Geschichten aus der Schülerausstellung »ZeitDinge«

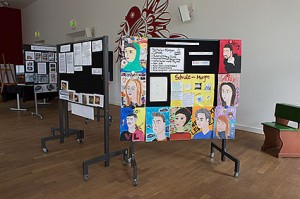

Manche fragen sich vielleicht, warum vom 29. Mai bis zum 1. Juni eine kleine Ausstellung von Schülerinnen und Schülern im Jüdischen Museum Berlin zu sehen war, die nichts mit ›jüdischen Themen‹ zu tun hatte. Dies will ich gerne beantworten: Seit letztem Sommer arbeiten wir mit drei Berliner Schulen zusammen, um den guten Umgang mit ›Vielfalt‹, mit der auch kulturellen Heterogenität, zu stärken. Wir setzen dabei auf kreative Arbeitsformen, die individuelle Entfaltungsmöglichkeiten bieten. Daher machten wir den Schulen das Angebot, mit Schülerinnen und Schülern eine Ausstellung zu konzipieren, die tatsächlich im Museum gezeigt wird. Als offenes Oberthema wählten wir ›Zeit‹, um den Beteiligten viele Freiräume zu lassen.

Als Projektleiterin hatte ich mit der Umsetzung nur selten zu tun und war selbst überrascht und beeindruckt davon, welche Vielfalt an Themen und Objekten dann zu sehen war. Zwei Exponate haben es mir besonders angetan und ihre Geschichten möchte ich gerne teilen:

Mit Objekten eine Geschichte zu erzählen, diese Aufgabe hatten die Schülerinnen und Schüler im Workshop zur Vitrinengestaltung. Eine Gruppe von Schülern – nur Jungen – der Ernst-Schering-Schule sollte Gegenstände mitbringen, die etwas mit dem Thema ›Schule‹ zu tun haben: Sie präsentierten einen Tintenkiller, ein ›Käppi‹ und ein Handy. Dass ein Tintenkiller zum Schulalltag gehört, ist klar. Was Käppi und Handy mit Schule zu tun haben, lernte ich dann: Man soll beides am besten nicht an- oder dabei haben. So ersetzte einer der Schüler das Handy durch einen Gegenstand aus unserem Objektekoffer und wählte einen Wecker.

Nun musste das Dreierteam eine Geschichte erfinden, in der alle Objekte vorkommen. Wir waren überrascht, welch dramatische Erzählung sie uns bald präsentierten: Einer der Jungen schaltete das Handy an und startete eine düstere Instrumentalmusik. Mit monoton dunkler Stimme erzählte er in lakonischen Worten die folgende Objektgeschichte: »Es ist der 5. Mai 1995. Cihad hat verschlafen. Er hat den Wecker nicht gehört. Er rennt los zur Schule. Sie schreiben eine Mathearbeit. Er macht Fehler und will sie verbessern, aber der Tintenkiller ist alle. Dann wird ihm sein Käppi geklaut.«

Für die Ausstellung haben die Jungen die Geschichte fortentwickelt und weitere Gegenstände oder symbolische Ersatzzeichnungen hinzugefügt. Aus der minimalistischen Spontanerzählung wurde ein elaboriertes Gedicht. Texte und Objekte haben ihren Platz in einer Vitrine gefunden. Dieses Pechtag-Schultag-Arrangement ist für mich das lustigste Exponat der Ausstellung.

Traurig wiederum finde ich ein Foto, das ein Schüler der B.-Traven-Oberschule geschossen hat. Er ist seit vier Monaten in Deutschland und geht seit drei Monaten in Spandau zur Schule. Die Schülerinnen und Schüler der so genannten ›Willkommensklasse‹ haben Objekte aus ihrer Umgebung fotografiert. Sie wollten damit die Frage »Wo wohnst du?« beantworten. Auf fast allen Fotos sieht man einen Teller Pommes, eine Schaufel mit Sand, Tabletten, Schere und Kamm, die jeweils unterschiedlich auf einem hässlichbraunen Tisch arrangiert sind. Selten sieht man ein anderes Objekt. Ich denke mir: In der Straße gibt es einen Imbiss, eine Apotheke, einen Spielplatz, einen Frisör, aber nicht viel mehr.

Auf einem Foto sieht man nur die Tischplatte, sonst nichts. Zufälligerweise stand einer der Jungen, die dieses Bild gemacht hatten, mit einer Gruppe anderer Schülerinnen und Schüler bei der Ausstellungseröffnung am Mittwoch neben mir. Sie waren dabei, die Fotos auf der Stellwand mit ihren Handys noch einmal zu fotografieren. Ich sprach ihn an und fragte: »Warum ist da nichts auf dem Foto?« Er sah mich an und sagte: »Da ist nichts. Ich muss zehn Minuten laufen, bevor da ein Laden ist. Wir leben in einem Heim.«

Dies sind nur zwei Beispiele dafür, was dabei herauskommen kann, wenn Schülerinnen und Schüler ins Museum gehen, um dort eine Ausstellung zu machen. Die Geschichten, die ihre Exponate erzählen, sind so unterschiedlich, dass sich nichts Zusammenfassendes über sie sagen lässt, ohne die Besonderheiten zu nivellieren. Auf jeden Fall aber gilt das Motto des Jüdischen Museums auch für dieses Ausstellungsprojekt: »Nicht das, was Sie erwarten.«

Rosa Fava, Leiterin des Projekts »Vielfalt in Schulen«

Das Motto der Frage „Wo wohnst du?“ ist absolut genial. Besonders der Hintergrund zu dem Bild mit dem leeren, hässlichen Tisch ist gelungen, gefällt mir gut.