Keine Kompromisse!

Die Kunst des Boris Lurie

Boris Lurie forderte von der Kunst und dem Kunsthandel politische Relevanz ein. Mit seinen viel diskutierten und umstrittenen Arbeiten klagte er eine Gesellschaft an, die der Auseinandersetzung mit Menschheitsverbrechen aus dem Weg zu gehen schien, indem sie ihre Zeugnisse zwischen Werbung und Alltagsbanalitäten verpackte.

Das Jüdische Museum Berlin widmete Boris Lurie und seiner radikalen künstlerischen Auseinandersetzung mit dem 20. Jahrhundert 2016 eine große Retrospektive.

Luries Collagen konfrontieren die Betrachter*innen damit, wie fragwürdig die Schoa von der Gesellschaft rezipiert wird, und provozieren „Entsetzen und Faszination“ (Volkhard Knigge). Lurie verbindet den Ekel gegen eine Menschheit, die zu millionenfacher Vertreibung und Massenmord fähig war, mit dem Abscheu vor einem selbstgefälligen Kunstbetrieb, der mehr am finanziellen Gewinn als an der künstlerischen Aussage interessiert ist.

Seine Zeichnungen schlagen hingegen einen anderen Ton an. Mit ihnen schuf der Künstler in der War Series von 1946 eine erste Bestandsaufnahme seiner eigenen Erfahrung von Verfolgung und Lagerhaft während der NS-Herrschaft. Mit seiner Dance Hall Series aus den 1950er- und 60er-Jahren wiederum entwarf er poetische Bilder seiner Zeit.

Die folgende Bildergalerie gibt einen Überblick über die Ausstellungsräume sowie die verschiedenen Werkgruppen Boris Luries, die unsere Retrospektive zeigte:

Aus der Eröffnungsveranstaltung am 25. Februar 2016: Begrüßung durch Cilly Kugelmann, Programmdirektorin unseres Museums, und Worte zur Ausstellung von Anthony Williams, Boris Lurie Art Foundation; Jüdisches Museum Berlin

Ein Ausstellungsrundgang in Bildern

Blick in den ersten Ausstellungsraum mit Werken der Dance Hall Series, der Saturation paintings sowie der Love Series; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Yves Sucksdorff

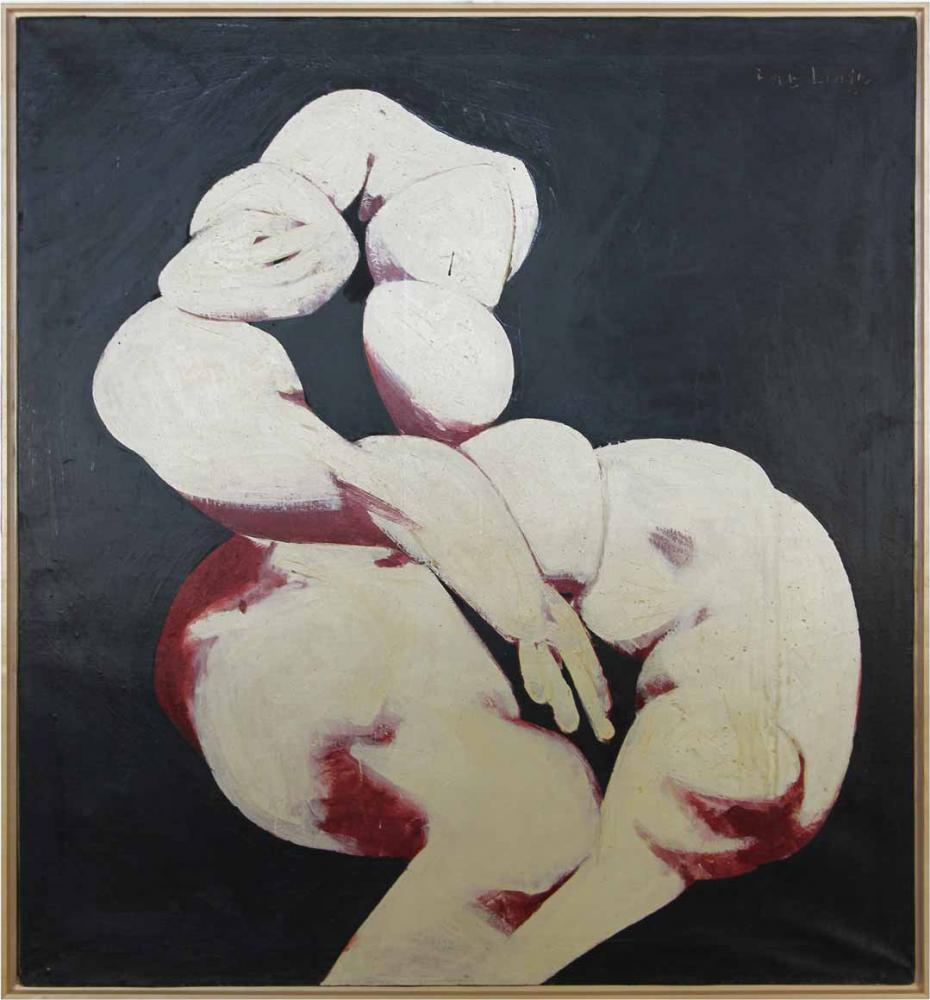

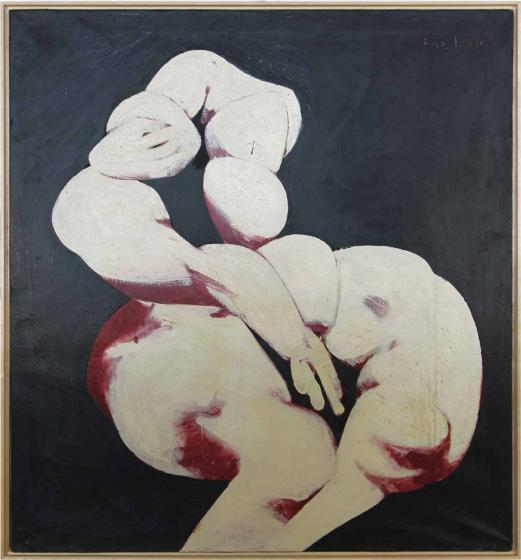

Dismembered Stripper

Die obsessive Beschäftigung mit dem weiblichen Körper zieht sich durch das gesamte künstlerische Schaffen von Boris Lurie. Die überwiegend in den 1950er-Jahren entstandenen Dismembered Women bezeichnete Lurie als seine „Reaktion auf New York und auf Amerika. Fette und zerstückelte Weiber. Fett und doch zerstückelt. All das nach dem Hunger und Krieg in Europa.“

Boris Lurie, Dismembered Stripper, Öl auf Leinwand, 1956; Boris Lurie Art Foundation, New York, USA

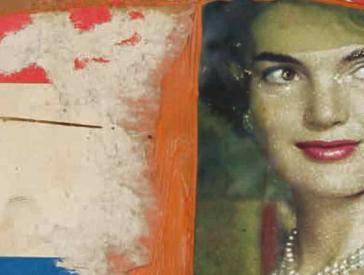

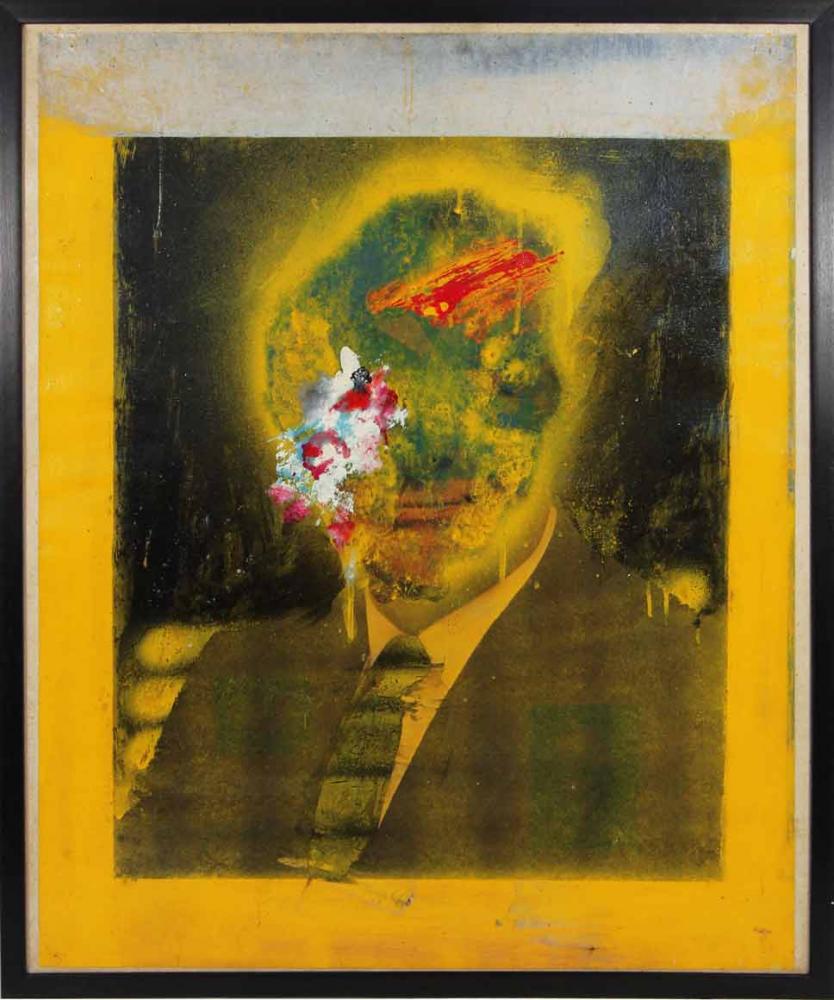

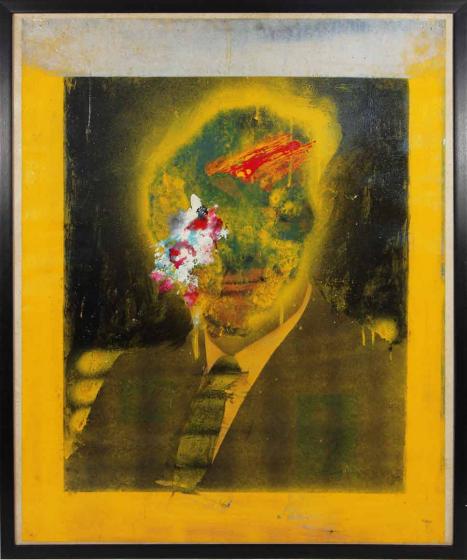

Altered Portrait (Cabot Lodge)

Für die 1963 entstandene Serie Altered Portraits verwendete Lurie ein Wahlplakat des Politikers Henry Cabot Lodge, der als Botschafter in Vietnam in ein CIA-Komplott gegen den Präsidenten der Republik Vietnam, Jean-Baptiste Ngô Đình Diệm, verwickelt war. Lurie brandmarkt hier die Indifferenz und Charakterlosigkeit moderner Politiker*innen.

Boris Lurie, Altered Portrait (Cabot Lodge), Collage: Öl und Papier auf Leinwand, 1963; Boris Lurie Art Foundation, New York, USA

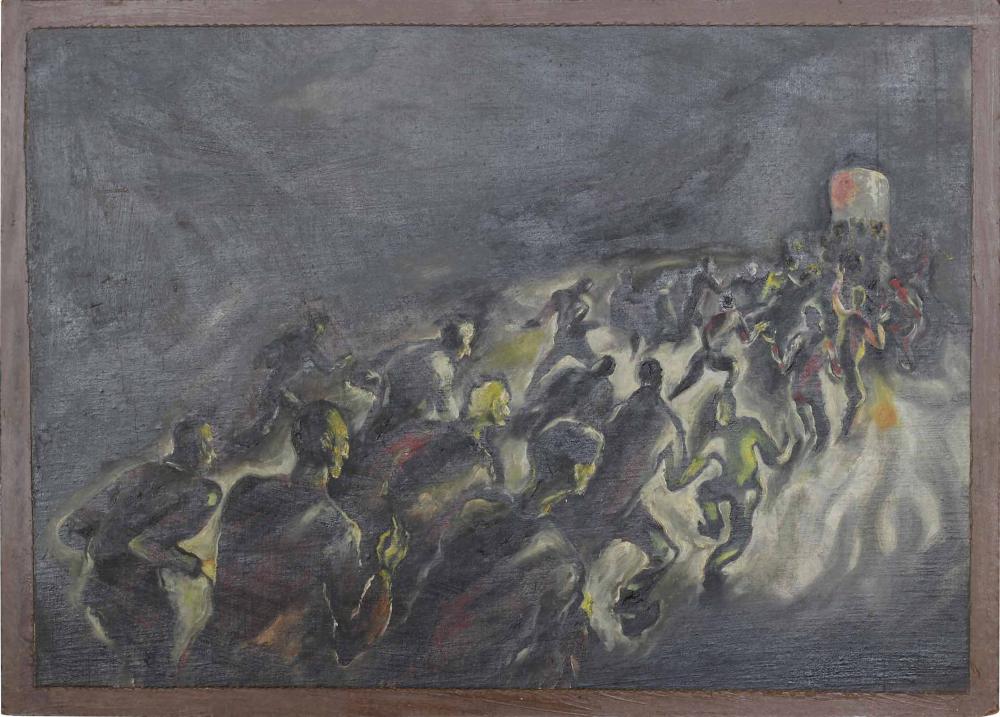

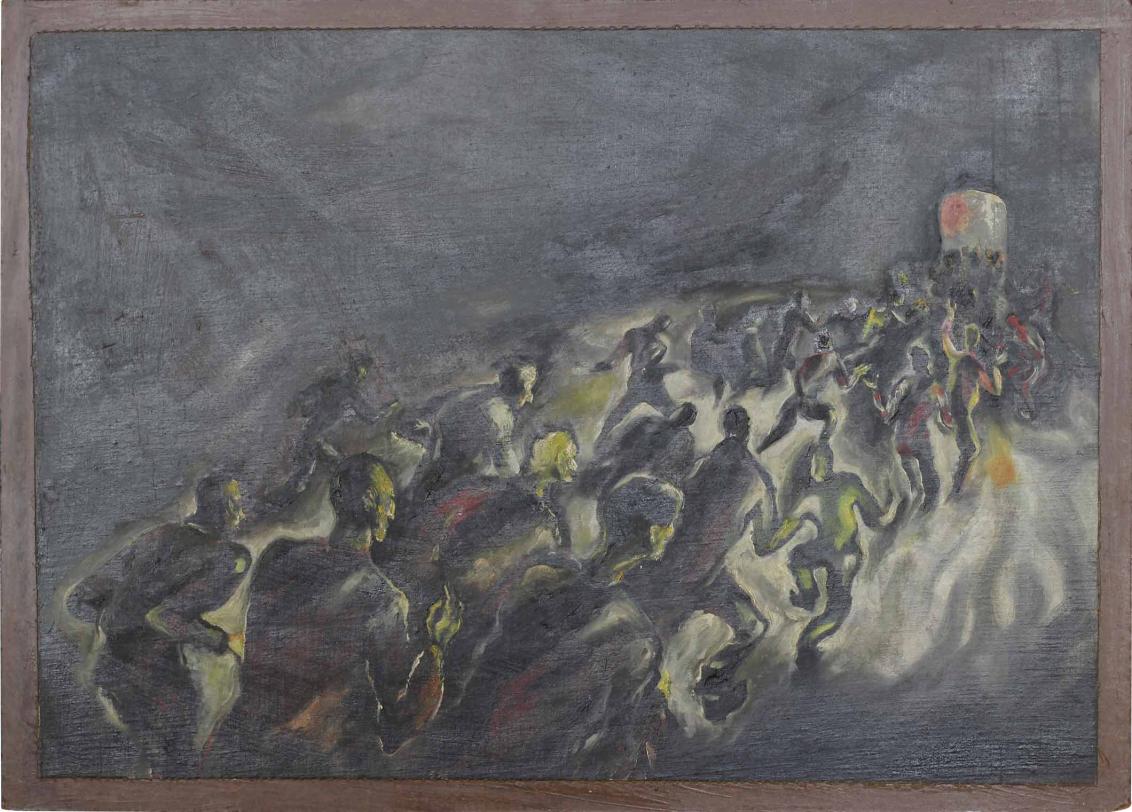

Back From Work – Prison Entrance

Dieses 1946/47 entstandene Gemälde gehört zu den zahlreichen Arbeiten, in denen Lurie seine Lagererfahrungen künstlerisch bearbeitete. Zu den Saturation Paintings zählte Lurie auch die Kollagen aus den 1960er-Jahren, in denen er historische Fotografien mit Pin-ups konfrontierte.

Boris Lurie, Back From Work – Prison Entrance, Öl auf Leinwand auf Hartfaserplatte, 1946/47; Boris Lurie Art Foundation, New York, USA

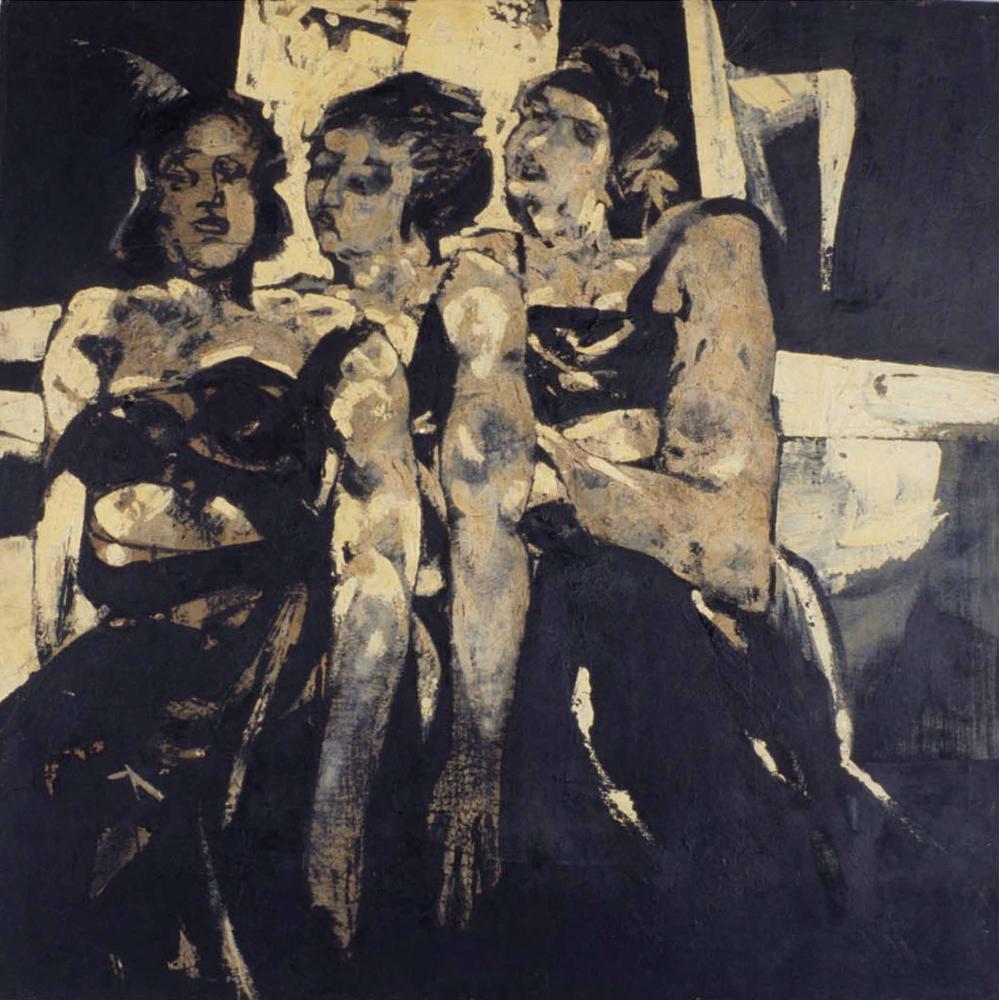

Three Women

Zu Beginn seiner New Yorker Zeit besuchte Lurie häufig Tanzhallen in der 14th Street, wo sich Frauen für 50 Cent Männern als Tanzpartnerinnen anboten. Sein Freund, der Beat-Poet Jack Micheline, berichtete nach einem gemeinsamen Besuch: „Er kam in das Tanzlokal, um Mädchen beim Tanzen zuzuschauen. Er kam, um die Schenkel der geschminkten Frauen anzusehen.“ Doch nicht nur das ...

Boris Lurie, Three Women, Collage: Öl auf Hartfaserplatte auf Leinwand, 1955; Boris Lurie Art Foundation, New York, USA

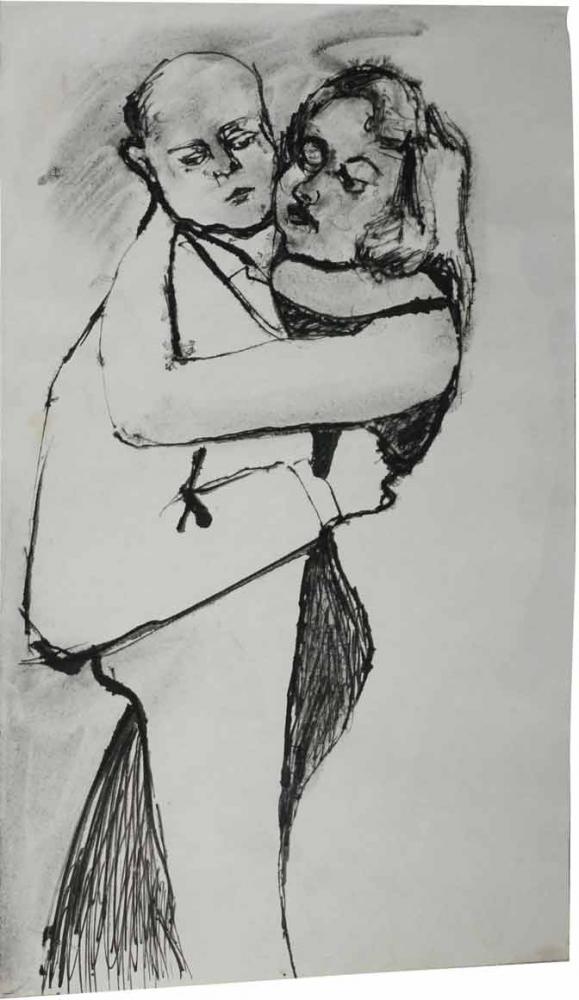

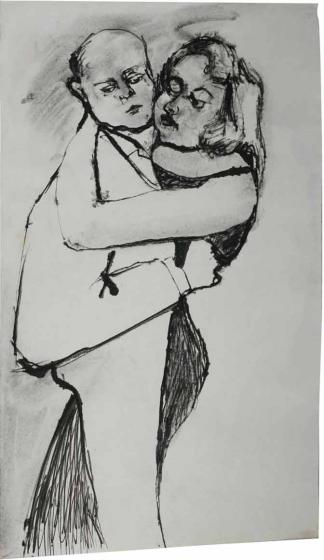

Dance Hall Series 11

Weiter berichtet der Beat-Poet Jack Micheline über Luries Tanzhallen-Besuch in New York: „Er kam, um frustrierte, abgerissene, zu kurz gekommene Außenseiter zu betrachten, die bei der Berührung oder Nähe eines warmen Körpers erschauern. Hier war ihre Welt, der Stoff ihrer Träume. Für einige Stunden würden sie ihre Einsamkeit ablegen, in die sie die Stadt getrieben hat. […] Als Beobachter der wahnsinnigen Leidenschaften saß Boris Lurie an diesem Abend mitten unter diesen Menschen der Städte und zeichnete die Geschöpfe der Nacht. […] Das Tanzlokal gibt es nicht mehr. […] Nach all den Jahren ragen die Zeichnungen frisch wie ehedem aus meiner Erinnerung hervor.“

Boris Lurie, Dance Hall Series 11, Bleistift und Tusche auf Papier, 1963–67; Privatsammlung, New York

Im Medienraum, der Boris Luries Atelier nachempfunden war, wurden fünf Dokumentarfilme über den Künstler und seine Arbeitsweise gezeigt; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Yves Sucksdorff

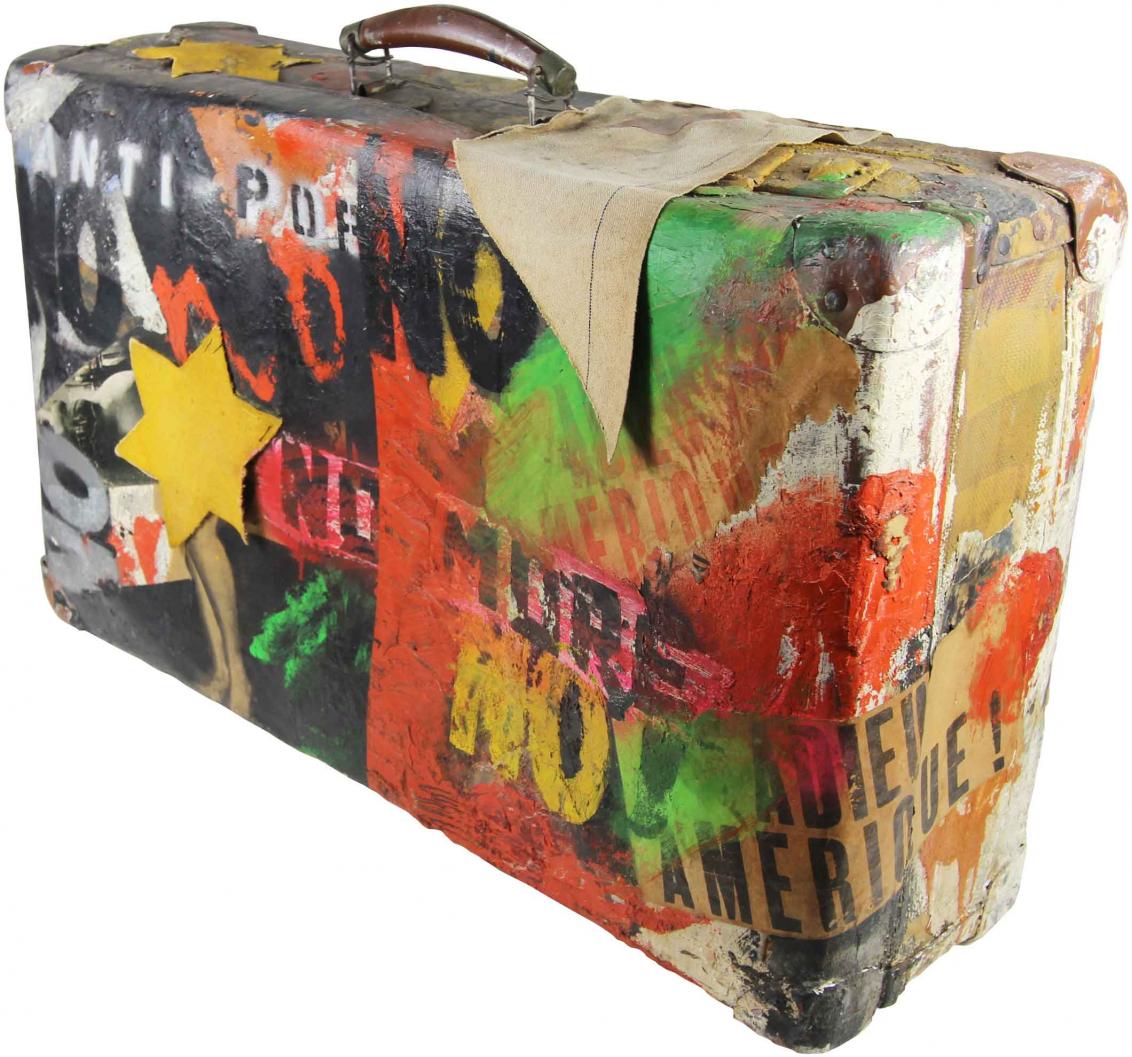

Suitcase

Davidsterne sind im Werk Luries ein stets wiederkehrendes Element, das in allen möglichen Formen auftaucht: in Beton gegossen, auf die Leinwand geritzt oder gemalt, aufgeklebt, genäht und in die Bildfläche gebrannt.

Boris Lurie, Suitcase, Assemblage: Öl und Papier auf Lederkoffer, 1964; Boris Lurie Art Foundation, New York, USA

Love Series: Bound On Red Background

In dieser Bildserie setzte sich Lurie mit körperlichem Zwang, Unterwerfung und Folter sowie der Verknüpfung von Voyeurismus und Kommerzialisierung von Erotik auseinander.

Boris Lurie, Love Series: Bound On Red Background, Collage: Fototransfer und Farbe auf Leinwand, 1962; Boris Lurie Art Foundation, New York, USA

Blick in den Ausstellungsraum mit Werken der No- und der Pin-up-Serie; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Yves Sucksdorff

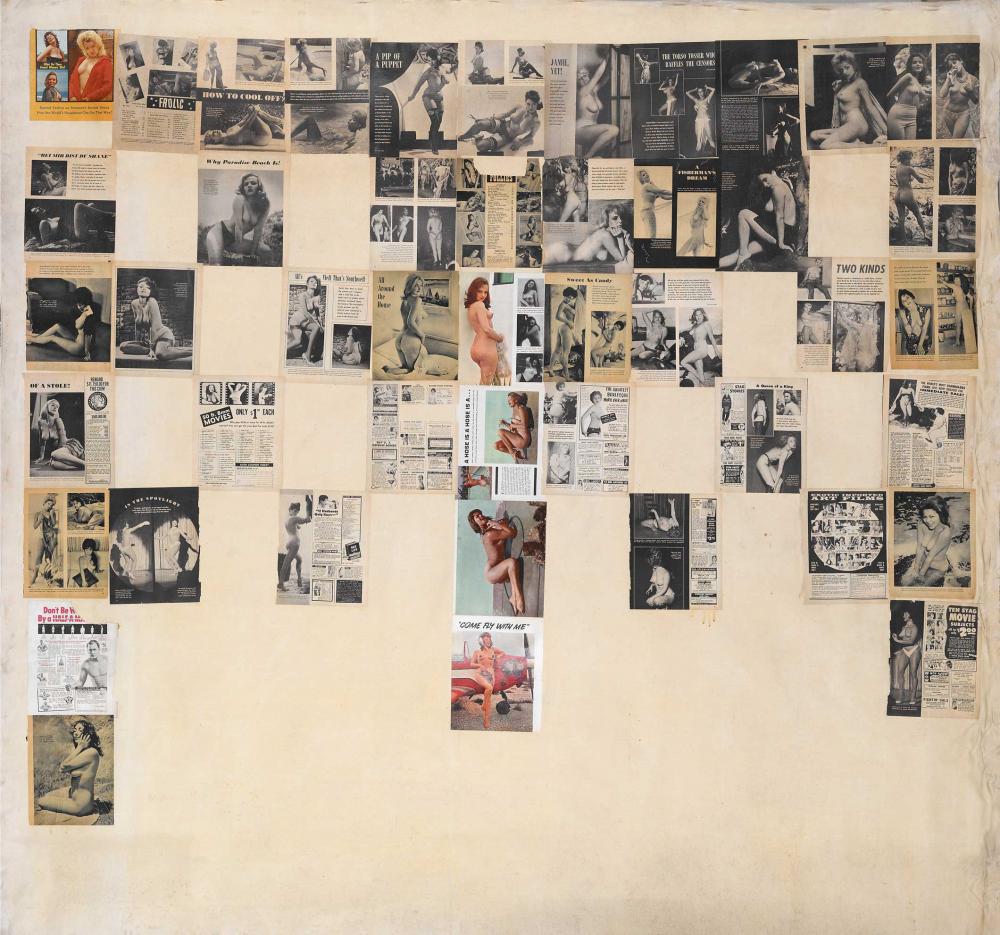

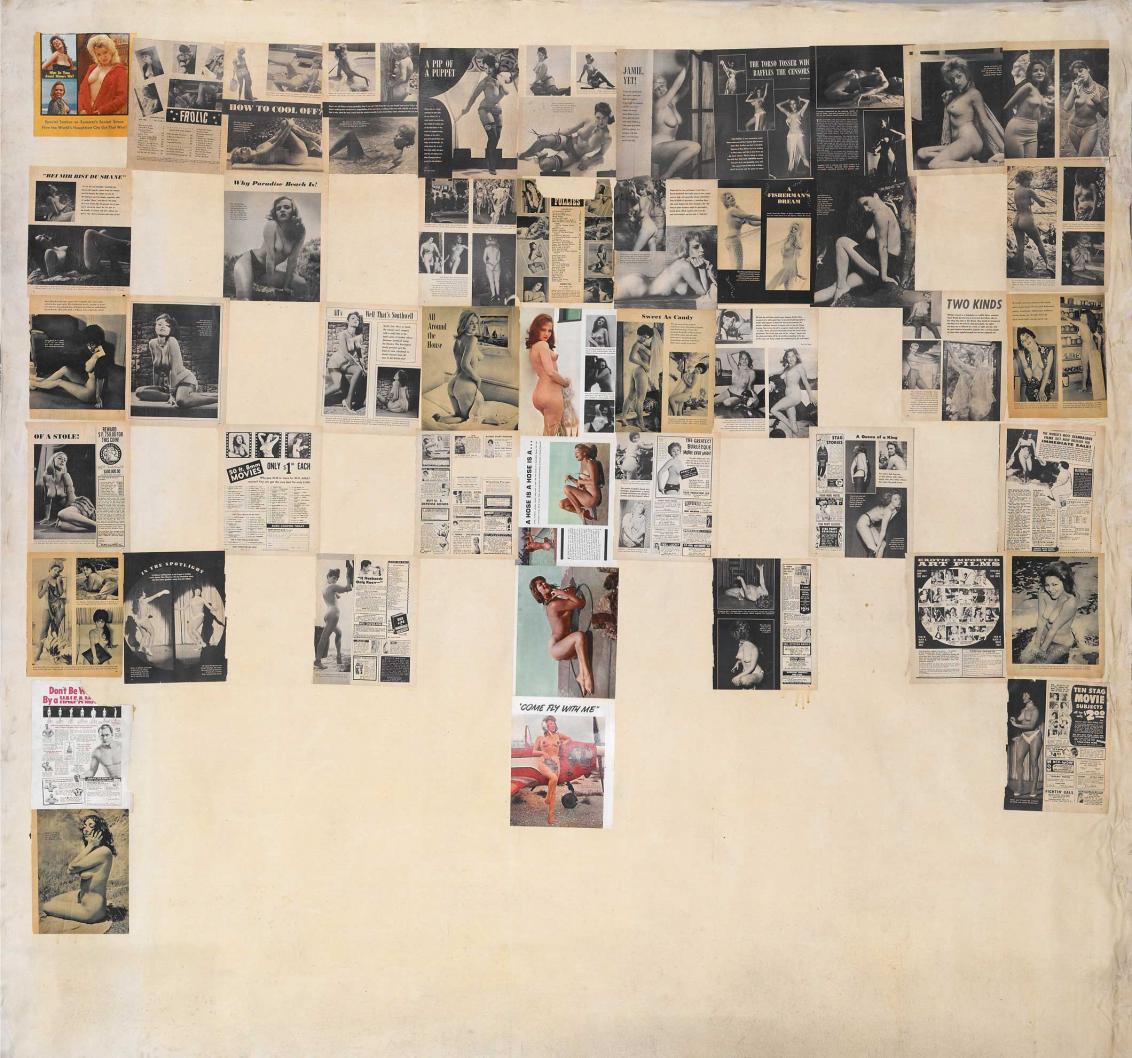

Large Pinup #4

Luries Atelier war raumgreifend mit Zeitungsausrissen halbnackter Frauen behängt. Er behauptete, seine Pin-up-Serie habe damit begonnen, dass versehentlich Schnipsel auf eine Leinwand herunterfielen. 1975 schrieb er in einem Essay über „die Kultur, deren Wahrheit sich in der Pornographie ausdrückte: Hart, hässlich, schmutzig, ekelhaft.“

Boris Lurie, Large Pinup #4, Collage: Fotografie auf Leinwand, 1960–70; Boris Lurie Art Foundation, New York, USA

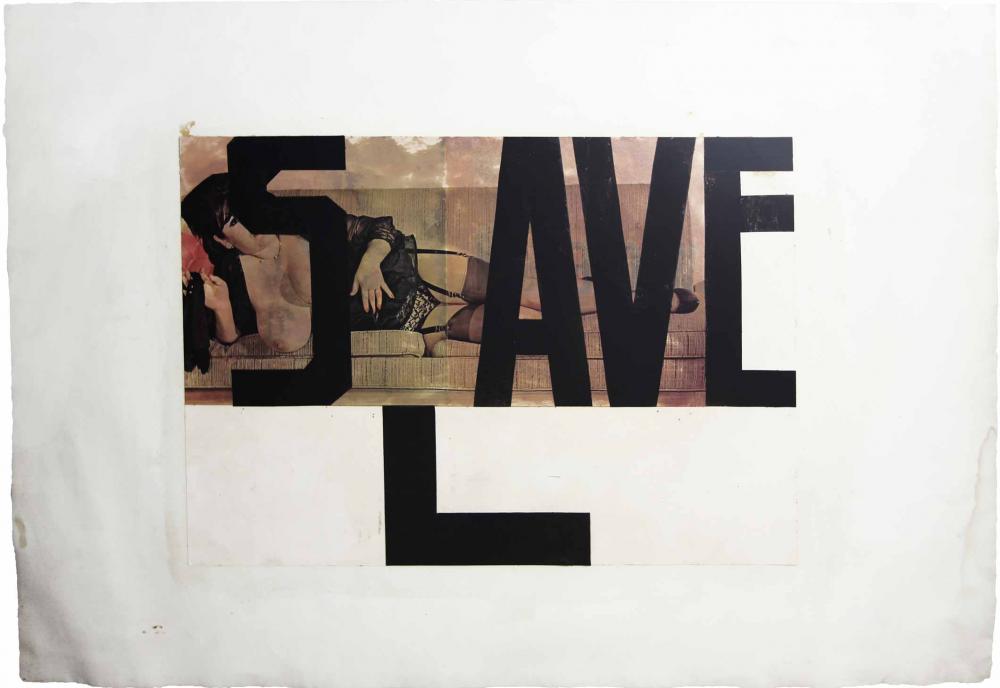

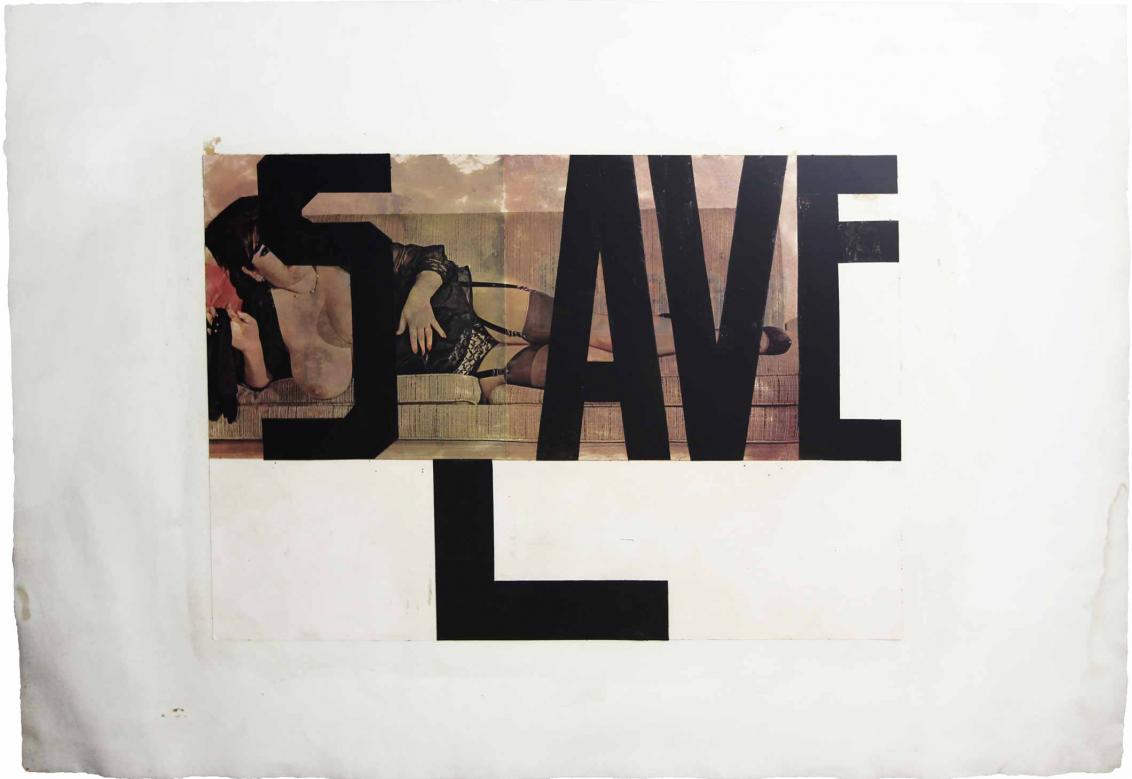

SLAVE

Dieses Werk von 1972 gehört zur Serie Hard Writings, die zwischen Ende der 60er- und Anfang der 70er-Jahre entstand. Über historische Fotografien, Bilder aus der zeitgenössischen Berichterstattung oder aus Männermagazinen malte Lurie Worte, die verschiedene Bedeutungsmöglichkeiten aufrufen.

Boris Lurie, SLAVE, Collage: Klebeband und gefärbter Lack auf Papier, 1972; Boris Lurie Art Foundation, New York, USA

No (Red and Black)

Gemeinsam mit seinen Künstlerfreunden Sam Goodman und Stanley Fisher gründete Boris Lurie im Jahre 1959 die NO!art-Bewegung. Das NO! wurde Anfang der 60er-Jahre ein dominierendes Motiv in Luries künstlerischem Werk.

Boris Lurie, No (Red and Black), Öl auf Leinwand, 1963; Boris Lurie Art Foundation, New York, USA

Blick in den Ausstellungsraum, der Luries Familie und seiner War Series gewidmet war; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Yves Sucksdorff

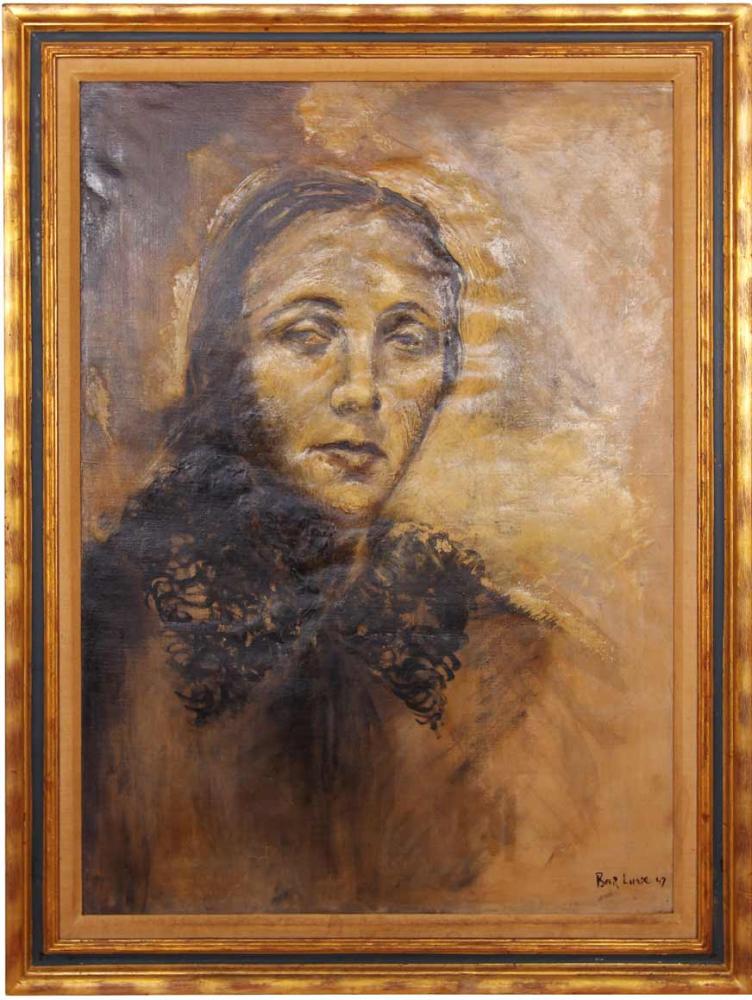

Portrait Of My Mother Before Shooting

Lurie gelang es, während seiner vierjährigen Lagerhaft eine Mappe mit Familienfotos zu retten, die er aus der verlassenen Rigaer Wohnung mitgenommen hatte. Zwischen Papieren, Zeitungsausschnitten und Zetteln hing an den Wänden seines New Yorker Ateliers dieses Porträt seiner Mutter, das kurz nach Luries Ankunft in New York aus der Erinnerung entstand.

Boris Lurie, Portrait Of My Mother Before Shooting, Öl auf Leinwand, 1947; Boris Lurie Art Foundation, New York, USA

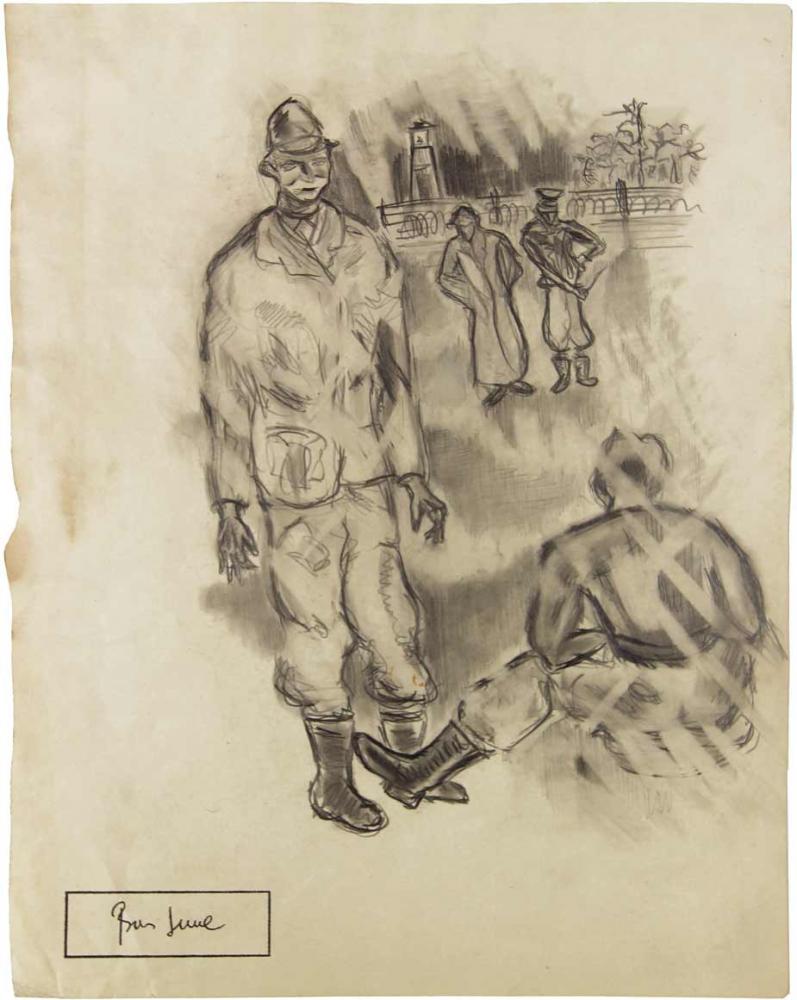

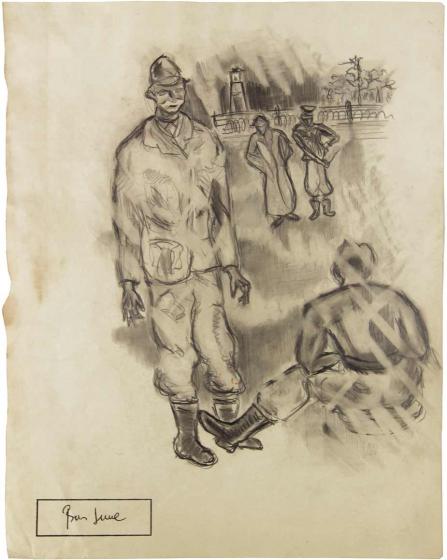

War Series 65

Nach seiner Ankunft in New York im Juni 1946 begann Lurie mit einer Serie von Zeichnungen, Tuschearbeiten und kleinen Aquarellen, auf denen der 22-Jährige die Erinnerungen an seine Odyssee durch Ghettos, Arbeits- und Konzentrationslager sowie die Zeit nach seiner unmittelbaren Befreiung festhielt.

Boris Lurie, War Series 65, Graphit, teils verwischt, auf Papier, 1946; Boris Lurie Art Foundation, New York, USA

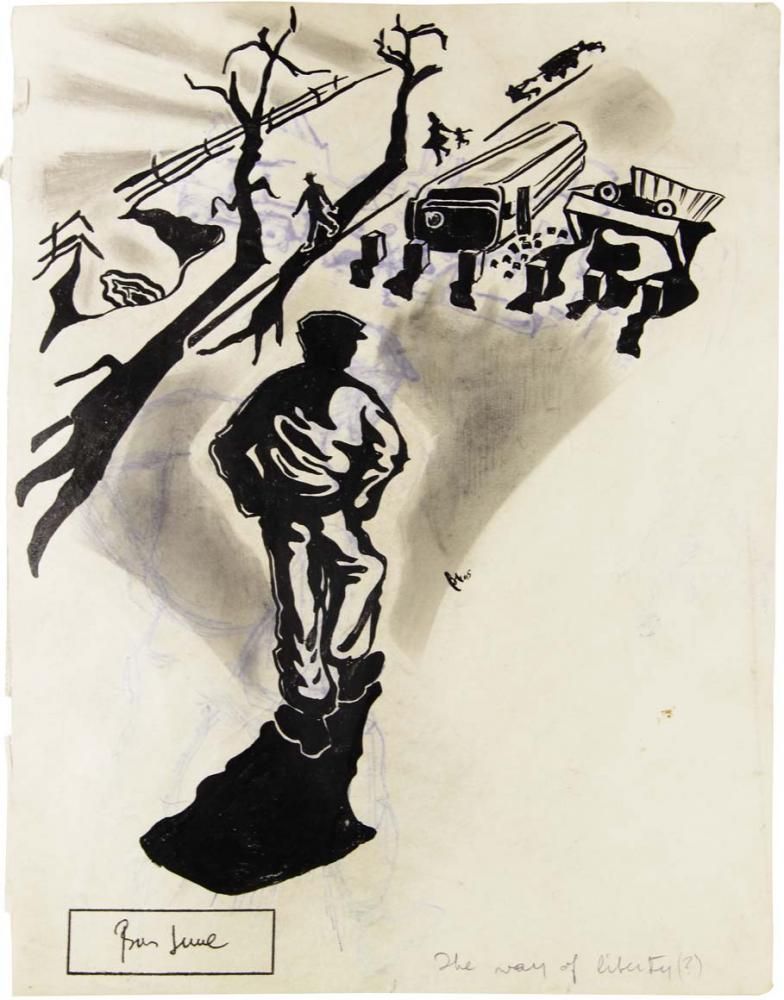

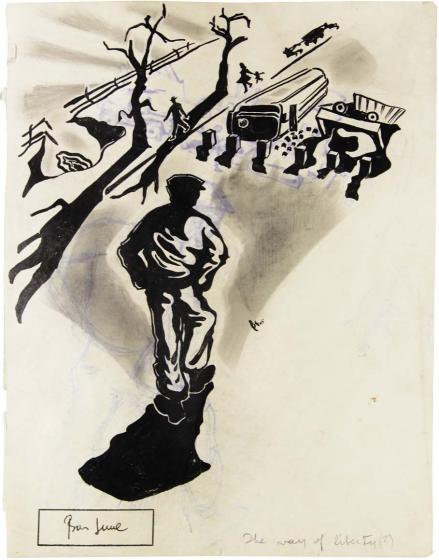

War Series 67 (The Way Of Liberty?)

Auch diese Tuschezeichnung gehört zu der Serie von Arbeiten, auf denen Lurie seine Erinnerungen an die Schoa und die Zeit nach seiner Befreiung festhielt.

Boris Lurie, War Series 67 (The Way Of Liberty?), Tusche auf Papier, 1946; Boris Lurie Art Foundation, New York, USA

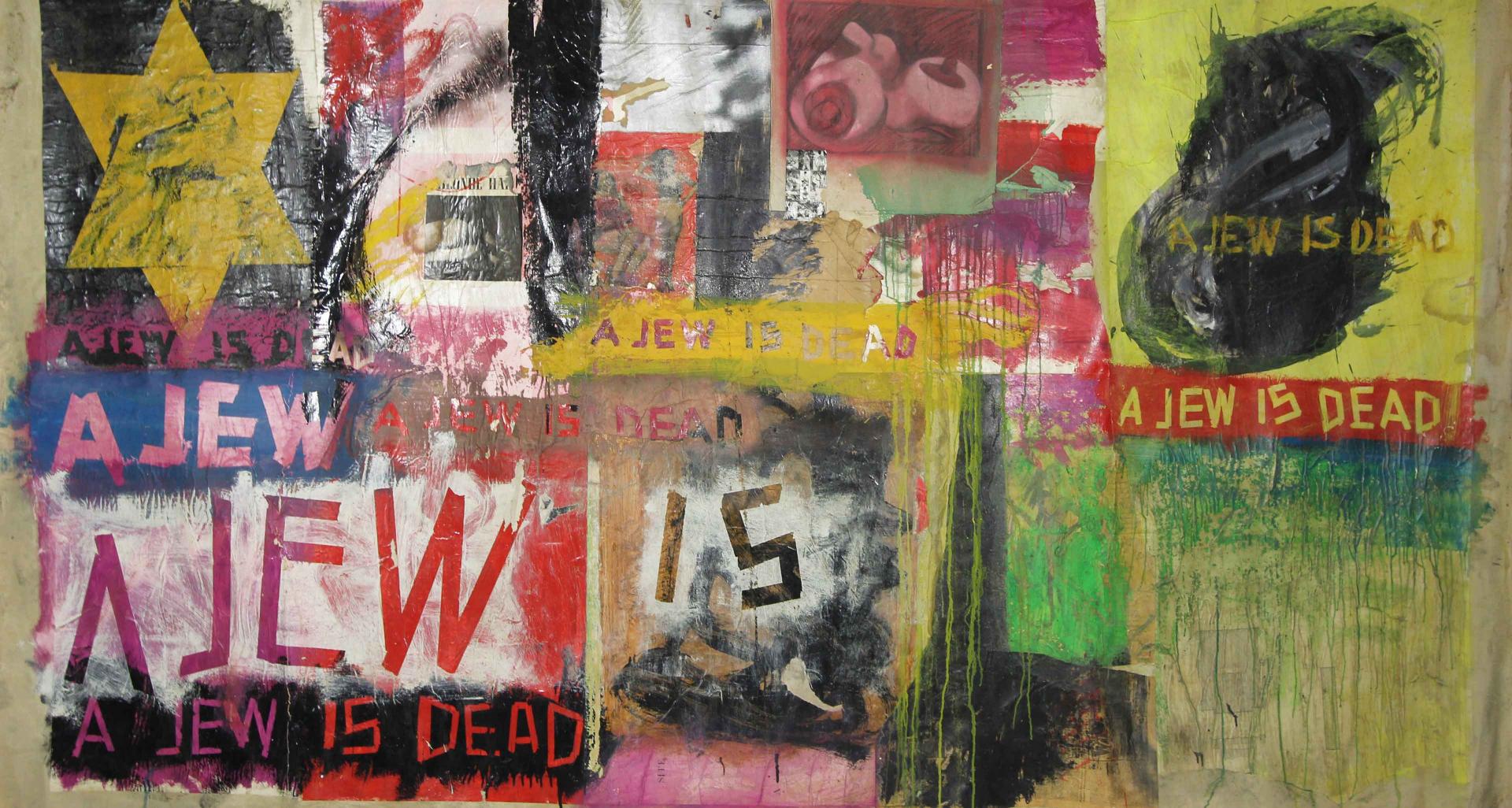

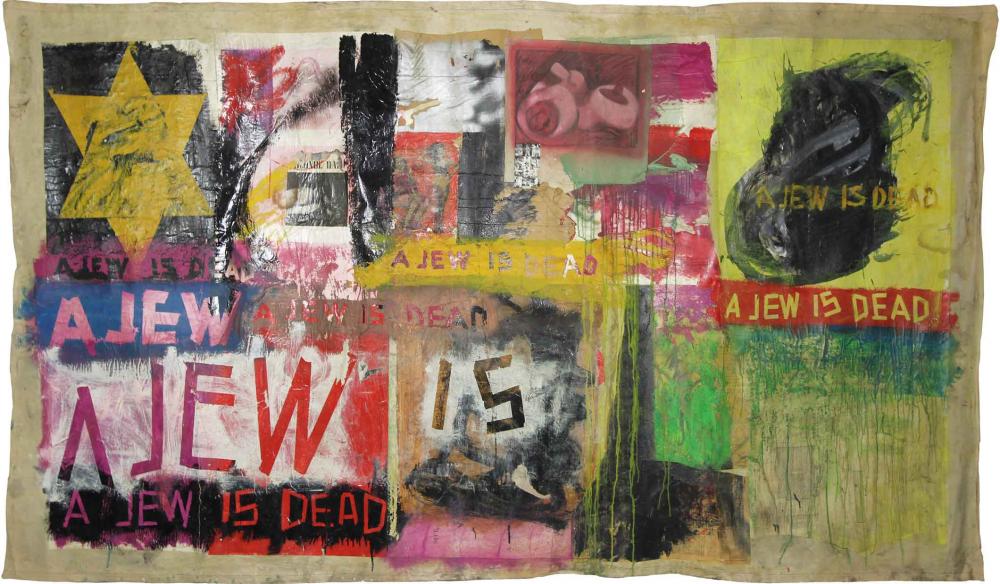

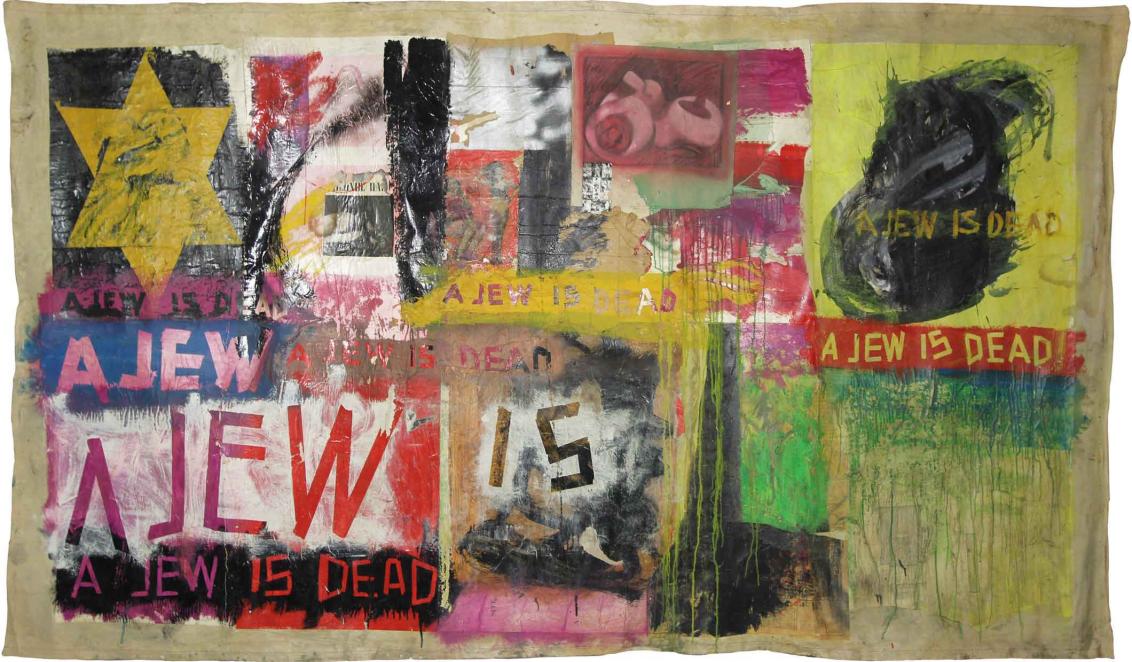

A Jew is dead

Ende der 1950er-Jahre stand Lurie kurz davor, New York den Rücken zu kehren, um sich in Italien oder Frankreich niederzulassen. Nach Beendigung einer zehnjährigen Beziehung hielt ihn nichts mehr in einem Land, dessen Gesellschaft und Politik er immer abgeneigter gegenüberstand. Seine Wort-Bild-Collagen der Serie Adieu Amerique ziehen Bilanz.

Boris Lurie, A Jew is dead, Collage: Öl, Papier und Klebeband auf Leinwand, 180x312 cm, 1964; Boris Lurie Art Foundation, New York, USA

Die Ausstellung zeigte auch verschiedene Skulpturen Luries, z. B. aus der Axt Series. Bereits 1964 hatte er in der NO!Sculpture Show Shit-Skulpturen ausgestellt, um dem New Yorker Kunstbetrieb zu zeigen, was er von ihm hielt. Seine Serie Knives in Cement aus den frühen 70er-Jahren nahm mit der Unbeweglichkeit und Unbrauchbarkeit der Macheten Bezug auf das Ende aller revolutionären Impulse in Kuba; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Yves Sucksdorff.

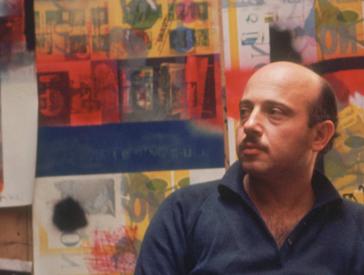

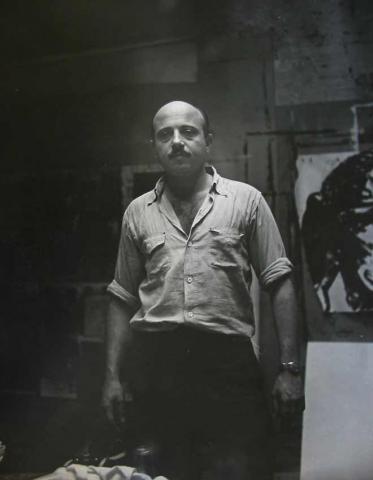

Luries Leben

Boris Lurie, der 1924 als Sohn einer jüdischen Familie in Leningrad geboren wurde und in Riga aufwuchs, überlebte gemeinsam mit seinem Vater mehrere Ghettos und Konzentrationslager, unter anderem Stutthof und Buchenwald. Seine Mutter, Großmutter, jüngere Schwester und seine Jugendliebe wurden 1941 bei einer Massenerschießung ermordet. Diese Erfahrungen haben Boris Luries Leben nachhaltig geprägt.

1946 wanderte er mit seinem Vater nach New York aus. Mit einer Gruppe befreundeter Künstler gründete er 1959 die NO!art-Bewegung, die sich dem Abstrakten Expressionismus und der Pop-Art, vor allem aber der Ökonomisierung der Kunst entgegenstellte und sich politischen Themen wie etwa Rassismus, Sexismus und Konsumkultur widmete.

Boris Lurie starb am 7. Januar 2008 in New York.

Unterstützer

Die Ausstellung entstand in Kooperation und mit großzügiger Unterstützung der Boris Lurie Art Foundation in New York.

Informationen zur Ausstellung im Überblick

- Wann 26. Feb bis 31. Jul 2016

- Wo Altbau 1. OG

Lindenstraße 9-14, 10969 Berlin

Zum Lageplan

Keine Kompromisse! Die Kunst des Boris Lurie, vollständiger Download mit allen Bildern

Download (PDF / 21.59 MB / auf Deutsch / nicht barrierefrei)Medienpartner

Wir danken:

X

X