Kleine Geschichte einer revolutionären Museumsgattung

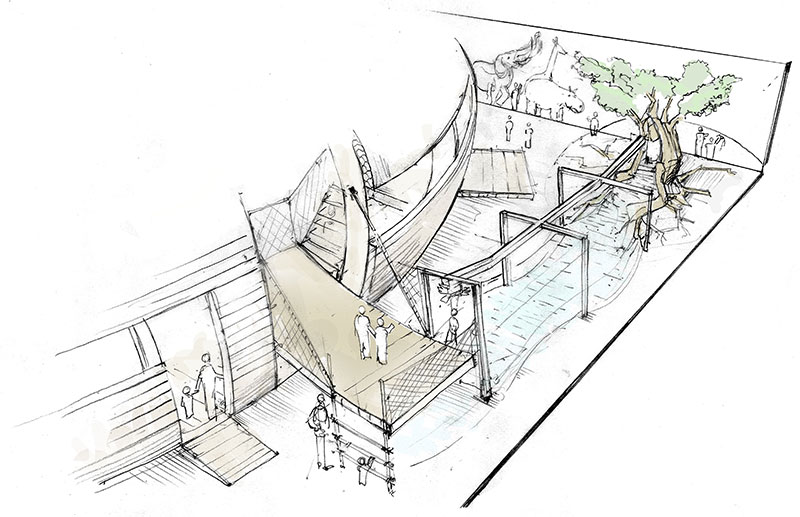

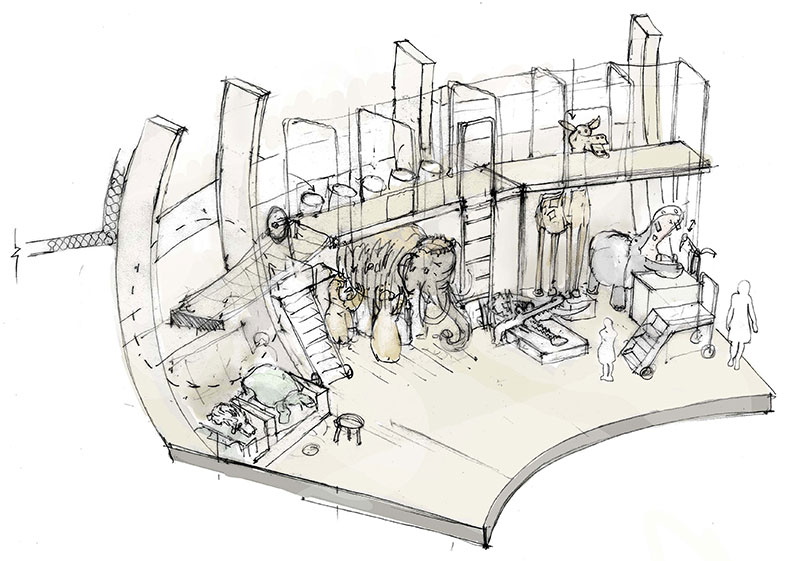

Bis 2019 entsteht in der W. Michael Blumenthal Akademie des Jüdischen Museums Berlin ein Kindermuseum mit dem Thema »Arche Noah«; Jüdisches Museum Berlin, Entwurf: Olson Kundig Architecture and Exhibit Design, Seattle/WA, USA

»Do not touch!« – Drei Worte, die unausweichlich mit traditionellen Museen in Verbindung stehen. Sie markieren einen institutionellen Balanceakt. Auf der einen Seite sollen die dort gesammelten historischen Gegenstände und Kunstwerke einer Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Auf der anderen Seite gilt es, die Objekte vor dem Schaden zu bewahren, den zu viel Intimität seitens der Besucher*innen bewirken könnte. Ungeachtet dessen, was die Museologin Fiona Candlin als »low-key unauthorized touch« beschreibt – das Streicheln von Statuen im unbeobachteten Moment, das heimliche Nachfahren von Hieroglyphen mit dem Zeigefinger –, bleibt der Museumsbesuch zumeist eine primär visuelle Erfahrung.

Während sich zahlreiche museale Einrichtungen mittlerweile um eine Ausweitung ihres Angebots auf andere Sinneseindrücke bemühen, wird in Kindermuseen seit Jahrzehnten das sogenannte »Hands-On«-Prinzip praktiziert. Was uns sonst als nebulöse Anforderung in Stellenausschreibungen begegnet, bedeutet im Museumskontext, das »Begreifen« von Dingen wörtlich zu nehmen. Die klassische Ausstellungsform des eingerahmten oder hinter Vitrinenglas zur Schau gestellten und textlich begleiteten Exponats weicht der direkten Interaktion mit dem Objekt. Kinder stellen Fragen, suchen eigenständig nach Antworten, werden zu aktiven Mitgestalter*innen einer Ausstellung.

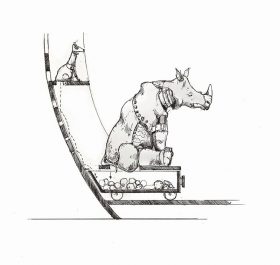

Das Nashorn liebt Action. Und das Hündchen? – Nun ja! Beide können und wollen ihr Leben nicht hinter Vitrinenglas fristen; Jüdisches Museum Berlin, Entwurf: Olson Kundig Architecture and Exhibit Design, Seattle/WA, USA

Entwickelt wurde das »Hands-On«-Prinzip im Boston Children’s Museum unter der Leitung von Michael Spock. Mit der 1964 eröffneten Ausstellung What’s Inside, in der Kinder das Innenleben von alltäglichen Objekten wie Toastern, Bällen oder Regentropfen unter Einsatz aller Sinne entdecken konnten, lockte das Museum junge Besucher*innen aus ganz Nordamerika. »Hands-On« etablierte sich rasch als bevorzugte Methode der musealen Arbeit mit Kindern. In einer Rede anlässlich der Verleihung des »Great Friend to Kids Awards« im Jahr 1991 betonte Michael Spock, dass in Kindermuseen im Unterschied zu traditionellen Museen nicht Themen oder Objekte im Vordergrund stünden, sondern die Menschen, die man ansprechen wolle: »What makes a children‘s museum different is that it is for somebody rather than about something.«

Damit ist ein weiteres von Kindermuseen avantgardistisch verwirklichtes Prinzip benannt, dem sich die zeitgenössische Museums-Mission or -Vision kaum verwehren kann: Die Zielgruppen- bzw. Besucher*innenorientierung. Von der Erkenntnis, dass Kinder eigene Orte für ihre Neugierde brauchen, ist es nicht weit bis zur Idee, dass verschiedene gesellschaftliche Gruppen – auch Altersgruppen – unterschiedliche Zugangsbedingungen zu Kultur und verschiedentlich gelagerte Interessen an kulturellen Ausprägungen haben.

Der Grundstein für ein Museum, das explizit auf die Bedürfnisse extrem junger Besucher*innen eingeht, wurde in New York gelegt. Bereits 1889 öffnete das weltweit erste Kindermuseum, das Brooklyn Children’s Museum, seine Pforten. Insbesondere die Kuratorin Anna Billings Gallup verhalf dem Konzept des Museums zum Durchbruch. Sie war der Meinung, dass Kinder im Museum niemals als »Störenfriede« wahrgenommen werden sollten. Alles, was den Frieden eines Museums für Erwachsene stören könnte, wollte Billings Gallup in die Museumsarbeit mit Kindern einbezogen wissen: »The keynote of childhood and youth is action«.

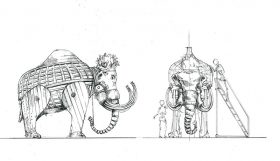

Diese zukünftigen Bewohner*innen des Kindermuseums sind mit »Hands-On« völlig d’accord; Jüdisches Museum Berlin, Entwurf: Olson Kundig Architecture and Exhibit Design, Seattle/WA, USA

Der enorme Erfolg dieses Credos führte im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts zu weiteren Kindermuseumsneugründungen in Boston, Detroit, Indianapolis und West Hartford. Zu einem wahren Kindermuseumsboom kam es in den 1960er Jahren durch die Aktivitäten des Boston Children’s Museum. Inzwischen existieren im Geburtsland der Gattung weit über 200 Museen für Kinder.

In Deutschland musste die 1968er-Bewegung Kultur und Erziehung erst von ihren elitären Sockeln holen, ehe im Zuge der »Neuen Kulturpolitik« Kindermuseen Einzug in die Museumslandschaft halten konnten. Die Gründung des Junior- Museums im Berliner Museum für Völkerkunde markiert den Anfang dieser Entwicklung, gefolgt vom Jungen Museum Frankfurt, das im Februar dieses Jahres sein 45-jähriges Bestehen feierte. Seit den 1980er Jahren versucht eine Reihe mobiler Kindermuseen – u.a. das Nürnberger »Museum im Koffer« – auch solche Kinder zu erreichen, die von sich aus nicht ins Museum kommen. Als erstes eigenständiges Kindermuseum mit eigenem Haus entstand 1991 die Kinderakademie in Fulda.

Im Herbst 2019 soll das Kindermuseum des Jüdischen Museums Berlin eröffnet werden. Derzeit feilen wir an einem Konzept, an dem Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren Spaß haben können. Inspiriert werden wir dabei nicht nur von den Pionier*innen der 130-jährigen Geschichte des Kindermuseums, sondern auch vom ZOOM Kindermuseum in Wien, dem Kindermuseum FRida & freD in Graz und dem JHM Kindermuseum in Amsterdam.

Die meisten der Objekte und Tiere, die ins Kindermuseum kommen, werden aus recycelten Materialien gebaut; Jüdisches Museum Berlin, Entwurf: Olson Kundig Architecture and Exhibit Design, Seattle/WA, USA

Trotz all der grandiosen Vorbilder gibt es Fragen, die wir uns von unseren zukünftigen Besucher*innen am liebsten selbst beantworten lassen möchten. Über den Kinderbeirat und die Workshops an Schulen, in denen wir mit Kindern über ihre Vorstellung von tollen Museen laufend ins Gespräch kommen, werden wir hier auf Blogerim noch ausführlicher berichten.

Kein Geheimnis wollen wir an dieser Stelle aus der Einigkeit machen, die zwischen der Geschichte des Kindermuseums und unseren jungen Ratgeber*innen bezüglich der eingangs erwähnten drei Worte herrschte: »Do not touch!« soll im Kindermuseum des Jüdischen Museums Berlin keine Rolle spielen.

Der Text basiert auf einem Vortrag von Anne Richter, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Projektteams Kindermuseum u.a. damit beschäftigt ist, sich mit Kindern unter Anleitung eines Kinderphilosophen eine »bessere und andere Welt« zu erträumen.

darf ich fragen wer an dem Projekt arbeitet. Ich würde mich sehr gerne daran beteiligen. Herzlich Frau Seyfert