Widerstände

Jüdische Designerinnen der Moderne – Ausstellung

„Die deutsche Frau will zeigen, welcher Kulturfaktor sie geworden ist, was sie leistet auf allen Gebieten, zum Teil in ganz neu gestaltender selbstschöpferischer Weise. Ein unvergeßliches Bild. [...] Auch wir jüdischen Frauen konnten voll bescheidenen Stolzes durch diese Ausstellung gehen. Unsere Arbeit stand nicht zurück hinter der Tätigkeit unserer andersgläubigen Schwestern.“

So beschreibt Ella Seligmann 1932 rückblickend die Eröffnung der Ausstellung Die Frau in Haus und Beruf im Februar 1912 in Berlin. Ein Jahr später, 1933, begann das nationalsozialistische Regime, die Karrieren und Leben vieler dieser Frauen systematisch zu zerstören.

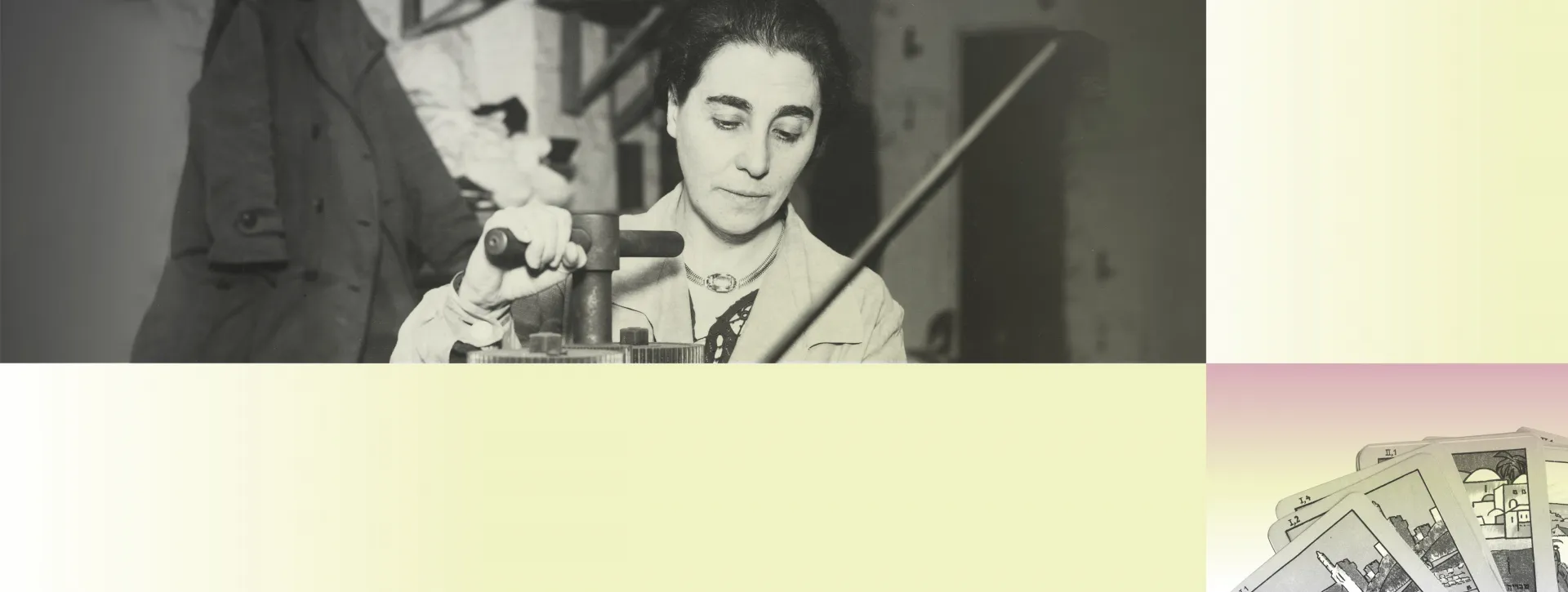

Die Ausstellung am Jüdischen Museum Berlin würdigt erstmals das Schaffen der deutsch-jüdischen Kunsthandwerkerinnen, die in einer von Ausgrenzung und Umbrüchen geprägten Zeit ihren eigenen Weg gingen. Sie stellt Leben und Werk von mehr als 60 jüdischen Designerinnen vor und zeigt, wie sie gesellschaftliche Hürden überwanden, um für Veränderung und Sichtbarkeit zu kämpfen — und wie sie so anderen Frauen den Weg ebneten.

11. Jul bis 23. Nov 2025

Wo

Altbau 1. OG

Lindenstraße 9–14, 10969 Berlin

Alle Angebote zur Ausstellung Widerstände. Jüdische Designerinnen der Moderne

- Über die Ausstellung

- Aktuelle Seite: Widerstände. Jüdische Designerinnen der Moderne (11. Jul bis 23. Nov 2025) – Einblicke in die Ausstellungsthemen, Hör-Momente und Infos in Deutscher Gebärdensprache

- Publikationen

- Katalog zur Ausstellung – 2025

- Digitale Angebote

- Jüdische Designerinnen der Moderne – Biographische Informationen aller Designerinnen

- Jewish Places – Infos zu den Arbeits- und Lernstätten der Designerinnen auf unserer interaktiven Karte

- Puppenspiel, Menükarte, Kinderbuch – Digitalisate zur Ausstellung

- Papierpuppe nach Dodo (1907–1998) – DIY-Vorlage zum Basteln und Bewegen

- Modefigur nach Irene Saltern (1911–2005) – DIY-Vorlage zum Anziehen und Aufstellen

- Perlenarmband nach Emma Trietsch (1876–1933) – zum Fädeln und Formen

- Kennen Sie Eva Samuel? – Wie die Recherchen zum Ausstellungsthema begannen

- Kleine Puppen – starke Frauen – Community-Projekt zur Ausstellung

- Führungen

- Öffentliche Führung auf Deutsch – mit festen Terminen

- Öffentliche Führung auf Englisch – mit festen Terminen

- Führung & Brunch – mit festen Terminen

- Buchbare Führung für Gruppen und Schulklassen ab Stufe 9 – Termine auf Anfrage

- Begleitprogramm

- Ausstellungseröffnung – Do, 10. Jul 2025, 19 Uhr (Ausstellungsbesuch ab 17 Uhr)

- Pionierinnen der 1920er-Jahre im Blick – künstlerische Forschung der Modeschule Berlin – Öffentliche Präsentation am Do, 17. Jul 2025, 14 Uhr

- JMB Sommerfest mit freiem Eintritt in die Ausstellung u.a. – So, 20. Jul 2025, 14 Uhr

- Creative Love! Lange Nacht der Museen – So, 30. Aug 2025, ab 18 Uhr

- Ateliergespräch I – 29. Sep 2025

- Ateliergespräch 2 (Infos folgen in Kürze) – Am Beispiel von Margarete Heymann-Löbenstein (Keramikerin), Maria Luiko (Puppenmacherin), Käte Wolff (Illustratorin) und anderen geht es um die Erfahrungen von Ausschluss und Aufbruch, 15. Okt 2025

- Ateliergespräch 3 (Infos folgen in Kürze) – Am Beispiel von Franziska Baruch (Grafikerin), Trude Guermontez (Weberin), Marguerite Friedlaender-Wildenhain (Keramikerin) und anderen diskutieren wir Emigration, Nachleben und Wiederentdeckung, 5. Nov 2025

- Siehe auch

- Jüdische Keramikerinnen aus Deutschland nach 1933 – Online-Feature auf Google Arts & Culture

Informationen zur Barrierefreiheit in der Ausstellung

- Alle Ausstellungs-Texte liegen in Deutsch und Englisch vor.

- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.

- Es gibt keine Informationen in Deutscher Gebärden-Sprache (DGS).

- Die Eröffnung der Ausstellung findet in Deutscher Gebärden-Sprache (DGS) statt.

- Es besteht keine Hör-Verstärkung in Form von Induktions-Anlagen und Halsring-Schleifen.

- Die Ausstellung ist barrierefrei zugänglich.

- Exponate und Texte sind nicht an allen Stellen im Sitzen lesbar.

- Es gibt eine große und eine kleine Lese-Ecke. Dort kann man sich hinsetzen und ausruhen.

- Rollstühle können Sie an der Garderobe kostenfrei leihen. Sie können die Rollstühle vorab reservieren mit einer E-Mail an besucherservice@jmberlin.de.

- In der Ausstellung sind die Kunst-Werke nicht gleichmäßig hell ausgeleuchtet.

- Die Ausstellungs-Texte sind überwiegend visuell kontrast-reich gestaltet.

- In der Ausstellung gibt es kein Boden-Leitsystem und keine Tast-Modelle.

Aktuelle Informationen zur Zugänglichkeit und Ausstattung des Museums finden sie auf unserer Webseite.

Haben Sie weitere Fragen oder Anmerkungen zur Barrierefreiheit? Dann schreiben Sie uns bitte über unser Kontakt-Formular.

Informationen zur Ausstellung in Deutscher Gebärdensprache (DGS); Jüdisches Museum Berlin 2025

Informationen für einen barrierearmen Ausstellungsbesuch in Deutscher Gebärdensprache (DGS); Jüdisches Museum Berlin 2025

Von Emanzipation bis Exil – die Themen der Ausstellung

Widerstände

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sahen sich Frauen in Deutschland mit Gesetzen und gesellschaftlichen Strukturen konfrontiert, die die männliche Autorität untermauerten. Für Frauen waren Ausbildungs- und Berufswahl ebenso eingeschränkt wie ihre Rechte in Ehe und Familienleben. Jüdische Frauen hatten zusätzlich zu kämpfen: Sie waren zunehmendem Antisemitismus und Diskriminierung ausgesetzt, ihre beruflichen wie sozialen Optionen schwanden. Jüdische Designerinnen stellten oft auch konservative Werte innerhalb der jüdischen Lebenswelt in Frage. Ihr Einsatz für Veränderung, berufliche Chancen und Sichtbarkeit diente allen Frauen.

Abb.: Plakat Die Frau in Haus und Beruf, Druck: Hollerbaum & Schmidt, Berlin, 1912; bpk / Kunstbibliothek, SMB / Dietmar Katz

Vorreiterinnen

Nach der Märzrevolution 1848/49 kämpften deutsche Frauen zunehmend gegen die sozialen, ideologischen und rechtlichen Widerstände, die Gleichberechtigung verhinderten. Viele Geschichten von Frauen, die, lange bevor sie das Wahlrecht oder das Recht auf Eigentum hatten, gesellschaftliche Konventionen durchbrachen, wurden nie erzählt. Frauen bestritten dank ihres Einfallsreichtums und ihrer Widerstandskraft den Lebensunterhalt ihrer Familien oder führten ein unabhängiges Leben als Alleinstehende. Emma Trietsch und Franziska Bruck waren zwei solcher Frauen. Jüdisch und aus Osteuropa stammend, ließen sie sich um die Jahrhundertwende in Berlin nieder.

Mehr Informationen zu Emma Trietsch und ihren Werken finden Sie in unserer Online-Sammlung.

Abb.: Emma Trietsch, Ovale Perlentasche, Holz Metall, Baumwolle, Berlin ca. 1909–1933; Jüdisches Museum Berlin, Schenkung von Allon Haymov, Foto: Roman März

Ausbildung und Gestaltung

Frauen waren bis zum Jahr 1919 von den meisten Kunstakademien in Deutschland ausgeschlossen, ihre Karrierechancen im Bereich Design waren stark einschränkt. Einige wenige Einrichtungen boten Berufsausbildungen für junge Frauen an: Der Lette Verein Berlin ist ein herausragendes Beispiel. In jüdischen Familien gilt Bildung als großer Wert und Töchter wurden ermutigt, ihren Talenten nachzugehen. Der Anteil jüdischer Frauen in den künstlerischen Bildungsstätten war überproportional hoch. Religiöse Jüdinnen besuchten keine säkularen Einrichtungen, die am Schabbat, an dem Arbeit nicht erlaubt ist, Kurse abhielten.

Abb.: Plakat der Schule Reimann, Entwurf: Julius Klinger, Druck: Hollerbaum & Schmidt, Berlin, 1911; bpk / Kunstbibliothek, SMB / Dietmar Katz

Auszug aus einem mündlichen Interview mit Marguerite Friedlaender-Wildenhain, 14. März 1981, übersetzt aus dem Englischen, Sprecherin und Produktion: audioberlin; Archiv für Amerikanische Kunst, Smithsonian Institution

Das Interview ist auf der Seite der Archives of American Art der Smithsonian Institution als Audiodatei oder vollständiges Transkript kostenlos abrufbar.

Mehr Informationen zu Marguerite Friedlaender-Wildenhain finden Sie in unserem Online-Feature über jüdische Kunsthandwerkerinnen der Moderne.

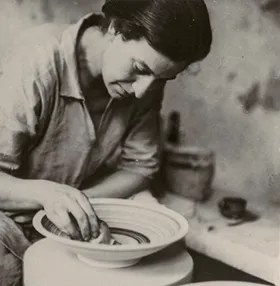

Transkription

Marguerite Wildenhain: Und da sah ich es zum ersten Mal, als ich durch die Fabrik ging, einen Mann, der an der Scheibe saß und trat und töpferte. Und das faszinierte mich so sehr, dass ich in den Raum ging und ihn bat, mir zu erklären, wie das funktioniert. Und er sagte: „Nun, ich kann dir nicht sagen, wie es funktioniert, aber ich kann es dir zeigen.“ Und so warf er mir das hier zu. Und von da an war ich wie gefangen. Ich dachte, das ist es. Das ist es. Das sind keine blöden kleinen Gemälde, die ich da mache. Aber das ist es, die Herstellung dieser Töpfe.

Und als ich in dieser Weimarer Akademie ankam, hing dort das Programm von Gropius an der Wand. Und ich habe es gelesen. Ich stand davor wie hypnotisiert. Und ich dachte, na ja, das ist es, weißt du.

Hazel Bray: Ich verstehe. Sie waren also unter...

Marguerite Wildenhain: Ich war die erste Töpferin am Bauhaus.

Ja, wenn mich die Leute fragen: „Ich schätze, du hast das ein paar Jahre lang gemacht“, sage ich: „Ja, sicher. Ich würde sagen, ein paar Jahre, ja, ich habe 1919 angefangen.“ Am Bauhaus mussten wir uns für den ganzen Kurs anmelden. Zuerst musste man eine Prüfung ablegen. Das heißt, man war sozusagen ein sechsmonatiger Probestudent, bevor man angenommen wurde. Sie haben nicht jeden angenommen. Und dann wurde man angenommen. Und dann hatte man noch einmal sechs Monate in der Werkstatt, für die man sich entschieden hatte.

Wir haben alle gezeichnet, geformt und etwas gemacht. Und dann gab es zwei Meister. Es gab den Kunstlehrer, sagen wir mal den Kunstmeister, und den Handwerksmeister und man musste von beiden akzeptiert werden. Jeder Schüler war in der Probezeit.

Und das waren alles Handwerksmeister von außerhalb. Nicht einer kam von einer Hochschule. Das waren alles eigene Handwerker. Krehan, mein Meister – sein Vater, sein Großvater und sein Urgroßvater sind alle Töpfer gewesen. Die Werkstatt, in der ich lernte, trug die Jahreszahl 1770 und bestand ausschließlich aus Töpfern. Sehen Sie, in der Familie waren alle Töpfer gewesen, und dasselbe gilt für die Weber und so weiter. Es gab also einen handwerklichen Hintergrund – keine Kunstschule. Das ist es, was mich immer ärgert. Sehen Sie den Unterschied? Ob wir von der Straße kamen oder von der Akademie, das machte keinen Unterschied. Der Unterschied war, was wir mit unseren Händen oder unserem Kopf machen konnten. Das war der Unterschied.

Ja, also, wir waren zuerst bei Max Krehan, das war der Töpfer. Und er war ein altgedienter Töpfer. Und wir haben so gelernt, wie er es einem Lehrling beigebracht hätte, ganz von Anfang an. Und wir mussten Hunderte von dieser Sorte machen, und Hunderte von jener Sorte, und 500 vielleicht von dieser Sorte. Und er würde herumgehen und sagen: „Gut, wir behalten diese und jene. Den Rest könnt ihr wegschmeißen.“ Das war ein Lernprozess. Nach einer kleinen Weile sagte er: „Nun, wir können alle außer denen behalten.“ Und nach einer Weile waren sie gut genug, dass er sagte: „Nun, wir können sie alle gebrauchen.“

Hazel Bray: Lassen Sie uns fortfahren, ab dem Zeitpunkt, als Sie Meister wurden, begannen Sie zu unterrichten.

Marguerite Wildenhain: Ja. Nun, ich habe schon unterrichtet, bevor ich Meister wurde, obwohl das illegal war, denn als das Bauhaus sich auflöste und nach Dessau ging, bekam die Schule in Halle mich als Töpferin. Also war ich dort. Aber dann musste ich meinen Meister machen, und den bekam ich vielleicht sechs oder acht Monate später. Und dann habe ich dort unterrichtet. Und ich unterrichtete von 1925 bis 1933. Und ich unterrichtete Töpfern. Und dann habe ich all diese Modelle für die Massenproduktion für die Porzellanfabrik gemacht.

Und so habe ich angefangen, Entwürfe für die Industrie zu machen. Und ich habe viele gemacht. Und ich arbeitete einige Wochen in der Fabrik. Ich entwarf die Modelle und machte die Urform, das Urmodell. Und das habe ich eine ganze Weile gemacht, bis die Nazis an die Macht kamen. Und ich wurde rausgeschmissen. Ich musste von einem Tag auf den anderen gehen.

Nun, wenn man ein geschickter Handwerker ist und ein gewisses Talent hat, kann man es schaffen. Aber wenn du nur ein geschickter Handwerker bist und kein Talent hast – ich meine, kein anderes Talent, kreatives Talent –, dann kannst du es heutzutage nicht mehr schaffen, weil es keinen Bedarf dafür gibt. Das macht die Fabrik.

Sehen Sie, das Bauhaus war keine Schule in dem Sinne. Wir waren Handwerker. Wir kamen jeden Morgen um sieben Uhr zur Arbeit und arbeiteten achteinhalb Stunden am Tag.

Und das Handwerk ist nicht das Ziel. Es ist nur das Medium, mit dem man etwas sagen kann. Und wenn sie nur ihr Handwerk haben, müssen sie noch etwas anderes werden. Und das ist es, was die Schulen nie verstehen. Man kann nicht ohne das Handwerk auskommen. Und man kann nicht ohne das andere auskommen. Man muss beides haben, bevor es etwas wird, verstehen Sie? Jemand, der nur malen kann, aber mit seiner Malerei nichts zu sagen hat, der taugt nichts. Er ist nur ein Wandmaler, verstehen Sie?

Warenwelten

Die Weimarer Republik war eine Zeit des raschen Wandels. Die moderne Konsumwirtschaft wurde zu einem ihrer prägenden Merkmale. Das wachsende Interesse an Innenarchitektur und modernen Haushaltswaren eröffnete Produktdesignerinnen neue Möglichkeiten. Jüdische Frauen standen an der Spitze dieses Trends: Als Kunsthandwerkerinnen und Unternehmerinnen führten sie kleine Haushaltsgeschäfte, lieferten Entwürfe für Hersteller oder arbeiteten in Familienbetrieben. Sie reagierten auf die Nachfrage sowohl nach modernen Alltagsprodukten als auch nach jüdischen Ritualgegenständen. Jene Frauen, die von zu Hause aus arbeiteten, verkauften ihre Waren oft auch dort.

Mehr Informationen zu Rahel Ruth Sinasohn und ihren Werken finden Sie in unserer Online-Sammlung.

Abb.: Rahel Ruth Sinasohn, Misrach, Dresden, 1920 - 1928; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Roman März

Identitäten entwerfen

Als Modedesignerinnen, Illustratorinnen und Inhaberinnen von Boutiquen waren jüdische Frauen mit ihren gewagten Ideen zur weiblichen Selbstdarstellung maßgebend für die Entwicklung einer modernen visuellen Kultur. Die „Neue Frau“ als populäre Idealvorstellung repräsentierte eine neue Weiblichkeit. In einer Zeit, in der der Markt der Printmedien rasant wuchs, tauchte sie in Zeitschriften und Anzeigen auf und wurde zum erstrebenswerten Vorbild: die alleinstehende, berufstätige, emanzipierte Frau, die mutige Modeentscheidungen traf. Über vielfältige Kommunikationskanäle setzten jüdische Frauen in Deutschland Modetrends.

Abb.: Das elegante Paar, Franziska Schlopsnies, vermutlich München, 1926; Herr und Frau de Vries-Lukszo

Lebensunterhalt

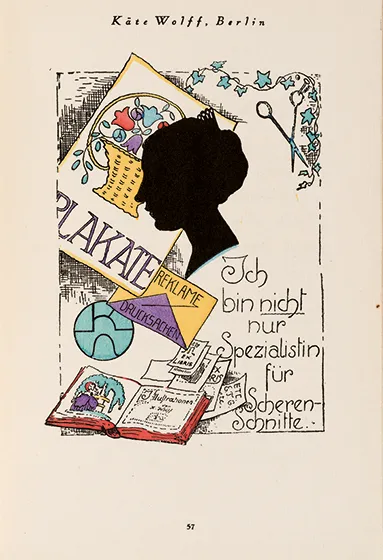

Allein durch ihr Handwerk war es Frauen selten möglich, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Sie waren auf die Unterstützung der Eltern oder des Ehemannes angewiesen. Dennoch arbeiteten viele jüdische Frauen an einer beruflichen Karriere, um unabhängig leben zu können. Die Werbebranche wuchs und bot neue Möglichkeiten. Auch in den Bereichen Plakatgestaltung, Buchdesign und Typografie gab es Arbeit für Designerinnen. Frauen, die sich in erster Linie als nicht-kommerzielle, bildende Künstlerinnen verstanden, machten die Erfahrung, dass sie ihr Einkommen mit Grafikdesign aufbessern konnten.

Mehr Informationen zu Käte Wolff und ihren Werken finden Sie in unserer Online-Sammlung.

Abb.: Nicht nur Scherenschnittkünstlerin! Käte Wolff, Aus: Unsere Reklamekünstler: Selbstbekenntnisse und Selbstbildnisse, Verein der Plakatfreunde e.V., Berlin, 1921; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Roman März

Das jüdische Kinderzimmer

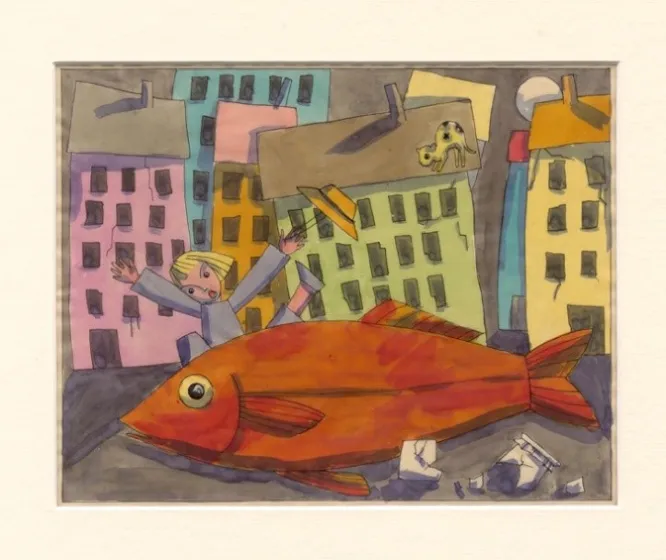

Als die Reformpädagogik mit ihren neuen Ideen in Deutschland Fuß fasste, wurden Lehrmaterialien stärker an kindliche Bedürfnisse angepasst. Jüdische Gemeinden erlebten, wie sich ihre Mitglieder vom religiösen Leben abwandten, und erkannten, wie wichtig Mittel zur Förderung eines starken jüdischen Selbstbewusstseins bei Kindern waren. Diese Marktnische bedienten vor allem Frauen: Sie entwickelten kindgerechte Unterrichtsmaterialien und illustrierten Kinderbücher. Zudem wurden sie unternehmerisch aktiv und nutzten die jüdische Presse, Frauenvereine und Ausstellungen, um ihre Produkte zu bewerben und zu verkaufen.

Mehr Informationen zu Tom Seidmann-Freud und ihren Werken finden Sie in unserer Online-Sammlung.

Abb.: Tom Seidmann-Freud, Illustration für Die Fischreise, Tusche und Aquarellfarben auf Pergamentpapier, Berlin 1923; The Collection of Tom’s Grandchildren

Lesung aus Das jüdische Bilderbuch von A. Maier, mit Illustrationen von Adele Sander, Jüdischer Volksschriften-Verlag, Frankfurt am Main, 1910?, Sprecherin und Produktion: audioberlin; Bayerische Staatsbibliothek München, Signatur: Res/4 81.12232

Adele Sandler illustrierte dieses erste deutsche Bilderbuch für jüdische Kinder im Vorschulalter. Das Buch stellt mehrere jüdische Feiertage vor und ist erfüllt von religiösen Vorstellungen und Werten, wie dem der guten Taten (Mizwot). Es verknüpft jüdisch-religiöses Leben mit weltlicher deutscher Kultur: Auch jüdische Kinder fahren bei Schnee gerne Schlitten.

Auf der Website der Bayerischen Staatsbibliothek finden Sie eine digitalisierte Version des Kinderbuchs.

Abb.: Das jüdische Bilderbuch von A. Maier, mit Illustrationen von Adele Sander, Jüdischer Volksschriften-Verlag, Frankfurt am Main, 1910?; Bayerische Staatsbibliothek München, Signatur: Res/4 81.12232

Transkription

Das jüdische Bilderbuch

Mama hat längst den Tisch gedeckt,

Die Sabbatkerze angesteckt.

Hat Strauß und Torte hergebracht

Und Bub und Mädl fein gemacht.

Nun warten alle auf Papa–

Gut Schabbes, ruft’s, der bin ich ja!

Ruthel hat ein Stückchen Kuchen

Freut sich schon, es zu versuchen.

Da kommt gerad ein großer Mann

Müde von der Reise an.

„Lieber Mann, beiß nur hinein;

Mamas Kuchen schmecket fein!“

Wir bauen uns Jerusalem

Aus bunten Steinen auf.

Der Bibi tanzt ein Hopsasa

Und grunzt: Ich freu mich drauf!

Chanukka, Chanukka!

Schönes Fest ist wieder da.

Abends stehn die Kinder stumm

Um den großen Tisch herum.

Freude glänzet im Gesicht

Ach, wie schön ist unser Licht!

Fritz und Franz fahren munter

Eins – zwei – drei – den Berg hinunter.

Maxel denkt, das kann ich auch;

Bautz! Nun liegt er auf dem Bauch.

Seht den Bübi, wie geschickt

Er mit Ruth die Sukka schmückt

Blumen, Kränze, schöne Früchte.

Bilder, Fähnchen, bunte Lichte.

Abends dann bei Lampenschein

Wird das ganze herrlich sein.

Tanzt in frohem Ringelreihn,

Purim muss man fröhlich sein!

Esther, König, Mordechai

Tanzen lustig alle drei.

Haman sitzet in der Mitten,

Tut uns sehr um Gnade bitten.

Nutzt dir nicht, nutzt dir nicht;

Denn du bist ein Bösewicht!

Ich bin der König Salomon

Mit Zepter und mit Krone,

Mein Kanzler ist der Pikkolo,

Er steht an meinem Throne.

Liebe, gute Frau Meierin,

Im Korb sind hundert Äpfel drin,

Die blinken schon von ferne,

Ach hätt’ ich einen gerne!–

Ich danke schön, ich danke schön!

Jetzt, Kälbchen, komm, wir müssen gehn.

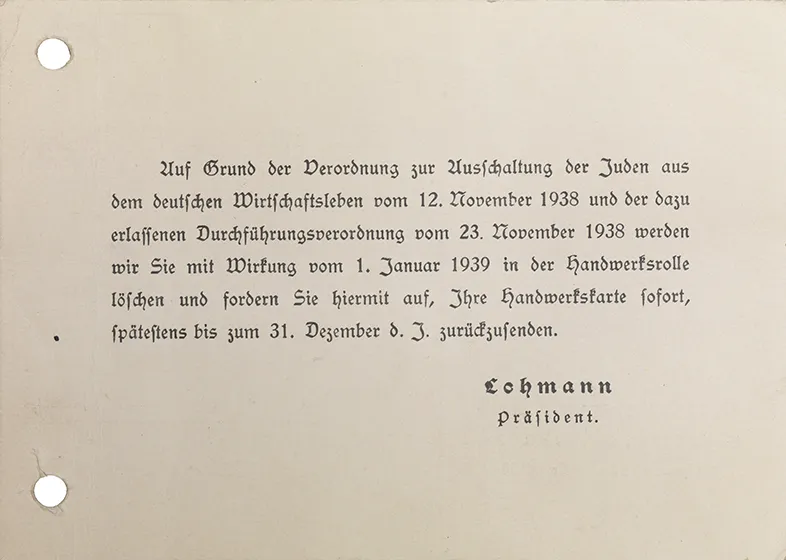

Beschränkung, Ausschluss, Umbruch

1933 lebten in Deutschland bei einer Gesamtbevölkerung von 65 Millionen Menschen mehr als 500.000 Jüdinnen*Juden. Ab 1933 waren sie mit den restriktiven Maßnahmen der Nazis konfrontiert; viele verloren ihre Arbeit und gerieten in wirtschaftlich prekäre Lagen. Jüdinnen*Juden wurden ausgegrenzt und aus dem kulturellen Leben verdrängt, jüdische Künstler*innen hatten keine Einnahmequelle mehr. Einige gründeten daraufhin einen unabhängigen jüdischen Kultursektor und organisierten Ausbildungen im Handwerk und in der Krankenpflege um denjenigen, die auf eine Auswanderung hofften, praktische Fertigkeiten zu vermitteln.

Abb.: Postkarte der Handwerkskammer Berlin mit Bescheid des Berufsverbots an Frieda Behrend (1907–1990), Berlin, 27. Dez 1938; Jüdisches Museum Berlin, Schenkung Klaus Behrend

Text auf der Postkarte:

„Auf Grund der Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben vom 12. November 1938 und der dazu erlassenen Durchführungsverordnung vom 23. November 1938 werden wir Sie mit Wirkung vom 1. Januar 1939 in der Handwerksrolle löschen und fordern Sie hiermit auf, Ihre Handwerkskarte sofort, spätestens bis zum 31. Dezember d.J. zurückzusenden. / Lohmann / Präsident“

Das Digitalisat der Postkarte finden Sie in unserer Online-Sammlung.

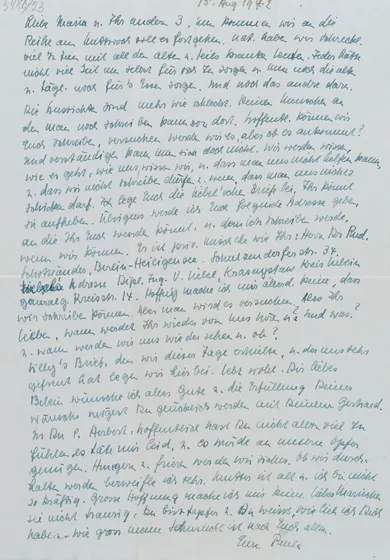

Ins Dunkle

Das Naziregime setzte Gewalt und wirtschaftlichen Druck ein, um Jüdinnen*Juden zur freiwilligen Auswanderung aus Deutschland zu bewegen. Nicht alle hatten die Mittel dazu. Einige wollten lieber bleiben, um sich um hilfsbedürftige Verwandte zu kümmern, andere schickten ihre Kinder ins sichere Ausland. Manche gingen in den Untergrund. Viele nahmen sich das Leben. Im Oktober 1941 wurde die Auswanderung offiziell verboten. Kurz darauf begannen die Massendeportationen in Konzentrationslager, und die große Mehrheit der in Deutschland verbliebenen Jüdinnen*Juden wurde ermordet.

Abb.: Abschiedsbrief von Paula Straus an Juliana Maria Tannenbaum und „ihr andren 3“, Haigerloch, 15. August 1942; Jüdisches Museum Berlin, Schenkung von Evelyn Grill-Storck in Erinnerung an Prof. Dr. Joachim Wolfgang Storck, Foto: Roman März

Transkript des Abschiedsbriefes:

15. August 1942

Liebe Maria u. Ihr andern 3, nun kommen wir an die Reihe am Mittwoch soll es fortgehen. Nat. haben wir schreckl. viel zu tun mit all den alten u. teils kranken Leuten. Jeder hätte nicht viel Zeit um selbst für sich zu sorgen u. nun noch die alten u. tägl. noch für's Essen sorgen. Und noch das andere dazu. Die Aussichten sind mehr wie schlecht. Keinen Menschen an den man noch schreiben kann von dort. Hoffentl. können wir Euch schreiben, versuchen werden wir es, aber ob es ankommt? Und verständigen kann man sich doch nicht. Wir werden wissen, wie es geht, wie uns, wissen wir, u. dass man uns nicht helfen kann, u. dass wir nicht schreiben dürfen u. wenn, dass man uns nichts schicken darf. Ich lege euch die liebel’schen Briefe bei, Ihr könnt sie aufheben. Übrigens werde ich Euch folgende Adresse geben, an die Ihr Euch wenden könnt, u. dem ich schreiben werde, wenn wir können. Es ist priv. Mischehe wie ihr: Herrn Dr Rudolf Schottländer, Berlin-Heiligensee. Schulzendorferstraße 34. Adresse Dipl. Ing. V. Liebel, Krasnystaw Kreis Lublin, Generalgouvernement, Kreisstr. 14. Hoffnung mache ich mir allend. keine, dass wir schreiben können. Aber man wird es versuchen. Also ihr Lieben, wann werdet ihr wieder von uns hören? Und was? U. wann werden wir uns wieder sehen u. ob? Lilly’s Brief, den wir dieser Tage erhielten, u. der uns sehr gefreut hat legen wir hier bei. Lebt wohl. Dir lieber Belein wünsche ich alles Gute u. die Erfüllung Deiner Wünsche mögest du glücklich werden mit Deinem Gerhard. ... U Du lieber Herbert, hoffentlich hast Du nicht allzu viel zu fühlen es täte mir leid, u. es würde an weiteren Opfer genügen. Hungern u. frieren werden wir sicher. Ob wir durchhalten werden bezweifle ich sehr. Mutter ist alt u. ich bin nicht so kräftig. Grosse Hoffnung mache ich mir keine. Liebes Mariechen, sei nicht traurig, du bist tapfer u. Du weisst, wie lieb ich Dich habe u. wie gross meine Sehnsucht ist nach euch allen.

Eure Paula

Abschiedsbrief von Paula Straus an Juliana Maria Tannenbaum und „ihr andren 3“, Haigerloch, 15. August 1942, Spercherin und Produktion: audioberlin; Jüdisches Museum Berlin, Schenkung von Evelyn Grill-Storck in Erinnerung an Prof. Dr. Joachim Wolfgang Storck

Transkription

Hinweis: Einzelne Formulierungen des Briefes wurden für die Audioaufnahme und deren Transkription zwecks besserer Lesbarkeit behutsam an die neue deutsche Rechtschreibung angepasst. Eine originalgetreue Abschrift des Briefes finden Sie auf dieser Seite.

Liebe Maria und ihr anderen drei,

nun kommen wir an die Reihe. Am Mittwoch soll es fortgehen. Natürlich haben wir schrecklich viel zu tun mit all den Alten und teils kranken Leuten. Jeder hätte nicht viel Zeit für sich selbst zu sorgen und nun auch die Alten und täglich noch fürs Essen sorgen. Und das andere noch dazu. Die Aussichten sind mehr wie schlecht. Keinen Menschen an den man noch schreiben kann von dort. Hoffentlich können wir Euch schreiben, versuchen werden wir es, aber ob es ankommt? Und verständigen kann man sich doch nicht. Wir werden wissen, wie es geht, wie uns, wissen wir, und dass man uns nicht helfen kann und dass wir nicht schreiben dürfen und wenn, dass man uns nichts schicken darf. Ich lege euch die Liebel’schen Briefe bei, ihr könnt sie aufheben. Übrigens werde ich euch folgende Adresse geben, an die ihr euch wenden könnt und dem ich schreiben werde, wenn wir können.

Er ist privilegierter Mischehe wie ihr: Herrn Dr. Rudolf Schottländer, Berlin Heiligensee, Schulzendorferstraße 34. Liebel'sche Adresse: Diplom Ingenieur V. Liebel, Krasnystaw, Kreis Lublin, Generalgouvernement, Kreistr. 14. Hoffnung mache ich uns allen keine, dass wir schreiben können. Aber man wird es versuchen. Also ihr lieben, wann werdet ihr wieder von uns hören und was und wann werden wir uns wiedersehen und ob? Lilly’s Brief, den wir die Tage erhielten und der uns sehr gefreut hat, legen wir hier bei.

Lebt wohl. Dir liebes Belein wünsche ich alles Gute und die Erfüllung deines Wunsches. Mögest du glücklich werden mit deinem Gerhard. Und du lieber Herbert, hoffentlich hast du nicht allzu viel zu fühlen, es täte mir leid und es würde an unserem Opfer genügen. Hungern und frieren werden wir sicher. Ob wir durchhalten werden, bezweifle ich sehr. Mutter ist alt und ich bin nicht so kräftig. Große Hoffnung mache ich mir keine. Liebes Mariechen, sei nicht traurig. Du bist tapfer und du weißt, wie lieb ich dich habe und wie groß meine Sehnsucht ist nach euch allen.

Eure Paula

Neue Realitäten

Jüdinnen*Juden bemühten sich verzweifelt um Visa für Länder, die bereit waren, sie aufzunehmen. Dazu gehörten die USA, Großbritannien und das britische Mandatsgebiet Palästina, deren zunehmend restriktive Einwanderungspolitik eine Flucht erschwerte. Unabhängig von ihrem Zielland sahen sich alle Geflohenen mit ähnlichen Schwierigkeiten und der enormen Herausforderung eines Neuanfangs konfrontiert: Ihre Familien, Sprache, finanzielle Sicherheit und ihren Status hatten sie ebenso zurücklassen müssen wie geschäftliche und soziale Netzwerke. Tatkräftig setzten Frauen ihr handwerkliches Geschick auch im neuen Land ein und konnten so einen, meist bescheidenen, Lebensunterhalt verdienen.

Mehr Informationen zu Irene Saltern und ihren Entwürfen finden Sie in unserer Online-Sammlung.

Abb.: Irene Salinger (ehem. Saltern), Kostümentwurf für Margaret Sullavan als Ruth Holland im Film „So Ends our Night“ (schwarzes Kleid), Los Angeles, 1941; Jüdisches Museum Berlin, Schenkung von Tom und Lynda Salinger

Informationen zur Ausstellung im Überblick

- Wann 11. Jul bis 23. Nov 2025

- Eintritt 10 €, erm. 4 €

Wo Libeskind-Bau 1. OG

Lindenstraße 9–14, 10969 Berlin

Zum Lageplan

Ausstellungsimpressum

Direktorin

Hetty Berg

Direktion

Lars Bahners (Verwaltung), Julia Friedrich (Sammlung), Barbara Thiele (Vermittlung und Digitales)

Direktionsassistenz und -referent*innen

Milena Fernando, Mathias Groß, Vera von Lehsten, Eva Weinreich

Kuratorin

Michal S. Friedlander

Kuratorische Beratung

Martina Lüdicke

Ausstellungsmanagement

Deniz Roth

Projektassistenz

Julia Dellith

Studentische Hilfskraft

Laura Schummers

FSJ Kultur

Finn Ferschke, Luise Orth

Ausstellungsleitung

Nina Schallenberg

Sammlungsmanagement

Katharina Wippermann (Leitung), Ulrike Gast (Registrar), Iris Blochel-Dittrich, Birgit Maurer-Porat, Valeska Wolfgram (Dokumentation)

Restaurierung

Barbara Decker, Stephan Lohrengel (Papier), Rüdiger Tertel (Metall), Ava Hermann, Ines Zimmermann (Textil)

Ausstellungsgestaltung (Konzept, Architektur, Grafik, Produktionsleitung)

Anschlaege.de, Studio for Design

Kommunikationskampagne

Visual Space Agency, Julia Volkmar

Studio Bens, Jens Ludewig

Ausstellungstexte und Korrektorat

Michal S. Friedlander (Texte), Martina Lüdicke, Marie Naumann, Katharina Wulffius (Redaktion), Henriette Kolb, Anika Reichwald (Korrektorat)

Übersetzung und Übersetzungslektorat

Allison Brown (Deutsch-Englisch), Michael Ebmeyer, Tanja Klapp (Englisch-Deutsch), Kate Sturge (Lektorat Engl.)

Ausstellungsbau

spreeDesign

Exponateinrichtung

Fißler & Kollegen GmbH

Medienplanung und -installation

Eidotech

Malerarbeiten

Lazar Malermeister GmbH

Grafikproduktion

Atelier Köbbert

Audioproduktion

Studio Platzhalter

Ausstellungslicht

Victor Kégli

Elektroarbeiten

Apleona GmbH

Bildung und Vermittlung

Diana Dressel (Leitung), Nina Wilkens

Begleitprogramm

Daniel Wildmann (Leitung Akademie), Signe Rossbach (Kuratorin für Veranstaltungen), Maria Röger, Shlomit Tripp, Katja Vathke

Archiv

Aubrey Pomerance (Leitung), Franziska Bogdanov, Ulrike Neuwirth, Jörg Waßmer

Bibliothek

Monika Sommerer (Leitung), Bernhard Jensen, Theresa Polley, Ernst Wittmann

Marketing & Kommunikation

Sandra Hollmann (Leitung), Katrin Möller, Ha Van Dinh, Margret Karsch, Melanie Franke, Julia Jürgens, Amelie Neumayr

Digital & Publishing

Steffen Jost (Leitung), Marie Naumann, Katharina Wulffius (Katalog), Marina Brafa (Website), Debora Antmann, Charlotte Struck, David Studniberg, (Jewish Places), Lea Simon (wiss. Volontärin)

Visitor Experience & Research

Christiane Birkert (Leitung), Susann Holz, Johannes Rinke

Development

Anja Butzek (Leitung), Sarah Winter

FREUNDE DES JMB

Johanna Brandt (Geschäftsführung)

Veranstaltungen

Yvonne Niehues (Leitung), Juliane Ganzer, Katja Rein, Falk Schneider, Danny Specht-Eichler, Gesa Struve

Justiziariat & Vergabe

Julia Lietzmann (Leitung), Sascha Brejora, Olaf Heinrich, Jonas Nondorf

Finanzen & Controlling

Grit Schleheider (Leitung), Odette Bütow, Rainer Christoffers, Andreas Harm, Denise Kurby, Cindy Niepold, Stefan Rosin, Katja Schwarzer

Personal

Brit Linde-Pelz (Leitung), Manuela Gümüssoy, Lilith Wendt

Gebäudemanagement

Manuela Konzack (Leitung), Guido Böttcher, Mirko Dalsch, André Küter, Marcel Kühle, Janine Lehmann, Christian Michaelis, Jan Viegils

IKT

Michael Concepcion (Leitung), Anja Jauert, Kathleen Köhler, Sebastian Nadler

Ausstellungswartung

Leitwerk Servicing

Hausmeisterservice

FAM

Reinigung

Piepenbrock Reinigung GmbH

Sicherheit

Kötter Security SE

Förderer

Die Realisierung der Ausstellung wird aus Mitteln des Hauptstadtkulturfonds ermöglicht.

Wir danken auch der David Berg Foundation für die freundliche Unterstützung.

Medienpartner