Russen Juden Deutsche

Fotografien von Michael Kerstgens seit 1992

Knapp eine Viertelmillion jüdische Einwander*innen kam als sogenannte Kontingentflüchtlinge seit der Öffnung des eisernen Vorhangs in den Jahren 1989/90 aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland. Diese Zuwanderung hat die jüdische Gemeinschaft in Deutschland nachhaltig verändert.

Michael Kerstgens gehört zu den wenigen Fotograf*innen, die den Prozess der Einwanderung russischsprachiger Jüdinnen*Juden aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland intensiv und über einen längeren Zeitraum dokumentiert haben. Er begann seine fotografische Langzeitdokumentation jüdischen Lebens in Deutschland 1992. Dabei entwickelte sich die Zuwanderung von Jüdinnen*Juden aus der ehemaligen Sowjetunion zum inhaltlichen Schwerpunkt seiner Fotografien.

Ausstellung bereits beendet

Wo

Libeskind-Bau EG, Eric F. Ross Galerie

Lindenstraße 9–14, 10969 Berlin

In seinen Arbeiten beschäftigt sich Michael Kerstgens mit den sozialen und religiösen Herausforderungen, mit denen sich jüdische Zuwander*innen konfrontiert sehen, sowie der Situation der „Alteingesessenen“. Er hält religiöse Feiern und gesellschaftliche Aktivitäten der jüdischen Gemeinden, alltägliche Szenen in Übergangswohnheimen und private Momente einzelner Familien fest.

Die Fotografien erzählen von Abschied und Neubeginn, vom Ankommen und Bleiben, von der Suche nach Zugehörigkeit und religiöser Tradition. Sie sind eine erste visuelle Annäherung an einen Entwicklungsprozess, der noch nicht abgeschlossen und dessen Ergebnis offen ist.

Hintergrund: Das Kontingentflüchtlingsgesetz

Im Zuge des Vereinigungsprozesses übernahm die Bundesrepublik Deutschland das Versprechen der letzten DDR-Regierung, Jüdinnen*Juden aus der damals noch existierenden Sowjetunion aufzunehmen. Am 9. Januar 1991 beschlossen die Ministerpräsident*innen der Bundesländer in Absprache mit der Regierung und dem Zentralrat der Juden in Deutschland, dass jüdisch-russische Emigrant*innen auf Basis des Kontingentflüchtlingsgesetzes in Deutschland aufgenommen werden. Alle Personen, die laut russischer Dokumente jüdisch waren, sowie deren nichtjüdische Familienangehörige, konnten entsprechende Anträge stellen und eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis erwerben.

Im Gegensatz zu den Spätaussiedler*innen aus der ehemaligen Sowjetunion erhielten Kontingentflüchtlinge nicht automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit, konnten diese aber nach bestimmten Fristen beantragen. Sie hatten Anspruch auf eine Arbeitserlaubnis, Sozialleistungen und Integrationshilfen, wie einen kostenlosen Sprachkurs und die Unterstützung bei der Wohnungssuche.

Mit dem Zuwanderungsgesetz vom 1. Januar 2005 verlor das Kontingentflüchtlingsgesetz seine Gültigkeit. 2007 wurde die weitere Aufnahme jüdischer Zuwander*innen aus der ehemaligen Sowjetunion beschlossen, nun jedoch mit strengeren Auflagen.

Ausgestellte Fotos (Auswahl)

Dieses Foto entstand auf einer Freizeit, die die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland für jüdisch-russische Zuwander*innen anbot. Solche Freizeiten und Seminare sollen die jüdische Identität der Zuwander*innen stärken und deren Integration in die jüdischen Gemeinden erleichtern.

Michael Kerstgens, Seniorenfreizeit im Kurhotel Eden-Park in Bad Kissingen, Bad Kissingen 2001; Jüdisches Museum Berlin

Viele jüdisch-russische Einwander*innen wurden nach ihrer Ankunft in Deutschland zunächst in Übergangswohnheimen untergebracht. Dort blieben sie bis zu einem Jahr oder länger. Das Leben in einem Übergangswohnheim ist häufig geprägt durch Isolation von der Mehrheitsgesellschaft, Sprachprobleme, Spannungen mit anderen Geflüchteten in der Einrichtung und die Unsicherheit über die eigene Zukunft.

Michael Kerstgens, Gemeinschaftsküche im Übergangswohnheim, Weiden in der Oberpfalz 2001; Jüdisches Museum Berlin

Diese Purim-Feier der Jüdischen Gemeinde fand im Gemeindesaal der evangelischen Kirche statt, da die Jüdische Gemeinde über keine geeigneten Räumlichkeiten verfügte, um mit den vielen neuen Mitgliedern zu feiern.

Michael Kerstgens, Purimball der Jüdischen Gemeinde, Weiden in der Oberpfalz 2001; Jüdisches Museum Berlin

Das Foto zeigt, wie auf einer Familienfreizeit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland die jüdisch-russischen Familien mit Pessach und den damit verbundenen Traditionen und Regeln vertraut gemacht werden.

Michael Kerstgens, Familienfreizeit zum Thema Pessach in Bad Sobernheim, Bad Sobernheim 2001; Jüdisches Museum Berlin

Für die Jüdische Gemeinde gehört der Chanukkaball zu den größten gesellschaftlichen Ereignissen, viele jüdisch-russische Neueinwander*innen sind hier zum ersten Mal dabei.

Michael Kerstgens, Chanukkaball der Jüdischen Gemeinde, Berlin 1992; Jüdisches Museum Berlin

Michael Kerstgens, Ilja Troitschanski bringt seinem Vater Mikhail Deutsch bei, Berlin 1992; Jüdisches Museum Berlin

Mikhail und Galina Troitschanski emigrierten 1990 von Moskau nach Berlin. Religiöse Motive für ihre Ausreise hatten sie nicht. Sie erhofften sich vor allem bessere Ausbildungsmöglichkeiten für ihre Kinder.

In Berlin begann die Familie, sich mit dem Judentum und der eigenen Familiengeschichte zu beschäftigen. So kam schließlich die Frage auf, ob Deutschland der richtige Ort zum Bleiben sei. Inzwischen lebt Familie Troychanskiy – wie sie sich seit ihrer Ankunft in Kanada schreibt – in einem jüdisch geprägten Vorort Torontos und ist Teil der konservativen Chabad-Lubawitsch-Bewegung.

Michael Kerstgens, Familie Troychanskiy beim Schabbatessen, Toronto, Kanada 2011; Jüdisches Museum Berlin

Eigens für die Ausstellung 2012 porträtierte der Fotograf einige seiner Protagonist*innen aus den neunziger Jahren ein weiteres Mal. Diese aktuelleren Aufnahmen dokumentieren die oft erstaunlichen Wege der Zuwander*innen.

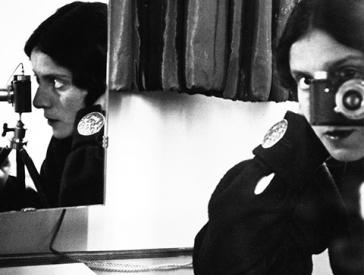

Der Fotograf Michael Kerstgens im Gespräch mit Cilly Kugelmann, Programmdirektorin des Jüdischen Museums Berlin, bei der Eröffnung der Ausstellung am 19. April 2012 in Berlin

Die Fotoserie umfasst 162 Schwarz-Weiß-Aufnahmen und ist seit Anfang 2011 Teil der Fotografischen Sammlung unseres Museums. Knapp die Hälfte der Fotos waren in der Ausstellung als Inkjet-Prints zu sehen.

Danksagung

Unser besonderer Dank gilt Michael Kerstgens sowie allen abgebildeten Personen.

Theresia Ziehe, Kuratorin für Fotografie am Jüdischen Museum Berlin, bei der Eröffnung der Ausstellung am 19. April 2012 in Berlin

Ausstellungsimpressum

Kuratorinnen

Sarah Elena Link (wissenschaftliches Volontariat)

Theresia Ziehe

Ausstellungsgestaltung

Heinrich Siebert (Gestaltung, Aufbau, Rahmung und Hängung)

Studio Good (Textgestaltung)

Übersetzung

Anna Povejsilova

Judith Rosenthal

Die Fotografien von Michael Kerstgens wurden parallel zur Ausstellung Berlin Transit. Jüdische Migranten aus Osteuropa in den 1920er Jahren gezeigt. Die Ausstellung erweiterte so den historischen Blick auf das Thema Migration um eine weitere, aktuelle Facette und spürte der Frage nach, wie sich jüdisches Leben in Deutschland mit der Zuwanderung russischsprachiger Jüdinnen*Juden in den letzten 20 Jahren gewandelt hat.

Informationen zur Ausstellung im Überblick

- Wann 20. Apr bis 26. Aug 2012

- Wo Libeskind-Bau EG, Eric F. Ross Galerie

Lindenstraße 9-14, 10969 Berlin

Zum Lageplan

Weitere Stationen der Ausstellung

| Darmstadt | 4. Nov bis 2. Dez 2012 im Designhaus Mathildenhöhe |

|---|---|

| Oberhausen | 24. Feb bis 21. Apr 2013 in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen |

| Budapest | 5. bis 18. Mär 2013 im ungarischen Außenministerium und 2. Mai bis 23. Jun 2013 im Historischen Museum im Burgpalast |

| Düsseldorf | 9. Mär bis 30. Apr 2015 im Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus |

| Münster | 5. bis 29. Apr 2016 im Rahmen der 11. Jüdischen Kulturtage im VHS-Forum |