LGBTIQ*

Ein anekdotisches Glossar

LGBTIQ* scheint eine handliche Abkürzung, um verschiedene Begehrensformen, Genderkonzepte und Lebensentwürfe unter einen Hut zu bekommen. Bei genauerer Betrachtung wird jedoch deutlich: Das Kürzel benötigt eigentlich ein eigenes Glossar.

L

L – für Lesbians, Lesben oder als Adjektiv lesbian, lesbisch

Und im Judentum?

Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind ein komplexes Thema im Judentum. Entgegen dem Klischee lehnt nicht jede orthodoxe Gemeinde Homosexualität und Homosexuelle ab. Schauen wir in die USA, gibt es eine reiche Subkultur an queeren (mehr zu diesem Adjektiv beim Buchstaben Q) Traditionalist*innen, orthodoxen Queers, modern-orthodox queer-rights Aktivist*innen und queeren orthodoxen Gemeinden.

Die grobe Faustregel ist jedoch: Liberales Judentum ist offener als orthodoxes, Lesbischsein gilt als geringerer Verstoß gegen das jüdische Gesetz als Schwulsein.

Rut und Noomi in der Bibelillustration von Paul Gustave Doré, 1866; gemeinfrei, via Wikimedia Commons

X

X

Rut und Noomi in der Bibelillustration von Paul Gustave Doré, 1866; gemeinfrei, via Wikimedia Commons

Dennoch bietet der Tanach eine der schönsten lesbischen Liebeserzählungen der Geschichte: Rut und Noomi. Wird der Text traditionell – samt der Liebeserklärungen zwischen den beiden Frauen – als Beispiel für Frauensolidarität ausgelegt, gilt er in der Praxis des Re-Readings (in etwa Neulesens) oder Queer-Readings (Queerlesens) als eines der Beispiele für lesbische Repräsentation in den jüdischen Schriften.

„Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen, und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden“,

so die Worte der jungen Moabiterin Rut an die deutlich ältere Efratiterin Noomi.

G

G – für Gays, Schwule – gay, schwul

Und im Judentum?

Beziehungen und Sex zwischen Männern werden in vielen orthodoxen Gemeinden als Verstoß gegen das Gebot der Fruchtbarkeit verstanden. Als Beweis, dass G’tt gegen die Beziehung und vor allem den Sex zwischen Männern ist, gilt die Erzählung von Sodom. Beim Lesen der Erzählung wird jedoch deutlich: Hier ist nicht Sexualität, sondern sexualisierte Gewalt der Dreh und Angelpunkt g’ttlicher Konsequenz. Erzählt wird keine konsensuale Beziehung zwischen zwei Männern, die G’tt abstrafen würde. Vielmehr geht es um einen Akt bloßer Gewalt, indem rasende Sodomiter versuchen sich sexuellen Zugriff auf drei Engel zu verschaffen, gegen deren Willen. Die Folge dieses versuchten Übergriffs ist der Untergang der beiden Städte. Vorrangig liberale, feministische und queere Auslegungen verstehen daher die Geschichte von Sodom und Gomorra als klare Verurteilung sexualisierter Gewalt und nicht als Warnung gegen Homosexualität. Queer-gelesen gilt die Erzählung von David und Jonathan im Buch Samuel als Zeugnis schwuler Liebe im Tanach.

B

Beim B wird es schon komplizierter: B – für Biʼs, Bis oder Bisexuals, Bisexuelle, oder als Adjektiv bi & bisexual, bisexuell. Was wie kleine nuancierte Unterschiede klingen mag, birgt politische Debatten nach der Frage von Selbstverortung und den Dimensionen zwischen Sexualität und Begehren, Romantik, Beziehung und Körperlichkeit, Lust und Lebensrealitäten.

Und im Judentum?

David und Jonathan, gezeichnet von Gottfried Bernhard Göz (1708–1774); gemeinfrei, via Wikimedia Commons

X

X

David und Jonathan, gezeichnet von Gottfried Bernhard Göz (1708–1774); gemeinfrei, via Wikimedia Commons

Ähnlich wie in den Debatten um Begehren generell, fällt Bisexualität auch in der Betrachtung von Sexualität und Judentum häufig hinten runter. Zwar gelten für sie die gleichen Hürden in Bezug auf gleichgeschlechtliche Beziehungen und gleichgeschlechtlichen Sex wie für Schwule und Lesben. Es gibt allerdings einen kleinen Unterschied, wenn sie sich in einer heterosexuell gelesenen Beziehung befinden: 2016 veröffentlichte „Beit Hillel“ – ein Zusammenschluss namhafter orthodoxer Rabbiner in Israel – ein Papier, demzufolge nach der Halacha nicht das (gleichgeschlechtliche) Begehren verwerflich, sondern erst das Handeln danach Sünde sei. Das macht die Haltung des orthodoxen Rates gegenüber Schwulen, Lesben und Bisexuellen zwar grundsätzlich nicht weniger problematisch, für viele war es aber dennoch ein revolutionärer Schritt der orthodoxen Gemeinden.

T

Hinter T befinden sich ganze politische Bewegungen, die um Anerkennung ringen. Lange Zeit Transsexuals, Transsexuelle, später zunehmend Transgender. Heute wird, um den Dimensionen dieser Debatten und den unterschiedlichen Lebensrealitäten dahinter gerecht zu werden, oft trans* (T*) oder sogar zwei T verwendet. Als Adjektiv macht trans* allerdings nur Sinn, wenn wir auch von lesbisch, schwul und bi sprechen, sobald die Substantive bemüht werden, ist es wichtig sich bewusst zu machen: Es sind Lesben, Schwule, Bis(exuelle) und trans* Menschen.

Und im Judentum?

Hier hat das Judentum dem Christentum definitiv einiges voraus. Das Judentum kennt im Gegensatz zur christlichen Tradition sechs statt zwei Geschlechter. Und zwei davon beschreiben nach heutiger Interpretation die Lebensrealität von trans* Personen – auch wenn das Spektrum dabei sehr binär bleibt, nämlich nur die Transition von weiblich zu männlich (Ay’lonit/איילונית und männlich zu weiblich (Saris/סריס) vorsieht.1 Die Beschreibungen dieser Geschlechter sind zu weiten Teilen biologistisch, dennoch beziehen sie auch Habitus, Empfinden und Selbstverständnis mit ein. Das Wichtigste aber ist, dass der Umstand ihrer Existenz unweigerlich trans* Personen ein Existenzrecht einräumt. Das Judentum erkennt an, dass Geschlecht wandelbar und veränderlich ist, und findet dafür Raum jenseits von cis Männlichkeit und cis Weiblichkeit.

I

I hat eine ähnliche diskursive Veränderung erfahren – insbesondere im deutschsprachigen Raum. Im Englischen Intersex People, gibt es zwar auch heute Menschen, die sich bewusst als Intersexuelle, intersexuelle Personen bezeichnen. Mit dem Argument, dass es sich – im Gegensatz etwa zu Homosexualität – nicht um eine Sexualität handelt, gilt allerdings inzwischen intergeschlechtlich häufig als die zutreffendere Bezeichnung. Auch hier versucht die Praxis mit der Form inter* Personen dem Spektrum der Debatten und Lebensrealitäten gerechter zu werden, als die Begriffe intersexuell und intergeschlechtlich es könnten.

Und im Judentum?

Eine innerhalb des jüdischen Wissenskanons gar nicht so unübliche Auslegung der Entstehungsgeschichte Genesis 2 (gemeinhin auch bekannt als die Geschichte von Adam und Eva) ist, dass der erste Mensch auf der Welt eine inter* Person war. Zwei weitere der insgesamt sechs Geschlechter im Judentum sind nämlich Androgynos (אַנְדְּרוֹגִינוֹ) und Tumtum (טֻומְטוּם). Beide umfassen Menschen, die aufgrund ihrer körperlichen Beschaffenheit ein eigenes Geschlecht beschreiben. Der gesellschaftliche Diskurs der Gegenwart sagt, es gäbe Männer und Frauen und dann Menschen, die davon abweichen. Inter* Personen müssen heute nach wie vor dafür kämpfen, als eigenes Geschlecht anerkannt zu werden. Das Judentum stellt zwar auch eine Differenz zu Männern und Frauen fest, definiert Tumtum und Androgynos allerdings nicht als reine Abweichung oder Fehlbildung zu diesen beiden, sondern jeweils als eigenes und valides Geschlecht. Und nicht nur das: Mit der Annahme, dass der erste Mensch (adam ist übrigens kein Männername, sondern das Wort „Mensch“ auf Hebräisch) androgynos war, liegt der Ursprung der Menschheit in den Armen einer inter* Person.

Q

Q – für Queers, oder queer. Aus dem US-Amerikanischen übernommen ist es schwierig, eine deutschsprachige Entsprechung zu finden. Anfänglich als Beschimpfung verwendet, haben es sich Aktivist*innen im Laufe der 1980er und 1990er als Selbstbezeichnung angeeignet. Später kam der Begriff auch nach Deutschland. Hier gibt es sehr unterschiedliche inhaltliche Auffassungen über seine Bedeutung und Definition. Zunächst wurde er vor allem politisch und im Zusammenspiel unterschiedlicher Dimensionen von Diskriminierung verwendet. Heute wird queer häufig pauschal für alle Menschen verwendet, die von der gesellschaftlichen Vorstellung in Bezug auf Geschlecht, Begehren, Sexualität und Beziehung abweichen.

Und im Judentum?

Wenn wir Queerness auf die politische Bewegung zurückführen, bestehende Strukturen in Frage zu stellen und Systeme im Zeichen der Zeit neu zu bewerten, sind Queerness und Judentum eigentlich Schwestern im Geiste. Die Grundlage jüdischen Denkens ist die Frage und das immer wieder neu Fragen; das Wissen, dass nichts eindeutige und erst recht keine einfachen Antworten hat. Wir lesen die Tora jedes Jahr von neuem, mit dem Wissen, dass das, was wir lesen, sich verändert, weil wir uns verändern, weil der Kontext, in dem wir sie lesen, sich verändert, weil das, was wir von einem Text brauchen, sich verändert. Das Judentum hat eine Tradition der Übergänge und Veränderbarkeit – Queerness vertraut auf Veränderbarkeit und ist selbst der Übergang zu struktureller Veränderung.

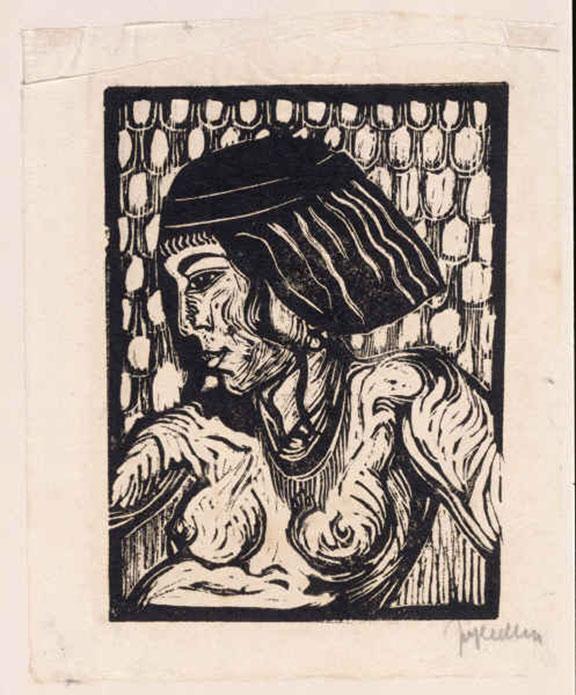

X

X

Ruth. Blatt 6 aus der Mappe: Ruth von Fritz Lederer (1878–1949); Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe

*/+

Das Sternchen oder das Plus-Zeichen stehen dafür, dass eine Aufzählung von Lebensrealitäten immer etliche ungesehen lässt. Es symbolisiert das Wissen darum, dass die Aufzählung nicht vollständig und niemals passgenau ist. Dass Geschlecht und Begehren zu komplex sind, um in einer Aneinanderreihung von Buchstaben untergebracht werden zu können, und dass es überhaupt fraglich ist, ob Geschlecht und Begehren dort gemeinsam stehen sollten.

Und im Judentum?

Innerhalb jüdischer Communities in Deutschland wird man sich in den letzten Jahren zunehmend bewusst, dass man sich seiner Lücken gewahr werden muss. Gruppen, Aktivist*innen, Initiativen und Vereine weisen in Deutschland bereits seit den 1980ern darauf hin, dass jüdische Orte auch Orte für jüdische LGBTIQs* sein müssen. Genauso wird sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet, damit LGBTIQ*-Communities ein Zuhause für lgbtiq* Jüdinnen*Juden sein können. Dabei hat es im Judentum eigentlich eine lange Tradition, Raum für jene zu lassen, die wir sonst nicht hören. Aus diesem Grund sind in der jüdischen Gerichtsbarkeit Urteile ungültig, wenn sich alle einig sind. Denn wenn alle sich widerspruchsfrei einig sind, kann das nur bedeuten, dass weitere Perspektiven fehlen. Aus diesem Grund wird der Kreis, in dem die Richter sitzen, auch nicht geschlossen. Denn nur, wenn man um die immerwährende Präsenz von Leerstellen weiß und ihnen Raum lässt, können andere hineintreten, um diese hoffentlich zu Füllen.

Das Symbol der Leerstelle ist kein Eingestehen des eigenen Scheiterns, sondern ist der Raum, in dem Wissen wachsen kann und das Nicht-Mitgedachte eingeladen wird, Teil des Kanons zu werden. Der Kreis wird dabei größer, die Lücke wird jedoch nie geschlossen, denn es braucht zu jeder Zeit Platz für jenes, das noch nicht gewusst wird, jene, die vergessen wurden, solche, die ihre Stimme noch suchen, und die, denen bisher einfach nicht zugehört wurde. Das symbolische Sternchen in der historischen Praxis. Theoretisch …

Debora Antmann ist Kolumnistin und politische Bildnerin für die Schnittstelle Judentum, Feminismus und Queer-Studies. Sie hat in unterschiedlichen Medien zu jüdisch-feministischer Bewegungsgeschichte publiziert. Inzwischen gehört sie nicht nur zum Team Digital & Publishing des Jüdischen Museums Berlin, sondern man kann sie sogar in der Dauerausstellung auf einem der 21 Monitore der Installation „Mesubin“ entdecken.

X

X

Queere jüdische Fachliteratur wie Torah Queeries, Becoming Eve, Queer Theory and the Jewish Question oder Mentsh gibt es bisher vor allem auf Englisch, deren Studium lohnt sich aber; Foto: Debora Antmann

- Bei den kursiv gesetzten Adjektiven handelt es sich um fremdbestimmte Geschlechterzuschreibungen. Gemeint ist damit das Geschlecht, das einer Person bei der Geburt zugewiesen wurde, das jedoch nicht dem Geschlecht entspricht, in dem die Person lebt. ↩︎

Zitierempfehlung:

Debora Antmann (2021), LGBTIQ*. Ein anekdotisches Glossar.

URL: www.jmberlin.de/node/7645