Ausstellung in den Achsen

Biografien deutscher Jüdinnen*Juden zwischen 1933 und 1945

Wer die Treppe hinunter ins Untergeschoss des Libeskind-Baus geht, begegnet Ausstellungsobjekten aus der Zeit des Nationalsozialismus. Entlang der Achse des Exils und der Achse des Holocaust erzählen sie persönliche Geschichten von Verfolgung und Ausgrenzung, Auswanderung und Schoa.

Ausstellung bereits beendet

Wo

Libeskind-Bau UG, Achsen

Lindenstraße 9–14, 10969 Berlin

In die Achsen der Erinnerung gelangt man über diese Treppe; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Thomas Bruns

Restriktive Mitnahmebestimmungen

In der Achse des Exils widmet sich eine Vitrine den stark einschränkenden Bestimmungen, was Flüchtlinge bei der Ausreise aus dem nationalsozialistischen Deutschland mitnehmen durften. Vier Geschichten zeigen, was Emigrant*innen doch noch retten konnten, darunter die Geschichte von Margarete Sachs, Mutter der Dichterin und späteren Nobelpreisträgerin Nelly Sachs. Sie flüchtete 1940 mit ihrer Tochter mit einer der letzten Passagiermaschinen aus Berlin nach Stockholm. Dabei nahm sie ihren Ehering und den ihres verstorbenen Ehemannes mit. Eheringe gehörten zu den wenigen Schmuckstücken, die ausgeführt werden durften.

Antisemitische Ortsschilder

Zu den Emigrationsgeschichten zeigen wir Fotografien, auf denen antisemitische Ortsschilder mit Aufschriften wie „Juden nicht erwünscht“ zu sehen sind. Werner Fritz Fürstenberg, der damals bereits in die Niederlande emigriert war, fotografierte die Schilder 1935 in der westdeutschen Provinz, um die Ausgrenzung der Jüdinnen*Juden aus der deutschen Gesellschaft zu dokumentieren.

Blick in eine Vitrine mit antisemtischen Ortschildern; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Thomas Bruns

Zettel, Briefe, Familienfotos, Alltagsgegenstände

In die Wände der Achse des Holocaust sind Vitrinen eingelassen. Wie ein schwarzes Band, aus Bruchstücken zusammengesetzt, führen sie zum Ende der Achse mit dem Voided Void, dem Holocaust-Turm. In den Vitrinen liegen Zettel und Briefe, Familienfotos, Hausrat und Alltagsgegenstände – die aus konservatorischen Gründen von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden. Sie erzählen von Jüdinnen*Juden, die in den Konzentrationslagern ermordet worden sind. Das Museum hat Tausende solcher Erinnerungsstücke gesammelt.

Erinnerungsstücke in der Achse des Holocaust

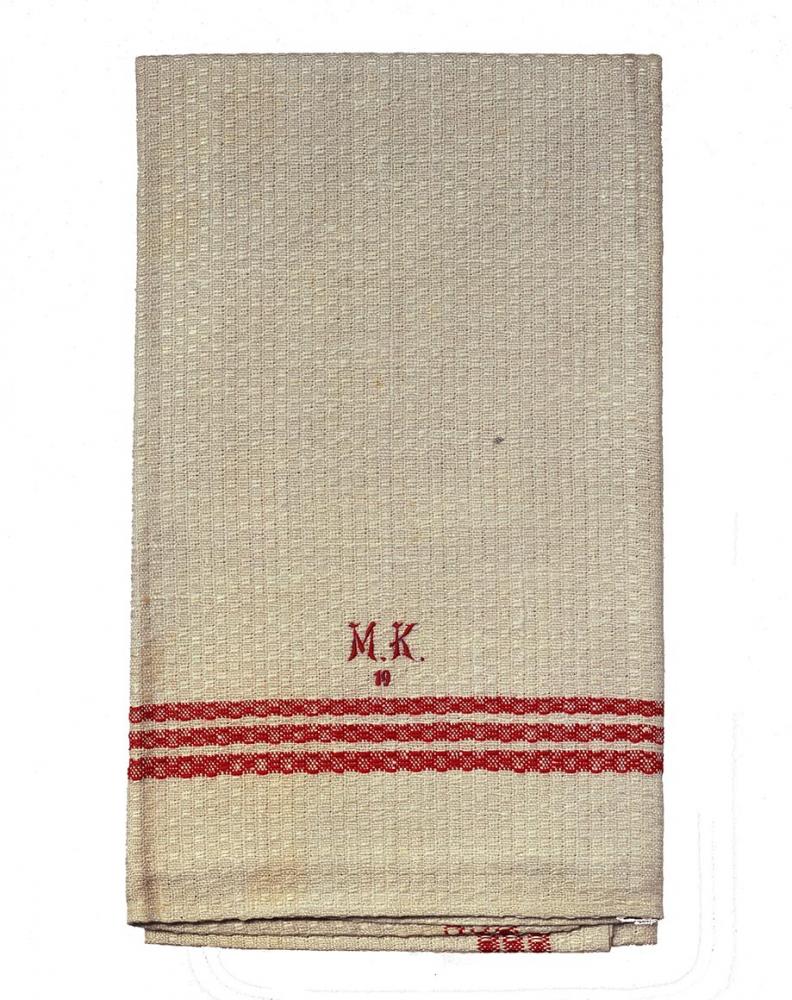

Der 16-jährige Paul Kuttner verließ am 8. Februar 1938 Berlin mit einem Kindertransport Richtung England. Seine Mutter Margarete Kuttner packte ihm dieses Handtuch in den Koffer. Im Februar 1943 wurde sie nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Bis heute hat Paul Kuttner das Handtuch nie benutzt, es ist noch immer so gefaltet, wie an dem Tag, als seine Mutter es ihm in den Koffer legte. Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2000/144/0, Schenkung von Paul Kuttner, Foto: Jens Ziehe.

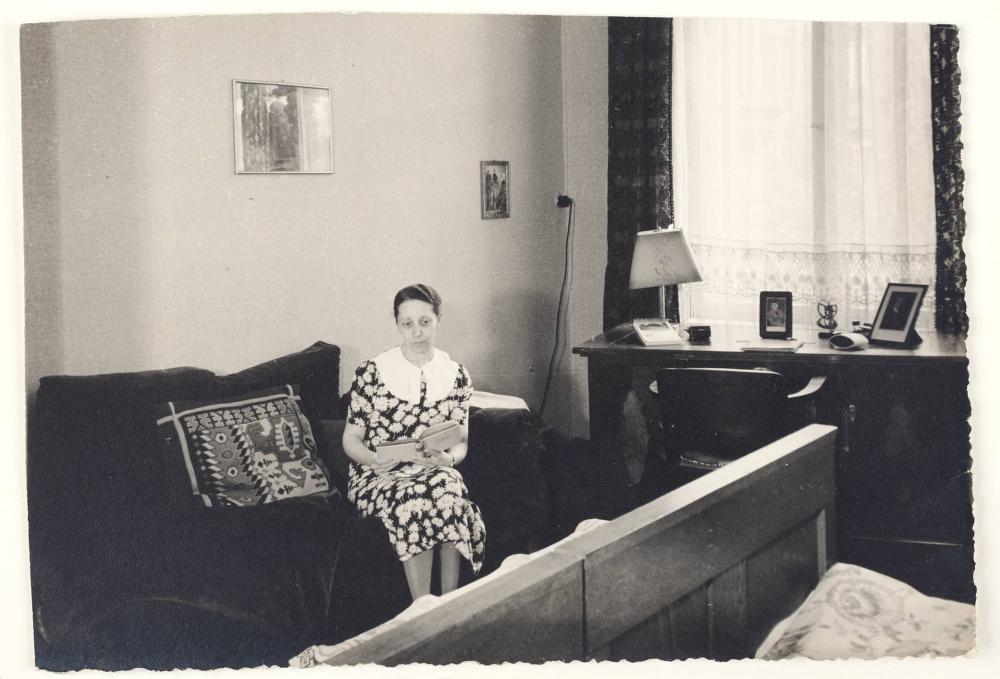

Das Foto zeigt Margarete Kuttner kurz vor ihrer Deportation in ihrer Wohnung in Berlin. Das Handtuch und das Foto seiner Mutter übergab Paul Kuttner zusammen mit anderen Objekten dem Jüdischen Museum Berlin; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2016/185/0, Schenkung von Paul Kuttner, Foto: Jens Ziehe.

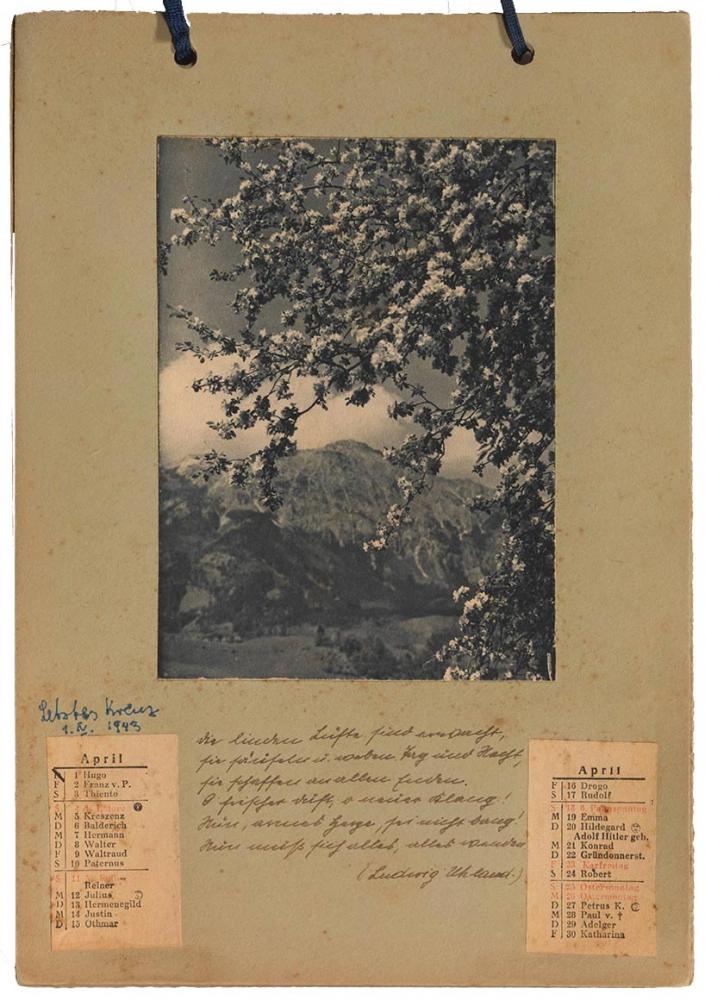

Diesen selbst gebastelten Kalender bekam Clara Grunwald von ihrer Freundin in das Hachschara-Lager Gut Neuendorf geschickt, wo sie seit 1941 als Lehrerin tätig war. Bis zum 1. April 1943 strich Clara Grunwald jeden Tag ab. Am 19. April 1943 wurde sie nach Auschwitz deportiert, wo sie ermordet wurde; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2009/387/0, Foto: Jens Ziehe.

Dieser Handfeger wurde zwischen 1940 und 1942 in der Blindenwerkstatt Otto Weidt hergestellt, in der hauptsächlich blinde und taubstumme Jüdinnen*Juden arbeiteten. Als die Deportationen begannen, verteidigte Otto Weidt seine jüdischen Arbeiter*innen als „kriegsrelevant“. Er bestach Beamte der Gestapo, verschaffte Verfolgten gefälschte Papiere und unterstützte sie mit Lebensmitteln. In einem Hinterraum seiner Werkstatt versteckte er eine vierköpfige Familie. Doch dieser Hilfsversuch scheiterte. Von einem Spitzel verraten, wurden die Untergetauchten festgenommen und nach Auschwitz deportiert; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2001/375/0, Foto: Jens Ziehe.

Die Geschichte dieses Chanukka-Leuchters ist nur teilweise bekannt: Ein Schoa-Überlebender kehrte nach Kriegsende nach Berlin zurück, um seine Eltern zu suchen. In dem Wohnhaus der Familie fand er niemanden. Aber er begegnete einer früheren Nachbarin, die ihm den Leuchter übergab. Sie hatte den Leuchter von seinen Eltern erhalten, bevor sie deportiert worden waren. Der Mann gab den Leuchter wiederum an Saul Loeb weiter. Saul Loeb war 1944 als amerikanischer Soldat nach Europa gekommen, nach Kriegsende kümmerte er sich in Berlin um Holocaust-Überlebende. Seine Tochter schenkte den Leuchter 2001 dem Jüdischen Museum Berlin; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2001/197/2, Schenkung im Gedenken an Saul M. Loeb, Foto: Jens Ziehe.

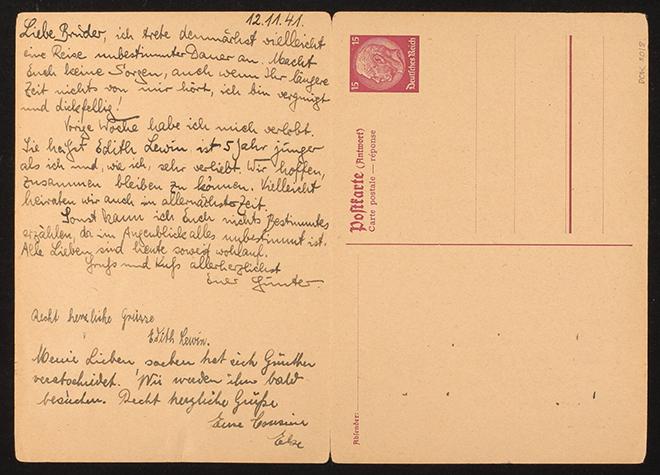

Unter diesen Erinnerungsstücken befinden sich auch Abschiedsbriefe, geschrieben vor der Deportation. Weil sie zensiert wurden, ist manchmal beschönigend von einer Reise oder vom Abfahren die Rede:

„12.11.1941

Liebe Brüder, ich trete demnächst vielleicht eine Reise unbestimmter Dauer an. Macht Euch keine Sorgen, auch wenn Ihr längere Zeit nichts von mir hört, ich bin vergnügt und dickfellig! Vorige Woche habe ich mich verlobt. Sie heißt Edith Lewin, ist 5 Jahr jünger als ich und, wie ich, sehr verliebt. Wir hoffen, zusammen bleiben zu können. Vielleicht heiraten wir auch in allernächster Zeit. Sonst kann ich Euch nichts Bestimmtes erzählen, da im Augenblick alles unbestimmt ist. Alle Lieben sind heute soweit wohlauf. Gruß und Kuß allerherzlichst Euer Günter“

X

X

Postkarte von Günter Behmack an seinen Bruder Rudolf in Schanghai, Berlin 12. Nov 1941; Jüdisches Museum Berlin, Schenkung von Wolfgang Rademacher; Foto: Dominic Strieder

Informationen zur Ausstellung im Überblick

- Wann 13. Sep 2001 bis 14. Mär 2020

- Wo Libeskind-Bau UG, Achsen

Lindenstraße 9–14, 10969 Berlin

Zum Lageplan