Eine Reise durch die Geschichte der Jüdinnen*Juden in Deutschland

Erste Dauerausstellung des JMB 2001–2017

Seit August 2020 hat das Jüdische Museum Berlin eine neue Dauerausstellung. Von 2001 bis 2017 erwartete die Besucher*innen in der Dauerausstellung eine Mischung aus Bildern und Texten, Kunst- und Alltagsgegenständen, Medien und interaktiven Angeboten. Die Ausstellung erzählte von jüdischer Geschichte und Kultur in Deutschland von den Anfängen in der Spätantike bis in die Gegenwart. Auf ihrem Rundgang lernten die Besucher*innen religiöse Traditionen des Judentums kennen, sie begegneten gewöhnlichen und ungewöhnlichen Lebensgeschichten und erfuhren etwas über die spannungsvollen und komplexen „deutsch-jüdischen“ Beziehungen. Dabei war Überraschendes, aber auch Vertrautes zu entdecken.

Ausstellung bereits beendet

Wo

Libeskind-Bau, Dauerausstellung gesamt

Lindenstraße 9–14, 10969 Berlin

Die Dauerausstellung war zwar nicht für die Ewigkeit, aber immerhin auf Dauer angelegt. Trotzdem musste sie sich stetig wandeln. Sie wurde permanent weiterentwickelt, um neue Akzente setzen und aktuelle Fragestellungen aufnehmen zu können. Neue Sammlungsstücke fanden ihren Platz, Themen wurden präziser und anschaulicher präsentiert. Die Anregungen und Kritik unserer Besucher*innen bezogen wir in diese Aktualisierungen mit ein. So bliebt das Museum auch in seiner Dauerausstellung beständig unbeständig – ein lebendiges Haus, das immer wieder Neues und Besonderes zu bieten hat. Nach sechzehn Jahren war dennoch die Zeit gekommen, eine neue Dauerausstellung zu konzipieren.

Einblicke in die alte Dauerausstellung

Besucher*innen gelangen über eine Treppe, die in das Untergeschoss führt, in unsere Dauerausstellung. Unterirdisch werden das barocke Eingangsgebäude aus dem 18. Jahrhundert und der von Daniel Libeskind entworfene Neubau verbunden. Was von außen wie zwei getrennte Gebäude aussieht, hat der Architekt im Inneren der Gebäude zu einem Museumsbau zusammengefügt.

Die Treppe nach unten erscheint vielen dunkel und verwinkelt. Sie führt in einen Bereich, der der Erinnerung an Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung der Jüdinnen*Juden Europas gewidmet ist. Daniel Libeskind sagt über seine Architektur:

„Wichtig ist die Erfahrung, die sie dir vermittelt. Die Deutung ist offen.“

In der Achse des Exils begegneten Sie zuerst einer Vitrine, die sich den restriktiven Mitnahmebestimmungen widmete, die in der NS-Zeit für Flüchtlinge aus Deutschland galten.

Vier Geschichten zeigten, was Emigrant*innen doch noch retten konnten. Margarete Sachs, die Mutter der Dichterin und späteren Nobelpreisträgerin Nelly Sachs, nahm ihren Ehering und den ihres verstorbenen Ehemannes mit. Eheringe gehörten zu den wenigen Schmuckstücken, die ausgeführt werden durften. 1940 flüchteten Margarete und Nelly Sachs mit einer der letzten Passagiermaschinen aus Berlin nach Stockholm.

Zu den Emigrationsgeschichten wurden Fotografien gezeigt, auf denen antisemitische Ortsschilder mit Aufschriften wie „Juden nicht erwünscht“ zu sehen sind. Werner Fritz Fürstenberg, der damals bereits in die Niederlande emigriert war, fotografierte die Schilder 1935 in der westdeutschen Provinz, um die Ausgrenzung von Jüdinnen*Juden aus der deutschen Gesellschaft zu dokumentieren.

Mehr über die frühere Ausstellung in den Achsen, erfahren Sie auf einer eigenen Ausstellungsseite.

Im 2. Obergeschoss der alten Dauerausstellung war der Schabbattisch gedeckt. Hier fanden sich Gegenstände, die für die Begrüßung des Schabbat an jedem Freitag nach Sonnenuntergang zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel einen Kiddusch-Becher. Außerhalb eines Museums enthält er Wein, über den am Freitag- und am Samstagabend der Segen gesprochen wird – der Kiddusch.

In der Vitrine waren auch Geschirr- und Besteckteile ausgestellt. Sie wurden am Schabbat wie auch zu anderen feierlichen Anlässen verwendet und unterstreichen den festtäglichen Charakter des Tages.

Ganz in der Nähe fand sich in der Ausstellung auch ein Automat, an man koschere Gummibärchen ziehen und erfahren konnte, warum es diese überhaupt gibt.

Die Schulbank drücken konnten Besucher*innen in einem als Klassenzimmer eingerichteten Bereich der Dauerausstellung im 1. Obergeschoss. Platznehmend an einer der Schulbänke war zu erfahren, was jüdische Schüler*innen alles lernen oder gelernt haben. Es lagen Fibeln und Mappen aus, in denen z. B. das hebräische Alphabet erklärt wird oder der jüdische Kalender und die Feiertage.

Dabei waren Stimmen von Grundschulkindern der Berliner Heinz-Galinski-Schule aus dem Jahr 2001 zuhören. Sie erzählten, was sie über die jüdische Religion wissen, berichteten über Bräuche und Regeln, verrieten ihr Lieblingsessen und ihre Berufswünsche.

Im Sommer wie im Winter stand ein geschmückter Weihnachtsbaum in der Dauerausstellung. Im Ausstellungsbereich im 2. Obergeschoss, der sich mit Familienleben beschäftigte, erinnerte er daran, dass Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts auch in manchem jüdischen Haushalt ein Weihnachtsbaum dazugehörte.

Der Baum hatte keine religiöse Bedeutung, er war Ausdruck kultureller Annäherung. Weihnachten wurde als ein deutsches Familienfest gefeiert. In der Ausstellung war auch zu erfahren, warum unter dem Baum ausgerechnet ein Bild von Theodor Herzl stand.

Diese Station erzählte Geschichten von der Auswanderung jüdischer Kinder nach 1933 und den Dingen, die sie mitnahmen. Sie stellte die Frage „Was würdest du mitnehmen, wenn du ausreisen müsstest?“

Alice entschied sich für ihr Poesiealbum, um auch im fernen Amerika noch eine Erinnerung an ihre alten Schulfreund*innen zu haben. Für Herbert wurde die Fahrt mit dem Schiff nach Valparaíso in Chile zum „großen Abenteuer“, bei dem sein Kompass nicht fehlen durfte. Die Hoffnung vieler Auswander*innen, den Diskriminierungen zu entfliehen, drückt das Gedicht aus, das Eva von ihrem Vater bekommen hat:

„Die alte Welt hat uns enttäuscht.

Neu soll Dein Leben sein!“

Die Station richtete sich an Kinder, sie war aber bei allen Besucher*innen sehr beliebt.

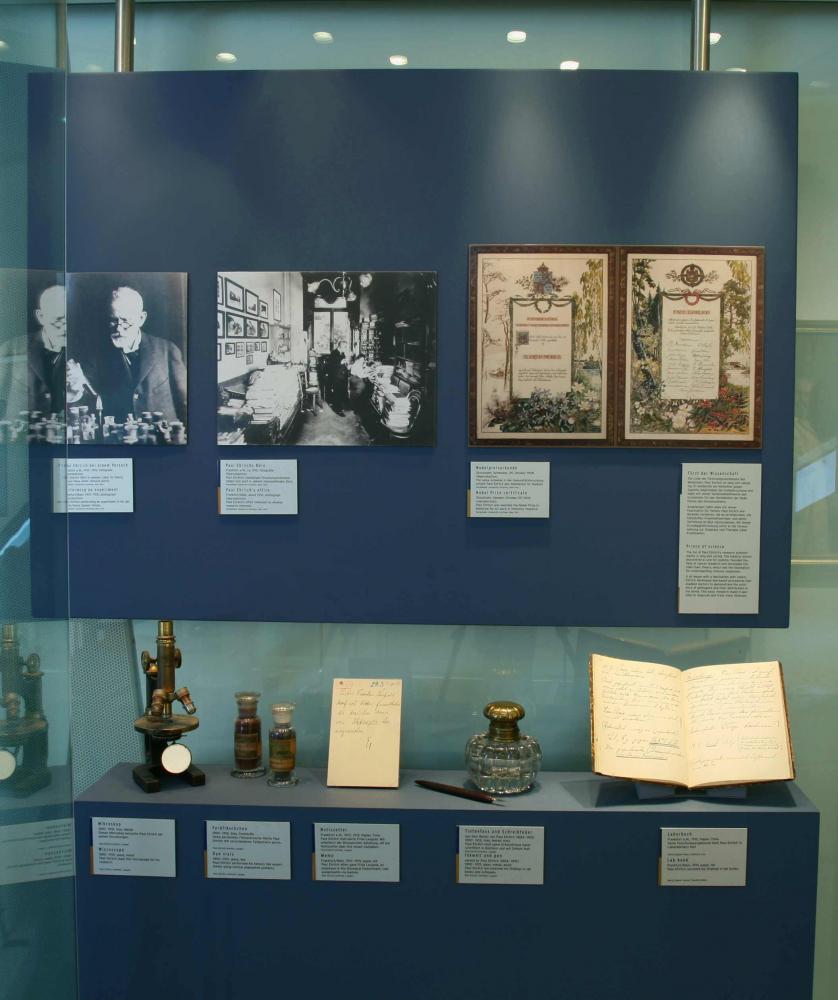

Der Mediziner Paul Ehrlich (1854–1915) wurde im 1. Obergeschoss der Dauerausstellung vorgestellt. Die Liste seiner Forschungsverdienste ist lang und vielseitig: Er entdeckte ein Heilmittel gegen Syphilis, begründete die Krebsforschung und legte den Grundstein für das Verständnis der Reaktionen des Immunsystems. Für seine Erkenntnisse auf dem Gebiet der Immunforschung erhielt er 1908 den Nobelpreis für Medizin.

Die Vitrine zeigte Objekte aus seinem Besitz: sein Mikroskop, seine Schreibfeder mit Tintenfass und seine Notizen. Außerdem Farbfläschchen, mit denen er seine Versuche durchgeführt hat, die es ermöglichten, Krankheitserreger mit Hilfe von Farbstoffen im Blut nachzuweisen. Damit schuf er die Voraussetzung zur Diagnose und Therapie vieler Krankheiten.

Im vorletzten Abschnitt der Dauerausstellung im 1. Obergeschoss wurden Besucher*innen mit der Zwangslage der jüdischen Bürger*innen Deutschlands nach 1933 konfrontiert – insgesamt flüchteten in dieser Zeit 276.000 von ihnen aus Deutschland in über 90 Exilländer auf der ganzen Welt.

Eine Weltkarte aus dem Jahr 1939 lud dazu ein, sich über ein Land der Wahl zu informieren, indem man auf einem interaktiven Tisch die entsprechende Landesfahne anwählte.

Was waren die rechtlichen Auflagen vor Ort? Wie veränderte sich die jeweilige Situation bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs? Und wie viele Jüdinnen*Juden wanderten in die unterschiedlichen Länder aus? Die Weltkarte informierte über die Bedingungen, unter denen jüdische Verfolgte in die verschiedenen Länder emigrieren konnten.

Der letzte Bereich der historischen Dauerausstellung thematisierte am Ende des Rundgangs im 1. Obergeschoss die beiden größten deutschen Prozesse gegen das Personal von Konzentrations- und Vernichtungslagern und ihren Widerhall in Kunst und Medien.

44 Öl-Porträts der Künstlerin Minka Hauschild aus der Sammlung des Museums zeigten Beteiligte des Düsseldorfer Majdanek-Prozesses. Gemalt wurden sie nach Standbildern aus dem Dokumentarfilm Der Prozess von Eberhard Fechner. Auf iPads konnte man beim Betrachten der Gemälde Hintergrundinformationen zu den gezeigten Personen nachschlagen.

„Mein Mann war zwar sehr genau, aber (…) das kann ich mir alles nicht vorstellen“, sagte die Ehefrau des Auschwitz-Täters Wilhelm Boger den NDR-Reportern.

Eine Installation mit historischen Filmbeiträgen zum Frankfurter Auschwitz-Prozess (1963–1965) zeigte, wie das Gerichtsverfahren den Blick auf die NS-Vergangenheit prägte. Die Filmausschnitte zeigten Stimmen aus der Bevölkerung, von Menschen, die einen „Schlussstrich“ unter die Vergangenheit forderten. Aber auch Fritz Bauer und Hannah Arendt waren zu hören und zu sehen. Sie hofften, dass die strafrechtliche Verfolgung der NS-Verbrecher*innen zur öffentlichen Aufklärung über die Vergangenheit führen werde.

In den bunten Vitrinen wurden immer wieder wechselnde Ausstellungen gezeigt, zum Beispiel zu den wichtigsten jüdischen Feiertagen und Speisegesetzen. Manchmal erzählten die Objekte auch ein Stück Geschichte: von der Erfindung der Jeans durch Levi Strauss oder der Schiffsreise des damals zwölfjährigen Fritz Freudenheim, der 1938 aus Deutschland fliehen musste.

Tastboxen mit Gegenständen jüdischen Lebens luden zum Entdecken ein, und mit den Sitzkissen durfte gepuzzelt werden. Wer unsere Sammlung mit einem selbstgemalten Bild verschönern wollte, konnte dies hier tun.

Wer an der Dauerausstellung mitgewirkt hat

Die Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin Zwei Jahrtausende deutsch-jüdische Geschichte wurde wissenschaftlich, organisatorisch und restauratorisch betreut und weiterentwickelt von: Barbara Decker, Gelia Eisert, Daniel Ihde, Maren Krüger, Cilly Kugelmann, Stephan Lohrengel, Androniki Paliompei und Katrin Strube.

Die Ausstellungstechnik wurde betreut und weiterentwickelt von der Firma Leitwerk, Berlin.

| Dauerausstellung | Würth & Winderoll, Seefeld (Gestaltung) |

|---|---|

| „Vor tausend Jahren“ | Die Installation im Ausstellungskapitel „Welt von Aschkenas“ entstand in Kooperation mit der TU Darmstadt, Fachbereich CAD in der Architektur, und Musion, Architectura Virtualis und TU Darmstadt, Fachgebiet Informations- und Kommunikationstechnologie (Überarbeitung 2010: 3D-Modellierung und Film) Whitevoid, Berlin (Überarbeitung 2010: Programmierung und Realisierung der medientechnischen Installation) |

| Digitaler Talmud | Der Digitale Talmud im Ausstellungskapitel „Welt von Aschkenas“ entstand in Zusammenarbeit mit der Universität der Künste, Berlin, und ART + COM, Berlin. |

| „Glaubenssachen“ | Gestaltung des Ausstellungskapitels durch gewerk, Berlin (Gestaltung) buchstabenschubser, Potsdam (Filme). |

| „Hofjuden“ | Duncan McCauley, Berlin (Gestaltung) |

| „Deutsche und Juden zugleich“ | Bertron Schwarz Frey, Berlin (Gestaltung) Zusammenarbeit mit der Universität der Künste, Berlin, und Whitevoid, Berlin (multimedialer Bildband) Whitevoid, Berlin (Hörtisch, Bildband) |

| „Berlin, Berlin“ | Gestaltung der Vitrinenpräsentationen zu Leo Arons, Magnus Hirschfeld, Fritz Haber und Albert Einstein eckedesign, Berlin (Gestaltung) |

| Kinderinsel | gewerk, Berlin (Gestaltung) |

| „Vor Gericht: Auschwitz/Majdanek“ | Holzer Kobler Architekturen GmbH (Gestaltung) Zusammenarbeit mit TheGreenEyl, Berlin (Filminstallation zum Auschwitz-Prozess) |

| „So einfach war das“ | s t e c h e r zeichen und räume, Götzis/Österreich (Gestaltung) |