Odesa als Ort jüdischer Utopien

Interview mit Anna Misyuk, ehemalige Kuratorin des Literaturmuseums Odesa

Der Geist von Odesa entstand vor allem mit dem Hafen; Andris Malygin, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons, leicht beschnitten

Anna Misyuk, ehemalige Kuratorin des Literaturmuseums Odesa (ukrainische Schreibweise), war am 23. Januar 2023 digital zu Gast im Jüdischen Museum Berlin, als Teil des Panels zu Odesa der Veranstaltungsreihe Ukraine im Kontext. Im Interview gibt sie Einblicke in die jüdische Geschichte der Stadt, ihren besonderen Freigeist, berühmte Literaten und die zionistische Bewegung vor Ort. Einen kurzen Ausschnitt aus dem Interview finden Sie auf dieser Seite auch als Video.

Was ist Ihre persönliche Beziehung zu Odesa?

Ich wurde 1953 in Odesa geboren, direkt nach Stalins Tod. Ich hatte also einen glücklichen Start. Ich wuchs in Verbindung zur jüdischen Gemeinde, zur Synagoge, zu den Rabbinern auf. Zusammen mit anderen Schüler*innen hatte ich Unterricht an einer jüdischen Religionsschule, ging ins jüdische Kulturzentrum und so weiter, über 30 Jahre lang.

Ich verbrachte meine Kindheit und Jugend in Odesa und machte meinen Abschluss am Gymnasium. Dann habe ich mich in Estland an der Universität von Tartu eingeschrieben. Das war ein Glücksfall, denn mein Professor Juri Lotmann war ein wahres Genie und eine Koryphäe der Literaturwissenschaft, nicht nur in der Sowjetunion. Er war ein Ausnahmemensch, und seine Ideen über Semiotik und literarische Struktur wurden auf der ganzen Welt rezipiert. Dann kehrte ich nach Odesa zurück, schloss dort mein Studium ab und fing 1979 an, für das Literaturmuseum in Odesa zu arbeiten.

Können Sie uns mehr über das Literaturmuseum Odesa erzählen?

Es war eine ganz neue Institution mit der brandneuen Idee, ein Museum für lokale Kultur, für lokale Literatur zu gründen. Heute gibt es viele Museen für Heimatliteratur, doch Odesa war in dieser Hinsicht ein echter Pionier.

Es war sehr schwierig, den Anspruch Odesas auf ein solches Museum durchzusetzen. Es gab lange Diskussionen mit den sowjetischen Behörden auf verschiedenen Ebenen, aber schließlich wurde das Museum eröffnet, und ich begann dort zusammen mit einer kleinen Gruppe anderer junger Frauen zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion ist Museumsarbeit auch heute noch die Sache von Frauen. Der Gründungsdirektor unseres Museums sagte jedoch: Dies ist ein neues Museum, also möchte ich jüngere Leute einstellen, die noch keine Angst vor den Behörden haben.

Zeigt das Museum auch jüdische Autor*innen?

In Odesa entfalteten sich drei Strömungen jüdischer Literatur. An der Spitze der ersten Strömung stand Ossip Rabinowitsch, ein sehr interessanter und begabter Mann, der Anfang der 1850er-Jahre den Ideen von Moses Mendelssohn anhing. Rabinowitsch ging es darum, das Judentum, das jüdische Leben und die jüdischen Traditionen in Odesa zu reformieren, aber eher im Sinne einer Akkulturation als einer Assimilation. In erster Linie, so sagte er, müssten wir unsere Geschichten erzählen und über unser Leben und unsere Gedanken in einer Sprache sprechen, die für unsere Landsleute anderer ethnischer Gruppen verständlich ist. Er gründete die erste russischsprachige jüdische Zeitung in Odesa und begann, hervorragende Romane in glänzendem Russisch zu schreiben. Zu dieser Strömung jüdischer Literatur in Odesa gehörten ebenfalls Semjon Juschkewitsch, Wladimir Ze'ev Jabotinski, der Symbolist David Aizman und einige andere Schriftsteller*innen, die aber weniger bekannt sind.

Die zweite Strömung jüdischer Literatur in Odesa umfasste die jiddische Literatur, denn Jiddisch wurde in der Bevölkerung Odesas von vielen gesprochen. Einige Größen der jiddischen Kultur und Literatur, wie Scholem Alejchem und Mendele Moicher Sforim, ließen sich in Odesa nieder. Scholem Alejchem entwickelte dort seinen wunderbaren humorvollen Stil. In Odesa gibt es eine besondere Art von Humor, und wie viele andere würde auch ich sagen, dass Odesas Humor und jüdischer Humor Zwillinge sind. Und die dritte Strömung war Literatur in hebräischer Sprache.

Ich mochte die Arbeit am Museum und die Zusammenarbeit mit meinen Kolleg*innen. Es kam allerdings zu einer seltsamen Situation, als wir auch jüdische Autor*innen in unseren Ausstellungen berücksichtigen wollten. Das stellte ein gewaltiges Problem dar.

Natürlich waren viele der berühmten Schriftsteller*innen von Odesa jüdischer Herkunft, doch sie waren als sowjetische Schriftsteller*innen bekannt: Isaak Babel, Eduard Bagrizki, Ilja Ilf und viele andere. Aber bei jüdischen Autor*innen, die in der Tradition jüdischer Literatur standen, war es schwieriger. Beispielsweise konnten wir die Bücher von Ossip Rabinowitsch erst in den 1990er-Jahren – nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion – in die Ausstellung aufnehmen.

Es gelang uns, jiddische Bücher von Scholem Alejchem und Mendele Moicher Sforim in die Ausstellung aufzunehmen, aber dafür mussten wir lange Briefe an das Bezirkskomitee der Kommunistischen Partei schreiben, um es davon zu überzeugen, dass diese Autoren es verdienten, gezeigt zu werden. Das Komitee der Kommunistischen Partei erlaubte es zwar, gestattete den beiden aber nur eine kleine Ausstellungsfläche. Noch heikler war es, als wir Bücher von Immigrant*innen aufnahmen, von Autor*innen, deren Namen in der Sowjetunion verboten waren, aber wir bemühten uns, auch sie sichtbar zu machen.

Wurde es später, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, einfacher?

Ende der 1980er-Jahre nahm Gorbatschow wieder diplomatische Beziehungen zu Israel auf. Zum ersten Mal kam eine Delegation aus Israel in die Sowjetunion. Und sie besuchte Odesa. Es war kurz nach den ersten freien Wahlen in der Sowjetunion, und einige meiner Freund*innen wurden Abgeordnete im Stadtrat. Eine davon rief mich an und sagte: „Weißt du etwas über das Jewish Joint Distribution Committee?“ Ich antwortete: „Ja, das kenne ich.“ Ich war Teil der Dissidentenbewegung gewesen. Mein Mann und ich hatten verbotene Bücher veröffentlicht und verbreitet, also wusste ich, was das Joint war. Ich wusste alles darüber. Sie sagte: „Oh, das ist gut. Und weißt du etwas über Yad Vashem?“ Ich sagte: „Ja, kenne ich“, woraufhin sie meinte: „Du bist vielleicht die einzige Person in Odesa, die weiß, was das ist.“

Sie erzählte mir also, dass Ralph Goldman, der Präsident des Joint und eine lebende Legende, und der Direktor von Yad Vashem in Odesa wären und den Abgeordneten gesagt hätten, sie wollten jüdische Intellektuelle treffen, weil Odssa das Zentrum jüdischer Kultur sei. Meine Freundin hatte bereits Professor*innen, berühmte Maler*innen und Wissenschaftler*innen jüdischer Herkunft angerufen, aber sobald diese die Worte „Israel“ und „Joint“ hörten, brachen sie das Gespräch ab. Sie sagte: „Du bist meine letzte Hoffnung. Vielleicht hast du ja keine Angst.“ Ich erwiderte: „Nein, ich habe keine Angst. Ich bin bereit, ihnen unser Museum und unsere Ausstellung zu zeigen und mit ihnen zu sprechen.“ Die anderen Leute, die meine Freundin angerufen hatte, waren alle älter, gehörten einer anderen Generation an. Daher konnten sie sich noch an die Zeit erinnern, als das „Joint“ und sogar jüdische Namen unterdrückt wurden, zu Beginn der 1950er-Jahre, vor meiner Geburt.

Ich traf also diese Herren, zeigte ihnen das Museum, und ihre Reaktion war: „So ein wunderbares Museum, so interessant, aber wo in Ihrer Ausstellung ist Jabotinski? Wo ist Simon Dubnow? Und wo ist Chaim Nachman Bialik?“

Ich schämte mich. Natürlich kannte ich Jabotinski, Bialik, Dubnow und andere. Aber ich wusste nichts über ihre Zeit in Odesa. Erst in jenem Augenblick begriff ich, in welchem Ausmaß die Sowjetregierung die Geschichte der Jüdinnen*Juden und der jüdischen Kultur unterdrückt hatte. Sie fragten: „Wie können wir Ihnen helfen?“ Ich antwortete: „Schickt uns Bücher.“ Kurz darauf trafen einige Pakete für das Museum ein. Es war ein historischer Moment, die Sowjetunion brach zusammen, und die Sonderbestände der Bibliotheken wurden zugänglich gemacht, sodass wir die Gelegenheit bekamen, zu lesen und uns neues Wissen über die jüdische Kultur in Odesa, über die Geschichte der Jüdinnen*Juden in Odesa anzueignen. Es war Atlantis, Pompei.

Hat sich dadurch der Charakter Ihrer Arbeit am Museum verändert?

Viele Menschen waren neugierig und wollten mehr über dieses Thema wissen, also beschloss ich, mich damit zu beschäftigen. Meine ersten Vorträge in den Vereinigten Staaten hielt ich 1990, unter anderem meinen ersten Vortrag über die Geschichte der Jüdinnen*Juden in Odesa. Danach baten mich viele Tourist*innen und Besucher*innen, ihnen die Stätten der jüdischen Geschichte in Odesa zu zeigen. So konzipierte ich die erste geführte Tour zu den Orten jüdischen Lebens in Odesa. Im Laufe vieler Jahre veröffentlichte ich Artikel und entwickelte einen besonderen Kurs für junge jüdische Fremdenführer*innen. Davor hatte ich nur Vorträge über jüdische Literatur gehalten, aber ich wusste nichts über Orte jüdischen Lebens. Also las ich von morgens bis abends und gab den Kurs. Ich dachte, dass die jungen Leute diese Themen und Fächer studieren und weitergeben würden, und ich zu meinem Fachgebiet an der Universität – russische und ukrainische Literatur – zurückkehren könnte. Aber diese Leute studierten, verteidigten ihre Dissertation und zogen dann in Länder wie Deutschland oder die USA. Auf jeden Fall verließen sie Odesa. Ich hingegen blieb und machte mit meiner Arbeit und meinen Aktivitäten weiter. Erst vor fünf Jahren bin ich in den Ruhestand gegangen und nach Israel gezogen, um bei meiner Tochter und meinen Enkelinnen zu sein.

Filmischer Ausschnitt aus dem Interview mit Anna Misyuk; Jüdisches Museum Berlin, 2023

Was macht den Geist von Odesa aus?

Der Geist von Odesa entstand mit der Stadt, vor allem mit dem Hafen von Odesa. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts, nach hundert Jahren kriegerischer Auseinandersetzungen, siegte das Russische Reich über das Osmanische Reich. Zunächst gründete das Russische Reich andere Hafenstädte wie Sewastopol, Mykolajiw und Cherson als Festungen oder Militärhäfen. Doch irgendwann hatten die Russen nicht mehr die Kraft, einen weiteren Militärhafen zu errichten. Es war in Europa die Zeit nach der Revolution. Die Zeit neuer Ideen und neuer Lebensformen. Deshalb sollte Odesa das Zentrum einer Pufferzone zwischen dem Russischen und dem Osmanischen Reich sein, und in dieser Zone sollten Menschen leben, die das Osmanische Reich nicht mochten. Ganz egal, ob sie die Russ*innen mochten oder nicht, vor allem sollten sie das Osmanische Reich nicht mögen.

Daher forderten die russischen Behörden Menschen aus allen Ecken Europas auf, sich in dieser südukrainischen Steppe am Schwarzen Meer niederzulassen. Die Griech*innen waren die ersten, die eingeladen wurden, weil sie das Osmanische Reich nicht mochten, gefolgt von Bulgar*innen, Serb*innen und vielen deutschen Umsiedler*innen – alle flohen vor den Napoleonischen Kriegen in Europa. (Die Deutschen, die kamen, waren Mennonit*innen und daher Pazifist*innen.) Zu ihnen gesellten sich französische Aristokrat*innen, die vor der Revolution flohen, sowie Italiener*innen und sogar Menschen aus den Vereinigten Staaten, von denen einer, George Sontag, die Leitung des Hafens von Odesa übernahm. Sie alle begannen ein neues Leben im Russischen Reich und erhielten Land im Süden. Es dürfte sehr schwer sein, ein europäisches Land zu finden, das keinen Beitrag zu Odesa geleistet hat.

Natürlich kamen auch viele russische und ukrainische Landwirt*innen an diesen neuen Ort, diesen neuen Hafen. Regiert aber wurde die Stadt von französischen Aristokrat*innen, und als Europäer*innen und Französ*innen begeisterten sie sich für französische Philosophie und begannen, ein neuartiges Leben in der Stadt zu etablieren.

Warum ist Odesa ein zentraler Ort jüdisch-ukrainischer Kultur und jüdischer Utopien?

Obwohl Katharina die Große, die russische Zarin, es Jüdinnen*Juden untersagt hatte, sich in Odesa niederzulassen, umfasste jede Gruppe von Einwander*innen – ob sie nun aus Polen, Deutschland, Griechenland oder Italien kamen – 10 bis 15 Prozent Jüdinnen*Juden.

Wladimir Ze'ev Jabotinski, der Odesa liebte, schrieb in einem seiner Bücher, dass der Gouverneur von Odesa Menschen aus allen Gegenden der Welt eingeladen hatte, zu kommen und diese Stadt um ihres eigenen Glücks willen aufzubauen, für ihr Leben, so wie sie es verstanden. In meinen Augen stimmt das. Es war eine Stadt freier Menschen, eine Stadt voller Menschen, die sich aus freiem Willen entschieden hatten, dort zu leben, eine offene Stadt, offen zum Meer hin, eine Stadt der freien Winde.

Das Zentrum der Stadt war weder das Regierungsgebäude noch eine Kathedrale oder ein Adelspalast. Vielmehr waren es das Theater und die Marktplätze ... Von Anfang an war für alle in Odesa der öffentliche Raum der wichtigste Ort.

Odesa war eine offene Stadt, offen zum Meer hin, eine Stadt der freien Winde; Аліна Семенець, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

X

X

Odesa war eine offene Stadt, offen zum Meer hin, eine Stadt der freien Winde; Аліна Семенець, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Odesa verwaltete sich selbst – was für Städte im Russischen Reich sehr selten war –, ähnlich wie Warschau als Hauptstadt Polens und Riga als Zentrum des Ostseehandels. St. Petersburg wurde im Russischen Reich als Fenster nach Europa gebaut, aber bloß ein Fenster mit der gesamten russischen Bürokratie ... Odesa hingegen wurde das offene Tor zu den anderen Ländern.

Kurz, es war ein Ort mit gewissen Widersprüchen: ein anderer Ort, ein anderer Raum, ein anderer kultureller Geist. Und ab Mitte des 19. Jahrhunderts begannen immer mehr Schriftsteller*innen und sogar Beamt*innen, diesen Geist von Odesa mit jüdischen Menschen und dem jüdischen Geist zu verbinden.

Mitte des 19. Jahrhunderts, als Jüdinnen*Juden 27 Prozent der Bevölkerung ausmachten (im Vergleich zu 10 Prozent zu Beginn des 20. Jahrhunderts), hatten sie wichtige Positionen in der Stadt inne und arbeiteten als Ärzt*innen, Bankiers, Händler*innen, Handwerker*innen und so weiter. Warum wuchs die jüdische Gemeinde in Odesa so schnell? In seinem Buch The Jews of Odessa: A Cultural History, 1794–1881 schreibt der US-amerikanische Historiker Steven Zipperstein, dass die Geschichte der jüdischen Gemeinde von Odesa eher der von San Francisco als der von Kiew ähnelt. Warum? In Odesa gehörten Jüdinnen*Juden zu den ursprünglichen Bewohner*innen. Es war eine Stadt der Einwander*innen und Umsiedler*innen, und Jüdinnen*Juden begannen, zusammen mit anderen, diese Stadt zu errichten und das Leben dieser Stadt zu entwickeln. Es war also ihre Stadt.

Odesa war auch ein wichtiges Zentrum der zionistischen Bewegung. Können Sie uns etwas über die Ideen von Achad Ha'am und Wladimir Jabotinski erzählen?

Gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts gab es in Odesa etwa 130 jüdische Bildungseinrichtungen, die von Grundschulen bis zu verschiedenen Arten von Hochschulen reichten. In dieser Zeit war Odesa nach St. Petersburg und Warschau im Russischen Reich die Stadt mit dem drittbesten Bildungsniveau, und wahrscheinlich waren mehr als 70 Prozent der Schüler*innen und Studierenden jüdisch. Es gab also viele gebildete Menschen, und damit begeisterte Leser*innen. Deshalb kamen Schriftsteller*innen dorthin, weil sie Leser*innen um sich brauchen. Der junge hebräische Dichter Chaim Nachman Bialik war der erste, der mit seiner zionistischen Gesinnung nach Odesa kam, gefolgt von anderen Autor*innen wie Saul Tschernichowski.

1881 kam es im Russischen Reich zu einem umfangreichen Pogrom, von dem Odesa dank der selbst organisierten Verteidigung der jüdischen Gemeinde und ihrer Unterstützer*innen verschont blieb, aber die jüdische Bevölkerung in den Vorstädten hatte zu leiden.

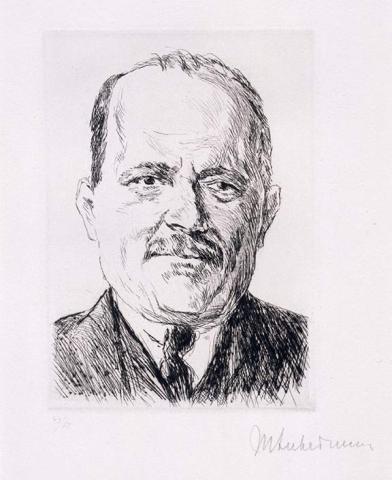

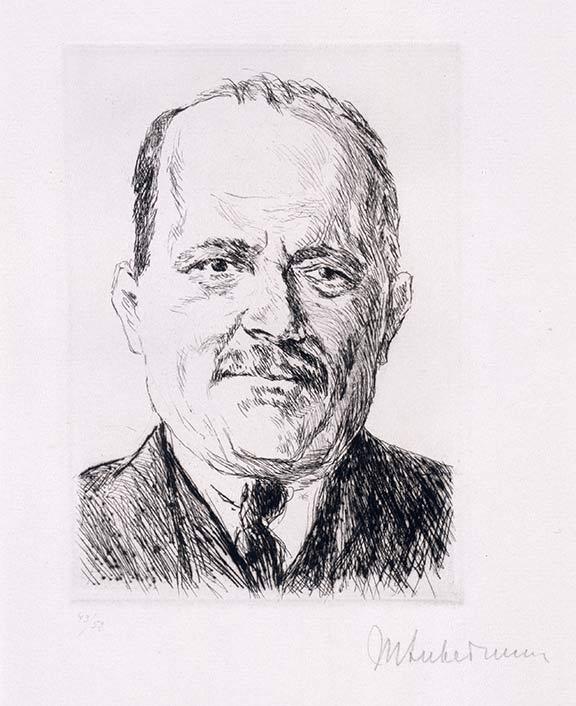

Max Liebermann, Porträt Chajim Nachman Bialik, 1923, Radierung auf Kupfertiefdruckkarton, 44 x 32,9 cm; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. GDR 91/503/0, Foto: Jens Ziehe. Weitere Informationen zu dieser Radierung finden Sie in unseren Online-Sammlungen

X

X

Max Liebermann, Porträt Chajim Nachman Bialik, 1923, Radierung auf Kupfertiefdruckkarton, 44 x 32,9 cm; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. GDR 91/503/0, Foto: Jens Ziehe. Weitere Informationen zu dieser Radierung finden Sie in unseren Online-Sammlungen

Nach dem Pogrom sagte Leon Pinsker, eine der führenden Figuren der Haskala in Odesa, der auch unter seinem jiddischen Namen Leib und seinem russischen Namen Lev bekannt ist: „Nun reicht es.“ Er ging nach Berlin und veröffentlichte dort sein Buch Autoemancipation – und zwar auf Deutsch, weil er meinte, es sei unmöglich, ein Buch in der Sprache der Verfolger*innen zu schreiben. In dem Buch sagte er, dass wir mit unseren eigenen Händen Steine als Fundament von Odesa gelegt haben, aber diese Steine begannen zu schreien: „Geht weg!“ Wir müssten aufhorchen, zuhören und verstehen, was es bedeutet, „wegzugehen“: in das einzige Stück Land zu gehen, das Haschem, Gott, dem jüdischen Volk versprochen hat.

Die Jüdinnen*Juden in Deutschland haben ihn nicht verstanden. Sie waren nicht daran interessiert, nach Eretz Israel zu gehen. Als Pinsker nach Polen kam, stieß er bei den polnischen Jüdinnen*Juden auf mehr Verständnis für seine Ideen, aber schließlich kehrte er nach Odesa zurück und gründete dort die erste zionistische Vereinigung. Natürlich kannte man damals den Begriff „Zionist“ noch nicht. Sie nannten sich selbst Palestinophiles: jene, die Palästina lieben.

Im Gegensatz zu anderen zionistischen Organisationen jener Zeit, beispielsweise der in Charkiw, die unter dem Dach von Tanzclubs, Leseclubs usw. agierten, trug Pinskers Vereinigung einen eindeutigen, offiziellen Namen: Gesellschaft zur Unterstützung jüdischer Bauern und Handwerker in Syrien und Palästina. Sie war vierzig Jahre lang, bis in die 1920er-Jahre, tätig und ermöglichte Tausenden Menschen die Auswanderung nach Eretz Israel. Einmal zeigte ich einer Gruppe israelischer Studierender das Gebäude, in dem die Gesellschaft tagte, und nannte ihnen die Namen einiger ihrer Mitglieder. Sie sagten: „Jetzt verstehen wir, woher die ganzen Straßennamen bei uns kommen!“

1922 löste die neue Sowjetregierung sämtliche zionistische Organisationen auf, verhaftete die Aktivist*innen und verbannte sie nach Kasachstan oder Sibirien. Das war das Ende der zionistischen Bewegung in der Sowjetunion und in Odesa.

Ze'ev (Wladimir) Jabotinsky (1880–1940) mit Mitgliedern des 'Zion-Mule-Korps, 1915; Central Zionist Archives, Jerusalem

Eine Bemerkung noch zum Konflikt zwischen Achad Ha'am und Wladimir Ze'ev Jabotinski: Achad Ha-Am war ein Theoretiker. Es ging ihm um die jüdische Seele, um die Wiederbelebung des Gedankenguts des Judentums, um die jüdische Mentalität. Er sagte, Eretz Israel brauche keine jüdischen Knochen, sondern jüdische Seelen. Im Gegensatz dazu war Jabotinski sehr praktisch orientiert. Er sagte, der Aufenthalt im Russischen Reich sei für die Knochen der Jüdinnen*Juden, für ihre Körper, gefährlich. Vielleicht haben die gebildeten Jüdinnen*Juden Odesas dies nicht rational verstanden, aber sie begriffen, dass Jüdinnen*Juden zu einer Nation unter anderen Nationen werden mussten, da sie sonst verschwinden würden.

Ist heute noch etwas von diesem Geist von Odesa übrig?

Heute haben wir eine andere Situation, denn Odesa hat sich in letzter Zeit stark verändert, und damit auch der Geist von und das Leben in Odesa. Jetzt, vor allem während des Krieges, während dieser feindlichen Übergriffe ... Es ist unmöglich zu glauben, dass dies in unserer Zeit geschieht. Aber viele meiner Freund*innen in Odesa, ob ukrainisch oder russisch, haben das Gefühl, dass, wenn die Synagoge in Betrieb ist, wenn die Rabbiner nach Odesa zurückgekehrt sind, es eine Chance auf Stabilisierung gibt. Denn Odesa ohne Jüdinnen*Juden ist unvorstellbar.

Das Interview führte Mirjam Bitter, Jüdisches Museum Berlin, Januar 2023.

Zitierempfehlung:

Mirjam Bitter (2023), Odesa als Ort jüdischer Utopien. Interview mit Anna Misyuk, ehemalige Kuratorin des Literaturmuseums Odesa .

URL: www.jmberlin.de/node/9877