Die Erschaffung der Welt

Illustrierte Handschriften aus der Braginsky Collection

Die Braginsky Collection ist die größte Privatsammlung hebräischer Handschriften aus verschiedenen Gebieten der westlichen und östlichen Diaspora. Sie vermittelt einen umfassenden Eindruck von der Vielseitigkeit der jüdischen Schriftkunst und war nach Stationen in Amsterdam, New York, Jerusalem und Zürich im Jahr 2014 im Jüdischen Museum Berlin zu sehen.

Die Braginsky Collection

Über mehr als drei Jahrzehnte hinweg hat René Braginsky seine spektakuläre Sammlung hebräischer Handschriften zusammengetragen: Sie umfasst mittelalterliche Schriftstücke, kunstvoll angefertigte Hochzeitsverträge, reich illustrierte Schriftrollen, illuminierte Handschriften und wertvolle Drucke.

Die Sammlung zeichnet sich durch eine besondere Verbindung von Text und Kunst aus, da diese hebräischen Schriften mit einer oft sehr aufwändigen Buchmalerei verziert wurden. Ihr Schwerpunkt liegt auf illustrierten Handschriften, die im 18. Jahrhundert in Mittel- und Nordeuropa entstanden sind. Alle bedeutenden jüdischen Schriftkünstler*innen und Illuminator*innen dieser Epoche, die als ein Höhepunkt jüdischer Handschriftenkunst gilt, sind mit exzellenten Arbeiten in der Sammlung von René Braginsky vertreten.

Die kostbaren Handschriften dieser Privatsammlung zeugen davon, welch große Bedeutung das Judentum dem schriftlichen Festhalten heiliger Texte und biblischer Kommentare beimisst. Während der Verfolgungen über die Jahrhunderte hinweg nahmen viele hebräische Handschriften und Bücher Schaden oder wurden gänzlich vernichtet. Umso kostbarer ist die Sammlung von René Braginsky mit ihren herausragenden Beispielen jüdischer Schriftkunst.

Kalligrafen in der Ausstellung

Die Besucher*innen konnten in der Ausstellung mehrere Kalligrafen bei der Ausübung ihrer Kunst beobachten:

- Der Rabbiner und Tora-Schreiber Reuven Yaacobov arbeitete an fünf Tagen der Woche an einer Tora,

- Murad Kahraman demonstrierte arabische Kalligrafie und Khatkunst,

- Prof. Ding Yuan zeigte chinesische Kalligrafie und chinesische Malerei,

- Lahsen Azougaye führte verschiedene Stile arabischer Kalligrafie vor.

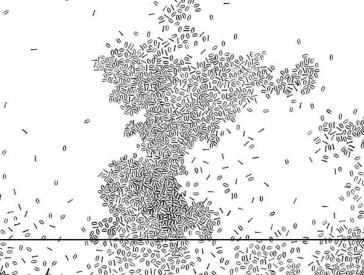

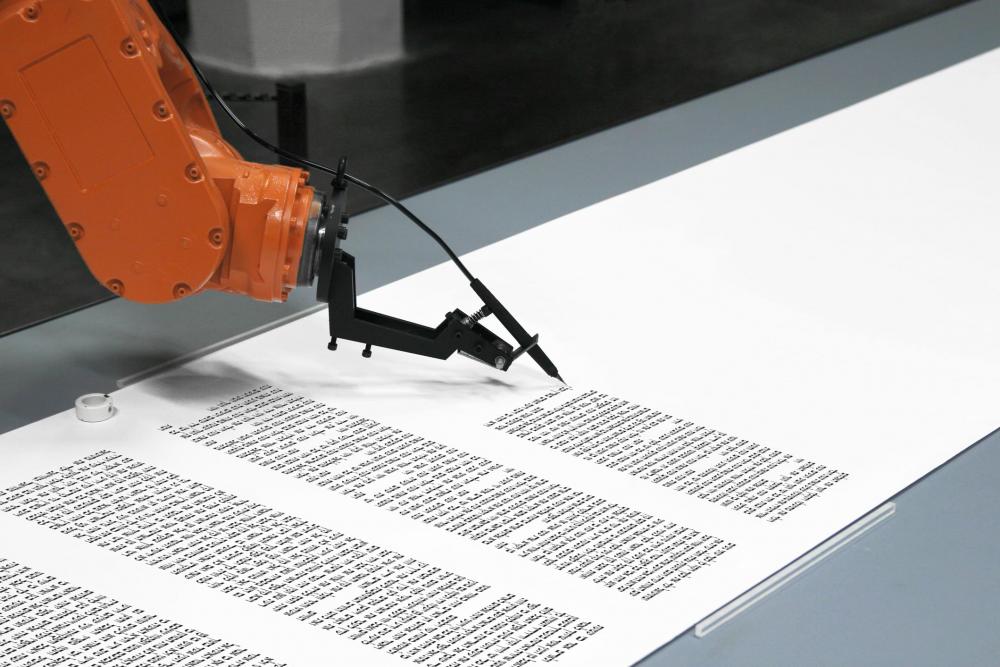

Roboter-Installation bios [torah]

Ergänzend zur Ausstellung präsentierte das Museum von Juli 2014 bis April 2015 die Installation bios [torah] der Künstlergruppe robotlab, die auf die Tätigkeit des Tora-Schreibens verweist. Anders als ausgebildete Tora-Schreiber*innen, die die Heiligkeit der Schrift garantieren, zeigte die Installation ihre industrielle Reproduzierbarkeit.

Objekte und Filmaufnahmen

Installation bios [torah]

Gegen Ende der Ausstellungslaufzeit (und weit über sie hinaus) war ab Sommer 2014 im Jüdischen Museum Berlin die Installation bios [torah] der Künstlergruppe robotlab zu bestaunen. Diese Kunst-Installation bildete einen Kontrapunkt zum (menschlichen) Toraschreiber, dem die Besucher*innen in der Ausstellung beim Schreiben hatten zusehen können, denn hier übernahm ein Industrieroboter das Schreiben einer Tora. Dazu imitierte der Roboter den menschlichen Schreibakt mit Schreibfeder und Tinte und beschriftete in der Geschwindigkeit der menschlichen Handschrift eine rund 80 Meter lange Papierrolle mit insgesamt 304.805 hebräische Buchstaben. Mehr zur Installation bios [torah]

Die Roboter-Installation bios [torah]; robotlab

Mischne Tora (Gesetzeskodex)

Mischne Tora heißt der umfangreiche Gesetzeskodex von Moses Maimonides, des bedeutenden jüdischen Gelehrten, der 1135/38 in Cordoba geboren wurde und 1204 in Kairo/Fustat starb. Sie gilt heute als eines der zentralen und grundlegenden Bücher des Judentums. In der Mischne Tora klassifizierte Maimonides die vorhandenen Gesetze nach ihren Hauptthemen. Dabei zitierte er nicht – wie bis dahin üblich – die verschiedenen Diskussionsstränge der rabbinischen Autoritäten, sondern ordnete den Gesetzeskorpus auf neuartige Weise, was bei seinen Zeitgenoss*innen auf Widerstand stieß.

Die Anmerkungen und Inschriften in dieser Handschrift lassen erkennen, dass das Buch durch viele Hände ging und von bedeutenden aschkenasischen Rabbiner*innen gelesen wurde. Den Einträgen der Besitzer*innen ist darüber hinaus zu entnehmen, dass diese Mischne Tora in weit voneinander entfernte Weltgegenden gelangte, wie das Osmanische Reich, Kurdistan, England und Jerusalem.

Mischne Tora (Gesetzeskodex), 1355, Moses Maimonides, Deutschland, Pergament; Braginsky Collection, Zürich, Foto: Ardon Bar-Hama

Ketubba (Hochzeitsvertrag)

Römische Hochzeitsverträge sind für ihre elegante hebräische Kalligrafie und ihre dekorative Ausgestaltung bekannt. Dargestellt werden biblische Episoden, allegorische Szenen und zarte Mikrografien (auf kleinstem Raum geschriebene Texte).

Bei dem vorliegenden Vertrag gehörten Braut und Bräutigam, Angelica und Menachem, beide zu den Paliano, einer der angesehensten und wohlhabendsten jüdischen Familien Roms. Auf dem äußeren Ring ist zweimal das Familienemblem der Paliano mit Palmzweig, Säule und drei Lilienblüten zu sehen. Im inneren Oval steht der Hochzeitskontrakt in einer Kolumne in gleichmäßiger Quadratschrift. Im äußeren Oval befindet sich eine vollkommen ausgeführte ornamentale Mikrografie, deren Text die Bücher Hoheslied, Kohelet und Ruth in voller Länge wiedergeben.

Ketubba (Hochzeitsvertrag), 26. Mai 1638, Rom (Italien); Braginsky Collection, Zürich, Foto: Ardon Bar-Hama

Megillat Esther (Esther-Rolle)

Diese Esther-Rolle verbindet auf einzigartige Weise westliche und östliche Traditionen. Sie diente dem privaten rituellen Gebrauch der Familie Sassoon in Bagdad, von der 1832 einige Mitglieder nach Bombay zogen. Die Verschmelzung von jüdischen kalligrafischen Traditionen und indischen Gestaltungsformen in dieser Megilla spiegelt die tiefe Verwurzelung dieses Familienzweiges im kulturellen Leben Indiens wieder. Die Figuren, die alle mit Namen gekennzeichnet sind, tragen teils westliche, teils indische Kleidung.

Detail aus Megillat Esther (Esther-Rolle), um 1900, Indien; Braginsky Collection, Zürich, Foto: Ardon Bar-Hama

Informationen zur Ausstellung im Überblick

- Wann 4. Apr bis 3. Aug 2014

- Wo Altbau 1. OG

Lindenstraße 9-14, 10969 Berlin

Zum Lageplan

Medienpartner

Für die freundliche Unterstützung danken wir unseren Medienpartnern: