Geschichte unseres Museums, Teil 2

Kontroversen und Widersprüche

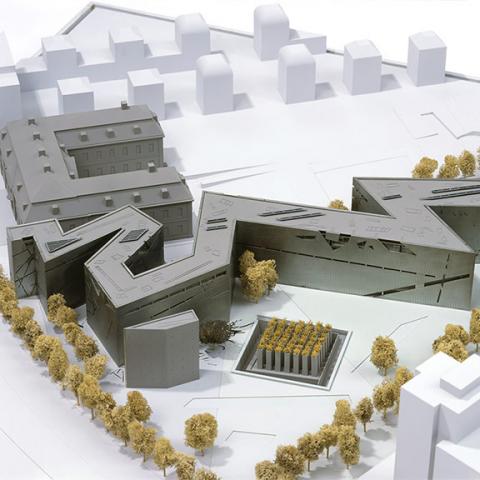

Die in den 1980er-Jahren vereinbarten Konzepte für ein Jüdisches Museum in Berlin enthielten viele vage Formulierungen und Kompromissformeln, vor allem was die organisatorische Eigenständigkeit des Jüdischen Museums im Berlin Museum sowie die konkrete Umsetzung des „integrativen Konzepts“ betraf. Durch die Architektur Daniel Libeskinds hatten sie eine neue Interpretation erfahren.

Im Laufe der 1990er-Jahre spitzten sich die Konflikte zwischen den verschiedenen Parteien immer mehr zu. Verschiedene Faktoren spielten dabei eine Rolle: 1.) die Rezeption des architektonischen Entwurfs, 2.) die Frage, wie die Konzeption umgesetzt und die Räume im Libeskind-Bau genutzt werden sollten sowie 3.) der Zusammenschluss des Berlin Museums mit dem Märkischen Museum im Ost-Teil Berlins zur Stiftung Stadtmuseum.

Daniel Libeskinds Entwurf: Erweiterungsbau des Berlin Museums oder Jüdisches Museum?

Der Berliner Senat beabsichtigte, den Entwurf von Daniel Libeskind zu realisieren und gleichzeitig an dem festgelegten „integrativen Konzept“ festzuhalten, welches das Jüdische Museum als Teil des Berlin Museums vorsah.

Die meisten der 1988/89 für den Wettbewerb eingereichten Architekturentwürfe teilten die zu nutzende Fläche auf und wiesen, wie in der Ausschreibung vorgesehen, etwa ein Drittel dem zukünftigen Jüdischen Museum zu. Daniel Libeskinds Konzept hingegen arbeitete mit der symbolischen Einschreibung der von den NS-Verbrechen ausgelösten Traumata in die Berliner Stadtgeschichte.

Inspiriert durch Walter Benjamins Essay Einbahnstraße, das Gedenkbuch des Bundesarchivs für die Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung in Deutschland 1933–1945, das unsichtbare Beziehungsgeflecht zwischen Jüdinnen*Juden und Deutschen sowie durch den unvollendeten letzten Akt von Arnold Schönbergs Oper Moses und Aron schuf Libeskind mit den „Voids“ Hohlräume, die dem Haus eine besondere Atmosphäre geben. In der missverstandenen Rezeption der Schoa als „jüdischer Geschichte“ wurde der Entwurf Libeskinds denn auch als Symbol für ein „jüdisches“ Museum verstanden.

Zahlreiche Veröffentlichungen aus den frühen 1990er-Jahren bezeichneten den Entwurf bereits verkürzt als „Jüdisches Museum“. Im Kontext der Debatte um das Denkmal für die ermordeten Juden Europas wurde das Gebäude verstärkt als ein Schoa-Mahnmal wahrgenommen.

Helmuth F. Braun, bis 2015 Leiter der Wechselausstellungen, über die Architektur des Libeskind-Baus und welchen Einfluss diese auf die Entstehung des Jüdischen Museums Berlin hatte.

Kompetenzstreit

Zu Beginn der 1990er-Jahre fusionierte der Berliner Senat im Zuge der Wiedervereinigung auch die stadtgeschichtlichen Museen Berlins: Aus dem West-Berliner Berlin Museum, dem Ost-Berliner Märkischen Museum und weiteren Institutionen aus beiden Teilen der Stadt entstand im Juni 1995 die Stiftung Stadtmuseum Berlin. Generaldirektor der Stiftung Stadtmuseum wurde der für Museen zuständige Senatsreferent Reiner Güntzer.

Durch diese Fusion verschob sich auch das Gewicht des Jüdischen Museums im Verhältnis zu den übrigen Sammlungsbereichen. Das Jüdische Museum war nun eine von fünf „Hauptabteilungen“ mit zwei von insgesamt 23 „Abteilungen“ dieses Museumsverbundes. Die ursprüngliche Idee des „integrativen Konzepts“, eines gleichberechtigten Nebeneinanders von jüdischer und Berliner Geschichte, Minderheits- und Mehrheitsperspektive geriet in Schieflage. Die Ausstellungs- und Depoträume des Erweiterungsbaus sollten nun nicht nur Bestände des Berlin Museums, sondern auch Teile der wesentlich umfangreicheren Sammlungen des Märkischen Museums aufnehmen.

Kurz vor der Museumsfusion war im Sommer 1994 der israelische Kunsthistoriker und Kurator Amnon Barzel zum Leiter der „Abteilung Jüdisches Museum“ als Direktor berufen worden. 1995 erläuterte er seine Interpretation des „integrativen Konzepts“. Er vertrat die Auffassung, dass das Jüdische Museum die Geschichte der Mehrheitsgesellschaft aus der Perspektive der jüdischen Minderheit erzählen sollte und nicht umgekehrt, wie bisher vorgesehen.

Damit erhob er den Anspruch, die in der Öffentlichkeit bereits geläufige Deutung des Erweiterungsbaus als Jüdisches Museum ernst zu nehmen. Als Konsequenz daraus müsse die Nutzung des Gebäudes, die Konzeption der Ausstellung und der administrative Status des Museums neu überdacht werden. Eine öffentliche Diskussion der von Barzel formulierten Kritik am „Integrationsgedanken“ war von der Kulturverwaltung jedoch nicht gewollt.

Reiner Güntzer und die Berliner Kulturverwaltung hielten daran fest, die jüdische Sammlung lediglich im Untergeschoss des neuen Gebäudes unterzubringen, während die Räume der Obergeschosse den Abteilungen Mode und Theater sowie der stadtgeschichtlichen Ausstellung vorbehalten wurden. Letztere sollte auch einen Teil „Juden in der Gesellschaft“ enthalten, über den keine konzeptionelle Einigung erzielt werden konnte.

Amnon Barzel hingegen forderte, inzwischen auch unterstützt von der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, nicht nur die kulturelle, sondern auch die finanzielle und administrative Eigenständigkeit des Jüdischen Museums.

Der Konflikt mündete im Sommer 1997 darin, dass Amnon Barzel gekündigt wurde. Dieses Vorgehen sorgte international für Aufsehen und wurde auch von der Jüdischen Gemeinde heftig kritisiert.

Unvereinbare Sammlungskonzepte

Im November 1992 präsentierte das Märkische Museum eine Auswahl seiner Objekte zur jüdischen Geschichte in den Räumen des Jüdischen Museums im Martin-Gropius-Bau. Diese wurden als Ergänzung der Bestände der „Jüdischen Abteilung“ im Berlin Museum verstanden.

Doch die 1874 als „Märkisches Provinzialmuseum“ gegründete Sammlung enthielt nicht nur Ankäufe und Stiftungen jüdischer Bürger aus der Zeit vor 1933, sondern auch Erwerbungen, die während der NS-Zeit und unter Zwang gemacht worden waren. Dazu zählte beispielsweise das sogenannte „Judensilber“.

Die Reste dieses Bestandes und die Umstände seiner Erwerbung wurden 1992 in der Ausstellung Die andere Hälfte präsentiert: Als Jüdinnen*Juden 1939 im Rahmen der NS-Raubpolitik gezwungen wurden, ihre Silberbestände bei den Städtischen Pfandleihen abzuliefern, erwarb der damalige Direktor des Märkischen Museums, Walter Stengel, daraus Objekte zum Materialpreis, der den Wert der Gegenstände bei weitem unterschritt.

Die geplante Zusammenlegung der Sammlungsbestände aus dem Berlin Museum und dem Märkischen Museum hatte zur Folge, dass sich die „Jüdische Abteilung“ fortan in der prekären Lage befand, einem Museum zugeordnet zu sein, das am NS-Kunstraub beteiligt gewesen war und in dessen Beständen enteignetes jüdisches Kulturgut bewahrt wurde.

Die „Jüdische Abteilung“ hingegen hatte Stiftungen und Leihgaben häufig nur mit dem ausdrücklichen Hinweis erhalten, dass das Berlin Museum erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden war. Diese Ethik und Legitimität des Sammelns schien durch die Fusion mit dem Märkischen Museum in Frage gestellt.

Inka Bertz, Leiterin unserer Sammlungen, über Aufbau und Konzept der Sammlungen des Jüdischen Museums Berlin vor seiner Eröffnung sowie das Paradox, dass gerade die Idee eines integrierten jüdischen Museums die jüdische Geschichte auf Religionsgeschichte reduziert.

Weiter zum nächsten Kapitel der Museumsgeschichte „Politische Entscheidungen“

Zitierempfehlung:

Jüdisches Museum Berlin (2020), Geschichte unseres Museums, Teil 2. Kontroversen und Widersprüche.

URL: www.jmberlin.de/node/2011

Museumsgeschichte: Ideen, Debatten, Entscheidungen, Eröffnung (4)

X

X