Was passiert, wenn viele gemeinsam eine Ausstellung machen?

Über Entstehungsprozess und Schwerpunkte der Ausstellung A wie jüdisch

Léontine Meijer-van Mensch, Miriam Goldmann, Christiane Lindner und Fabian Schnedler

Die Ausstellung A wie Jüdisch. In 22 Buchstaben durch die Gegenwart entstand unter Beteiligung vieler. Denn um die Vielfalt jüdischer Identitäten und Lebensrealitäten in Deutschland zu zeigen, müssen diejenigen zu Wort kommen, die die Gegenwart ausmachen.

Was passiert, wenn die Programmdirektorin, Ausstellungskurator*innen, Kolleg*innen aus der Bildungsabteilung und das Künstler*innenkollektiv SIDEviews gemeinsam über eine Ausstellung nachdenken? Das Resultat, A wie Jüdisch. In 22 Buchstaben durch die Gegenwart, ist ab November 2018 in der Eric F. Ross Galerie des Jüdischen Museums Berlin zu erleben.

Der Weg zur fertigen Ausstellung war nicht immer einfach. Unterwegs ist einiges passiert. Es drohte mal eine Revolte, und ab und zu war unsere Arbeit vielleicht sogar ein wenig revolutionär, schließlich versuchten wir die klassische Rollenverteilung im Museum zu erweitern. Mehrstimmigkeit und das Ausprobieren neuer Methoden ist nicht immer einfach, gerade in einem großen Museum. Gefordert sind Offenheit, Toleranz und die Bereitschaft sich auf andere methodische Werkzeugkisten einzulassen. Das ist anstrengend, gehört zum modernen Museumsverständnis aber dazu.

Uns allen war wichtig, die Bildungsperspektive von Anfang an in den kuratorischen Prozess einzubeziehen; die Ausstellung sollte nicht ausschließlich, aber auch für ein jüngeres Publikum interessant sein. Um dieses Ziel zu erreichen, ist Beteiligung eine gute und erprobte museologische Methode, wie Beispiele aus Stadtmuseen und ethnologischen Museen zeigen.

Schon im April 2017 war aus einem Kooperationsprojekt mit SIDEviews die Idee entstanden, eine Ausstellung unter Beteiligung von Jugendlichen zu entwickeln. Schüler*innen der Refik-Veseli-Schule in Berlin-Kreuzberg hatten für das Projekt „VOIDS. MuseumVerLernen“ das Jüdische Museum Berlin erforscht und Vorschläge gemacht, wie ein Museum für Jugendliche attraktiv und relevant sein kann. Ihre Ideen und Reflexionen flossen in unsere Ausstellung ein und sind als künstlerischer Videokommentar zu sehen.

„Wer spricht hier eigentlich über wen?“ Diese Frage ist besonders relevant, wenn eine Ausstellung die Gegenwart zum Thema hat; schnell läuft man Gefahr Stereotype zu wiederholen oder einseitige Perspektiven darzustellen. Neben Stimmen der Museumsmitarbeiter*innen und den Kommentaren der Jugendlichen kommen daher vor allem auch diejenigen Menschen zu Wort, die die jüdische Gegenwart ausmachen.

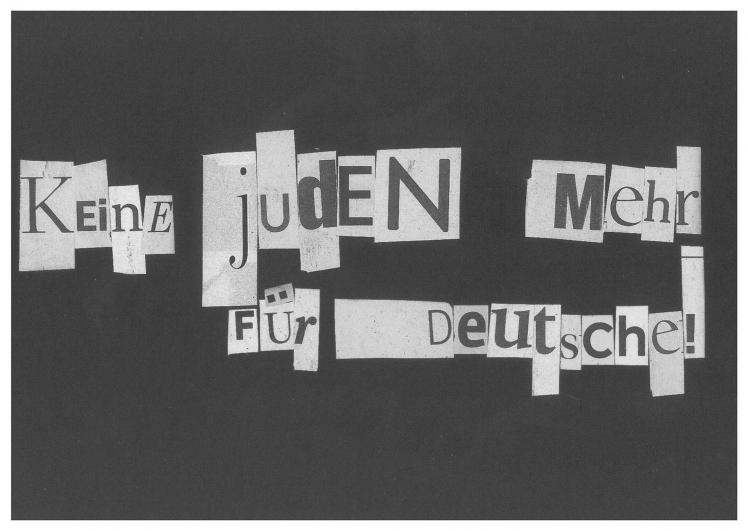

Postkarte zum Festival „Desintegration. Ein Kongress zeitgenössischer jüdischer Positionen“ im Studio Я des Maxim Gorki Theaters im Mai 2016; Idee Max Czollek, Sasha Marianna; Design: Deniz Keskin

Dazu gehören die jungen Israelis, die ihre Heimat aus den unterschiedlichsten Gründen verlassen und besonders in Berlin ein neues Leben aufbauen, ebenso wie die Familien der Kontingentflüchtlinge aus der Sowjetunion, die vor allem in den 1990er Jahren zu einem radikalen Wandel der jüdischen Gemeinden in Deutschland beitrugen. Dazu gehören aber auch künstlerische Positionen, wie die der Initiative „Desintegration“ am Maxim Gorki Theater, in der junge Jüdinnen und Juden versuchen, ihr Verhältnis zu Deutschland neu zu definieren. Sie lehnen es ab, sich ausschließlich zwischen den Schlagworten Schoa, Antisemitismus und Israel verorten zu lassen. Ihre Statements provozieren und zwingen auch Nichtjüdinnen und -juden zur Reflexion ihrer eingefahrenen Vorstellungen.

A wie Jüdisch zeigt die Vielfalt jüdischer Identitäten und Lebensrealitäten in Deutschland. In der Ausstellung lenken die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets den Fokus auf gegenwärtige jüdische Positionen. 22 Schlaglichter beschreiben den Alltag, wie er von säkularen oder religiösen, alteingesessenen oder gerade in Deutschland angekommenen Jüdinnen und Juden gelebt wird: von Musik zu Erinnerungskultur, über Traditionen, Sprachenreichtum und Jugendkultur bis hin zu künstlerischen Interventionen. Ziel ist es, jüdisches Leben ab der Jahrtausendwende abzubilden: 18 Jahre gelebte Gegenwart in all ihrer Vielfalt und ihren Widersprüchen.

Die Ausstellung wird während ihrer Laufzeit auch zur Bühne, zu einem performativen Raum für die beteiligten Jugendlichen – und zu einem Raum, in dem die jüdische Gegenwart in Deutschland im Rahmen unseres Begleitprogramms verhandelt wird.

A wie Jüdisch bietet Vielstimmigkeit, Denkanstöße, Freude, ein wenig Ironie und vielleicht ab und zu etwas Nachdenklichkeit. Und die Jugendlichen? Die wünschten sich vor allem eine Chill-Ecke mit Sofa, die Raum für ihre Fragen bietet, einen offenen Ort zum Reden und Diskutieren. Vielleicht ist das für ein Museum schon eine Revolution?

Der Beitrag erschien 2018 in der gedruckten Ausgabe des JMB Journals 19.

Zitierempfehlung:

Léontine Meijer-van Mensch, Miriam Goldmann, Christiane Lindner, Fabian Schnedler (2018), Was passiert, wenn viele gemeinsam eine Ausstellung machen?. Über Entstehungsprozess und Schwerpunkte der Ausstellung A wie jüdisch.

URL: www.jmberlin.de/node/5921

X

X