Glückliche Zufälle

Interview mit Hetty Berg zu ihrem Amtsantritt als Museumsdirektorin

Hetty Berg ist seit dem 1. April 2020 neue Museumsdirektorin; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Yves Sucksdorff

Hetty Berg, geboren 1961 in Den Haag, studierte Theaterwissenschaften in Amsterdam und Management in Utrecht. Zunächst Kuratorin und Kulturhistorikerin am Jüdischen Historischen Museum in Amsterdam wurde sie 2002 zu dessen Museums-Managerin und Chefkuratorin. 2012 expandierte das Museum und wurde zum Jüdischen Kulturviertel in Amsterdam. Im November 2019 einstimmig vom Stiftungsrat des Jüdischen Museums Berlin als neue Direktorin berufen, übernahm Hetty Berg am 1. April die Leitung des Hauses. Wir haben ihr einige Fragen zu ihren Plänen für das Jüdische Museum Berlin gestellt.

Frau Berg, zu Ihrem Amtsbeginn treffen Sie auf besondere Umstände: Die Stadt steht wegen der Corona-Pandemie still. Wie war Ihre Ankunft in Berlin?

Wir sind mit dem Auto aus Amsterdam nach Berlin gefahren. Das allein war schon sehr ungewohnt – denn die Autobahn war fast leer! Das Museum ist geschlossen, viele Mitarbeiter*innen arbeiteten von zu Hause aus. Aber ich habe gleich am ersten Tag mit über 100 Kolleginnen und Kollegen per Videokonferenz gesprochen und viele Fragen beantwortet. Ich hatte mir meinen Arbeitsbeginn natürlich anders vorgestellt. Es ist dennoch in jedem Fall gut, vor Ort zu sein.

Wie gestalten sich Ihre ersten Tage im Jüdischen Museum Berlin?

Ich nutze diese Zeit trotz der speziellen Situation, um das Museum und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen. Um die Perspektive und die Herausforderungen der Bereiche zu erfahren, haben wir digitale Treffen. Für die plötzliche Schließzeit entwickeln wir alternative Online-Angebote. Aber das wichtigste ist, dass wir zusammen Lösungen finden, wie wir während der Corona-Krise am besten miteinander arbeiten, obwohl der direkte, schnelle Austausch miteinander fehlt.

Sie sind in den Niederlanden geboren und haben einen Großteil Ihres Lebens in Amsterdam verbracht. Was verbinden Sie mit Berlin?

Wenn ich darüber nachdenke, hatten alle meine Berlinreisen mit jüdischer Kultur und Geschichte zu tun. Zum ersten Mal war ich im Sommer nach dem Fall der Mauer in Berlin; etwas längere Zeit verbrachte ich hier anlässlich der Ausstellung Jüdische Lebenswelten 1992. Zehn Jahre später, als wir die Neueröffnung des Joods Historisch Museum (JHM) in Amsterdam vorbereiteten, unternahmen wir eine Studienreise zu allen jüdischen Orten und Gedenkstätten in Berlin. Ich erinnere mich an einen großartigen Besuch im neu eröffneten, eindrucksvollen Jüdischen Museum Berlin (JMB), wo wir uns mit den damaligen Museums-Managern Ken Gorbey und Nigel Cox austauschten. Und natürlich kam ich wieder nach Berlin, als am JMB die Ausstellung Helden, Freaks und Superrabbis. Die jüdische Farbe des Comics eröffnet wurde, denn ich hatte die ursprüngliche Ausstellung mitkuratiert.

Trotz dieser Reisen habe ich Berlin erst vor relativ kurzer Zeit besser kennengelernt. 2016/17, als mein Partner, der Fotograf Frédéric Brenner, Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin war, lebte ich sieben Monate hier und hatte viele interessante Begegnungen. Ich war mit einem Forschungsprojekt befasst, bei dem ich die Dauerausstellungen am JHM in Amsterdam, am JMB sowie am Centrum Judaicum – Stiftung Neue Synagoge Berlin miteinander verglich und mir die Erneuerungsprozesse anschaute, die an diesen Museen in Gang waren.

Warum sind Sie Kuratorin – oder: „Museumsfrau“ – geworden?

Als Studentin der Theaterwissenschaften musste ich Archivforschung betreiben. Das tat ich damals am JHM. Der dortige Kurator Joel Cahen verhalf mir 1986 dort zu einem Praktikumsplatz. Als das JHM seinen Umzug in den Komplex der Aschkenasischen Synagoge vorbereitete, wo es seit 1987 untergebracht ist, forschte ich in zahlreichen Archiven überall in den Niederlanden nach Dokumenten und Fotos, die für die Dauerausstellung in Betracht kämen. Danach wurde ich Assistenzkuratorin. Und seitdem habe ich immer am JHM gearbeitet, bis vor Kurzem. Ich war in allen Bereichen der Museumsarbeit tätig, habe Dauer- und Wechselausstellungen mitgestaltet und leitete die Erneuerung des JHM in den frühen 2000ern. So blieb ich am Ende über 30 Jahre am Haus und wurde Chefkuratorin des ganzen Jüdischen Kulturviertels. Ich hatte nicht geplant, in der Museumswelt Karriere zu machen – es ergab sich so, einer dieser glücklichen Zufälle.

Sie blicken ohne Frage auf langjährige Erfahrung im Museumsbetrieb zurück – gibt es dennoch Neues, auf das Sie gespannt sind?

Ja, für ein Jüdisches Museum in Deutschland zu arbeiten, ist etwas ganz anderes, als für ein Jüdisches Museum in Amsterdam – der historische und gesellschaftliche Kontext unterscheidet sich doch sehr. Das ist für mich emotional ein großer Schritt, und auch das bedeutet für mich der Wechsel nach Berlin. Durch meine wissenschaftliche Arbeit war ich allerdings schon länger mit dem JMB verbunden, und da ich seit so vielen Jahren im Museumsbereich tätig bin, kannte ich auch einige Kolleginnen und Kollegen hier bereits. Ich bin sehr froh über diese Beziehungen und ebenso über die neuen, die ich nun aufbaue! Sie haben mir den Anfang in Berlin leicht gemacht. Ich freue mich vor allem, das, was ich bisher gemacht habe, aber auch viele neue Ideen hier einbringen zu können – in einem viel größeren Museum, das auch symbolisch eine wichtige internationale Bedeutung hat.

Sie waren viele Jahre Chefkuratorin des Jüdischen Kulturviertels in Amsterdam. Auch das JMB erstreckt sich über mehrere Gebäude und Orte. Sehen Sie Gemeinsamkeiten?

Die Schönheit des Jüdischen Kulturviertels in Amsterdam liegt darin, dass es in fünf verschiedenen Gebäuden eine Vielzahl von Aspekten der niederländisch-jüdischen Geschichte und Kultur zusammenführt. Neben dem JHM gibt es zwei dem Gedenken an den Holocaust gewidmete Stätten, die Hollandsche Schouwburg und das Nationale Holocaust-Museum; dann die Portugiesische Synagoge, die zugleich aktive Synagoge und Bibliothek ist, und schließlich das JHM Kindermuseum. Diese Vielfalt an Orten und Inhalten zieht Besucherinnen und Besucher mit ganz unterschiedlichen Interessen an.

Und das Gleiche gilt für das JMB: Es ist ein kultureller Knotenpunkt mit ganz verschiedenen Häusern und Räumen, darunter die Museumsgebäude selbst mit den diversen Ausstellungen, die Akademie, die zukünftige Kinderwelt ANOHA, sowie die Bibliothek und die Gärten. Die Veranstaltungen an diesen unterschiedlichen Orten richten sich jeweils an ein anderes Publikum. Dennoch müssen sie auch insgesamt stimmig sein! Die Organisation ist also recht komplex, doch darin liegt eine wundervolle Chance, einander ergänzende Bereiche zu etablieren.

Die Herausforderung für das JMB besteht darin, dass seine verschiedenen Teile gemeinsam am Auftrag der Stiftung arbeiten müssen und nicht in Konkurrenz miteinander treten dürfen. Der gemeinsame Fokus muss immer auf dem Auftrag der Stiftung liegen: jüdisches Leben in Berlin und Deutschland zu erforschen und darzustellen sowie einen Ort der Begegnung zu schaffen. In den verschiedenen Bereichen und Gebäuden arbeiten viele Menschen, doch sie müssen immer auch die Institution als ganze im Blick haben. Es ist wichtig, bei der Verteilung von Aufmerksamkeit und Ressourcen eine gute Balance zu finden.

Die Amsterdamer jüdischen Gemeinden sind sehr divers – was für Besonderheiten gibt es dort? Bestehen Ähnlichkeiten zu Berlin?

Die jüdischen Gemeinden Amsterdams sind weitgehend eine Fortsetzung der jüdischen Gemeinden, die es dort vor dem Krieg gab: die aschkenasische und die portugiesisch-jüdische Gemeinde sowie die liberale Gemeinde, die in den dreißiger Jahren von Berliner Juden gegründet wurde. Jüngere Entwicklungen, wie Beit Hachidusch, das Haus der Erneuerung, gehen auf die Initiative von Menschen zurück, die noch ein anderes Angebot suchen. Zudem gibt es in Amsterdam auch viele Israelis. Eine alternative Szene hat sich entwickelt, in der zum Beispiel junge Leute einmal im Monat ihren eigenen Minjan organisieren – oder das Oy Vey, einen inklusiven Treffpunkt, um heutige jüdische Kultur zu erleben. All das spielt sich aber in sehr kleinem Maßstab ab.

Während meines Berlin-Aufenthalts 2016/17 nahm ich an Gottesdiensten in Synagogen verschiedener Ausrichtung teil. Ich war begeistert von der Vielfalt, in der sich jüdische Religion und Kultur hier zeigen – zum Teil in ganz unerwarteter Kulisse! Das Jüdische in Berlin ist im Wandel, sehr dynamisch, und eine neue Generation tritt hervor, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und einer Menge Ideen. Es wird viel darüber nachgedacht, was es heißt, hier jüdisch zu sein – sei es privat unter Freunden oder öffentlich. Das ist einzigartig und hat natürlich viel mit Deutschlands Geschichte und Kultur zu tun. Das JMB kann einen positiven Beitrag zu dieser faszinierenden und vielschichtigen Entwicklung des jüdischen Lebens in Berlin leisten, die Berlin immer stärker zu einem Zentrum für Jüdinnen und Juden in Europa macht.

Das Jüdische Museum Berlin in der südlichen Friedrichstadt in Berlin-Kreuzberg; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe

Das JMB befindet sich mitten in einem Kiez, der stark im Wandel ist und enge Nachbarschaften von verschiedenen Kulturen und Religionen erfordert. Welche Chancen können sich dadurch ergeben?

Das JMB hat eine beeindruckende Anzahl internationaler Besucher, und das ist natürlich großartig. Aber ein Ziel muss es sein, auch das deutsche Publikum, die Berlinerinnen und Berliner zu erreichen – und das heißt auch die Leute aus diesem Kiez. Ich denke, dass die Kinderwelt ANOHA eine wichtige Rolle spielen wird, wenn es darum geht, diese Gruppen, also Berliner Familien aus der unmittelbaren Nachbarschaft, aber auch aus anderen Stadtteilen, zu erreichen. ANOHA wird viele Schülerinnen und Schüler verschiedener Herkunft empfangen, Kinder, die vielleicht noch nie ein Jüdisches Museum besucht haben – oder vielleicht überhaupt noch nie ein Museum. Im besten Fall kommen sie mit ihren Familien zurück, so dass auch die Erwachsenen das Museum kennenlernen oder eine Ausstellung besuchen wollen. Inmitten der wachsenden Spannungen zwischen den vielfältigen Kulturen, die in einem Bezirk wie Kreuzberg zusammen leben, kann das Museum ein Ort der Begegnung, des Austauschs, des Zuhörens und gegenseitigen Verstehens sein.

In den letzten Jahren werden häufiger diskursive und partizipatorische Ideen für Museen diskutiert und auch umgesetzt. Was halten Sie von solchen Ansätzen, und wo sehen Sie weitere Möglichkeiten?

Museen haben eine doppelte Aufgabe: einerseits, ihre Sammlungen zu pflegen, und anderseits, diese Sammlungen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Da Gesellschaft und Publikum sich ständig wandeln, müssen Museen ihre Strategien, wie sie mit den Besucherinnen und Besuchern in Kontakt treten, immer wieder anpassen. Ein Museum kann heute nicht in derselben Weise an sein Publikum herantreten wie in den 1980er-Jahren, nicht einmal wie in den 2000er-Jahren. Deshalb finde ich es wichtig, dass wir all diese Arten, mit dem Publikum zu interagieren, erkunden – aber ohne die Prämisse, alles müsse immer partizipatorisch sein.

Einer der bedeutsamsten Ansätze der letzten Jahre scheint mir, dass Museen verschiedene Blickwinkel kombinieren, dass Ausstellungen also multiperspektivisch sein können: Den Besucherinnen und Besuchern wird nicht ein einziges, vermeintlich maßgebliches Narrativ vorgesetzt, sondern sie begegnen verschiedenen Stimmen, Standpunkten und Meinungen.

Viele Museen bemühen sich, ihre Sammlungen online zugänglich zu machen, bieten Apps für den Museumsrundgang an, Online-Ausstellungen oder die Möglichkeit der öffentlichen Partizipation im Netz. Welche Vorteile hat die Digitalisierung für Museen?

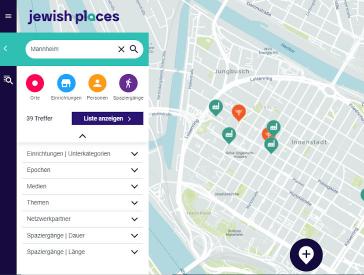

Die Digitalisierung bildet eine treibende Kraft beim Wandel des Umgangs mit Kulturerbe. Das Digitale ist ein wesentliches Instrument, um neue Besucherinnen und Besucher zu erreichen, und das JMB ist eine Institution mit viel digitaler Erfahrung. Ein großartiges Beispiel dafür bietet die Internet-Plattform Jewish Places: Dort zeigt sich, wie die digitale Welt den Austausch mit dem Publikum verändert. Nutzerinnen und Nutzer nehmen eine aktive Rolle ein, sie können beitragen, was sie wissen, und sogar Bilder und Filme hochladen. Über diese Website können Leute von überall aus an jüdischer Kultur teilhaben.

In Amsterdam gibt es das Projekt „Joods Monument“ – eine Plattform, die all denen gewidmet ist, die im Holocaust aus den Niederlanden deportiert und ermordet wurden. Auf der Website sind ihre letzten Adressen und weitere Informationen zu ihnen versammelt. Da die Seite mit der Sammlung des JHM verknüpft ist, finden sich dort auch Objekte aus dem Museum, die mit der Geschichte dieser Menschen in Bezug stehen. Vor einigen Jahren gründeten wir dazu auch eine Community, sodass jede und jeder dort Informationen hochladen kann – und die Website ist unglaublich gewachsen!

Durch Angebote wie diese haben wir möglicherweise mehr digitale als physische Besucherinnen und Besucher. Sie bilden eine eigene Zielgruppe. Aber es geht eben nicht nur ums digitale Präsentieren; was mir gefällt ist der partizipatorische Aspekt: Zum Beispiel können Menschen Objekte, die sie online sehen, kommentieren. Diese Kommentare können für ein Museum wichtige Informationen zu den eigenen Sammlungen enthalten. Und die Sammlung – ob digitalisiert oder nicht – bleibt das Herzstück eines jeden Museums.

Welche Rolle sollte und kann das JMB in Ihren Augen in Berlin, aber auch in der deutschen, sich immer stärker polarisierenden Gesellschaft spielen?

Das JMB muss weiterhin ein gesellschaftlich relevanter Ort bleiben, an dem ein offenes Miteinander und offene Debatten möglich sind. Das Jüdische Museum Berlin steht in einem produktiven Spannungsfeld: Einerseits hat es die Aufgabe, eine verlässliche Orientierung über jüdische Geschichte und Kultur in Deutschland zu bieten. Andererseits steht es vor der Herausforderung, die dynamischen und komplexen Entwicklungen in der gegenwärtigen deutschen und deutsch-jüdischen Gesellschaft aufzugreifen.

Um dieser doppelten Aufgabe gerecht zu werden, muss das JMB ein unabhängiges Forum und ein freier, aber auch geschützter Raum zum Austausch über alle relevanten gesellschaftlichen Themen sein. Dazu gehören unter anderem Exil und Migration, Ausgrenzung und Integration, Identität und Diversität. Das JMB sollte ein Ort sein, an dem Diskussionen mit Tiefgang und Inhalt stattfinden. Es sollte den Puls der Gesellschaft erspüren und ihn als Perspektive nutzen, um Kontext und historische Hintergründe zu vermitteln und unsere Besucherinnen und Besucher damit zu selbständiger Reflexion anzuregen. Damit das funktioniert, ist es wichtig, allen Versuchen von politischer Einflussnahme und Vereinnahmung klar entgegenzutreten; nur so kann das Museum ein in alle Richtungen offenes Forum bleiben.

Liebe Frau Berg, Vielen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellten Marie Naumann und Katharina Wulffius.

Der Beitrag erschien 2020 in der gedruckten Ausgabe des JMB Journals 21.

Zitierempfehlung:

Marie Naumann, Katharina Wulffius (2020), Glückliche Zufälle. Interview mit Hetty Berg zu ihrem Amtsantritt als Museumsdirektorin.

URL: www.jmberlin.de/node/6917