Der „Laufzettel“ von Erich Simenauer

Die Grundlage für willkürliche Verhaftungen während der NS-Zeit bildete die Verordnung zum „Schutz von Volk und Staat“, die am 28. Februar 1933 fast sämtliche Grundrechte aufhob und die willkürliche Verfolgung und Verhaftung von Personen ermöglichte.

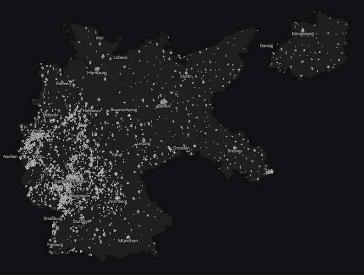

Zur Vollstreckung dieser „Schutzhaft“ hatte im März 1933 die Einrichtung von Konzentrationslagern im gesamten Reichsgebiet begonnen. Hierfür dienten unter anderem stillgelegte Fabriken, Kasernen, SA-Sturmlokale und Gefängnisse. Im Gegensatz zu den Gefängnissen der Justiz konnten in den so genannten „wilden Konzentrationslagern“ Personen ohne rechtskräftiges Urteil und ohne Begrenzung der Haftdauer eingeliefert werden.

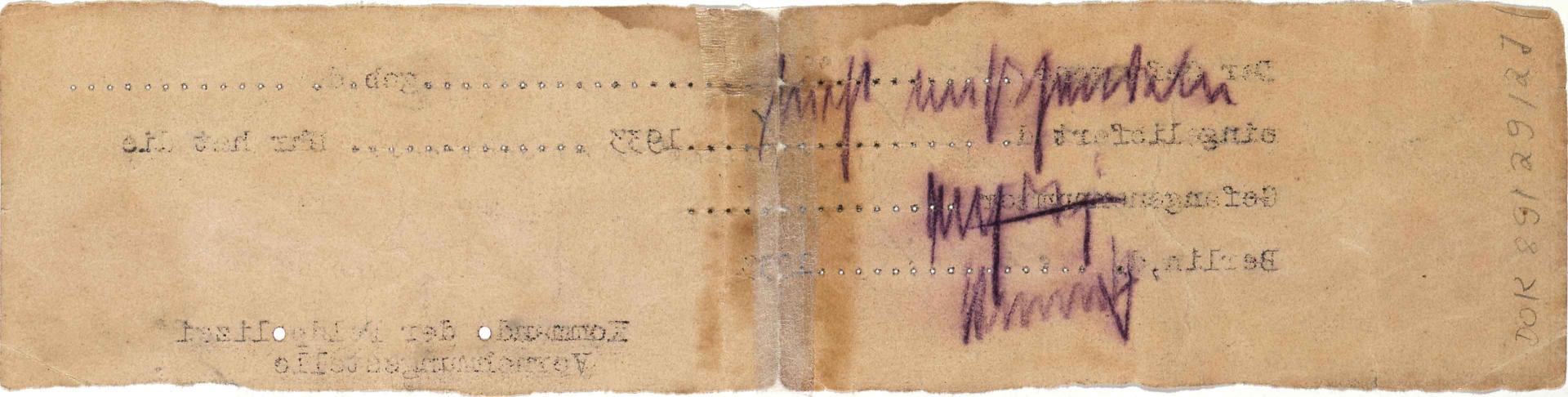

In Berlin-Kreuzberg wurde am 1. April 1933 der Chirurg und Psychoanalytiker Prof. Dr. Erich Simenauer an seinem Arbeitsplatz im Urban-Krankenhaus von der SA verhaftet und in das SA-Gefängnis in der General-Pape-Straße verschleppt. Dort erhielt er die Gefangenennummer 235, die auf einem „Laufzettel“ notiert wurde, den er bei sich tragen musste.

Erich Simenauer (1901–1988, 2. v. l.) mit Kolleg*innen aus dem Krankenhaus Am Urban, Berlin, 15. Februar 1928; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. FOT 90/6/1, Schenkung von Agnes Wergin. Weitere Dokumente und Fotos zu Erich Simenauer finden Sie in unseren Online-Sammlungen

X

X

Erich Simenauer (1901–1988, 2. v. l.) mit Kolleg*innen aus dem Krankenhaus Am Urban, Berlin, 15. Februar 1928; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. FOT 90/6/1, Schenkung von Agnes Wergin. Weitere Dokumente und Fotos zu Erich Simenauer finden Sie in unseren Online-Sammlungen

Vorderseite des Laufzettels für Erich Simenauer (1901–1988) mit der Gefangenennummer 235, Berlin 1. April 1933; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. DOK 89/29/41, Schenkung von Agnes Wergin, Foto: Jens Ziehe

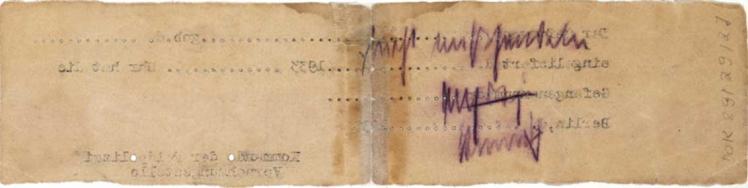

Unter den SA-Männern, die Simenauer bewachten, befand sich zufällig ein ehemaliger Patient, Simenauer hatte ihm kurz zuvor den Blinddarm entfernt. Möglicherweise wollte sich der SA-Mann erkenntlich zeigen und notierte auf die Rückseite des Laufzettels den Vermerk „Nicht mißhandeln“.

Rückseite des Laufzettels für Erich Simenauer (1901–1988) mit dem handschriftlichen Vermerk „Nicht mißhandeln“, Berlin 1. April 1933; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. DOK 89/29/41, Schenkung von Agnes Wergin, Foto: Jens Ziehe

In der folgenden Nacht verging sich die SA in einer Gewaltorgie an den Gefangenen. Als Erich Simenauer an der Reihe war, hielt er der SA-Wachmannschaft seinen Laufzettel mit diesem Vermerk entgegen und wurde dadurch verschont. In einem Interview Anfang der 1980er Jahre erinnerte er:

„Rechts und links von mir wurden einige Leute mit Knüppeln so lange geschlagen, bis sie tot waren, es war entsetzlich. Wenn sie sie wenigstens erschossen hätten, aber sie haben sie zu Tode geknüppelt! Mir hat dieser Zettel das Leben gerettet.“

Nach vier Wochen Haft wurde Simenauer schließlich „vorläufig“ entlassen und floh noch im Frühsommer 1933 gemeinsam mit seiner Frau nach Zypern.

Das „wilde KZ“ in den Kellerräumen der Kasernenanlage in der General-Pape-Straße existierte bis Dezember 1933. Neben Jüdinnen*Juden befanden sich vor allem Mitglieder und Funktionär*innen der KPD, SPD sowie Gewerkschafter*innen und ungewöhnlich viele Frauen unter den heute etwa 500 namentlich bekannten Opfern.

Sabrina Akermann

Zitierempfehlung:

Sabrina Akermann (2020), Der „Laufzettel“ von Erich Simenauer.

URL: www.jmberlin.de/node/7341

Online-Projekt: Zeugnisse der Brutalität (7)