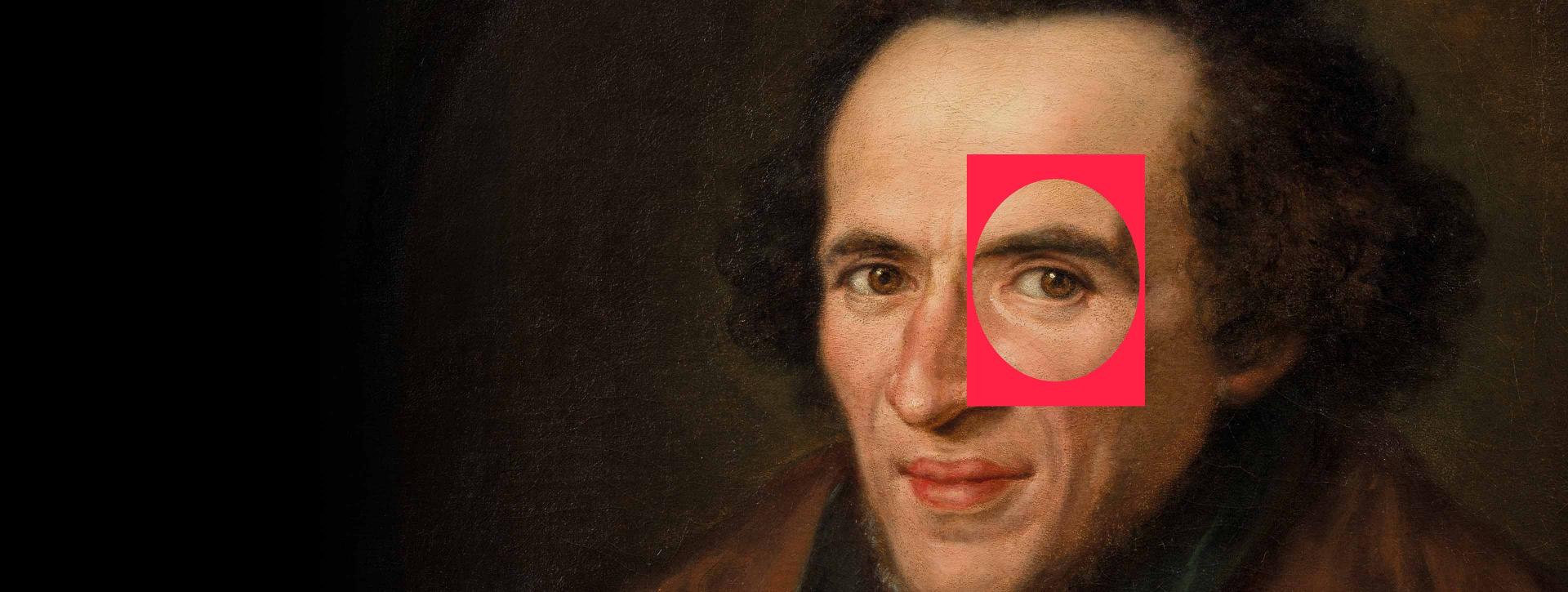

Moses Mendelssohn

Kommunikationstalent in einer Zeit des Umbruchs – „Wir träumten von nichts als Aufklärung“

Das 18. Jahrhundert ist der Anfang vom Ende einer alten Zeit: Menschenbild, ästhetische Gepflogenheiten und staatliche Strukturen der Frühen Neuzeit wandeln sich und streben auf die Moderne zu. So wie es bisher war, kann es nicht weitergehen. Naturkatastrophen und Religionskriege erschüttern Glaubenssätze. Es stellen sich viele Fragen, die auch im 21. Jahrhundert noch Relevanz haben:

Wer hat Bleiberecht? Wie redet man mit Andersdenkenden? Wie stoppt man Fake News? Muss man für Gleichberechtigung die eigene Tradition aufgeben? Schwächt Integration die kulturelle Identität?

Aufklärung – Licht an! – wird zum Programm der Epoche. Doch Hüter*innen religiöser Tradition lassen sich ungern in Frage stellen. An der Macht sind Monarch*innen. Bürgerrechte sind begrenzt; von Menschenrechten redet vorerst keiner. Aber es kommt etwas in Bewegung.

Moses Mendelssohn reist als Teenager nach Berlin. Mit seinen Freund*innen wird er zum Motor der Berliner Aufklärung, für Jüdinnen*Juden zum Brückenbauer. Gegen Betonköpfe und Fakten-Verdreher*innen setzt er auf die Kraft der Vernunft.

Folgen Sie uns durch Mendelssohns Leben und die Debatten seiner Zeit!

- Von Dessau nach Berlin

- Eine neue öffentliche Debattenkultur

- Aufklärung und Verdunklung

- Einsatz für die Menschenrechte

- Ästhetik und Freundschaft

- Zwischen Unsterblichkeit und Fragilität

- Mendelssohn als Celebrity

Von Dessau nach Berlin

Wer in Preußens Residenz einwandert, wird nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen. Zwischen Dessau und Berlin gibt es Verbindungen – aber auch Streitigkeiten. Preußen braucht nützliche Zuwander*innen. Für Jüdinnen*Juden gilt: Nur Wohlhabende sollen bleiben, nicht die Armen.

Gesamtansicht von Dessau über die Mulde, Kupferstich, Zerbst 1710; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Roman März. Dessau ist die Residenzstadt des Fürstentums Anhalt. Nach dem Dreißigjährigen Krieg reformiert der Fürst sein Land. Jüdinnen*Juden sind Teil der Wirtschaftspolitik.

Moses, geboren 1729, ist der Jüngste von drei Kindern. Vater Mendel ist Dessaus Synagogendiener und Lehrer. Die Vorfahren der Mutter sind große Gelehrte bis zur 20. Generation. In der Talmudschule des Rabbi Fränkel lernt Moses Tag und Nacht. Er entdeckt die 500 Jahre zuvor entstandenen Texte des jüdischen Philosophen, Rechtsgelehrten und Arztes Maimonides (ca. 1135–1204) und dabei die Lust an der Logik, am freien Denken.

Als David Fränkel zum Oberrabbiner nach Berlin berufen wird, folgt ihm der 14-jährige Moses. Berlin wird für ihn zum Portal in eine neue Welt. Der Bettelstudent erobert sich den Bildungskanon und die klassischen und westeuropäischen Sprachen.

Moses Mendelssohns Brotberuf als Buchhalter in einer Seidenfabrik schützt ihn vor Ausweisung. Er gewinnt Freunde bei den Gelehrten. Erste Texte erscheinen anonym, später unter „Moses Mendelssohn“. Seine intellektuelle Karriere erregt Aufsehen. Man bewundert diesen Ausnahme-Juden, den „juif à Berlin“. Der Philosoph wird zu einer Instanz fortschrittlichen Denkens.

Mit seiner Frau Fromet, einer Hamburger Kaufmannstochter, kommt Moses – für seine Zeit durchaus ungewöhnlich – nicht durch Heiratsvermittlung, sondern durch Liebesheirat zusammen. Sie agieren gemeinsam, eine innige Partnerschaft.

„Bevor ich Sie kennen-gelernt, meine Liebe! war die Einsamkeit ein Garten Eden für mich. Nun mehr wird sie mir unerträglich.“ (Moses an Fromet, Berlin, 24. Oktober 1761)

Schon in den Briefen des Verlobungsjahres diskutierten sie über Gott und die Welt (mehr über die Brautbriefe auf unserer Website). Sie werden zu Stammeltern einer einflussreichen Familie.

Tora-Vorhang aus Fromets Brautkleid; Jüdisches Museum Berlin, Ankauf aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin, Foto: Roman März. Mehr über den Vorhang auf unserer Website ...

X

X

Tora-Vorhang aus Fromets Brautkleid; Jüdisches Museum Berlin, Ankauf aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin, Foto: Roman März. Mehr über den Vorhang auf unserer Website ...

Biografische Dokumente und Objekte

Schutzbrille Moses Mendelssohns mit Etui, 1751–1800, Horn, Glas, Leder, beschichtet und geprägt; Leo Baeck Institute New York

Brief von Christoph Friedrich Nicolai an Johann Peter Uz, 26.03.1759 über Moses Mendelssohn, seinen „innigen Freund“ und „eines der größten Genies“

Mitlesetext: Nicolai über Mendelssohn

Der Verleger und Aufklärer Friedrich Nicolai begleitet Moses Mendelssohn bis ans Lebensende, länger als jeder andere Mitstreiter. Sein Brief aus den ersten Jahren ihrer Freundschaft an den Dichter Johann Peter Uz enthält die früheste Biografie von Mendelssohn. Nicolai beschreibt, wie alles begann: mit gemeinsamen Lern-Abenteuern, ehrlicher Bewunderung und tiefer Zuneigung.

„Berlin den 26. März 1759

Insbesonders Hochzuehrender Herr und FreundErlauben Sie mir immer daß ich mich des letztern Titels bediene, den ich noch nicht habe verdienen können, denn ich werde Ihrer Freundschaft nötig haben, um mich wegen des langen Ausbleibens meiner Antwort auf Dero angenehmes Schreiben zu entschuldigen – Einigermaßen entschuldiget mich das Gewühl von Geschäften in welchen ich lebe, ich komme kaum zu mir selber […]

Ich warf mich gleichsam in diese Bahn ohne zu bedenken wie viele Mühe mich erwartete. Herr Moses half mir hernach, und bloß seine Freundschaft gegen mich macht, daß er sich noch mit den schönen Wissenschaften beschäftigt, da sonst dieselben eigentlich nicht sein Werk sind.

Herr Moses hält sich zur Synagoge und warum sollte er dieses nicht thun? – Er ist eines der größten Genies die Deutschland je gehabt, die Geschichte seiner Zunahme in den Wißenschaften überzeugt mich recht sehr von der Unnützlichkeit unseres Universitätsstudierens. – Herr Moses hat keiner mündlichen Unterweisung etwas zu danken. Er ist aus Deßau gebürtig, und konnte bis in sein vierzehntes Jahr keine Sprache als hebräisch, ja nicht einmal recht Deutsch lesen. Inzwischen war er unter den Juden für einen großen Talmudisten gehalten, und er sollte schon die Tochter eines Rabbinens heirathen. Er fiel um diese Zeit in eine Art von Nerven oder englischer Krankheit, wodurch er bucklicht wurde da er sonst grade gewachsen gewesen. Er ging zu Fuße nach Berlin, wo ihm ein Jude als einem armen Jungen einen Verschlag auf dem Boden einräumte, wo er im Talmud studieren könnte. Hier studierte er Tag und Nacht, und wußte von der übrigen Welt nichts. Er studierte auch aus hebräischen Schriften die Philosophie und Mathematik. […] Er hatte für sich in kurzer Zeit Lateinisch Französisch und Engländisch gelernt. Von einem Juden Hern Gumpertz (einem guten Mathematico) lernte er Wolfen kennen [den Philosophen], dessen sämtliche lateinische Schriften er mit großem Bedachte durchgelesen welches sich wenige werden anrühmen können.

Eben dieser Doctor Gumpertz brachte ihn zu einem jüdischen Kaufmann als Hofmeister für deßen Kinder; nachdem er den Sohn und Tochter sehr vernünfig erzogen, so dirigiret er seit einigen Jahren dieses Kaufmannes Isaac Bernhard Seidenfabrique. Er ist bis etwa Nachmittag um 4 Uhr im Contor und wendet die übrige Zeit bis Mitternacht zum studiren an. Hr Leßing brachte ihn zu erst darauf, sich um die schönen Wissenschaften zu bekümmern, und dieser war es auch der ihm die philosophischen Bücher so er herausgegeben gleichsam ablokte. […] Seit ein paar Jahren lesen wir unter Anführung eines erfahrenen Griechen griechische Schriftsteller, wir sind izt beim Homer, dieser Dichter ist außerordentlich nach Herrn Moses Geschmake.

Er hat das beste Herz, wie glücklich wäre ich wenn ich immer um ihn sein könnte, ich habe nie einen innigern Freund gehabt. […]“

Eine neue öffentliche Debattenkultur

Bürger*innen verschaffen sich Gehör. Jenseits der Fürstenhöfe entsteht eine neue Öffentlichkeit: in Cafés, Gelehrtenclubs und Publikationen. Der Meinungsaustausch überschreitet Landes- und Standesgrenzen. Geistes- und Naturwissenschaftler*innen, Künstler*innen, Publizist*innen und Staatsbeamte begegnen einander (halb-)öffentlich oder sehr privat. Im Weinlokal „Baumannshöhle“ und im „Gelehrten Kaffeehaus“ beim Billardspiel, in der Montags- und der Mittwochsgesellschaft, in Gärten und Lauben am Rande der Stadt lernt man, sich zu verständigen und debattiert. Im Idealfall zählt das Argument, nicht, wer es vorbringt.

Freiräume für den neuen Dialog: Saal eines öffentlichen Kaffeehauses, Feder, Pinsel in Braun (1770); Dresden, Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen, Inventar-Nr.: C 6638 © bpk | Staatliche Kunstsammlungen Dresden | Herbert Boswank

Mendelssohn wird zu einem Meister des Dialogs. Er schreibt Bücher in Gesprächsform, als Briefwechsel. Die andere Ansicht denkt er mit: als Zeitschriftenautor, Redakteur und Gastgeber für Debattierer*innen aus unterschiedlichsten Milieus.

Mendelssohn verteidigt die Meinungsvielfalt, moderiert den Konsens der Vernünftigen – und erlebt utopische Momente der Verständigung.

„Ich besuche Hrn. Nicolai sehr oft in seinem Garten. (Ich liebe ihn wirklich, theuerster Freund! Und ich glaube, daß unsere Freundschaft noch dabei gewinnen muß, weil ich in ihm Ihren wahren Freund liebe.) Wir lesen Gedichte; Herr Nicolai liest mir seine eigenen Ausarbeitungen vor; ich sitze auf meinem kritischen Richterstuhl, bewundere, lache, billige, tadele, bis der Abend hereinbricht. Dann denken wir noch einmal an Sie, und gehen, mit unsrer heutigen Verpflichtung zufrieden, von einander …“ (Moses Mendelssohn an Gotthold Ephraim Lessing, 2. August 1756)

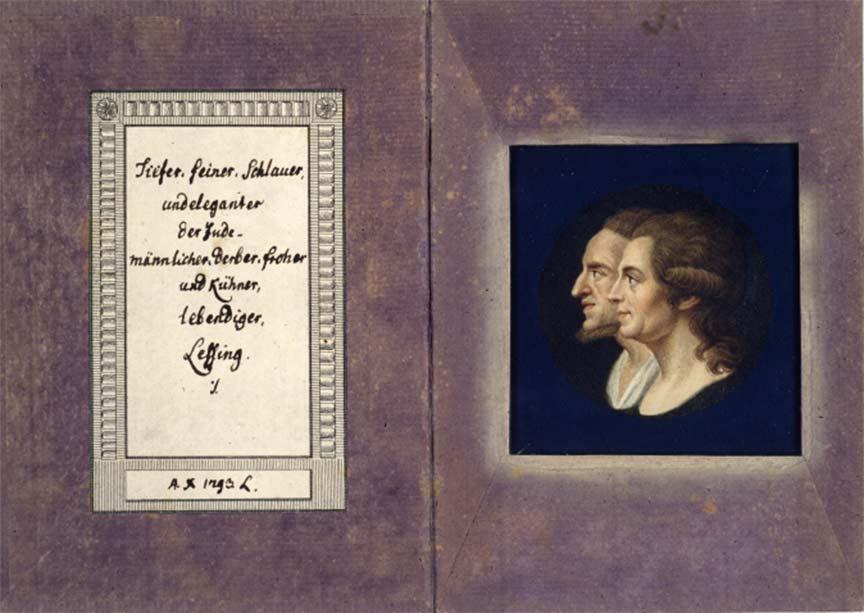

Mendelssohns engste Freund*innen und Gesprächspartner*innen

Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781), Dichter und Aufklärer, im „Dreigestirn“ mit Nicolai und Mendelssohn dessen wichtigster Vertrauter, Inspirator und Mitstreiter.

Gemälde von Anna Rosina de Gasc (1713–1783), Öl auf Leinwand, ca. 1767/68; CC-BY-NC-SA Gleimhaus

Elisa von der Recke (1754–1833), Dichterin, Halbschwester der Herzogin Dorothea von Kurland, Verehrerin Mendelssohns.

Gemälde von Joseph Friedrich August D'Arbes (1747–1810), Berlin, 1784, Öl auf Leinwand; Stiftung Stadtmuseum Berlin, Inv.-Nr.: GS 98/30 GM, Reproduktion: Oliver Ziebe, Berlin

Christoph Friedrich Nicolai (1733–1811), Buchhändler und Verleger, beständigster Freund Mendelssohns, Partner für zahlreiche publizistische Projekte.

Johann Michael Siegfried Lowe, C. F. Nicolai, Berlin, 1806, Punktiermanier, Linienstich auf Papier, 45,5 cm x 33,5 cm; Stiftung Stadtmuseum Berlin, Inv.-Nr.: XI 19805, Reproduktion: Oliver Ziebe, Berlin

Dorothea von Kurland (1761–1821), Herzogin und Diplomatin, Verehrerin Mendelssohns.

Porträt von Joseph Matthias Grassi (1757–1838), undatiert, Öl auf Leinwand; Lindenau-Museum Altenburg, Foto: Bertram Kober, Punctum

Thomas Abbt (1738–1766), Philosoph, enger Freund und Dialog-Partner Mendelssohns.

Porträt von Johann David Schleuen (1711–1774), Bückeburg, 1766, Kupferstich; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Roman März

Aufklärung und Verdunklung

Durch neue Zeitungen und Zeitschriften erreicht eine verwirrende Informationsflut immer mehr Leute. Oft steht das neue Wissen gegen das alte. Die Wissenschaft sagt: Vernunft + Erfahrung = Erkenntnis. Die Aufklärer*innen bekämpfen Aberglauben, Verschwörungstheorien und Esoterik.

„Wir träumten von nichts als Aufklärung, und glaubten durch das Licht der Vernunft die Gegend so aufgehellt zu haben, daß die Schwärmerey sich gewiß nicht mehr zeigen werde. Allein wie wir sehen, steiget schon, von der andern Seite des Horizonts, die Nacht mit allen ihren Gespenstern wieder empor. Das Fürchterlichste dabey ist, daß das Uebel so thätig, so wirksam ist. Die Schwärmerey thut, und die Vernunft begnügt sich zu sprechen.“ (Moses Mendelssohn an Johann Georg Zimmermann, 1784)

Schwärmerei – ein Kampfbegriff der Aufklärung

Für deutsche Aufklärer*innen wird die „Schwärmerei“ zum Kampfbegriff, der ihre Gegner*innen bezeichnet.

Ursprünglich waren mit „Schwärmern“ im Zeitalter der Reformation (16. Jhd.) deren eigene radikalere Gruppierungen, ihr linker Flügel gemeint, u.a. die Täuferbewegung. Zur Zeit der Aufklärung wird unter Schwärmerei nicht nur religiöser Fanatismus, sondern das Irrationale, Vernunft- und Wahrheitsfeindliche, der Aberglaube, das Esoterische, das krankhaft Abwegige, das Alberne verstanden. Heute rechnete man dazu wohl Verschwörungstheorien und „alternative Fakten“.

Zugleich gibt es im 18. Jahrhundert Versuche, den synonym gebrauchten, negativ konnotierten Begriff „Enthusiasmus“ positiver zu bewerten und gegen Schwärmerei abzugrenzen. Moses Mendelssohn würdigt den Enthusiasmus in Gedanken vom Ausdruck der Leidenschaften (1762/63), meint aber, dass dieser reguliert werden müsse.

Die Bekämpfung der Schwärmerei durch Spott kritisiert Mendelssohn als untauglich:

„Am Ende giebt der Spott doch keinen Unterricht. Aechte Aufklärung ist es doch wol nicht, wenn die Menschen aus Furcht verspottet zu werden, ihre Albernheiten zu verheimlichen suchen. Sie ziehen als dann höchstens die Maske der gesunden Vernunft vor, spotten wohl selbst mit, wo dieser Modeton herrschet […] Nicht Verspottung, – das einzige Mittel wahre Aufklärung zu befördern, ist Aufklärung. Die Menschen können aus ihren falschen Begriffen und Vorurtheilen von Gott und der Vorsehung weder durch Satyre hinausgelacht, noch durch äußere Macht und Ansehen hinausgeschrekt werde. […] So oft ein Jahrhundert sich durch Neigung zur Schwärmerei oder Aberglauben auszeichnet, so ist es Bedürfniß der Zeit.“ (Berlinische Monatsschrift 1785).

Wissenschaft und Fortschritt der Zeit

Welt der Fakten: Naturwissenschaft und technischer Fortschritt helfen, das Leben zu verstehen, die richtigen Argumente zu finden. Die Erforschung der Natur steht nicht im Widerspruch zur jüdischen Tradition. Die neuen Erkenntnisse sind dennoch eine Herausforderung. Ob es gelingt, beide zu verbinden?

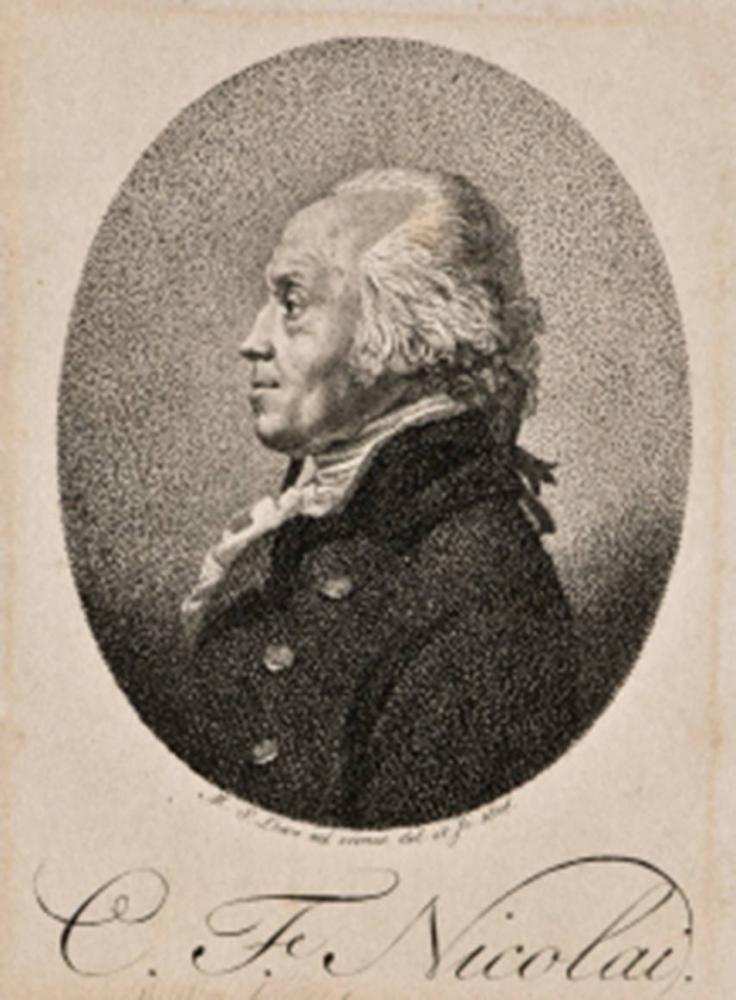

Marcus Elieser Bloch (1723–1799) war Mitbegründer der Berlinischen Gesellschaft Naturforschender Freunde, Verfasser der zwölfbändigen Allgemeinen Naturgeschichte der Fische, Freund und Hausarzt Mendelssohns.

Ludewig Schmidt nach Krüger junior, Zeus Ciliaris. Der langhaarige Spiegelfisch. Aus Marcus Elieser Bloch's Naturgeschichte der ausländischen Fische, 1787, Kupferstich, koloriert auf Hadernbütten, 11,6 x 20,5 cm; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2001/3/3, Foto: Jens Ziehe

Weitere Informationen zu diesem Objekt in unseren Online-Sammlungen

Risiken des Fortschritts: Mendelssohn schreibt am 26. Dezember 1783 im Zirkular der Mittwochsgesellschaft über den Pionierflug des Heißluftballons: Wahrscheinlich führe „Montgolfiers Entdeckung zu großen Umwälzungen“. Man müsse sie fördern, auch wenn ihre positiven Auswirkungen nicht garantiert seien.

Johann Rudolf Holzhalb (1723–1806), „Vorstellung der berühmten Aerostatischen Luftkugel welche sich den 1 Decemb[er] 1783 Mittags um 1 Uhr 40 Minute in die Höhe erhoben ob einem derer Bassins in dem Königlichen Garten der Thuilleries zu Paris“, nach 1783, Druckgrafik, Radierung, teilweise koloriert; Zentralbibliothek Zürich, Inv.-Nr. Varia Ballone und Luftschiffe I, 4

Wie das Universum tickt: Der Popularphilosoph und Metaphysiker Mendelssohn beschäftigt sich mit Grundfragen der Existenz, mit Aufklärung und der Reaktion auf ihre Verächter, mit den Grenzen zwischen Glauben und Vernunft.

„Man kann sich alle Federn, Räder und Triebwerke einer Uhr vorstellen, ohne an den Grund zu gedenken, warum diese Gefässe mit einander verknüpft sind.“ (Moses Mendelssohn, 1755)

Joseph Rose & Sons (1765–1784), Englische Taschenuhr von Moses Mendelssohn, Repoussé Doppelgehäuse Spindeluhr, undatiert, Metall, Glas; Mendelssohn-Gesellschaft e.V. Berlin

Als Lernender erschließt sich Mendelssohn die Welt. Er ist Mathematiker, Metaphysiker, Psychologe, Literaturwissenschaftler. Das System des Rationalismus bricht er auf für ein komplexes Menschenbild. Es gibt für ihn zwei Werkzeuge zur Vervollkommnung des Menschen:

- 1. die Fertigkeiten der Alltagspraxis, die Kultur, und

- 2. die Fähigkeit zur Vernunft, die Aufklärung.

Das Wagnis des Selber-Denkens ist kein Selbstzweck.

Gegen Scheuklappen, mit denen sich Konfessionen und Milieus voneinander abschotten, hilft Bildung – so hoffen die Aufklärer*innen.

„Die Quelle des Uebels kann nicht anders, als durch Aufklärung verstopft werden. Man helle die Gegend auf, so verschwinden die Gespenster. Man ziehe ans Licht, was so gern im Finstern schleichet; bringe alles an den Tag, was man von den Bemühungen, geheimen Verbindungen, Anstalten und Verrichtungen der Schwärmerei in Erfahrung bringen kann: mit Verachtung gegen den Verführer, wo er in seiner Blöße gezeigt werden kann; oder mit Verschonung und ohne Geisel der Satyre gegen den Verführten, der Mitleid, aber nicht Hohn verdient. […] Die Bestimmung des Menschen überhaupt ist: die Vorurtheile nicht zu unterdrükken, sondern sie zu beleuchten.“ (Berlinische Monatsschrift 1785).

Als Übersetzer verbindet Mendelssohn Welten. Seine in vielen Editionen verbreitete Tora-Übertragung bringt jiddisch-sprachigen Kindern und Erwachsenen Hochdeutsch bei. Sein Kommentar erschließt den Text und schlägt die Brücke zwischen Tradition und modernem Wissen.

Als Berater von Reformschulen in Dessau und Berlin setzt Mendelssohn auf das Potential kommender Generationen. Kinder sollen beides lernen: traditionell-jüdischen und modern-praktischen Stoff.

Die Konfrontation mit verschiedenen Konfessionen erschüttert nach dem 30-jährigen Krieg Wahrheits-Monopole. Ein verheerendes Erdbeben mit Großbrand und Tsunami am 1. November 1755 in Lissabon fordert bis zu 100.000 Todesopfer und weckt Zweifel an der himmlischen Gerechtigkeit.

Mendelssohn verteidigt klassische Gottesbeweise und die religiösen Gesetze. Als Vermittler zwischen Judentum und deutscher Kultur stellt er sich gegen die Gemeindeführer: Sie möchten Tradition und Abgrenzung fixieren. Zugleich berät er jüdische Gemeinden bei Konflikten mit der Obrigkeit.

Mendelssohn verbindet natürliche Religion, Offenbarungsglauben und Philosophie. Für ihn ist der Kern des Judentums identisch mit der universalen Vernunftreligion.

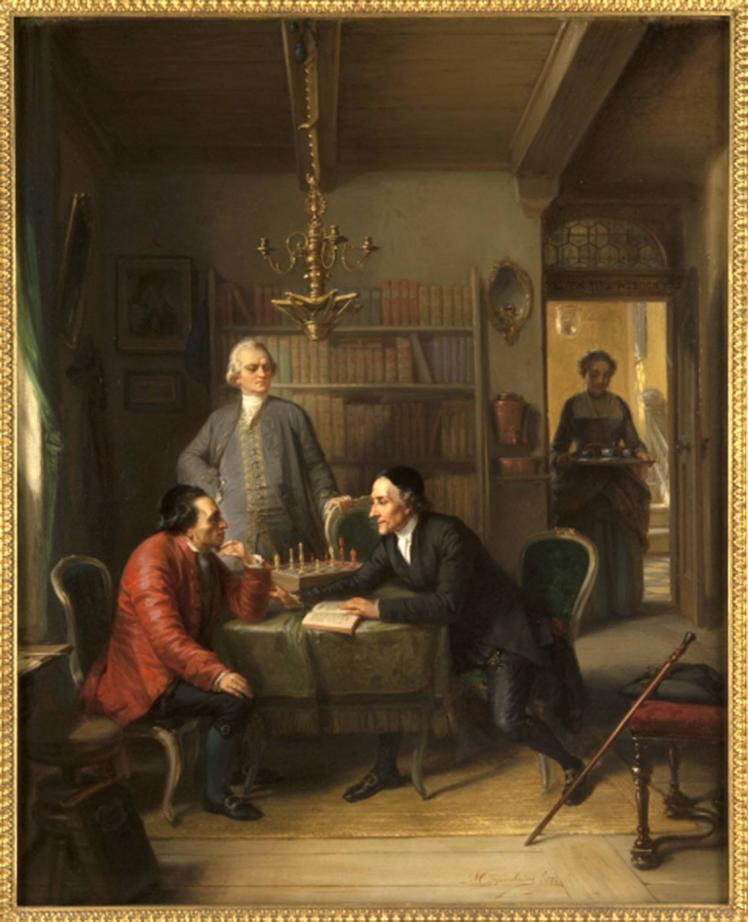

Moritz Daniel Oppenheim, Lavater und Lessing bei Moses Mendelssohn, Frankfurt am Main/Hanau 1856; Gift of Vernon Stroud, Eva Linker, Gerda Mathan, Ilse Feiger and Irwin Straus in memory of Frederick and Edith Straus, Magnes Collection of Jewish Art and Life, Bancroft Library, UC Berkeley, Foto: 2013 Sibila Savage Photography

Das oben gemalte Treffen zwischen Moses Mendelsssohn und dem Schweizer Theologen Johann Caspar Lavater (1741–1801) hat so nie stattgefunden – wohl aber die theologische Auseinandersetzung. Das Buch vor Lavater auf dem Tisch stammt von Charles Bonnet und behauptet, dass das Christentum die einzig wahre Religion sei. In seiner deutschen Übersetzung fügte Lavater dem Buch eine persönliche Botschaft hinzu, in der er Moses Mendelssohn auffordert, sich vom Judentum loszusagen und taufen zu lassen. Für den Schweizer Theologen ist die Bekehrung der Jüdinnen*Juden zum Christentum die Voraussetzung für die Wiederkunft von Jesus.

Mendelssohn argumentiert: Das Judentum missioniert nicht und beansprucht keine Ausschließlichkeit. Alle, die die grundlegenden Gebote einhalten, haben Anteil an der kommenden Welt und der ewigen Seligkeit. Dieser offene Disput dauert sieben Jahre und strapaziert Mendelssohns ohnehin schwache Konstitution.

Ausführlichere Bildbeschreibung in einem Audio aus unserer JMB App

Mitlesetext: Versuchte Bekehrung

Moses Mendelssohn war schon zu Lebzeiten eine Berühmtheit. Als erster Jude nahm er gleichberechtigt an den philosophischen Debatten seiner Zeit teil.

Auf dem Gemälde von Moritz Daniel Oppenheim sitzt er links auf dem Stuhl.

Wer nach Berlin kam, wollte Moses Mendelssohn besuchen und kennenlernen. So auch der Schweizer Theologe Johann Kaspar Lavater, den man rechts im Bild sieht.

Lavater hat ein Buch auf den Tisch gelegt. Er blickt Mendelssohn eindringlich an und greift über den Tisch an seinen Arm. Mendelssohn wirkt nachdenklich, er gibt sich freundlich-distanziert. Der Schriftsteller Gotthold Ephraim Lessing, mit dem Mendelssohn eng befreundet war, steht zwischen beiden und beobachtet die Szene mit einiger Skepsis. Aus dem Hintergrund bringt eine Frau, wahrscheinlich Mendelssohns Ehefrau Fromet, ein Tablett mit Tee.

Das Gemälde von Oppenheim ist die freie Ausgestaltung einer Debatte, die in Wirklichkeit nicht im privaten Wohnzimmer, sondern in Briefen, Artikeln und Zeitschriften ausgetragen wurde: Seit Ende der 1760-er-Jahre versuchte Lavater mit großem Eifer, Mendelssohn dazu zu bewegen, sich christlich taufen zu lassen. Obwohl er in seinem Glaubenseifer jahrelang nicht von Mendelssohn abließ, konnte er ihn nicht umstimmen.

Einsatz für die Menschenrechte

In der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika 1776 proklamieren die dreizehn US-Staaten „unveräußerliche Rechte wie die auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück“. Zur gleichen Zeit setzt sich Mendelssohn mit preußischen Beamten „für die bürgerliche Verbesserung der Juden“ ein. Jüdinnen*Juden, das unterdrückte, aber auserwählte Volk, sollen Rechte haben wie alle andern, wobei im Verständnis der Zeit hier vor allem an die Rechte von Männern gedacht wird. Alle sollen gleich sein vor dem Gesetz; alle sind unendlich verschieden.

„Betrachtet uns, wo nicht als Brüder und Mitbürger, doch wenigstens als Mitmenschen und Miteinwohner des Landes. Zeiget uns Wege und gebet uns Mittel an die Hand, wie wir bessere Menschen und bessere Miteinwohner werden können, und lasset uns, so viel es Zeit und Umstände erlauben, die Rechte der Menschheit mit genießen.“ (Moses Mendelssohn, Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum, Berlin 1783)

Denn noch verweigert das „General-Reglement für die Juden“ des Königs von Preußen jüdischen Bürger*innen viele Rechte.

General-Reglement für die Juden von 1750

„Wir Friederich, von Gottes Gnaden, König in Preußen, tun kund und verfügen hiermit:

Daß der Juden überhandnehmende Vermehrung nicht nur dem Publico, besonders aber den christlichen Kaufleuten ungemein Schaden zugefügt.

Die außerordentlichen Schutzjuden aber sind nicht befugt ein Kind anzusetzen, noch zu verheiraten.

Fremden Juden soll in unseren Landen sich anzusetzen gar nicht erlaubt sein, außer wenn ein solcher wirklich zehntausend Reichsthaler Vermögen hätte, und selbige ins Land brächte.

Die Juden sollen keine bürgerlichen Handwerke treiben.

Die Juden sollen bei Konfiskation der Waren mit denjenigen nicht handeln, die ihnen verboten.“

Auszüge aus dem Revidierten General-Privilegium und Reglement, vor die Judenschaft im Königreiche Preußen, 17. Apr 1750

Als Friedrich II. Moses Mendelssohn zu sich rufen lässt, muss die Gleichberechtigung endlich kommen. So denken und träumen wohl viele deutsche Jüdinnen*Juden. Das legendäre Treffen beider Männer wird weitererzählt und ausgeschmückt: wie unverblümt Mendelssohn dem größten Preußenkönig geantwortet hat!

Aber der echte Alte Fritz ist ein Judenfeind. Er fördert nur den nützlichen Textilkaufmann Mendelssohn, seine Aufnahme in die Akademie der Wissenschaften stoppt er, seiner Familie verweigert er Aufenthaltsgarantien. Nach Potsdam zitiert er ihn nur, weil sein Gast Baron Fritsche den berühmten Gelehrten sehen will. Majestät hingegen bleiben unter sich.

Menschenduldung und Toleranz sind ein erster Schritt. Mendelssohn verteidigt die jüdischen Religionsgesetze, denn sie widersprechen nicht den staatlichen Gesetzen. Er plädiert für Gewissensfreiheit und für die Trennung von Staat und Religion.

„Schicket euch in die Sitten und in die Verfassung des Landes, welches ihr versetzt seid; aber haltet auch standhaft bei der Religion eurer Väter. Traget beider Lasten, so gut ihr könnet!“ (Moses Mendelssohn, Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum, Berlin 1783)

Für Toleranz setzt sich auch die Figur Nathan in Lessings Schauspiels Nathan der Weise ein. Schon bei der Uraufführung wird Nathan der Weise mit Mendelssohn identifiziert. Im Gegensatz zur Figur im Stück bedeutet für Mendelssohn Toleranz allerdings nicht die Ununterscheidbarkeit der Religionen.

X

X

Büste „Nathan der Weise“ von Adolf Jahn, Berlin 1902; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2002/152/0, Foto: Jens Ziehe

Ästhetik und Freundschaft

Die Idee des „Moral Sense“ kommt nach Deutschland: Der Mensch soll vernunftgeleitet dem Gesetz des Herzens folgen.

Das Individuum wird wichtiger. Wer jetzt wahre Beziehungen sucht, sieht in den kalkulierten Kontakten der auf Karriere ausgerichteten Menschen bei Hofe kein Modell mehr für Lebensqualität. Mendelssohn mit seinem sozialen Talent praktiziert die neue Idee der Freundschaft in seinem nahen Umfeld und im erweiterten Kreis. Seine Ehe entsteht – unkonventionell – aus einer Liebesheirat.

X

X

Johannes Pfenniger (1765–1825), Gotthold Ephraim Lessing und Moses Mendelssohn, undatiert, Aquarell; Österreichische Nationalbibliothek Wien

Mendelssohn publiziert Briefe über die Empfindungen. Seine Kunsttheorie analysiert, wie uns Malerei, Musik, Theater im Innersten bewegen. Um Schönheit wahrzunehmen, reicht die Ratio nicht.

Was verstanden die Aufklärer*innen unter „Empfindsamkeit?“

Das deutsche Wort Gefühl war erst im 17. Jahrhundert entstanden. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts sind damit noch Leidenschaften, Gemütsbewegungen und Sinneswahrnehmungen gemeint. Noch ist mit solcher gefühlsbetonten Erfahrung eher abwertend das Verwirrende und Dunkle verbunden.

In der zweiten Jahrhunderthälfte erfolgt eine Aufwertung des Begriffs. Das Gefühl, heißt es nun, kann wie die Vernunft und gemeinsam mit ihr dazu beitragen, Schönheit ganzheitlich zu erkennen. Die Künste sind den Gesetzen und den Aufträgen der Vernunft nicht mehr untergeordnet; das Gefühl wird zu einem weiteren Kriterium, um sie zu verstehen.

Mendelssohn wird mit seinen Reflexionen zur Wirkungsästhetik und Affektenlehre, mit seiner Analyse des Theaters und Forschungen zur Beschaffenheit der Seele zum Protagonisten der reflektierten Empfindsamkeit.

„Die Empfindung der Schönheit suchet das Unendliche; das Erhabene reizet uns bloß durch das Unergründliche, das ihm anhänget; die Wollust ekelt uns, so bald sie die Grenzen der Sättigung berühret. Wo wir Schranken sehen, die nicht zu übersteigen sind, da fühlet sich die Einbildungskraft wie in Fessel geschmiedet, und die Himmel selbst scheinen unser Daseyn in gar zu enge Räume einzuschließen: daher wir unsrer Einbildungskraft so gern den freyen Lauf lassen, und die Grenzen des Raumes ins unendliche hinaus setzen.“ (Moses Mendelssohn in Phädon)

In Verruf gerät das Sensorium der Empfindsamkeit, die anfangs noch „Zärtlichkeit“ genannt worden war, schließlich als Mode der „Empfindelei“, und als Sentimentalität. Wo Empfindsamkeit oberflächlich kultiviert wird, würde man sie heute als Empfindlichkeit und Gefühlsduselei bezeichnen.

Die wichtigste kunsttheoretische Schrift des Jahrhunderts, Lessings Laokoon-Essay, entsteht aus Diskussionen mit Mendelssohn und Nicolai über Sinnlichkeit und Mitleid, Wirkung und Autonomie von Bildhauerei und Dichtung.

Anhand seiner Übersetzung des Monologs „Seyn oder Nichtseyn“ und im Briefwechsel über das Trauerspiel analysiert Mendelssohn Mitleid und Erhabenheit als Wirkungen im Theater. Kopf oder Bauch, das ist hier die Frage. Das Berliner Hamlet-Gastspiel von J.F. Brockmanns reißt ihn vor Begeisterung „völlig hin“.

Zehn Jahre sitzt Mendelssohn an seiner Übersetzung der biblischen Psalmen. Einige werden von Zeitgenossen vertont. Musik verbindet Mendelssohns Ansicht nach mit ihrer „Zauberkraft der Harmonie“:

„Göttliche Tonkunst! Du bist die eintzige, die uns mit allen Arten von Vergnügen überraschet! Welche süsse Verwirrung von Vollkommenheit, sinnlicher Lust und Schönheit! Die Nachahmungen der menschlichen Leidenschaften; die künstliche Verbindung zwischen den widersinnigsten Uebellauten: Quellen der Vollkommenheit! Die leichten Verhältnisse in den Schwingungen: eine Quelle der Schönheit! Die mit allen Saiten harmonische Spannung der nervigten Gefässe: eine Quelle der sinnlichen Lust!“ (Moses Mendelssohn)

Zur Malerei äußert sich Mendelssohn etwa über die „Rose von Huysum“, an der wir ihm zufolge den Geist des Künstlers erkennen, dessen Vollkommenheit uns mehr Vergnügen bereitet als die bloße Ähnlichkeit der gemalten Blume.

X

X

Jan van Huijsum (1682–1749), Blumenstrauß mit Schnecken, ca. 1724, Öl auf Leinwand; Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig, Kunstmuseum des Landes Niedersachsen

Zwischen Unsterblichkeit und Fragilität

Ist der homo sapiens eine Maschine? Wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen Körper und Seele? Mendelssohns Bestseller Phaedon oder über die Unsterblichkeit der Seele in drey Gesprächen begegnet den Fragen verunsicherter Zeitgenoss*innen.

Für Mendelssohn sind alle Menschen von Gott bestimmt: Es gilt, eigene Handicaps zu überwinden. Selbstvervollkommnung durch Tugend macht glücklich und verändert die Gesellschaft zum Guten.

X

X

Daniel Nikolaus Chodowiecki (1726–1801), Die Gleichheit aller Stände im Grabe, Berlin, 1770, Radierung; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2021/89/0, Foto: Roman März

Was meint Mendelssohn mit „Tugend“?

In diesem deutschen Wort, das der gewöhnliche Sprachgebrauch heute eher mit lustfeindlicher Bigotterie verbindet, steckt Tauglichkeit und Tüchtigkeit.

Um heute entsprechende positive Begriffe zu finden, müsste man von Power, Energie und (den ökonomisch assoziierten) „Werten“ reden. Die Bedeutungsverschiebung und Krise des Tugendbegriffs zeigt sich am Ende des 20. Jahrhunderts auch in der Skepsis gegenüber den sogenannten preußischen, bürgerlichen oder Sekundärtugenden: Fleiß, Treue, Gehorsam, Disziplin, Ordnungsliebe etc.

Als klassische Grundtugenden galten im Altertum Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung. Bei Aristoteles, der für die abendländische christliche Theologie wichtige Grundlagen legt, führt Tugend zum geglückten Leben, zur Glückseligkeit. Das christliche Mittelalter entwickelte auf dem Hintergrund der zehn Gebote und der „Seligpreisungen“ in der Bergpredigt Jesu einen Katalog der sieben Tugenden (Demut, Mildtätigkeit, Keuschheit, Geduld, Mäßigung, Wohlwollen, Fleiß). Als göttliche oder theologische Tugenden kommen Glaube, Hoffnung, Liebe hinzu.

Die Aufklärer*innen interessieren sich – mehr als für „virtutes intellectuales“ – vor allem für die ethischen Tugenden. Manche leiten diese nicht mehr aus der Religion und der Gottesliebe ab, sondern sehen sie als Effekt der Vorschriften und Gesetze. Tugend besteht aus der Orientierung am Allgemeinwohl, aus Dienst an der Menschheit, aus Nächstenliebe und Beteiligung an der universalen Verbreitung des Glücks.

Mendelssohn sieht das Ziel aller Tugend darin, den eigenen inneren und äußeren Zustand und den des Nebenmenschen so sehr zu vervollkommnen, wie das möglich ist. Schädliche Neigungen und moralische Uneinsichtigkeit können durch Einübung von tugendhaftem Verhalten überwunden werden.

Mendelssohn zufolge beginnt die gottbestimmte Vervollkommnung des Menschen im Mutterleib und hört mit dem Tod nicht auf. Er sei „zur Unsterblichkeit geschaffen“, könne sich „wahre Zernichtung“ nicht vorstellen.

Mendelssohns Bestseller Phaedon oder über die Unsterblichkeit der Seele in drey Gesprächen erscheint in zahlreichen Übersetzungen und Auflagen: Die von Platon aufgeschriebenen Dialoge des zum Tode verurteilten Sokrates bezieht er auf aktuelle Fragen nach dem Sinn des Lebens, Berlin/Stettin, Nicolai: 1767; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. VII.5. Mende 275

Mendelssohn stottert und hat einen Buckel. Er ist jahrelang nervenkrank, braucht oft Ärzte und Kuraufenthalte und stirbt mit 56.

Dass in seiner Person Unsterbliches und Fragilität so drastisch verbunden erscheinen, verstört und fasziniert. Wie er seine Erfahrungen von Behinderung und Diskriminierung in Brillanz verwandelt: Das trägt bei zur Ausstrahlung seines Lebenswerkes.

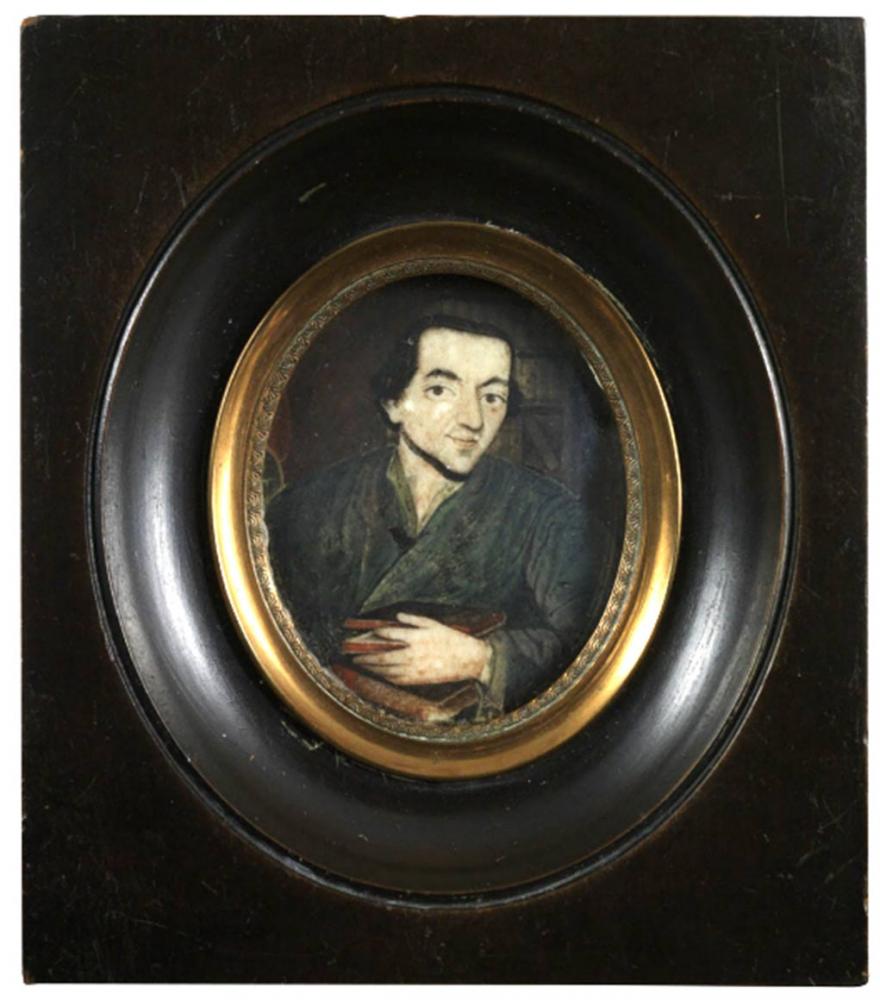

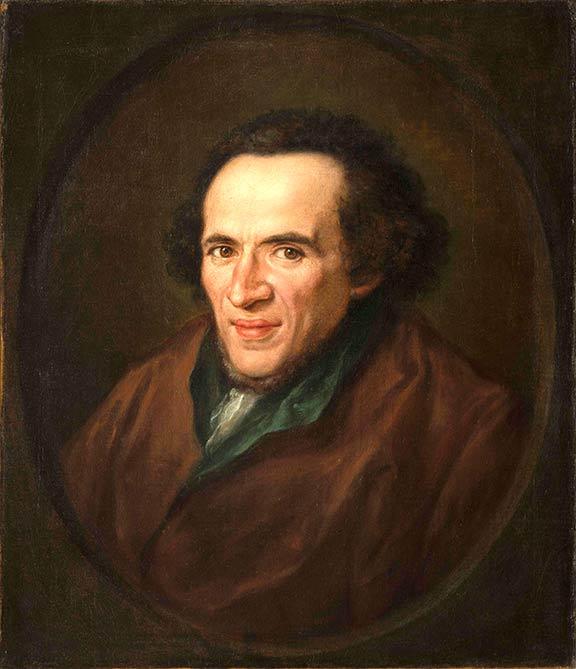

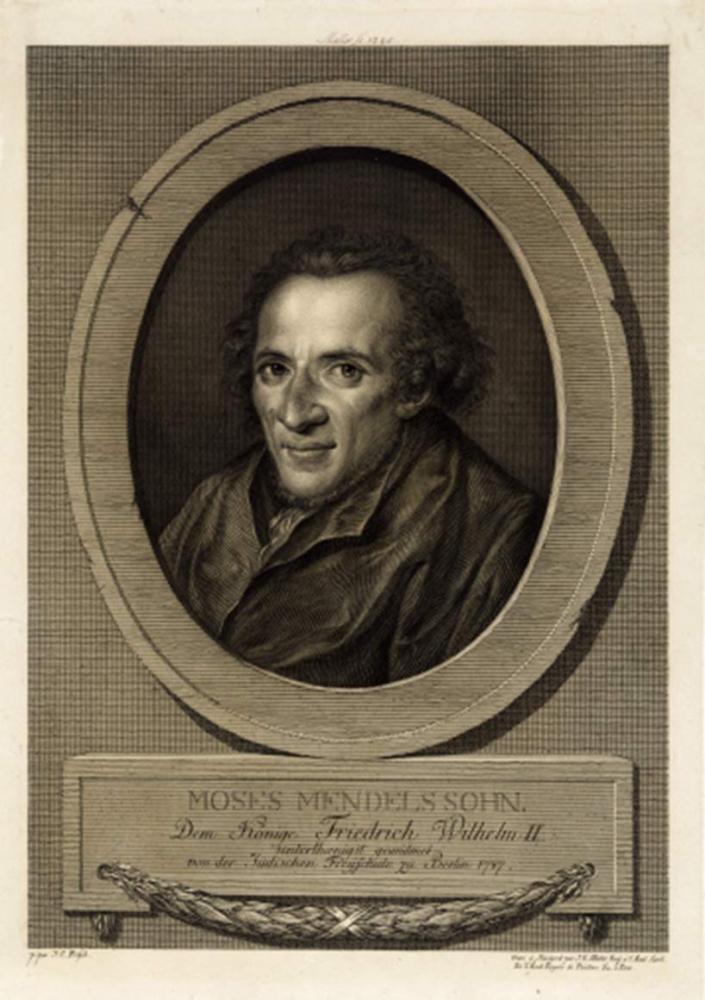

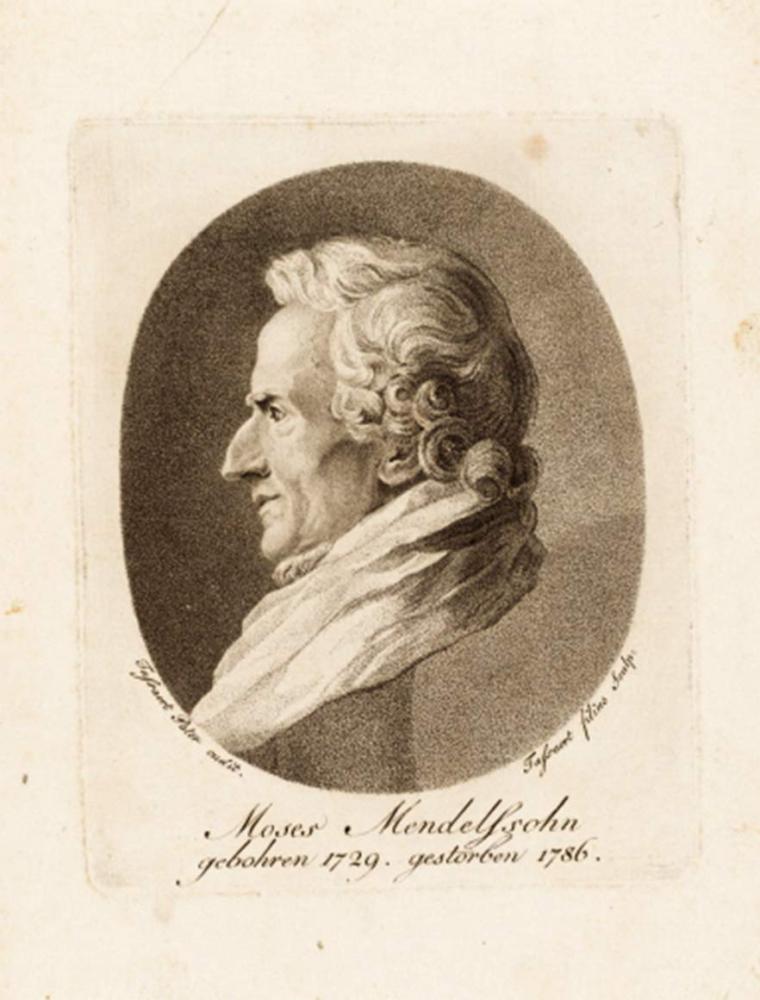

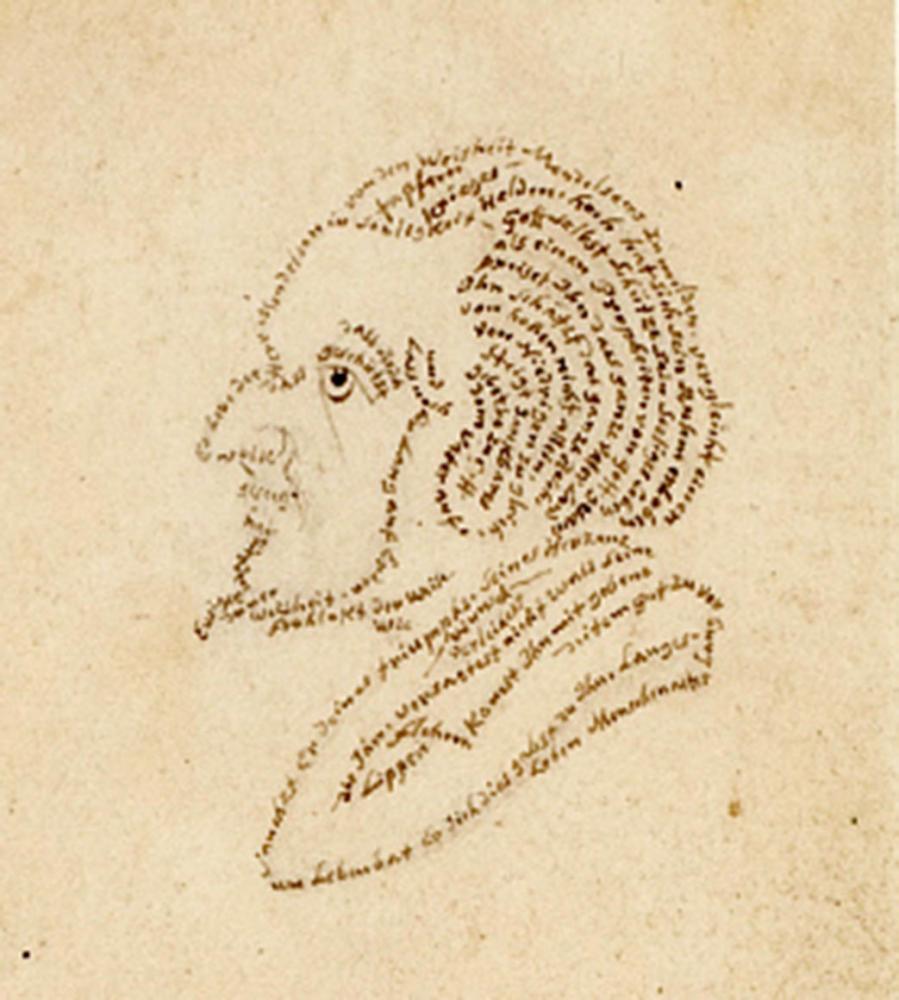

Mendelssohn als Celebrity

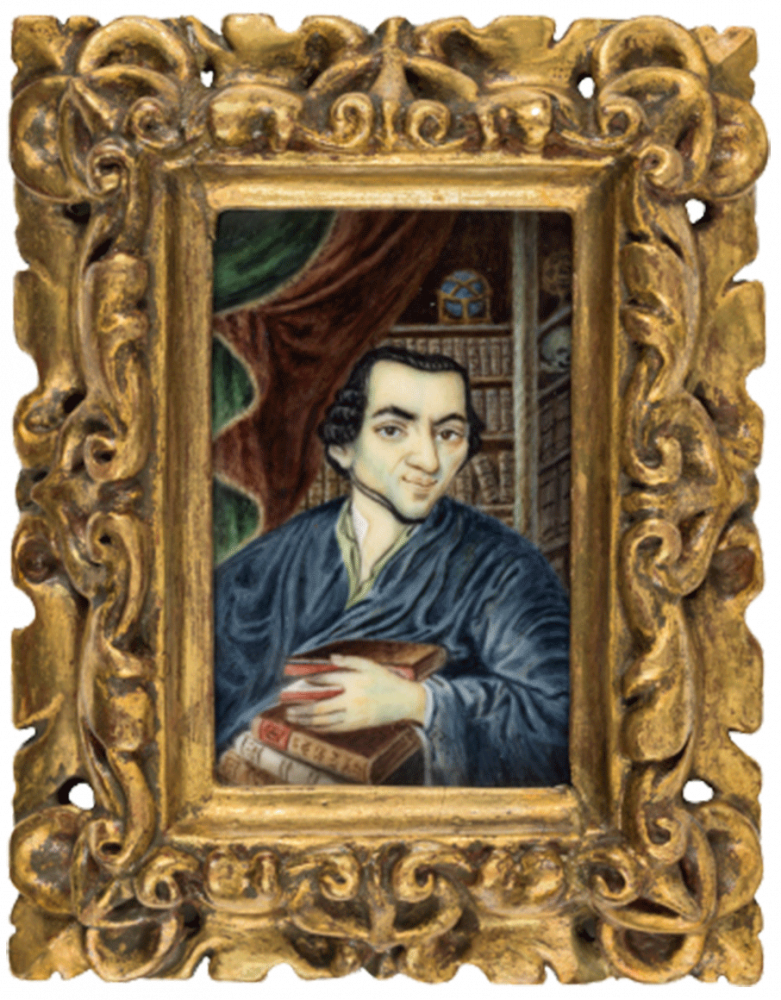

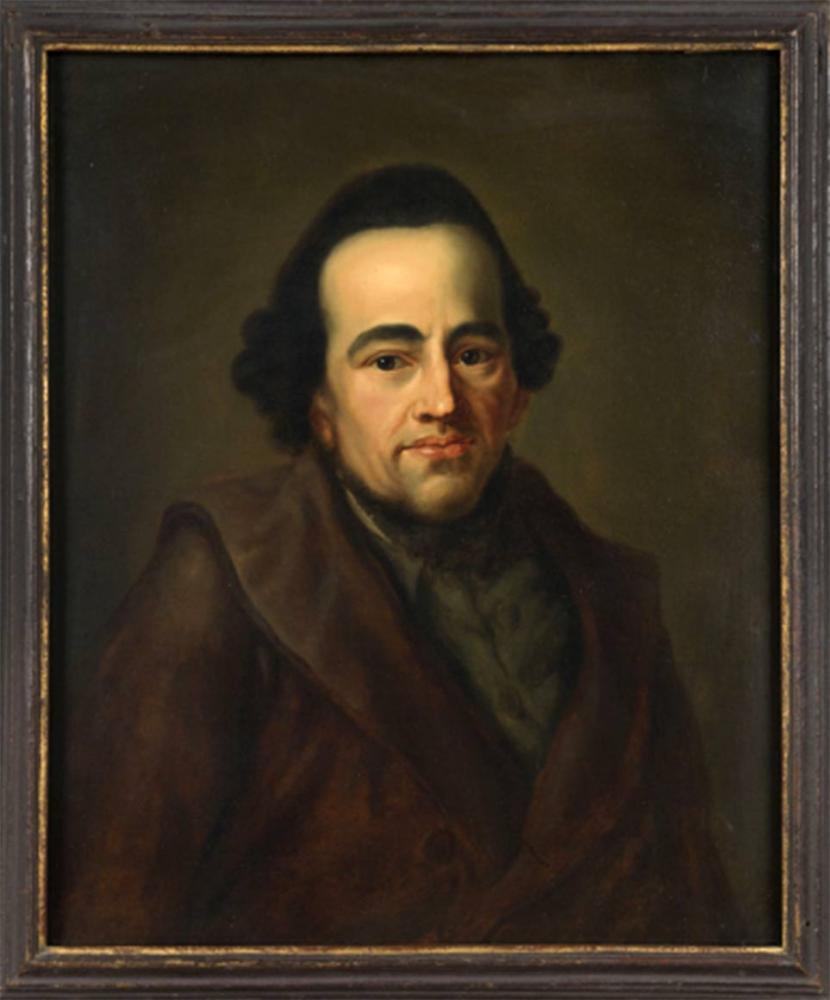

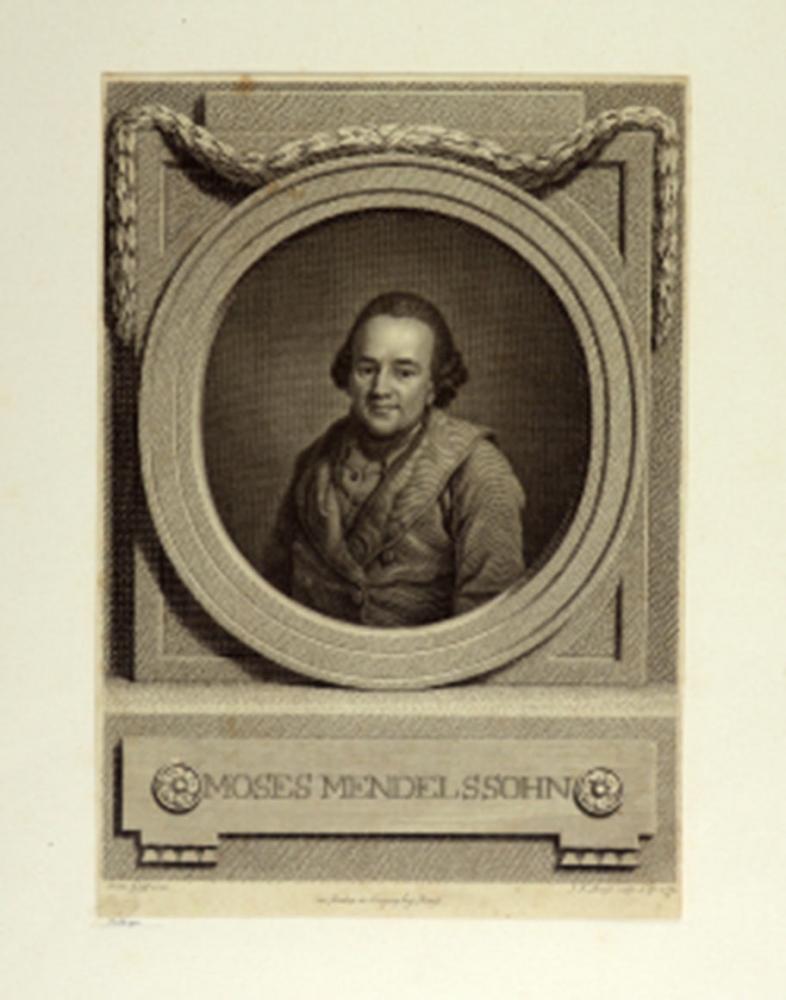

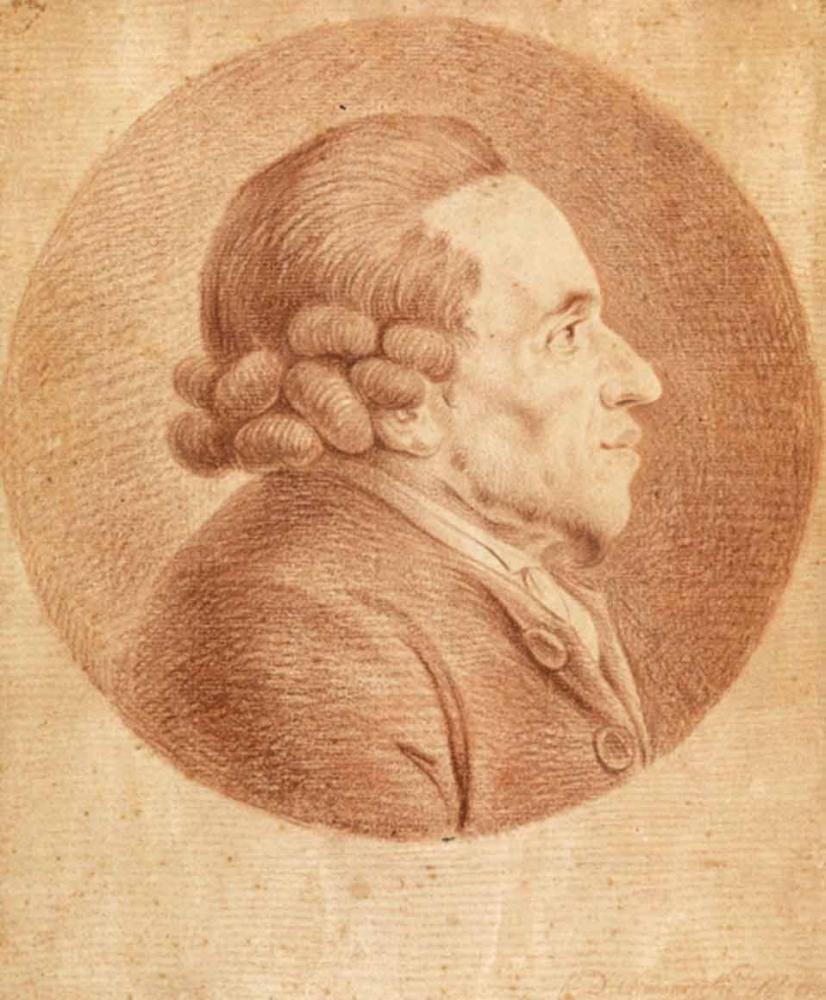

Das Publikum will neue Ideen nicht nur lesen, sondern seine Autor*innen auch sehen. Eine nie gekannte Zahl von Porträts kursiert. Bilder schaffen Projektionen und bedienen sie.

Schon zu Lebezeiten stehen Mendelssohns Darstellungen auf Gemälden, Stichen und Medaillen im Kontrast zu einander. Die erste Miniatur von 1767 zeigt den jungen Bestsellerautor als jüdischen Gelehrten. Die Büste des Hofbildhauers im letzten Lebensjahr feiert den neuen Sokrates. Er wirkt mal spirituell, mal charismatisch, mal naturalistisch. Quer durch Europa wird Mendelssohn außergewöhnlich häufig abgebildet – vergleichbar mit Albert Einstein, dessen Konterfei Eingang in die heutige Popkultur fand.

Welchen Moses hätten Sie denn gern? Auf dem Markt der Rezeptionen suchen alle ihr Spiegelbild.

Aus der Bilderfabrik

Im Jahr der Veröffentlichung des Phädon porträtiert ein Hamburger jüdischer Künstler Mendelssohn als Miniatur. Es entstehen mehrere Kopien. Auch andere Porträts wurden als Stiche und Miniaturen verbreitet.

Vermutlich Elimelech Pilta ben Schimschon Rofe, Porträt Moses Mendelssohn, nach 1767, Gouache auf Horn oder Elfenbein; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2001/357/0, Foto: Jens Ziehe

Vermutlich eigenhändige Variante der Porträtminiatur von Elimelech Pilta ben Schimschon Rofe, nach 1767, Gouache auf Elfenbein; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2020/107/0, Foto: Roman März

Als der Lavater-Streit in vollem Gange ist, beauftragt der Leipziger Buchhändler Philip Erasmus Reich den Maler Anton Graff mit einem Porträt für seine Freundschaftsgalerie. Es wird durch Repliken, Kopien und Stiche verbreitet.

Kopie nach Anton Graff (1736–1813), Porträt Moses Mendelssohn, nach 1771, Öl auf Leinwand; Mendelssohn-Gesellschaft e.V. Berlin, Leihgabe aus Privatbesitz

Johann Friedrich Bause (1738–1814) (nach Anton Graff), Porträt Moses Mendelssohn, Leipzig, 1772 Kupferstich; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2020/123/0, Foto: Anne Krause

Aus einer karikaturhaften Skizze entwickelt Chodowiecki ein idealisiertes Porträt. Die Zeichnung wird im Abklatschverfahren reproduziert. Sie dient einer Medaille und Kupferstichen von Abramson als Vorlage.

Daniel Nikolaus Chodowiecki (1726–1801), Porträt Moses Mendelssohn, Berlin, ca. 1775, Rötel; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2013/125/0, Foto: Jens Ziehe

Weitere Informationen zu diesem Objekt finden Sie in unseren Online-Sammlungen

Johann Christoph Frisch, der auch Marcus Elieser Bloch, Marcus Herz und Isaac Daniel Itzig porträtiert, malt das am häufigsten reproduzierte Gemälde im Hochzeitsjahr der Tochter Dorothea und dem Erscheinungsjahr von Jerusalem.

Johann Christoph Frisch (1738–1815), Porträt Moses Mendelssohn, Berlin, 1783, Öl auf Leinwand; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2013/355/0, Foto: Roman März.

Weitere Informationen zu diesem Gemälde finden Sie in unseren Online-Sammlungen.

Johann Gotthard Müller (1747–1830) (nach Johann Christoph Frisch), Porträt Moses Mendelssohn, Stuttgart, 1786/87, Kupferstich; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. GDR 64/1/0, Foto: Roman März

Weitere Informationen zu diesem Objekt finden Sie in unseren Online-Sammlungen.

Ersatz für eine Büste oder künstlerisches Experiment? Die Mendelssohn-Verehrerin Dorothea von Kurland besitzt es und hat es vielleicht auch in Auftrag gegeben. Der Maler porträtiert den kurländischen Adel ebenso wie die Berliner jüdische Oberschicht.

Jean Joseph François Tassaert (1765–1825) (nach Jean Pierre Antoine Tassaert), Porträt Moses Mendelssohn, nach 1786, Kupferstich; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2018/129/0, Foto: Roman März

Weitere Informationen zu diesem Objekt finden Sie in unseren Online-Sammlungen.

Johann Gottfried Schadow (1764–1850) (nach Jean Pierre Antoine Tassaert), Porträt Moses Mendelssohn mit Phädon, Psalmen, Jerusalem, ca. 1786/87, Radierung; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 1999/106/0, Foto: Jens Ziehe

Weitere Informationen zu diesem Objekt finden Sie in unseren Online-Sammlungen

Unbekannt (nach Johann Christoph Frisch), Mikrographisches Schreibmeisterporträt Moses Mendelssohns, nach 1778, Papier, Tinte; CC-BY-SA Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel

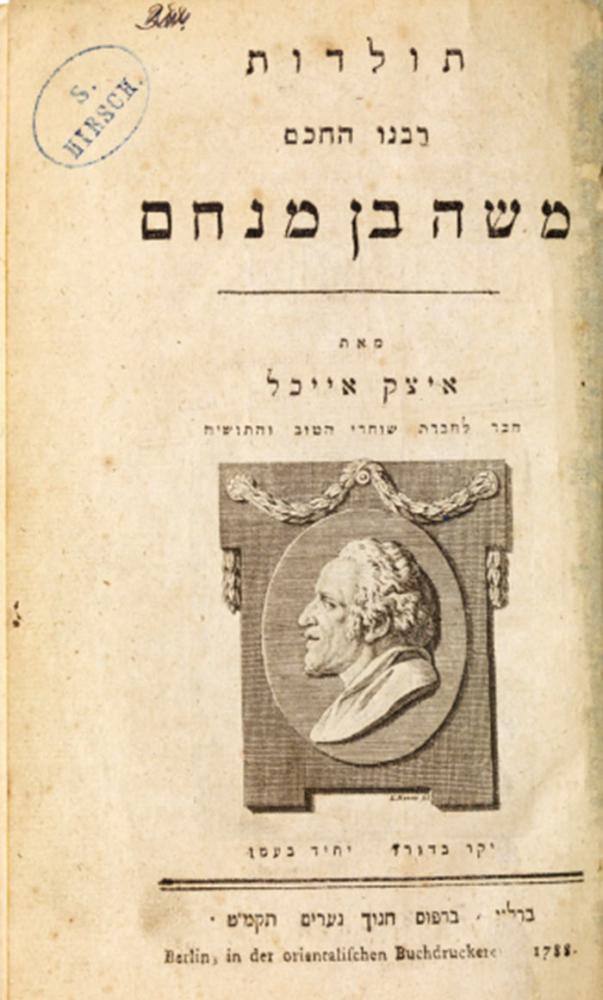

Isaak Abraham Euchel (1756–1804), Toledot Rabbenu ha-chacham Mosche ben-Menachem (Das Leben unseres Lehrers des Weisen Moses Mendelssohn), Porträtstich von Eberhard Siegfried Henne (nach Johann Christoph Frisch), 1784, Berlin, Orientalische Buchdruckerei: 1788; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. IV. Mende 1964, Foto: Jens Ziehe

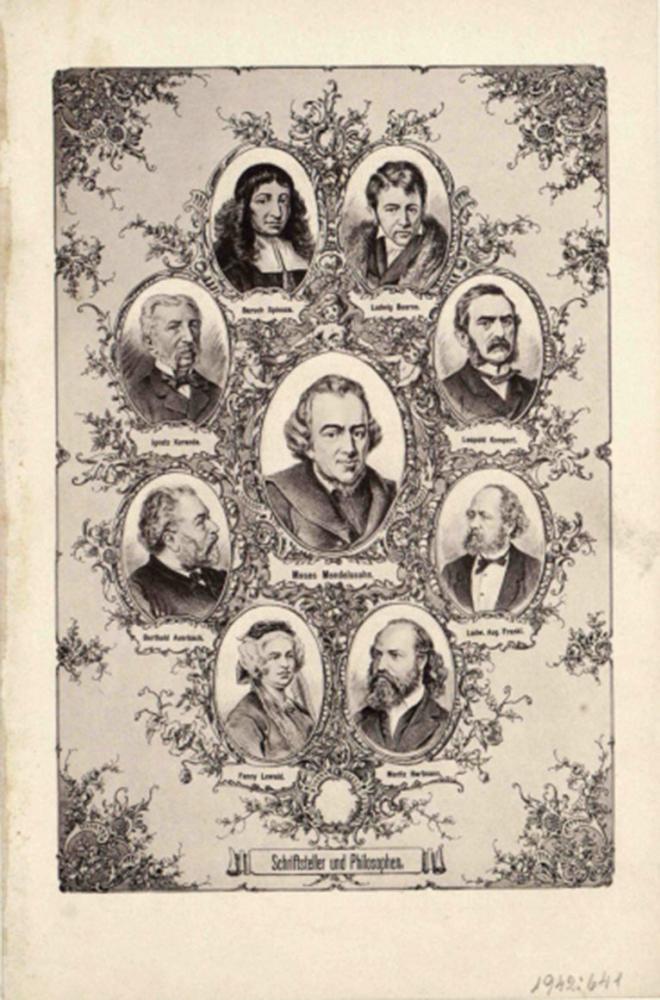

Die Jüdinnen*Juden des 19. Jahrhunderts, liberal und traditionell, verehren Mendelssohn gleichermaßen. Mendelssohn im Kreis von Baruch Spinoza, Ludwig Boerne, Leopold Kompert, Ludwig August Frankl, Moritz Hartmann, Fanny Lewald, Berthold Auerbach und Ignatz Kuranda.

Unbekannt, Moses Mendelssohn im Kreise von Schriftsteller*innen und Philosophen, ca. 1900, Lithografie; Österreichische Nationalbibliothek Wien, PORT_00134974_01

Für den Weg in die Zukunft modelliert man sich Held*innen nach Bedarf. Dem Trauerzug Mendelssohns folgt noch die ganze Jüdische Gemeinde, samt Mitgliedern des Hofes. Bald bilden sich Denkmal-Fraktionen.

Für Haskala-Aktivist*innen ist Mendelssohn der Aufklärer. Für Neoorthodoxe der Gesetzestreue. Für Schtetl-Bewohner*innen der Tora-Übersetzer. Für Patriot*innen der „Moses der deutschen Juden“.

Die Jubiläumsausgabe der Gesammelten Schriften beginnt 1929 mit Unterstützung der Nachkommen zum 200. Geburtstag. 1938 vernichtet die Gestapo den gerade erschienenen Band bis auf wenige Exemplare. 2023 soll die seit 1972 fortgesetzte Edition fertiggestellt sein.

Variationen der Unsterblichkeit

David Rosenberg, Denkmal zu Moses Mendelssohns 100. Geburtstag, Brüssel, 1829, Lithografie; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2007/235/0, Foto: Roman März

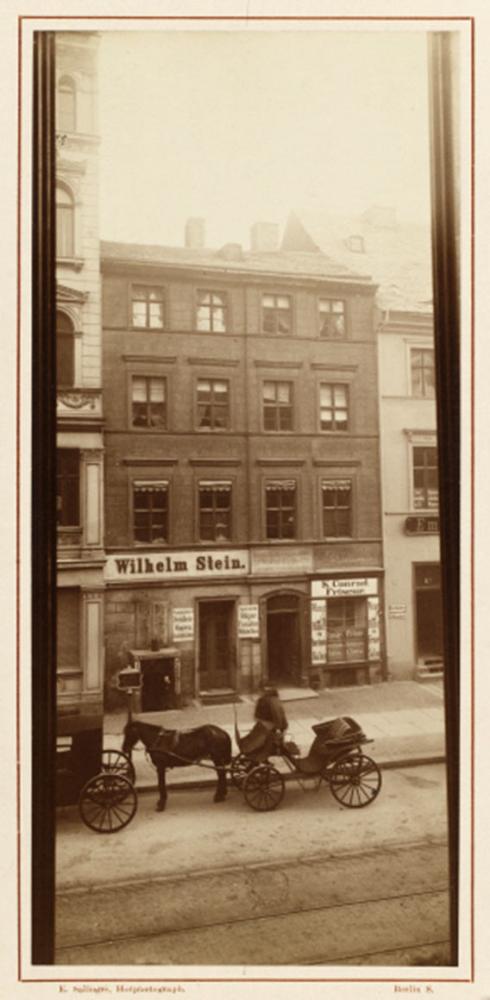

Die Gedenktafel befand sich am ehemaligen Wohnhaus Mendelssohns in der Spandauer Straße 68. Eine der frühesten Ehrungen für einen Bürgerlichen im öffentlichen Raum.

Unbekannt, Gedenktafel für Moses Mendelssohn, Berlin, 1829, Marmor; Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum, Berlin, Foto: Anna Fischer

Otto Illemann (1869–1929), Moses Mendelssohn Medaille, Berlin, 1929, Bronze, patiniert; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2005/10/1, Foto: Roman März

Weitere Informationen zu diesem Objekt finden Sie in unseren Online-Sammlungen

Sonderbriefmarke zum 250. Geburtstag Moses Mendelssohns 1979, Entwurf: Designer Reinhold Gerstetter, Herausgeber: Bundesfinanzministerium; Jüdisches Museum Berlin, 2000/138/2, Schenkung von Susanne Götze, Foto: Jens Ziehe

Weitere Informationen zu diesem Objekt finden Sie in unseren Online-Sammlungen

Bei Nutzung der Abbildung Abbildungserlaubnis unter LB5@bmf.bund.de einholen.

Unbekannt, Pokal mit Porträt Moses Mendelssohn, Nordböhmen, ca. 1835 (Pokal), 1886 (Gravur, signiert K.B.), Glas; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2019/53/0, Foto: Roman März

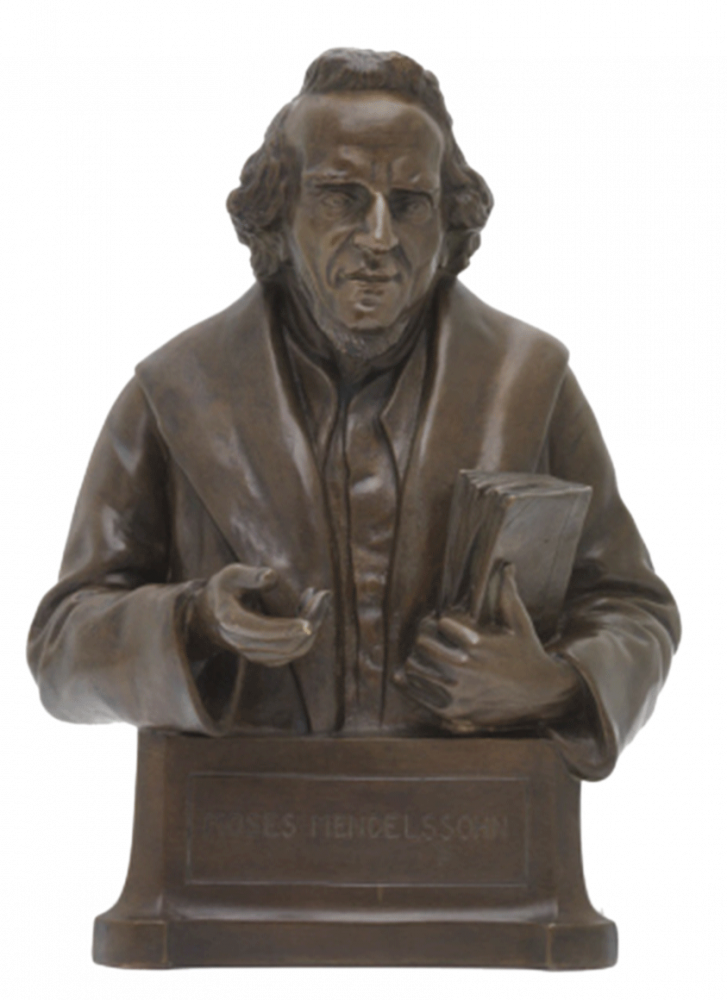

Porzellanmanufaktur Fürstenberg, Moses Mendelssohn-Büste, 2006, Abguss nach der Originalform von 1785–1790, Porzellan; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. Deko/61/0, Foto: Jens Ziehe

Jacob Plessner (1871–1936), Moses Mendelssohn-Büste, 1929, Guss nach dem Entwurf von 1909, Bronze, patiniert; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2014/374/0, Foto: Jens Ziehe

Stimmt es, dass der 14-jährige Moses Mendelssohn den ganzen Weg von Dessau nach Berlin zu Fuß zurücklegte und dann auch noch die Stadt umrunden musste, weil Jüdinnen*Juden nur durch das nördlich gelegene Rosenthaler Tor nach Berlin hinein durften?

Das Stereotyp des „Wandernden Juden“ kann angesichts der Länge der Reise auf den jungen Mendelssohn kaum zutreffen. Es gibt auch keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass das Rosenthaler Tor damals der einzige Zugang für Jüdinnen*Juden zur Stadt war. Wahrscheinlicher ist, dass Moses Mendelssohn die damals übliche Postkutsche nutzte. Von Dessau kommend, betrat er Berlin – nach einer Befragung und nach der Bezahlung einer Sondersteuer für Jüdinnen*Juden – vermutlich durch den südlichen Eingang, das Hallesche Tor.

Mit dieser und weiteren Legenden beschäftigt sich die Graphic Novel Moische von typex.

In der Zeit nach Mendelssohns Tod polarisiert sich die Haltung zu ihm und seinem Denken. Die Geschichte der Philosophie stellt Mendelssohn als „Popularphilosophen“ in den Schatten von Kant. Für Marx ist dieser Vermittler ein „Seichtbeutel“. Zionist*innen sagen, er sei schuld an der Assimilation. Für Nazis wird er zum Feindbild.

Vielleicht ist es Zeit für eine neue Bewertung. Wo können wir mit den Fragen unserer Zeit an die Utopie der Aufklärung und deren Dialogfähigkeiten anknüpfen?

Zitierempfehlung:

Jüdisches Museum Berlin (2022), Moses Mendelssohn. Kommunikationstalent in einer Zeit des Umbruchs – „Wir träumten von nichts als Aufklärung“.

URL: www.jmberlin.de/node/8663

Alle Angebote zur Ausstellung „Wir träumten von nichts als Aufklärung“ – Moses Mendelssohn

- Über die Ausstellung

- „Wir träumten von nichts als Aufklärung“ – Moses Mendelssohn – 14. Apr bis 11. Sep 2022

- Publikationen

- „Wir träumten von nichts als Aufklärung“ – Moses Mendelssohn – Katalog zur Ausstellung, 2022, zweisprachig: auf Deutsch und Englisch

- Moische. Sechs Anekdoten aus dem Leben des Moses Mendelssohn – Graphic Novel von Typex, 2022, deutsche Ausgabe, mit Leseprobe zum Download

- Moishe. Six Anecdotes from the Life of Moses Mendelssohn – Graphic Novel von Typex, 2022, englische Ausgabe, mit Leseprobe zum Download

- Digitale Angebote

- Aktuelle Seite: Moses Mendelssohn und seine Zeit – Online-Feature zur Ausstellung, 2022

- Mendelssohn-Diskurse: Medienrevolution – Öffentlichkeit, Celebrity, Bilderflut – Video-Mitschnitt mit Frederek Musall, Caspar Battegay und Shmuel Feiner, 2022, auf Englisch

- Mendelssohn-Diskurse: Aufklärung – Fake News, Schwärmerei, Vernunft – Video-Mitschnitt mit Carolin Emcke, Hannah Peaceman, Frederek Musall, Inka Bertz und Thomas Lackmann, 2022

- Nach einer wahren Geschichte – Interview mit Typex, Zeichner und Autor von Moische, 2022

- Siehe auch

- Moses Mendelssohn, Philosoph

- Haskala/Aufklärung

- Objekte zu Moses Mendelssohn – in unseren Online-Sammlungen

X

X