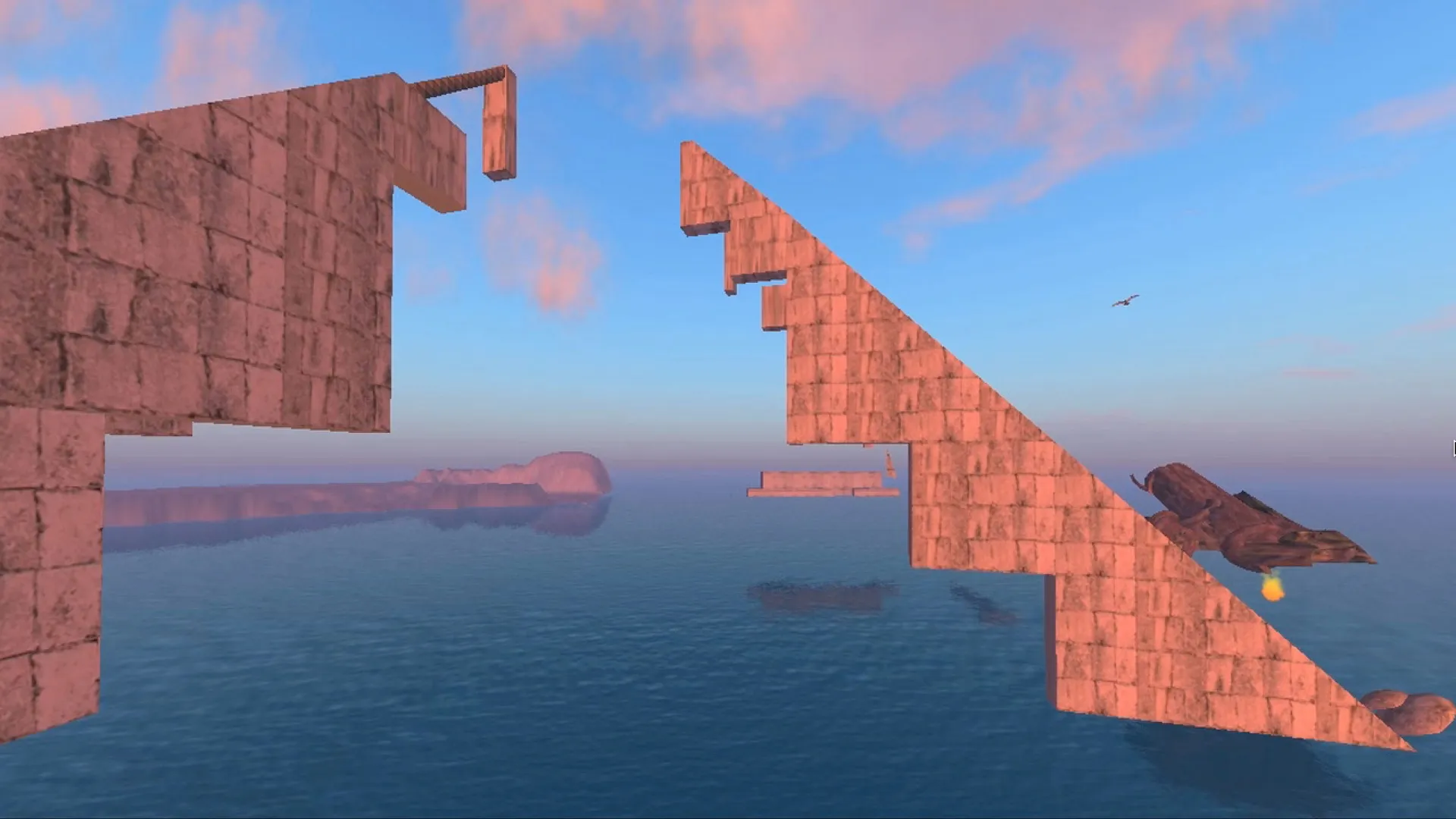

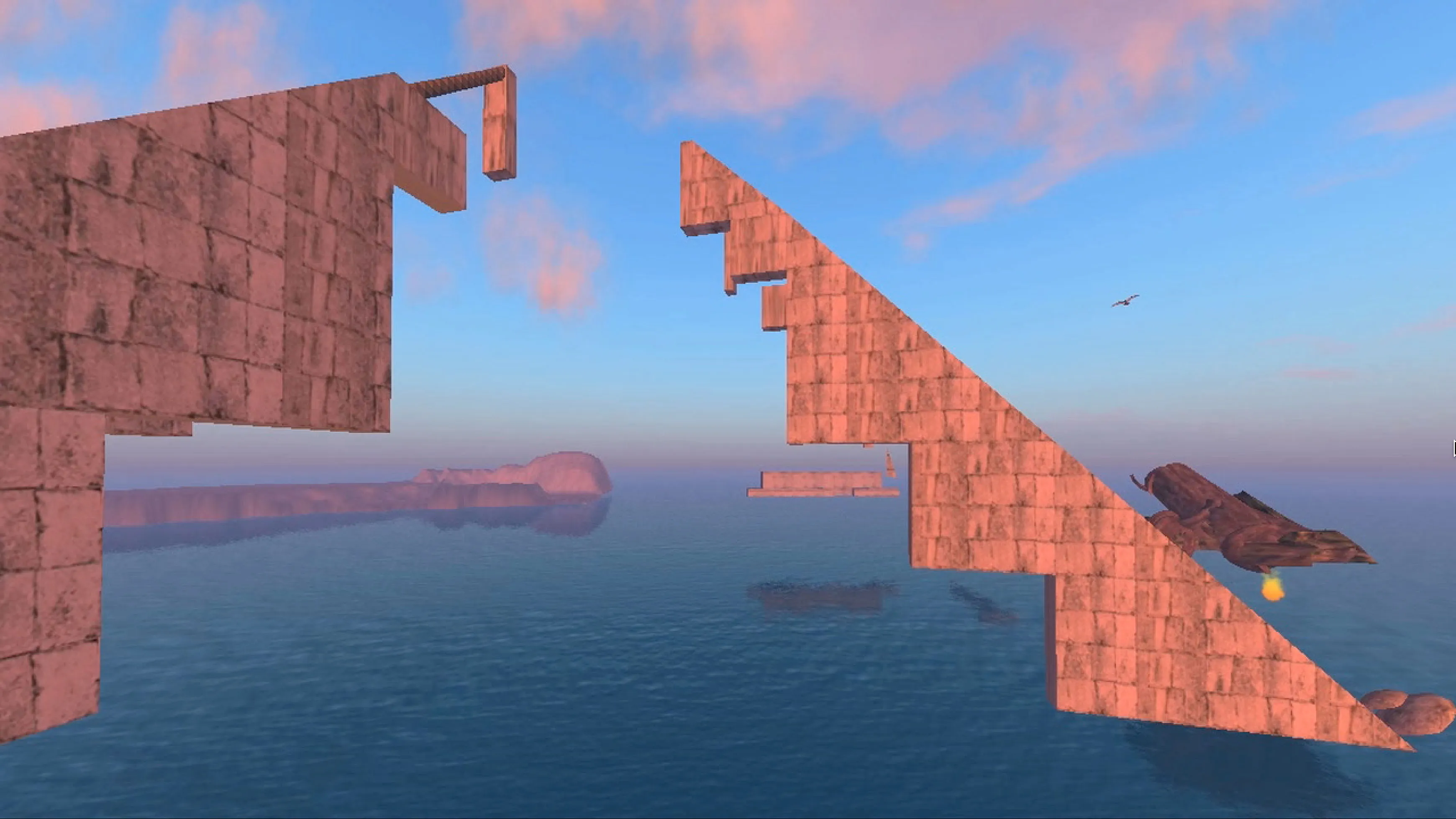

Mary Flanagan, [borders: chichen itza], 2010

Access Kafka

Ausstellung

Kafka kommt nach Berlin! 100 Jahre nach Franz Kafkas Tod öffnet das Jüdische Museum Berlin mit seiner Ausstellung Access Kafka neue Türen zu seinem Werk: Handschriften und Zeichnungen aus Franz Kafkas Nachlass begegnen Gegenwartskunst etwa von Yael Bartana, Maria Eichhorn, Anne Imhof, Martin Kippenberger, Maria Lassnig, Trevor Paglen oder Hito Steyerl. Dabei stehen universelle und zeitlose Fragen nach Zugängen im Mittelpunkt.

Ausstellung bereits beendet

Wo

Altbau 1. OG

Lindenstraße 9–14, 10969 Berlin

Der Begriff „Access“ bedeutet im weiteren Sinn die Erlaubnis, Freiheit oder Fähigkeit, einen Ort – auch einen imaginären oder virtuellen Raum – zu betreten oder zu verlassen. Fragen nach Einlass und Zugehörigkeit sind ein wiederkehrendes Motiv in Kafkas literarischen Texten. Die beklemmenden Beschreibungen der Desorientierung, Überwachung und sinnentleerter Regelwerke sind heute in anderer Hinsicht relevant als zu Kafkas Schaffenszeiten: In einem Zeitalter umfassender Digitalisierung, in dem soziale Netzwerke, künstliche Intelligenz und Algorithmen anonymisiert Zugänge verwalten, verschwimmen die Grenzen zwischen Privatsphäre und öffentlichem Raum. Diese Umstände bestimmen Bedingungen der gesellschaftlichen Teilhabe. Werke der Gegenwartskunst reflektieren diese Fragen – auch in Bezug auf die Rolle von Kunst und Künstler*innentum selbst. Die Ausstellung Access Kafka und das Begleitprogramm laden dazu ein, diesen Reflexionen zu folgen, an ihnen teilzunehmen und sie weiterzuführen.

Künstler*innen: Cory Arcangel, Yuval Barel, Yael Bartana, Guy Ben-Ner, Marcel Broodthaers, Marcel Duchamp, Maria Eichhorn, Mary Flanagan, Ceal Floyer, Lynn Hershman Leeson, Tehching Hsieh, Anne Imhof, Fatoş İrwen, Franz Kafka, Uri Katzenstein, Lina Kim, Martin Kippenberger, Maria Lassnig, Michal Naaman, Trevor Paglen, Alona Rodeh, Roee Rosen, Gregor Schneider, Hito Steyerl

Erfahren Sie auf dieser Seite mehr zu den einzelnen Ausstellungskapiteln:

Booklet zur Ausstellung

Download (PDF / 261.67 KB / auf Deutsch und Englisch / barrierefrei)Access Denied

Die Verweigerung von Zugang ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig – ob in wirtschaftlichen, politischen oder privaten Bereichen. Kafka, der promovierte Jurist, macht die Verweigerung in seinen Texten greifbar: Josef K. droht der Prozess, ohne dass er weiß, warum und durch wen; der zum „Ungeziefer“ verwandelte Gregor Samsa wird von seiner Familie ausgegrenzt; der Mann vom Lande wartet vergeblich auf Einlass „vor dem Gesetz“. Fast hätte Kafka den heute nahezu unbegrenzten Zugang zu seinem eigenen Werk verhindert: Er verfügte, dass alle seine Manuskripte nach seinem Tod vernichtet werden. Bei aller Offenheit der Kunst zeigt Kafka biografisch und in seinen Texten, dass es ungewiss bleibt, wann etwas zu Kunst und jemand zum Künstler wird, und wer darüber bestimmt: die Kunstschaffenden selbst? Das Publikum? Oder doch der Arbeitsmarkt?

Franz Kafka, Schwarzes Notizbuch – Zeichnungen, ca. 1923; סימול ARC. 4* 2000 05 037, Max Brod Archiv, National Library of Israel

Kunstwerke aus dem Ausstellungsraum Access Denied

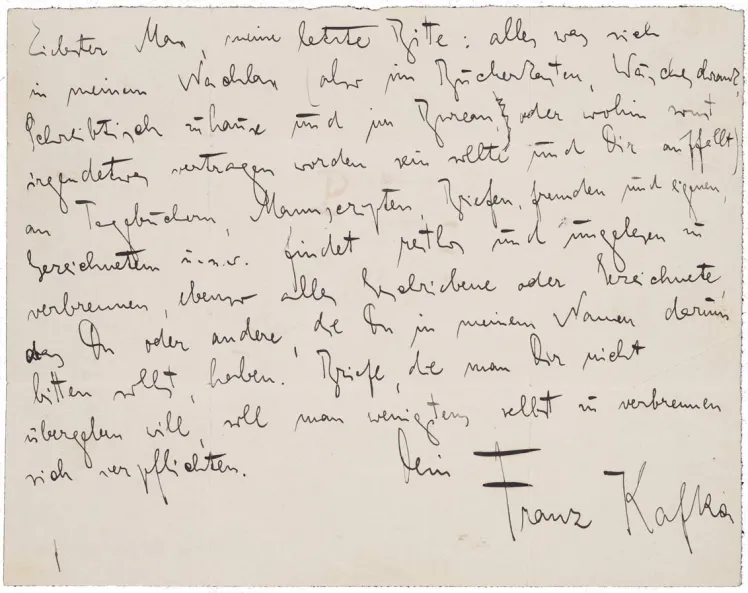

Kafkas letzter Wille

Franz Kafka starb am 3. Juni 1924. Er war erst 40 Jahre alt. Fast hätte Kafka der Nachwelt den Zugang zu seinem in großen Teilen unpublizierten Nachlass verweigert. Erfahren Sie mehr anhand dieser testamentarischen Notiz:

Max Brod (1884–1968), Schriftsteller, Literatur- und Kunstkritiker und Studienfreund von Kafka aus Prag, ermuntert Kafka zu schreiben und hilft ihm, seine Texte zu publizieren. Heute vor allem als Herausgeber von Kafkas Nachlass bekannt.

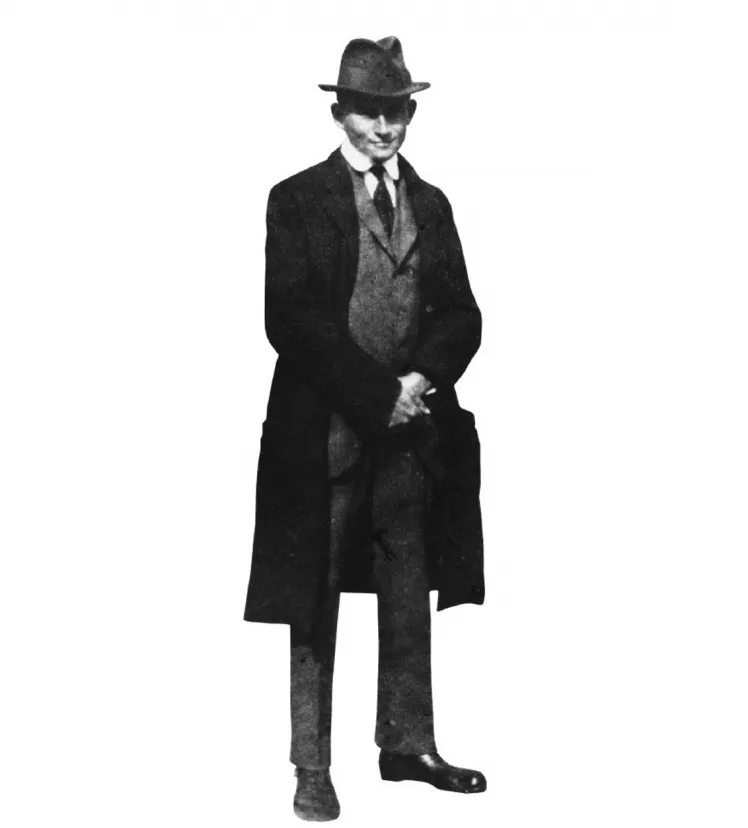

Max Brod, 1914, Dresden; Deutsches Literaturarchiv Marbach

Kafka hinterlässt Max Brod 1921/1922 zwei testamentarische Notizen mit der Anweisung, seinen Nachlass komplett zu vernichten.

Heute befindet sich der Großteil von Kafkas Nachlass hier:

- National Library of Israel, Jerusalem

- Bodleian Libraries, University of Oxford

- Deutsches Literaturarchiv Marbach

Max Brod ignoriert diese Anweisung, alles restlos und ungelesen zu verbrennen! Ein Glück – sonst gäbe es heute nur Zugang zu bereits publizierten Texten von Kafka, also kein Schloss, keinen Proceß.

Max Brod flieht 1939 mit dem allerletzten Zug aus Prag vor den einmarschierenden Deutschen in das Britische Mandat Palästina, im Gepäck Kafkas Manuskripte, z.B. diese testamentarische Notiz.

Diese und andere Zeichnungen hat Brod bei seiner Flucht aus der Tschechoslowakei im Gepäck. Sie werden von ihm zur Bebilderung der Kafka-Bände ausgeschnitten.

Aus dem Zeichnungsheft von ca. 1901-1907 oder etwas später; סימול ARC. 4* 2000 05 037, Max Brod Archiv, National Library of Israel

Will Kafka wirklich, dass alles verbrannt wird? Würde er sein Testament dann an Max Brod adressieren?

Testamentarische Notiz an Max Brod, aus: Franz Kafkas Nachlassverfügungen („Testamente“), 1921-1922; סימול ARC. 4* 2000 05 050 Max Brod Archiv, National Library of Israel

Transkription der testamentarischen Notiz an Max Brod (1921/22)

Liebster Max, meine letzte Bitte: alles was sich in meinem Nachlass (also im Bücherkasten, Wäscheschrank, Schreibtisch zuhause und im Bureau, oder wohin sonst irgendetwas vertragen worden sein sollte und Dir auffällt) an Tagebüchern, Manuscripten, Briefen, fremden und eigenen, Gezeichnetem u.s.w. findet restlos und ungelesen zu verbrennen, ebenso alles Geschriebene oder Gezeichnete, das Du oder andere, die Du in meinem Namen darum bitten sollst, haben. Briefe, die man Dir nicht übergeben will, soll man wenigstens selbst zu verbrennen sich verpflichten.

Dein

Franz Kafka

Kafkas Arbeit

Kafka war von Beruf promovierter Jurist. Seine Berufung war die Literatur. Er bezeichnete beides als Arbeit.

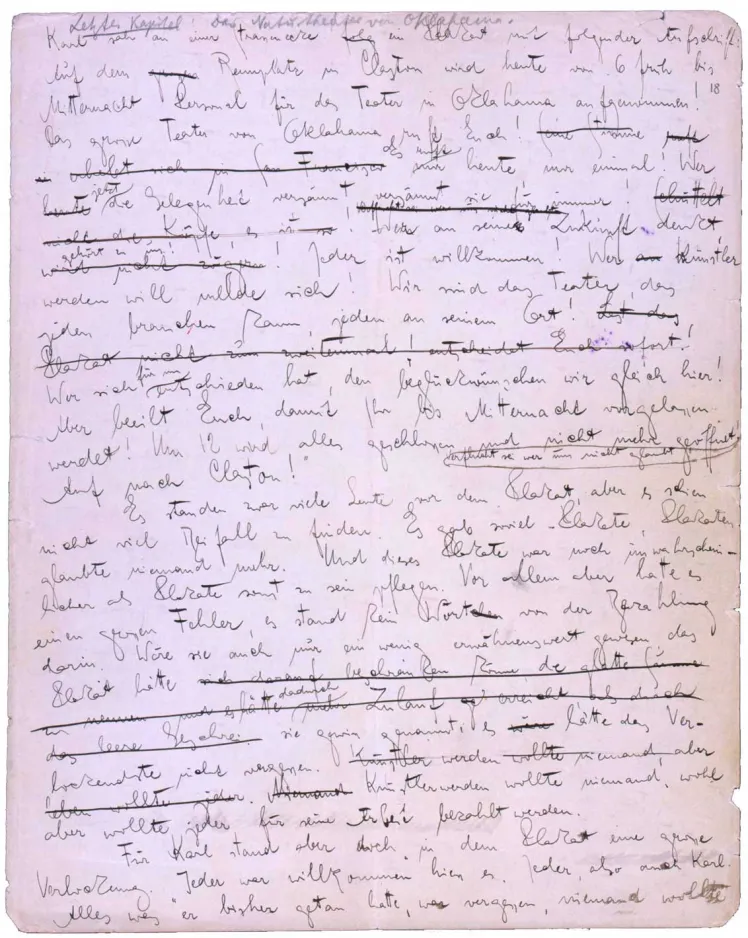

Die folgende Manuskriptseite aus dem unvollendeten Roman Der Verschollene, 1914 geschrieben, gibt Einblicke in seine Arbeit. Es ist die erste Seite des vermuteten Abschlusskapitels über die Erlebnisse des Protagonisten Karl Roßmann mit dem Theater von Oklahoma.

Kafkas Roman handelt vom jungen Karl Roßmann, der nach Amerika auswandert. Dort wird er von seinem reichen Onkel verstoßen und sucht sein Glück in der Arbeitswelt. Das Naturtheater von Oklahoma sucht Künstler. Karl Roßmann meldet sich und bekommt wegen fehlender Papiere nur einen Job als „technischer Arbeiter“.

Handschriftliche Ergänzung von Max Brod: „Letztes Kapitel: Das Naturtheater von Oklahama“.

Kafka ist inspiriert von Arthur Holitschers Reisebericht Amerika. Heute und Morgen von 1912. Er übernimmt dessen Schreibfehler „Oklahama“.

Arthur Holitscher (1869–1941) ist ein ungarisch-jüdischer Reiseschriftsteller. Als Sozialist schreibt Holitscher über den Arbeitsmarkt und soziale Ungerechtigkeit in Amerika.

„Wer Künstler werden will melde sich!“

Franz Kafka hebt die Hand.

„Künstler werden wollte niemand, wohl aber wollte jeder für seine Arbeit bezahlt werden.“ – Kafka solidarisiert sich mit der Arbeiterschaft.

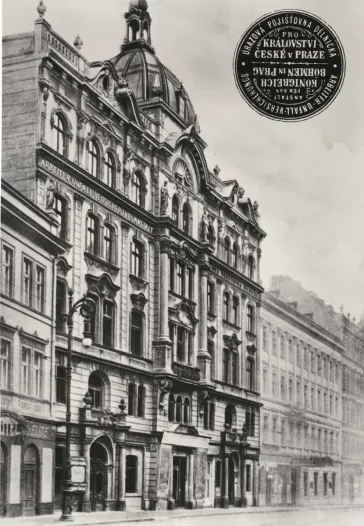

Von 1908 bis 1922 arbeitet Kafka als Beamter der Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt in Prag.

Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt in Prag; Archiv K. Wagenbach / akg-images

Erste Seite des Fragments Naturtheater von Oklahoma, vermutlich das Abschlusskapitel des unvollendeten Romans Der Verschollene (Amerika), 1914, Tinte und Bleistift auf Papier, 25 × 20,5 cm; MS. Kafka 42, fol. 18r, Bodleian Libraries, University of Oxford

Transkription der ersten Seite des Naturtheater von Oklahoma

Karl sah an einer Straßenecke ein Plakat mit folgender Aufschrift: „Auf dem Rennplatz in Clayton wird heute von sechs Uhr früh bis Mitternacht Personal für das Theater in Oklahama aufgenommen! Das große Theater von Oklahama ruft euch! Es ruft nur heute, nur einmal! Wer jetzt die Gelegenheit versäumt, versäumt sie für immer! Wer an seine Zukunft denkt, gehört zu uns! Jeder ist willkommen! Wer Künstler werden will, melde sich! Wir sind das Theater, das jeden brauchen kann, jeden an seinem Ort! Wer sich für uns entschieden hat, den beglückwünschen wir gleich hier! Aber beeilt euch, damit Ihr bis Mitternacht vorgelassen werdet! Um zwölf Uhr wird alles geschlossen und nicht mehr geöffnet! Verflucht sei, wer uns nicht glaubt! Auf nach Clayton!“

Es standen zwar viele Leute vor dem Plakat, aber es schien nicht viel Beifall zu finden. Es gab so viel Plakate, Plakaten glaubte niemand mehr. Und dieses Plakat war noch unwahrscheinlicher, als Plakate sonst zu sein pflegen. Vor allem aber hatte es einen großen Fehler, es stand kein Wort von der Bezahlung darin. Wäre sie auch nur ein wenig erwähnenswert gewesen, das Plakat hätte sie gewiss genannt; es hätte das Verlockendste nicht vergessen. Künstler werden wollte niemand, wohl aber wollte jeder für seine Arbeit bezahlt werden.

Für Karl stand aber doch in dem Plakat eine große Verlockung. „Jeder war willkommen“, hieß es. Jeder, also auch Karl. Alles, was er bisher getan hatte, war vergessen, niemand wollte [ihm daraus einen Vorwurf machen.]

Franz Kafka

Der Verschollene (Amerika), 1914

Auszug aus dem unvollendeten Roman und Beginn seines vermutlich letzten Kapitels „Das Naturtheater von Oklahoma“

Access Wort

In gegenwärtigen Kommunikationsformen werden Zugänge durch Symbole, Slogans, Codes und Emojis aufgezeigt und die Schrift durch Piktogramme ersetzt. Worte werden Bilder. Kafka wählt das Schreiben und den Text als Zugang zu seiner Vorstellungswelt – ein Übergang, der für ihn mit großer Konzentration verbunden ist. Er schreibt in einer Bildsprache, die häufig Türen und Fenster aufgreift, und Erfahrungen der Ausgrenzung und des Eindringens sichtbar macht. Selten schildert er das Aussehen seiner Protagonist*innen oder die Schauplätze seiner Erzählungen. Die Illustration seiner Werke möchte er am liebsten verbieten. Seine eigenen Zeichnungen sind symbolartig komprimiert. Der Autor konzentriert sich aufs Wesentliche und überlässt die Ausschmückungen der Fantasie seines Publikums.

Franz Kafka, Postkarte an Sophie Brod mit einer Leseempfehlung zu Der Tag der Vergeltung, 26.2.1911, Bleistift auf bedrucktem Karton; 9,3 × 14,1 cm; סימול ARC. 4* 2000 05 044, Max Brod Archiv, National Library Israel

Kunstwerke aus dem Ausstellungsraum Access Wort

Kafkas Bilderrätsel

Franz Kafka und seine Übersetzerin ins Tschechische Milena Jesenská sind gute Freund*innen und haben von 1919 bis 1920 eine kurze, aber intensive Liebesbeziehung. Erfahren Sie mehr darüber aus folgendem Brief an Milena vom 28. Juli 1920:

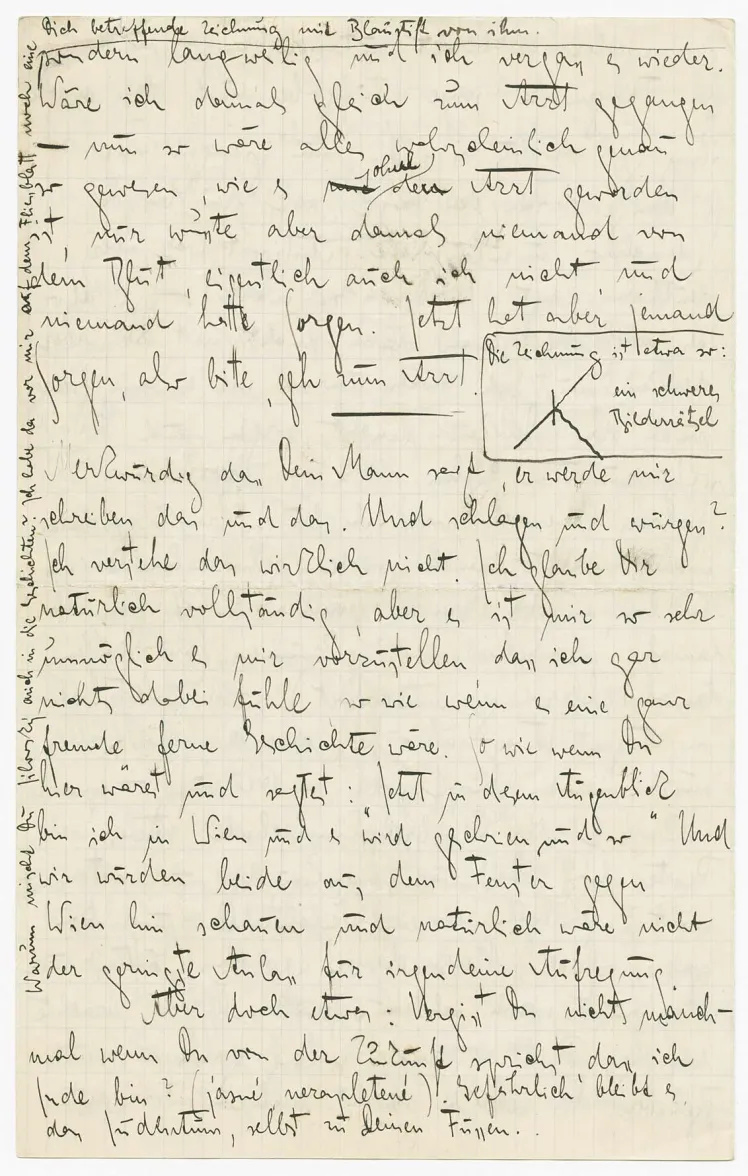

„nur wusste aber damals niemand von dem Blut“

Franz und Milena erzählen sich intime Details. Er berichtet ihr von seiner Kehlkopftuberkulose, damit sie zum Arzt geht.

Milena Jesenská (1896-1944), tschechische Journalistin, Schriftstellerin und Übersetzerin, übersetzte Kafkas Texte ins Tschechische.

Milena Jesenská, 1920; akg-images / Archiv K. Wagenbach

„Dein Mann“

Milena ist während ihrer Liebesbeziehung mit Kafka gleichzeitig mit dem Literaturagenten Ernst Pollak verheiratet.

„Vergißt Du nicht manchmal wenn Du von der Zukunft sprichst, dass ich Jude bin?“

Milena ist nicht jüdisch. Sie wird 1917 von ihrem Vater in eine Psychiatrie eingewiesen – er will nicht, dass sie den jüdischen Literaturkritiker Ernst Pollak heiratet.

„Gefährlich bleibt es, das Judentum, selbst zu Deinen Füßen.“

Milena Jesenská schließt sich 1939, 19 Jahre nach diesem Brief, dem antifaschistischen Widerstand gegen die Nazis an. Sie hilft gefährdeten Personen aus Prag zu flüchten.

1939 wird Milena von der Gestapo verhaftet und 1944 im KZ Ravensbrück ermordet.

„Die Zeichnung ist etwa so: ein schweres Bilderrätsel“

Das Bilderrätsel wurde nie gelöst. Steht das „K“ für Kafka?

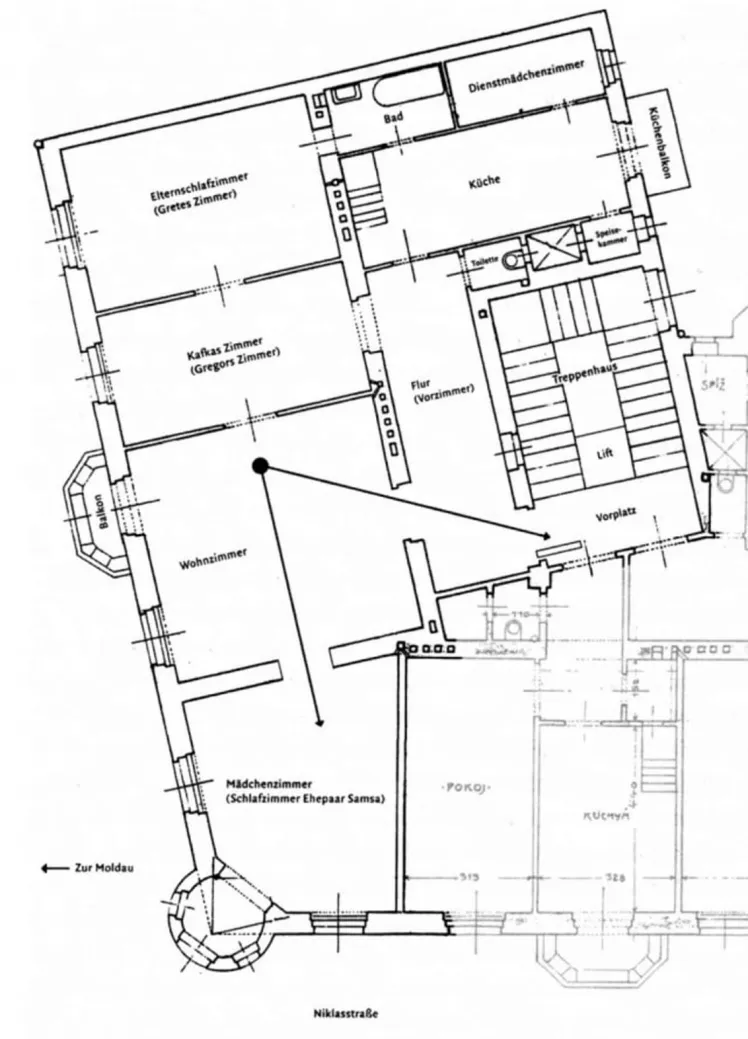

Milena nannte Kafka wegen seiner unleserlichen Unterschrift „Frank“.

Ein „schweres Bilderrätsel“, Brief an Milena Jesenská, 28.07.1920, Tinte auf Papier, 23 × 14,4 cm; DLA, D 80.15/18, Deutsches Literaturarchiv Marbach

Transkription des Briefs an Milena Jesenská (Auszug)

An Milena Jesenská [Prag, 28. Juli 1920] Mittwoch

[„…spuckte ich auf der Civilschwimmschule etwas Rotes aus. Das war merkwürdig und interessant, nicht? Ich sah es ein Weilchen an und vergaß es gleich. Und dann geschah es öfters und überhaupt wann ich ausspucken wollte brachte ich das Rot zustande, es lag ganz in meinem Belieben. Da war es nicht mehr interessant] sondern langweilig und ich vergaß es wieder. Wäre ich damals gleich zum Arzt gegangen – nun so wäre alles wahrscheinlich genau so gewesen, wie es ohne den Arzt geworden ist, nur wusste aber damals niemand von dem Blut, eigentlich auch ich nicht, und niemand hatte Sorgen. Jetzt hat aber jemand Sorgen, also bitte, geh zum Arzt.

Merkwürdig dass Dein Mann sagt, er werde mir schreiben das und das. Und schlagen und würgen? Ich verstehe das wirklich nicht. Ich glaube Dir natürlich vollständig, aber es ist mir so sehr unmöglich es mir vorzustellen, dass ich gar nichts dabei fühle, so wie wenn es eine ganz fremde ferne Geschichte wäre. So wie wenn Du hier wärest und sagtest: „Jetzt in diesem Augenblick bin ich in Wien und es wird geschrien und so.“ Und wir würden beide aus dem Fenster gegen Wien hin schauen und natürlich wäre nicht der geringste Anlaß für irgendeine Aufregung.

Aber doch etwas: Vergißt Du nicht manchmal wenn Du von der Zukunft sprichst, dass ich Jude bin? (jasná, nezapletená) [klar, unkompliziert]. Gefährlich bleibt es, das Judentum, selbst zu Deinen Füßen.“

Access Judentum

Ob Kafka ein jüdischer Schriftsteller ist, beantwortet er am besten selbst: In seinem Tagebuch fragt er „Was habe ich mit Juden gemeinsam?“ und erwidert sogleich „Ich habe kaum etwas mit mir gemeinsam.“ In seinen Texten verhandelt Kafka Zugehörigkeit und Ausschluss, gemeinschaftliche und individuelle Erfahrungen auf eine ebenso ambivalente wie universelle Weise und ist damit erstaunlich aktuell – ob jemand zu einer sozialen Gruppe, einem Staat oder einer Religion gehört, ist weder eindeutig noch konstant. Kafka selbst kommt aus einer assimilierten, liberal-jüdischen Familie, schreibt nicht explizit über das Judentum, lernt jedoch Hebräisch und interessiert sich für Zionismus. Seine größte Begeisterung gehört dem jiddischen Theater: Hier erfährt er einen jüdischen Gemeinschaftssinn. In der Kunst findet sein selbstreflexiver, ambivalenter Bezug zur Gesellschaft einen Platz.

Franz Kafka, Selbstporträt, ca. 1911; סימול ARC. 4* 2000 05 086, Max Brod Archiv, National Library of Israel

Kunstwerke aus dem Ausstellungsraum Access Judentum

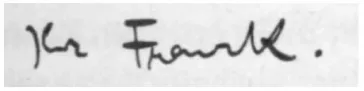

Kafka lernt Hebräisch

Kafka spricht zu Hause, unter Freunden und im Studium Deutsch. Im Familiengeschäft und auf der Arbeit wird vermehrt Tschechisch gesprochen. Kafka studiert zusätzlich seit 1917 im Eigenstudium Hebräisch. 1922/23 nimmt er Privatunterricht bei Puah Ben-Tovim (1903–1991), die in Jerusalem geboren wurde und auf Empfehlung Hugo Bergmanns, Kafkas Freund und Leiter der Hebräischen Nationalbibliothek in Jerusalem, zum Studium nach Prag kommt.

Es ist nicht eindeutig belegt, warum Kafka Hebräisch lernt. Mögliche Beweggründe sind Kafkas zeitweilige Überlegungen, nach Britisch Mandats Palästina auszuwandern. Die Wörter in Kafkas Vokabelheft geben Auskunft, womit er sich u.a. beschäftigte:

Assimilation

Kafkas Familie und seine meisten Freund*innen sind assimilierte, liberale, deutschsprachige Jüdinnen und Juden. Assimiliert bedeutet an die christliche Mehrheitsgesellschaft kulturell angepasst. Liberal bedeutet reformiert und nicht an die Zeremonien gebunden.

Kultur

Bei der Suche nach Zugehörigkeit beschäftigt sich Kafka mit dem Judentum als Kultur. Er hört in Prag 1909-11 Martin Bubers Drei Reden über das Judentum mit folgenden zentralen Botschaften:

- Die Notwendigkeit einer spirituellen und kulturellen Erneuerung im Judentum.

- Das Judentum ist eine Kultur und Lebensweise.

- Die Gemeinschaft spielt eine zentrale Rolle im Judentum.

Die Auswahl der Vokabeln hat auf diese Weise nur Kafka treffen können, auf dieser Seite u.a.:

sich angleichen, Assimilation, Mond, sie ging aus dem Zimmer, Dein Sohn, Kutscher, Zorn, zürnen, Kultur pflegen, ich bete aus dem Gebetbuch, ich schreibe auf dem Papier

Beispiele von anderen Doppelseiten sind:

Wirklichkeit, Hebamme, Wanze, Laus, Junggeselle, Vollendung, Flamme

oder:

das hat einen Beweis, Wange, Ohrfeige, Spinat, Reis, Teich, Getränk, Nase, es ist ausgeschlossen, Kreisel, Verstand

„ich schreibe auf dem Papier“

Mitte November 1920 schreibt Kafka an Milena Jesenská:

„Die ganzen Nachmittage bin ich jetzt auf den Gassen und bade im Judenhafl. Prasivé plemeno (Räudige Rasse) habe ich jetzt einmal die Juden nennen hören. Ist es nicht das Selbstverständliche, daß man von dort weggeht, wo man so gehaßt wird (Zionismus oder Volksgefühl ist dafür gar nicht nötig)? Das Heldentum, das darin besteht doch zu bleiben, ist jenes der Schaben, die auch nicht aus dem Badezimmer auszurotten sind. Gerade habe ich aus dem Fenster geschaut: berittene Polizei, zum Bajonettangriff bereite Gendarmerie, schreiende auseinanderlaufende Menge und hier oben im Fenster die widerliche Schande, immerfort unter Schutz zu leben.“

Antisemitismus als ein Beweggrund für Kafkas Überlegungen, auszuwandern.

Franz Kafka, Hebräisches Vokabelheft, 1922–1923, Tinte und Bleistift auf Papier, 10,2 × 17,2 cm; MS. Kafka 30, Bodleian Libraries, University of Oxford

Access Gesetz

Kafkas Erzählung Vor dem Gesetz handelt von einem Mann, der zeitlebens Eintritt in das Gesetz verlangt. Ein Türhüter hält ihn davon ab, die für ihn vorgesehene Schwelle zu übertreten. Einen Grund nennt der Wächter nicht. Als Jurist und Beamter verbindet Kafka Fragen über das Gesetz mit der Kunst: Ihn beschäftigt das sinnentleerte Regelwerk der Bürokratie, die anonyme Fremdbestimmung der Gewalten, das Eindringen in die Privatsphäre und die Unzugänglichkeit der Macht. In den Räumen des ehemaligen Kammergerichts, der heutigen Ausstellungsfläche des Museums, hält Kafkas Zeichnung Hüter der Schwelle Wache. Welche Verantwortung haben die Künstler*innen, ein Licht auf das zu werfen, was hinter der bewachten Schwelle steht?

Franz Kafka, Zeichnung, 1901–1907, Bleistift auf Papier, 17,1 × 10,6 cm; סימול ARC. 4* 2000 05 080, Max Brod Archiv, National Library Israel

Kunstwerke aus dem Ausstellungsraum Access Gesetz

Der Prozess von Kafkas Process

Ausschnitt aus dem Buchcover von Franz Kafka: Der Prozess. Berlin: Die Schmiede, 1925.

„,Wie ein Hund!‘ sagte er, es war, als sollte die Scham ihn überleben.“ (Franz Kafka, letzter Satz aus dem unvollendeten Roman Der Process)

Franz Kafka gelingt es nicht, seine drei Romane – Der Process, Das Schloss, Der Verschollene (Amerika) – zu Ende zu bringen. Hier ist der Schreibprozess von Der Process nach Erkenntnissen des Kafka-Biografen Reiner Stach wiedergegeben:

| Mai 1914 | Erste Verlobung von Franz Kafka und Felice Bauer |

| 12. Jul 1914 | Im Berliner Hotel Askanischer Hof kommt es zur Entlobung. Kafka schildert das Ereignis als „Gerichtshof im Hotel“. |

| 28. Jul 1914 | Beginn Erster Weltkrieg. Kafka gilt ab 1915 als „unersetzliche Fachkraft“ der Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt und wird nicht an die Front gerufen. |

| 11. Aug 1914 | Kafka fängt an, Der Process zu schreiben. Zuerst entstehen das erste und das Schlusskapitel. Es ist vermutlich ein Versuch, das Buch auf jeden Fall zu Ende zu bringen. Doch Kafka vollende den Process nie. |

| Okt 1914 | Kafka schreibt die Geschichte In der Strafkolonie. Kafka schreibt das Kapitel Das Naturtheater von Oklahoma für den Roman Der Verschollene. |

| 30. Nov 1914 | Tagebucheintrag Franz Kafka: „Ich kann nicht mehr weiterschreiben. Ich bin an der endgültigen Grenze, vor der ich vielleicht jahrelang sitzen soll.“ |

| Okt–Dez 1914 | Kafka schreibt die Türhüter-Legende Vor dem Gesetz. Die Geschichte ist Teil des Romans Der Process, wird aber getrennt veröffentlicht: erstmals am 7. Sep 1915, in Selbstwehr. Unabhängige jüdische Wochenschrift, Prag. |

| Jan 1915 | Kafkas Konzentration reißt ab. Es gelingt ihm nicht mehr, den Process zu vollenden. |

| Jul 1916–1917 | Zweite Verlobung mit Felice Bauer |

| 1920 | Kafka schreibt Zur Frage der Gesetze. Der kurze Text handelt von einer kleinen Adelsgruppe, die ,uns‘ durch geheime Gesetze beherrschen. |

„... es ist doch etwas äußerst Quälendes, von Gesetzen beherrscht zu werden, die man nicht kennt.“ (Franz Kafka, aus Zur Frage der Gesetze, 1920)

Access Raum

Die Globalisierung und das digitale Zeitalter eröffnen manchen Menschen unerwartete Räume, während anderen der Zutritt verwehrt wird. Die Grenze von privaten und öffentlichen Bereichen verschwimmt. Auch für die Kunst gilt keine Beschränkung auf Kunstorte wie Galerien oder Museen. Wie ist die Kunst dann noch als solche zu erkennen? Oder hat sie vielleicht längst schon den Alltag infiltriert? Kafka nutzt in seinen Texten Motive wie Türen, Tore, Fenster, Schwellen oder Bauten, um Gefühlen der Ausweglosigkeit, Desorientierung und Beklemmung eine Gestalt zu geben. In dieser von ihm geschaffenen erzählerischen Architektur finden sich viele Lesende wieder.

Kafka, Franz, Schwarzes Notizbuch – Zeichnungen, ca. 1923; סימול ARC. 4* 2000 05 037, Max Brod Archiv, National Library of Israel

Kunstwerke aus dem Ausstellungsraum Access Raum

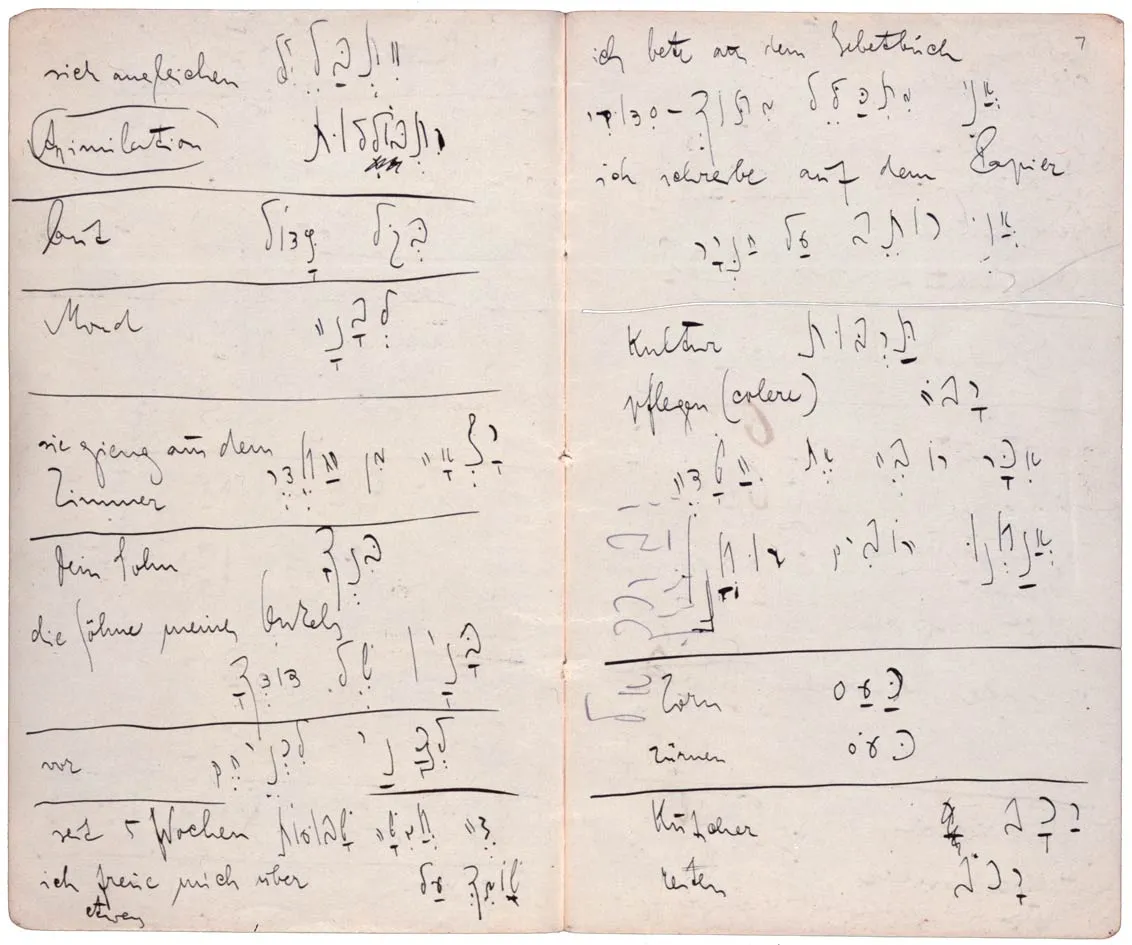

Die Verwandlung von Kafkas Wohnung

Kafka wohnt von 1907 bis 1913 mit seinen Eltern in der Nikolasstrasse in Prag. Die Wohnung ist im 4. Stock vom Haus zum Schiff. Dort schreibt er im November–Dezember 1912 seine berühmteste Erzählung: Die Verwandlung.

Die Wohnung der Familie Kafka hat den gleichen Grundriss wie die Wohnung der Samsas aus der Verwandlung.

Realität: Kafka hat drei Schwestern. Die jüngste, Ottilie (*1892), genannt Ottla, ist seine Lieblingsschwester.

Im Oktober 1912 ermutigt Ottla ihren Bruder Franz, mehr Einsatz in der Asbestfabrik der Familie zu zeigen. Kafka möchte lieber seine Zeit schreibend verbringen und empfindet ihre Einmischung als Verrat, da Ottla sonst immer zu ihm hält. (Brief an Max Brod, 7./8. Oktober 1912)

Ottilie Kafka, 1910; akg-images / Archiv K. Wagenbach

Fiktion: In Die Verwandlung wacht Gregor Samsa eines morgens hier als Ungeziefer in seinem Bett auf. Dann wird er immer mehr von seiner Familie verstoßen.

Realität: Kafka stört der Lärm der vielen Türen der Wohnung:

„Ich sitze in meinem Zimmer im Hauptquartier des Lärms der ganzen Wohnung.“ (Aus: Großer Lärm, 1912)

Fiktion: Erst kümmert sich Gregor Samsas Schwester um ihn, als er zum Ungeziefer wird. Dann spricht sie aus, dass er eine zu große Belastung für die Familie ist.

Fiktion: Von dieser Stelle im Wohnzimmer aus blickt Gregor Samsa, zum ersten Mal auf seinen „vielen Beinchen“, dem ins Treppenhaus flüchtenden Prokuristen nach.

Skizze des Kafka-Experten Hartmut Binder aus: Hartmut Binder, Kafkas Verwandlung, Frankfurt a. M./Basel: Stromfeld Verlag 2004, Abb. 22

Access Körper

In Kafkas Erzählungen sind Körper tierisch, werden verwandelt, mit Nadeln durchstochen, von Würmern ausgehöhlt, ausgehungert und exekutiert. Seinen eigenen Körper empfindet er als schwach und unzureichend, obwohl er ihm das Schreiben ermöglicht – für Kafka eine äußerst physische Tätigkeit. Er beschreibt das Künstlerische oft als performativ: Seine Künstlerfiguren sind Darstellende, wie Josefine die Sängerin, der Hungerkünstler oder der Trapezakrobat. Der Körper wird in der Kunst, vor allem in der Performancekunst, zum Austragungsort von Vorschriften und Ausgrenzungen. In der Beschäftigung mit dem eigenen Körperbild markieren Künstler*innen oft sich selbst als letzte Barriere zwischen Kunst und Publikum und knüpfen damit an aktuelle Gespräche über Inklusion, körperliche Transformation oder Transhumanismus an.

Franz Kafka, Zeichnung auf dreieckigem Papier, ca. 1906, Bleistift auf braunem Papier, 10,4 × 8,3 × 7,8 cm; סימול ARC. 4* 2000 05 080, Max Brod Archiv, National Library Israel

Kunstwerke aus dem Ausstellungsraum Access Körper

Kafkas Körper

Die Bedeutung des Körpers ist bei Kafka sowohl biografisch als auch literarisch zentral. Als Angestellter der Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt für das Königreich Böhmen hat er mit Körperlichkeit zu tun. Kafka hält nicht viel von Psychoanalyse, teilt aber die Vorstellung, dass Körper und Geist zusammenhängen.

Kafka ist 1,82 m groß. Unter dem Hut trägt er schwarzes Haar.

Kafka bevorzugt vegetarische Nahrung und lebt eher asketisch.

Er isst gerne Nüsse und Ziegenkäse und praktiziert „Fletchern“, eine nach Horace Fletcher benannte Kautechnik, bei der man mindestens 32x kaut.

Kafka ist lärmempfindlich.

Neurasthenie, eine nervöse Schwäche und Hypersensibilität, ist zu Kafkas Zeiten in Mode.

Herbst 1917: Diagnose der Tuberkulose. Kafka an Max Brod, September 1917:

„Manchmal scheint es mir, Gehirn und Lunge hätten sich ohne mein Wissen verständigt. ,So geht es nicht weiter‘ hat das Gehirn gesagt und nach 5 Jahren hat sich die Lunge bereit erklärt zu helfen.“

Häufiger Aufenthalt im Sanatorium. Kafka stirbt am 3. Juni 1924 im Alter von fast 41 Jahren.

Kafkas Mindset: Er ist wahrheitsliebend.

Max Brod bezeichnet ihn als strengen Moralisten, spricht aber auch von seiner „bezaubernden Witzigkeit und Spritzigkeit“.

Max Brod beschreibt Kafkas „blitzende graue Augen“.

Weil Kafka unter Schlaflosigkeit leidet, schreibt er oft nachts.

Kafka ist beschnitten.

Max Brod berichtet, Kafka hätte zu der Erzählung Das Urteil gesagt:

„Ich habe dabei an eine starke Ejakulation gedacht.“

Kafka war nie verheiratet, aber mehrfach verlobt, hat Freundinnen und besucht Bordelle.

Zu Kafkas Zeiten stehen antisemitischen Vorurteilen über jüdische Männlichkeit als schwach, kränkelnd und feminin zionistische Vorstellungen vom „Muskeljudentum“ gegenüber.

Kafka ist sportlich: Er schwimmt viel, rudert, geht wandern und spazieren.

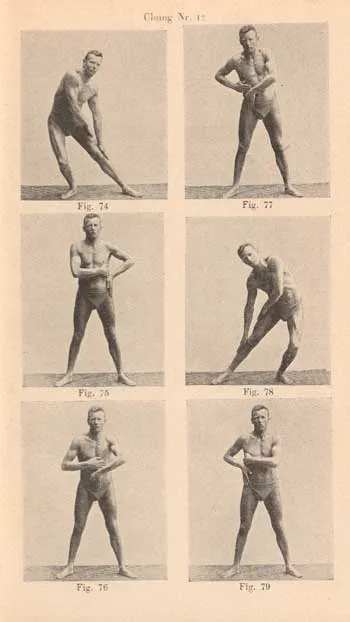

Kafka „müllert“ ab ca. 1910 täglich, d.h. er macht Turnübungen nach dem System des Dänen JØrgen Peter Müller.

Frottierübung aus: J. P. Müller, Mein System. Fünfzehn Minuten täglicher Arbeit für die Gesundheit, Leipzig o.J. [ca. 1925], S. 107.

Kafka vergleicht das Schreiben mit einer Geburt. Es ist ihm wichtiger als Nahrung.

Er schreibt nachts, u.a. viele Texte über Körperlichkeit wie z.B.

- Die Verwandlung

- Ein Landarzt

- In der Strafkolonie

- Ein Hungerkünstler

Franz Kafka; akg-images / Archiv K. Wagenbach

Kafkas Tiere

Franz Kafka integriert in seinen Werken häufig Tiere als zentrale Figuren.

„Es ist wunderbar, wer kann das leugnen, daß diese Hunde in der Luft zu schweben imstande sind, im Staunen darüber bin ich mit der Hundeschaft einig. Aber viel wunderbarer ist für mein Gefühl die Unsinnigkeit, die schweigende Unsinnigkeit dieser Existenzen. Im allgemeinen wird sie gar nicht begründet, sie schweben in der Luft, und dabei bleibt es, das Leben geht weiter seinen Gang, hie und da spricht man von Kunst und Künstlern, das ist alles. Aber warum, grundgütige Hundeschaft, warum nur schweben die Hunde? Welchen Sinn hat ihr Beruf?“ (Aus: Franz Kafka, Forschungen eines Hundes, 1922)

In der folgenden Bildergalerie finden Sie einige Beispiele, illustriert für die Ausstellung, jeweils mit dem ersten Satz der Erzählung:

Kafkas Tiere

Informationen zur Ausstellung im Überblick

- Wann 13. Dez 2024 bis 4. Mai 2025

- Eintritt 10 €, erm. 4 €

Online-Tickets für ein bestimmtes Zeitfenster erwerben Sie vor Ihrem Besuch im Ticket-Shop oder direkt an der Kasse. - Wo Altbau 1. OG

Lindenstraße 9–14, 10969 Berlin

Zum Lageplan

Alle Angebote zur Ausstellung ACCESS KAFKA

Über die Ausstellung

Aktuelle Seite: Access Kafka (13. Dez 2024 bis 4. Mai 2025) – ausführliche Informationen zu den Ausstellungskapiteln und Kunstwerken

Publikationen

- Katalog zur Ausstellung – deutsche Ausgabe, 2024

- Katalog zur Ausstellung – englische Ausgabe, 2024

Digitale Angebote

- Einlass steht aus: Kafkas Judentum – Essay von Vivian Liska aus dem Ausstellungskatalog, 2024

- Kafka in Berlin – Berlin-Spaziergang auf Jewish Places zu biografischen Stationen von Franz Kafka, verfasst von Hans-Gerd Koch

Siehe auch

Franz Kafka, Schriftsteller – Kurzbiografie und weitere Online-Inhalte zum Thema

Gefördert durch