Ein anderes Land

Jüdisch in der DDR – Ausstellung

Das Jüdische Museum Berlin zeigte die erste große Ausstellung über jüdische Erfahrungen in der DDR. Die kulturhistorische Schau unternahm eine dokumentarische Forschungsreise durch einen bisher wenig erkundeten Teil deutsch-jüdischer Geschichte und verknüpfte sie mit Bildender Kunst, Film und Literatur, mit vielschichtigen Biografien und außergewöhnlichen Exponaten.

Ausstellung bereits beendet

Wo

Altbau 1. OG

Lindenstraße 9–14, 10969 Berlin

Aus einer akteurszentrierten Perspektive nahm die Ausstellung jüdische Erfahrungen in Ostdeutschland in den Blick und erzählte über die Wendezeit hinaus bis in die unmittelbare Gegenwart. Im Mittelpunkt stand Zeitzeug*innen mit ihren persönlichen Geschichten. Was bewegte Jüdinnen*Juden zur Rückkehr in die DDR? Was bedeutete es, jüdisch zu sein in der DDR? Welches Verhältnis hatten Jüdinnen*Juden zur staatlichen Ordnung?

Nach der Erfahrung der Schoa verband viele Jüdinnen*Juden ein gemeinsamer Wunsch: Mit der DDR einen antifaschistischen Staat aufzubauen – „ein anderes Land“, wie es einige von ihnen in Gesprächen formulierten. Sie waren vor den Nationalsozialisten aus Deutschland geflohen und nach 1945 in die sowjetische Besatzungszone zurückgekehrt, hatten Konzentrationslager überlebt oder die Zeit im Versteck überstanden. Über ihre Exilerfahrungen, ihr Überleben und ihre Remigration erzählten sie in der Ausstellung.

Eindrücke aus der Ausstellung

Aufnahme aus der Fotoserie der Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße, 1987, Berlin, Fotograf: Matthias Brauner; Jüdisches Museum Berlin

Der Fotograf Mathias Brauner (geboren 1964) über seine Fotoserie:

Über einen Hinterhof gelangte ich in einen stillen, abgeschirmten Bereich. Ein Bauzaun, um den sich schon seit vielen Jahren niemand mehr kümmerte, trennte das Grundstück mit der Synagoge von der Umgebung ab. Nachdem ich diesen überwunden hatte, stand ich vor dem hohen verfallenen Gebäude. Die Ruine zu betreten, war jedes Mal etwas Besonderes — ein Ort aus einer anderen Zeit. Über einen Schutthaufen und einen Bombeneinschlag, der ein Loch in die Decke eines der Räume gerissen hatte, gelangte ich in das Innere des Gebäudes. Verblichene Muster an den Wänden, zerbrochene Türen, durchbrochene Decken und Wände ließen mich hier in eine vergangene Welt eintauchen. Mit meinem Fotoapparat versuchte ich das innere Erleben festzuhalten.

Blick in den Ausstellungsraum zu Ostberlin; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe

Religiös, säkular, sozialistisch, staatsnah, dissident: In Ostberlin trafen sehr unterschiedliche jüdische Lebensformen aufeinander. Jüdisch zu sein, bedeutete nicht unbedingt die Zugehörigkeit zur Jüdischen Gemeinde. Remigrantenfamilien teilten oft Verfolgungserfahrungen, politische Überzeugungen und ein Wertesystem, das aus diesen Gemeinsamkeiten entstand.

Die Ostberliner Gemeinde war die größte in der DDR und zählte doch nur wenige hundert Mitglieder. Religiöses Zentrum war die Synagoge Rykestraße, zu den Einrichtungen gehörte die koschere Fleischerei in Prenzlauer Berg, der jüdische Friedhof in Weißensee und die Gemeindebibliothek in der Oranienburger Straße.

Ebenfalls auf der Ausstellungsansicht zu sehen ist die (insgesamt achtteilige) Audio- und Filminstallation Neuland (Deutschland, 2023; Jüdisches Museum Berlin), die sich durch die gesamte Ausstellung zieht. Yael Reuveny erforscht darin ein Land, das es so nicht mehr gibt, das aber deutliche Spuren in der Gegenwart hinterlassen hat. Die Filmprojektionen zeigen Bezugspunkte in Ostdeutschland aus heutiger Perspektive. Biografische Interviewsequenzen schlagen den Bogen zur Vergangenheit und ergeben ein Mosaik jüdischer Lebenswege.

Tora-Vorhang aus der zerstörten Alten Synagoge Magdeburg, Deutschland, 19. Jahrhundert; Jüdisches Museum Berlin, Schenkung der Synagogen-Gemeinde zu Magdeburg, K.d.ö.R., Foto: Roman März

Im Nachrichtenblatt des Dachverbands der Jüdischen Gemeinden in der DDR vom Juni 1989 ist zu diesem Tora-Vorhang zu lesen:

Ende November 1988 kam in unser Gemeindebüro ein Antiquitätensammler und übergab unserem Vorsitzenden einen Thoravorhang. Wir vermuteten, dass er einst zum Besitz unserer zerstörten Synagoge gehörte. Wir konsultierten Experten vom Magdeburger Museum und diese stellten an Hand des Gewebes und der Applikationen fest, dass der Thoravorhang um das Jahr 1850 entstanden ist. Dies war das Jahr, wo am 19. September 1850 der Grundstein zum Bau der Synagoge in Magdeburg gelegt und am 14. September 1851 durch den Rabbiner Dr. Philippson eingeweiht wurde.

Blick in den Ausstellungsraum über die sieben weiteren jüdischen Gemeinden in der DDR; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe

Dresden, Erfurt, Halle, Karl-Marx-Stadt, Leipzig, Magdeburg, Schwerin — hier versuchten Jüdinnen*Juden in kleinen Gemeinden, ihre religiösen Traditionen aufrecht zu erhalten. Die Gemeinden litten unter Mitgliederschwund und Überalterung. Koschere Lebensmittel kamen aus sozialistischen Nachbarstaaten. Rabbiner und Kantoren reisten aus dem Ausland an. Die Gemeindevorsitzenden agierten zwischen Staatsnähe und staatlicher Instrumentalisierung. In den Gemeinden fanden die Mitglieder einen Familienersatz. Gemeinsam begangene Feiertage und Ferienlager für die wenigen Kinder und Jugendlichen stärkten das jüdische Selbstverständnis. Durch die Zuwanderung aus der Sowjetunion nach 1990 veränderte sich die Zusammensetzung der jüdischen Gemeinden grundlegend.

Einblicke in das Gemeindeleben geben auch einige Stimmen unseres Online-Features mit Video-Interviews.

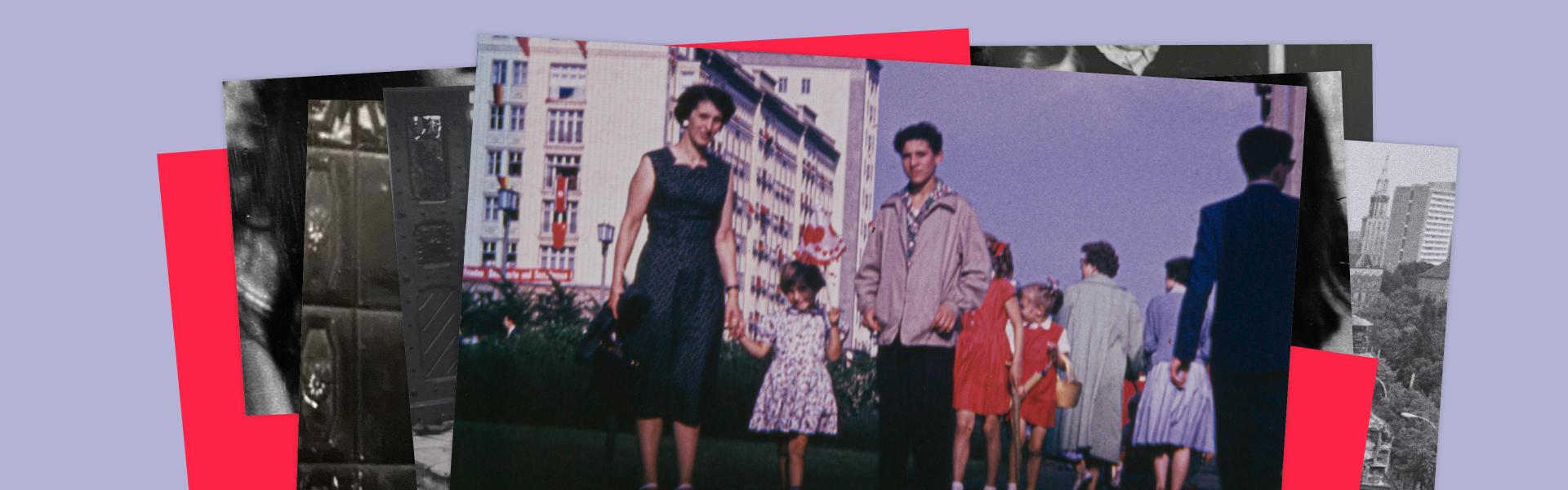

Alice Zadek mit ihrer Tochter Ruth und ihrem Neffen David Hopp auf der Stalinallee (Karl-Marx-Allee), Berlin ca. 1956, Fotograf: Gerhard Zadek; Jüdisches Museum Berlin, Schenkung von Ruth Zadek

Gerhard (1919–2005) und Alice Zadek (1921–2005) kehrten 1947 aus dem britischen Exil nach Berlin zurück. Sie waren Gründungsmitglieder der FDJ und hatten vor ihrer Emigration der Widerstandsgruppe Herbert Baum angehört. In der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR waren die Zadeks von Anfang an in das politische System eingebunden. Als Westemigrant*innen verloren sie jedoch 1953 ihre Funktionen und Ämter. Ihre Karrieren setzten sie nach der Rehabilitierung in neuen Berufen fort. In den 1980er-Jahren begann das Judentum eine wichtigere Rolle in ihrem Leben zu spielen. Sie traten der Gemeinde bei.

Blick in den Ausstellungsraum „Staatsfragen“; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe

Unter Jüdinnen*Juden wuchs die Angst vor antisemitischen Repressalien in den frühen 1950er-Jahren. 1952/53 folgte eine massive Flucht in den Westen. In Reaktion auf den Sechs-Tage-Krieg 1967 verstärkte die DDR-Führung ihre israelfeindliche Haltung und setzte Jüdinnen*Juden unter Druck, sich gegen Israel zu positionieren. In den 1980er-Jahren führten gesellschaftliche Umbrüche und das nahende Ende des Kalten Krieges zu einem stärkeren öffentlichen Interesse an jüdischen Themen.

Einen Überblick über wichtige Zäsuren für jüdisches Leben in der DDR bietet auch der historische Hintergrundartikel von Annette Leo auf dieser Website bzw. im Katalog zur Ausstellung.

Marion Kahnemann, Henriette, Dresden, 1985, Gips, getönt; Leihgabe der Künstlerin, Foto: Roman März

Die 1960 geborene Künstlerin über die Skulptur:

Mitte der 80er Jahre feierte das Mitglied der Dresdner Jüdischen Gemeinde Henriette Schmager ihren 90. Geburtstag. Henriette war eine einfache Pensionswirtin, die Familie hatte die Schoa versteckt auf einem kleinen Schiff bei Potsdam überlebt. Da ihr 90. Geburtstag in die Zeit fiel, in der Erich Honecker seine Beziehungen zu Amerika verbessern wollte und dazu ein positives Bild jüdischer Präsenz in der DDR brauchte, wurde dieser Geburtstag zu einem Staatsakt erklärt und im besten Hotel der Stadt begangen. Sogar das Fernsehen der DDR war anwesend und sendete einen Beitrag in der „Aktuellen Kamera“. Ich kann mich erinnern, dass Henriette einsam und überfordert zwischen den vielen offiziellen Menschen im Hotelvestibül stand. Sie trug ein strahlend blaues Kleid mit einem großen Davidstern.

Hören Sie sich im Podcast Jüdisch in der DDR. Ein Roadtrip mit Marion und Lena Brasch von Deutschlandfunk Kultur in Kooperation mit dem Jüdischen Museum Berlin u.a. den Besuch bei Marion Kahnemann an!

Die Bandbreite des Begleitprogramms reichte von einem Konzert der Band Stern-Combo Meißen bis hin zu der wissenschaftlichen Tagung „…und der Zukunft zugewandt? – Über jüdische Geschichte[n] in der DDR“. Und auch die Ausstellung selbst wurde zum Veranstaltungsort: Am Dienstagnachmittag gab es in persönlicher Atmosphäre Lesungen, Diskussionen, Filmvorführungen und Zeitzeug*innengespräche.

Mit künstlerischen Arbeiten von Silvia Dzubas, Lea Grundig, Barbara Honigmann, Marion Kahnemann, Yael Reuveny und Vera Singer. Die Mixed Media Installation vom ich zum wir von Leon Kahane wurde eigens für die Ausstellung in Auftrag gegeben und durch eine Förderung der FREUNDE DES JMB ermöglicht.

Informationen zur Ausstellung im Überblick

- Wann 8. Sep 2023 bis 14. Jan 2024

- Wo Altbau 1. OG

Lindenstraße 9-14, 10969 Berlin

Zum Lageplan

Alle Angebote zur Ausstellung Ein anderes Land. Jüdisch in der DDR

- Über die Ausstellung

- Aktuelle Seite: Ein anderes Land. Jüdisch in der DDR – 8. Sep 2023 bis 14. Jan 2024

- Publikationen

- Ein anderes Land. Jüdisch in der DDR – Katalog zur Ausstellung, deutsche Ausgabe, 2023

- Another Country. Jewish in the GDR – Katalog zur Ausstellung, englische Ausgabe, 2023

- Digitale Angebote

- Stimmen aus der DDR – zwölf filmische Kurzinterviews mit jüdischen Perspektiven auf das Leben und das politische System, 2023

- Komm, wir fliegen übers Brandenburger Tor! – Ein Dokumentarfilm von Esther Zimmering

- Beargwöhnt und herausgehoben: Jüdinnen*Juden in der DDR – Hintergrundartikel von Annette Leo, 2023

- Jüdisch in der DDR. Ein Roadtrip mit Marion und Lena Brasch – ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur in Kooperation mit dem Jüdischen Museum Berlin, sechs Folgen, 2023

- Jüdische Lokalgeschichte der DDR – Informationen über die Gemeinden in Dresden, Erfurt, Halle, Leipzig, Magdeburg, Chemnitz und Schwerin auf Jewish Places

- Stadtspaziergang Berlin-Ost – mit Jewish Places von der Neuen Synagoge bis zur koscheren Fleischerei, Schulbeteiligungsprojekt 2022/23

- Soundtrack zur Ausstellung – auf Spotify

- Siehe auch

- Deutsche Demokratische Republik

Studierenden-Projekte zur Ausstellung

Folgende Online-Inhalte entstanden in einem Seminar am Institut für Kulturwissenschaft der Humboldt-Universität mit den Kuratorinnen der Ausstellung unter der Leitung von Prof. Dr. Liliana Feierstein, 2021

Ein Comic – nach den Erinnerungen einer Zeitzeugin Ein Audiofeature mit Peter Schaul

Gefördert von

Kooperationspartner

Medienpartner