Was vom Sommer übrigblieb

Arno Nadels Zeichnungen und Aufzeichnungen als Zeitzeugnisse

We’re sorry.

This page has not been translated.

Visit our homepage for plenty of English content.

Das Jüdische Museum Berlin (JMB) bewahrt rund 450 Zeichnungen sowie Skizzen-, Noten- und Notizhefte des Künstlers Arno Nadel auf. Er wurde 1878 in Wilna (heute Litauen) geboren und zog um die Jahrhundertwende nach Berlin. Dort machte er sich als Komponist, Schriftsteller, Musiker und Maler einen Namen. Viele Jahre war er Chordirigent an der Synagoge Kottbusser Ufer (heute Fraenkelufer), komponierte und reformierte Synagogenmusik, sammelte und publizierte jiddische Volks- und Liebeslieder, schrieb Gedichte und Theaterstücke und begann im Alter von vierzig Jahren auch zu malen – als Autodidakt mit Pastell, Kreide und Tusche.

Arno Nadels zeichnerisches Werk

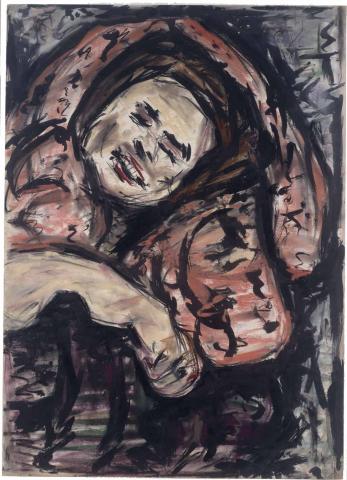

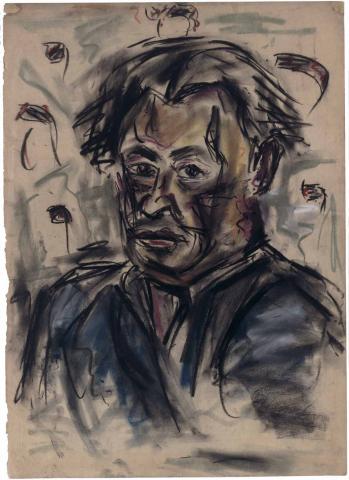

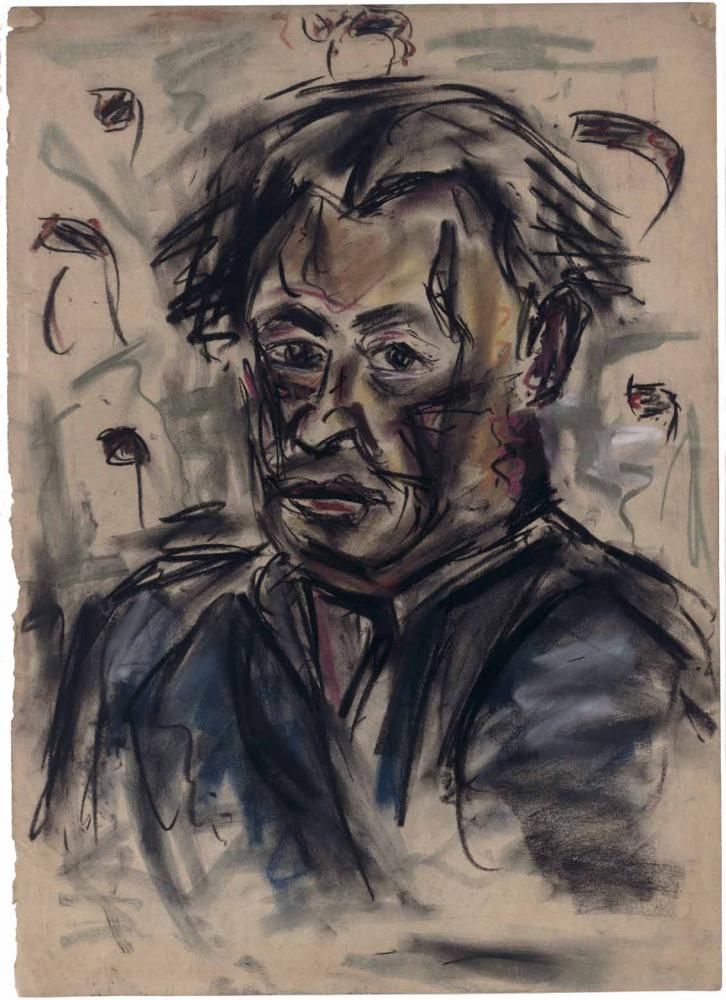

Besonders interessierten ihn Porträts: Neben mehreren Selbstbildnissen zeichnete er seine Töchter Ellen und Detta, seine Frau Anna Guhrauer sowie zahlreiche, bisher unidentifizierte Musen und Weggefährt*innen. Seine Werke sind farbenfroh, ausdrucksstark und wirken teils sogar übermütig. Ein markantes Stilmittel ist die Kombination von Bild und Text – oft fügte er Namen, Wörter oder Zitate in seine Zeichnungen ein. In den 1920er-Jahren entstand eine Serie zu Theaterstücken, in der er unter anderem die Auftritte des Moskauer Habimah-Theaters in Berlin oder Max Reinhardts Artisten festhielt. In den 1930er-Jahren folgte der Zyklus Biblische Gestalten mit rund 40 Porträts biblischer Figuren.

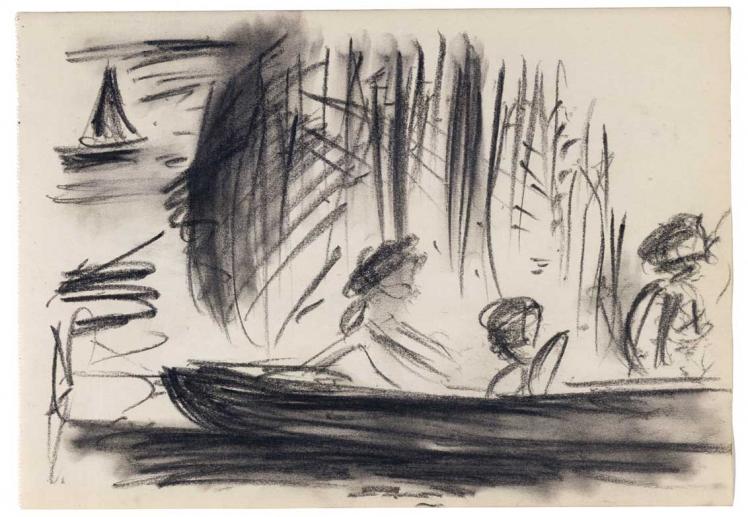

Nadels Zeichnungen sind nicht nur beeindruckende Kunstwerke, sondern auch bedrückende Zeugnisse ihrer Zeit: Sie zeigen die Wohnung, die Nadel 1941 verlassen musste, Sommerlandschaften, die er 1942 nicht mehr besuchen durfte, und enge Freund*innen, die später deportiert wurden.

X

X

Arno Nadel, Farbige Pastellzeichnung einer lachenden Frau, auf einem rosa Kissen liegend, ohne Jahr, Pastell und Tusche auf Karton, 53,9 x 75,1 cm; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 1999/96/58, Foto: Jens Ziehe

Ein Tagebuch über den Bücherraub der Nazis

1938 wurde Arno Nadel mehrere Wochen im KZ Sachsenhausen inhaftiert. Eine Freundin der Familie erlebte ihn nach seiner Rückkehr als gebrochenen Mann. 1941 wurden er und seine Frau zwangsweise in eine Einzimmerwohnung einquartiert. In einem Brief an seine Tochter Detta, die mit ihrem Mann nach New York emigrieren konnte, schrieb er:

„Meine Goldkinder – der Wohnungswechsel!!! Wir haben ein Zimmer bei sehr lieben Menschen – nur müsst ihr Euch alles, alles mit Phantasie ausdenken. Es ist eben kein Heim, und meine Atmosphäre ist völlig hin. Ich male nicht, ich mache keine Musik, Gott sei Dank, dass ich wenigstens mein zweites Hauptwerk, ich meine den ,weissagenden Dionysos‘, zu Ende diktieren kann.“

Ab Februar 1942 wurde er zur Zwangsarbeit in der Bibliothek des Reichssicherheitshauptamtes verpflichtet. Dort musste er die von der Gestapo geraubten Bücher packen, stapeln, sortieren und katalogisieren. Während dieser Zeit begann er ein Tagebuch, das er als sein drittes Hauptwerk betrachtete. Darin setzte er sich philosophisch mit den Büchern auseinander, die er in der „G.-U.“, wie er die Bibliothek in der Eisenacher Straße 12-13 in Berlin-Schöneberg nannte, in den Händen hielt. Sein Tagebuch ist also nicht nur Ausdruck seiner Gedankenwelt, sondern dokumentiert auch den systematischen Bücherraub der Nationalsozialisten. Zudem hielt er darin regelmäßig seinen Alltag fest – die zunehmenden Selbstmorde und „Evakuierungen“ im Freundeskreis sowie die wachsende Verzweiflung und Aussichtslosigkeit.

Arno Nadel, Sommerszene, August 1939, Kohle auf Papier, 22,5 x 32,3; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 1999/96/17, Foto: Jens Ziehe

Der letzte Sommer

Unter den Zeichnungen im JMB befinden sich auch Landschaftsskizzen, die Nadel im Sommer 1939 in der Nähe von Potsdam zeichnete. Drei Jahre später schrieb er dazu in sein Tagebuch:

„Wo sind meine Sommerzeichnungen, das Baden, das Boot- und Dampferfahren, die Fülle der Ufer, die nackten und halbnackten Menschen im und am Wasser […]. Sollte es so bleiben müssen, dann möge es der letzte Sommer sein – endlich weiß ich, was Freiheit bedeutet.“

Tatsächlich sollte der Sommer 1942 Arno Nadels letzter sein. Als er am 10. März 1943 von der Zwangsarbeit zurückkehrte, fand er die Wohnung versiegelt vor: Anna Nadel war „abgeholt“ worden. Freund*innen boten ihm ein Versteck an, doch er entschied sich, seiner Frau zu folgen. Arno und Anna Nadel wurden am 12. März 1943 nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.

X

X

Arno Nadel, Selbstporträt, ca. 1920 –1938, Pastell auf Papier, 62,5 x 44,8 cm; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 1999/96/106, Foto: Jens Ziehe

Wie überlebten seine Zeichnungen?

Bis zum Schluss pflegte Arno Nadel seinen immer weiter schrumpfenden Freundeskreis und hielt auch engen Kontakt zu nichtjüdischen Freund*innen. Im Bewusstsein, dass er sein eigenes Leben nicht mehr retten konnte, übergab Arno Nadel ihnen, die vor Verfolgung sicher waren, seine wichtigsten Manuskripte, Noten, Zeichnungen und sein Tagebuch. So blieb ein Teil seines Werks erhalten und befindet sich heute in öffentlichen Einrichtungen in Jerusalem, New York und Berlin.

Die Zeichnungen, die heute im JMB sind, wurden von seinem Freund Walter Heinrich aufbewahrt. Beide verband die Liebe zur Philosophie und die Ablehnung der NS-Diktatur. Warum die Werke nach dem Krieg bei Heinrich blieben und nicht an Nadels Töchter in den USA bzw. Frankreich gingen, ist ungeklärt. Nach Heinrichs Tod gelangten sie über Umwege in den Kunsthandel und schließlich ins JMB.

Derzeit stehen wir in Kontakt mit Arno Nadels Erb*innen und suchen mit ihnen gemeinsam nach einer gerechten und fairen Lösung für seine Zeichnungen.

Elisabeth Weber, Provenienzforscherin am JMB

Behind the Scenes: Provenance Research at the JMB (2)