Das eine Judentum gibt es nicht

Die Kuratorin über die Ausstellung „A wie Jüdisch“

Miriam Goldmann

Versucht man das aktuelle Judentum zu beschreiben, kommt man unweigerlich mit der Frage in Berührung: Was ist das Judentum eigentlich? Eine Religion? Ein Volk oder eine Schicksalsgemeinschaft? Oder vielleicht doch eine Kultur? Die Ausstellung A wie Jüdisch. In 22 Buchstaben durch die Gegenwart zeigt verschiedene Positionen auf.

In den deutschen jüdischen Gemeinden, die als Einheitsgemeinden organisiert sind, wird – mit wenigen Ausnahmen – das orthodoxe Judentum als normatives Judentum verstanden und Heterogenität meist ausgeblendet. In den letzten Jahren jedoch lässt sich ein Zuwachs an jüdischer Pluralität bemerken: So gibt es in der Bundesrepublik 26 liberale Gemeinden, die sich jenseits der Einheitsgemeinden gegründet haben; und auch etliche jüdische Initiativen zeugen ganz unabhängig von religiösen Zusammenhängen von der wachsenden Vielfalt eines jüdischen Selbstverständnisses.

Die Deutschlandkarte in der Ausstellung „A wie Jüdisch“ präsentiert einige Zahlen. Doch was sagen sie über die Lebensrealitäten wirklich aus? Grafik: Jüdisches Museum Berlin

Jüdinnen und Juden stellen mit einem Anteil von knapp 0,2 Prozent innerhalb der deutschen Gesamtbevölkerung eine verschwindend kleine Gruppe dar. Etwa die Hälfte dieser 200.000 Menschen ist in jüdischen Gemeinden als Mitglied registriert, die andere Hälfte bewegt sich außerhalb der offiziellen jüdischen Gemeinden in mehr oder weniger jüdischen Kontexten. Aus diesen beiden Gruppen setzt sich die aktuelle jüdische Community in Deutschland zusammen, darunter auch säkulare und patrilineare Jüdinnen und Juden. Insbesondere die jüngere Generation dieser Gruppe stellt die bisherige deutschjüdische Tradition bisweilen radikal infrage. Zugleich revitalisiert die Etablierung neuer jüdischer Lehranstalten das religiöse Studium in Deutschland, und es bilden sich kritische Foren zu Diskursen über Identitätsfragen und Positionierungen innerhalb der Mehrheitsgesellschaft.

Ziel der Ausstellung A wie Jüdisch. In 22 Buchstaben durch die Gegenwart ist es, einen Einblick in diese Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschland zu geben. Ganz bewusst will das Jüdische Museum Berlin zu Diskussionen anregen, dazu, die Vorstellung davon, was jüdisch ist, zu hinterfragen.

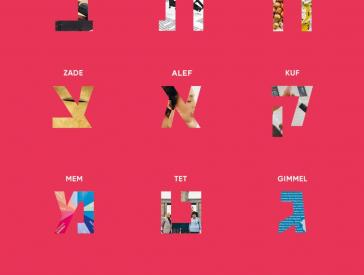

Buchstaben begleiten durch die Ausstellung

Jeder Buchstabe des hebräischen Alphabets steht in der Ausstellung für einen Aspekt, und die mannshohen Lettern lenken den Blick auf gegenwärtige jüdische Positionen. So wird die Ausstellung mit dem „Alef“ und der Videoarbeit Twenty two (22) letters von Victoria Hanna eröffnet, das „Bet“ thematisiert die Zeremonie der Bar Mizwa bzw. Bat Mizwa, mit der die Gemeinde Jungen ab 13 und Mädchen ab 12 Jahren als erwachsene Mitglieder aufnimmt. „Dalet“ dagegen steht in der Ausstellung für „Desintegration“, eine provokative Position meist junger jüdischer Künstler*innen in Deutschland, die sich von der deutschen Erinnerungskultur nicht mehr vereinnahmen lassen wollen.

Andere Stationen beleuchten religiöse Feste und Traditionen, zeitgenössische Musik, Literatur und Kunst. Moderne Ritual- und Alltagsgegenstände, Gemälde und Filme von aschkenasischen und misrachischen, orthodoxen, liberalen und säkularen Künstler*innen illustrieren das heutige Judentum. Sie veranschaulichen die beeindruckende Selbstermächtigung, die innerhalb der jüdischen Community eingesetzt hat. Ein besonderer Schwerpunkt kommt dabei der Sprache zu – in der Struktur der Ausstellung selbst und zusätzlich verankert am Buchstaben „Lamed“, der hier Schriften in den Sprachen zeigt, die von Jüdinnen und Juden in Deutschland geschrieben und gelesen werden. Der Philosoph und Deuter des Judentums Franz Rosenzweig führte bereits 1925 in einem Aufsatz aus, dass Hebräisch, diese sehr alte Sprache, niemals zu den sogenannten toten Sprachen gehören könne. Ganz im Gegenteil: Hebräisch hat sich zu allen Zeiten weiterentwickelt und stetig äußere Einflüsse in sich aufgenommen. Die Sprache enthält so, unabhängig von ihrer Funktion als israelische Staatssprache, ein identitätsstiftendes Moment jenseits nationaler Grenzen und bietet vielen Jüdinnen und Juden eine Heimat.

X

X

Diese Kippa zum Ausschneiden wurde im Mai 2016 auf dem Festival „Desintegration. Ein Kongress zeitgenössischer jüdischer Positionen“ am Maxim Gorki Theater, Berlin, verteilt; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Roman März

Einige Stationen der Ausstellung

א

Mit dem ersten Buchstaben „Alef“ widmete sich die Ausstellung dem Alef-Bet selbst, u. a. anhand der Videoarbeit Twenty Two Letters von Victoria Hanna, Israel, 2015; Copyright: Victoria Hanna.

ב

„Bet“ stand in der Ausstellung für Bat Mizwa. Das Foto zeigt Mussi Bistritzky bei ihrer Bat-Mizwa-Rede. Ihr Vater Shlomo Bistritzky, orthodoxer Landesrabbiner der Freien und Hansestadt Hamburg sowie Leiter des Hamburger Chabad-Zentrums, stellt das Mikrofon ein; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Gesche M. Cordes.

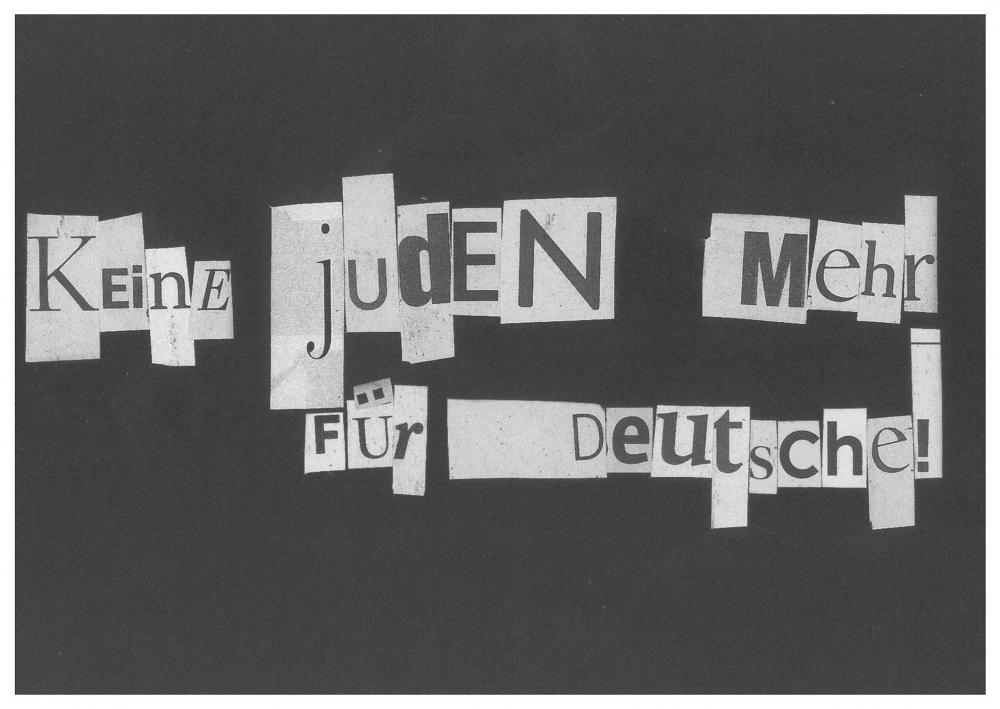

ד

Der Buchstabe „Dalet“ stand für „Desintegration“. Das benennt eine provokative Bewegung einer neuen Generation jüdischer Künstler*innen, die sich von der deutschen Erinnerungskultur nicht mehr als Opfer vereinnehmen lassen wollen. Postkarte zum Festival „Desintegration. Ein Kongress zeitgenössischer jüdischer Positionen“ im Studio Я des Maxim Gorki Theaters im Mai 2016; Idee Max Czollek, Sasha Marianna; Design: Deniz Keskin

ה

Auf vier mentalen Stadtplänen haben junge russischsprachige Jüdinnen*Juden ihr Berlin gezeichnet. Die Karten sind Teil einer Doktorarbeit mit dem Titel Generation „koscher light“. Alina Gromova von den Akademieprogrammen stellt Ihnen den Buchstaben „He“ vor, der in der Ausstellung für „Heimisch“ stand; Jüdisches Museum Berlin 2020.

ט

„Tet“ ist der neunte Buchstabe des Alef-Bet. Welche Rolle hat dessen Zahlenwert 9 in der jüdischen Erinnerungskultur? Diese Frage beantwortet Ihnen Alina Gromova von den Akademieprogrammen im Video; Jüdisches Museum Berlin 2020.

מ

Beim Buchstaben „Mem“ ging es in der Ausstellung um die Mizwot, die Gebote im Judentum. In diesem Video stellt Miriam Goldmann, Kuratorin der Ausstellung, Ihnen die Station vor; Jüdisches Museum Berlin 2020.

נ

Wer kennt die Jewrovision? Zum Stichwort „Jugend“ (Buchstabe „Nun“) stellte die Ausstellung den größten jüdischen Gesangs- und Tanzwettbewerb für Kinder und Jugendliche vor, bei dem Anfang 2018 rund 1200 Teilnehmer*innen ihre Interpretation des jüdischen Lebenskreises vortrugen. Kippot-Fanartikel Jewrovision 2018; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Roman März.

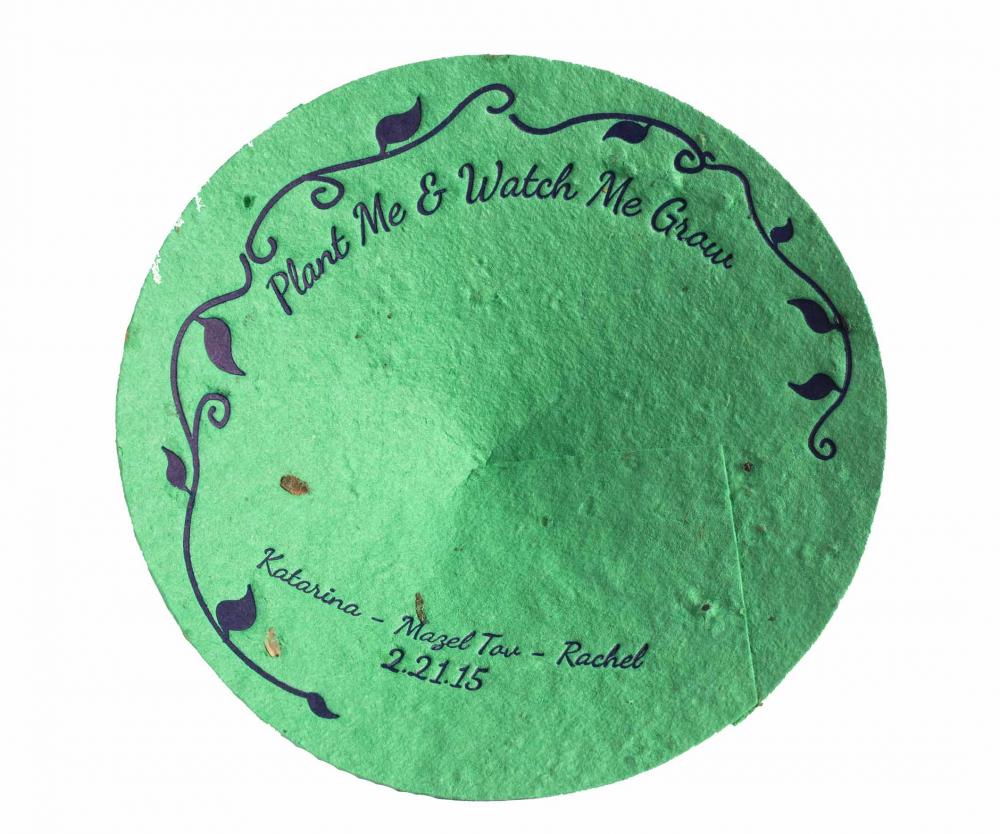

ק

Beim Buchstaben „Kuf“ ging die Ausstellung auf das Thema Hochzeit ein, lässt sich der museologische Begriff der „contact zone“ doch spielerisch umdeuten: Das Jüdische Museum als Ort, wo man die Liebe des Lebens treffen kann – wie der Musiker Daniel Kahn und seine Frau Ewa Lapsker, die auch hier im Museum Hochzeit feierten. Die abgebildete Kippa mit Sämereien entstand zur Hochzeit von Katarina und Rachel; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Roman März.

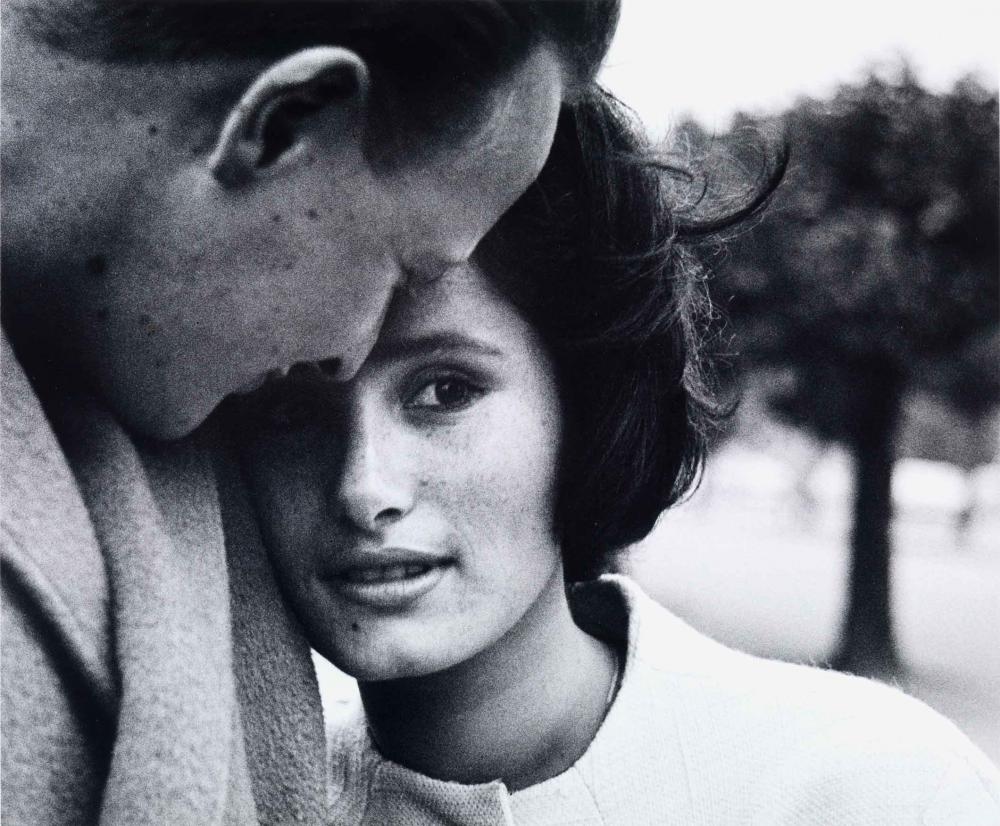

ר

Neben neuen Impulsen durch russischsprachige Einwander*innen waren auch die schon lange hier ansässigen Jüdinnen*Juden Teil der Ausstellung. Dieses Foto des berühmten Fotografen Leonard Freed aus unserer Fotografischen Sammlung (mehr auf unserer Website) gehörte zum Buchstaben „Resch“, weil der Familienname des Paares „Rubinstein“ lautet. Leonard Freed, Ein junges jüdisches Paar aus Düsseldorf. Aus der Serie Deutsche Juden heute, Düsseldorf 1961; Jüdisches Museum Berlin

ר

An der Ausstellungsstation zum Buchstaben „Resch“ wurde auch eine Fotografie von 2018 ausgestellt. Auf dieser stellte das Ehepaar Rubinstein das Foto von 1961 nach. Theresia Ziehe, Kuratorin für Fotografie, erzählt, wie das Foto entstanden ist; Jüdisches Museum Berlin 2020.

ת

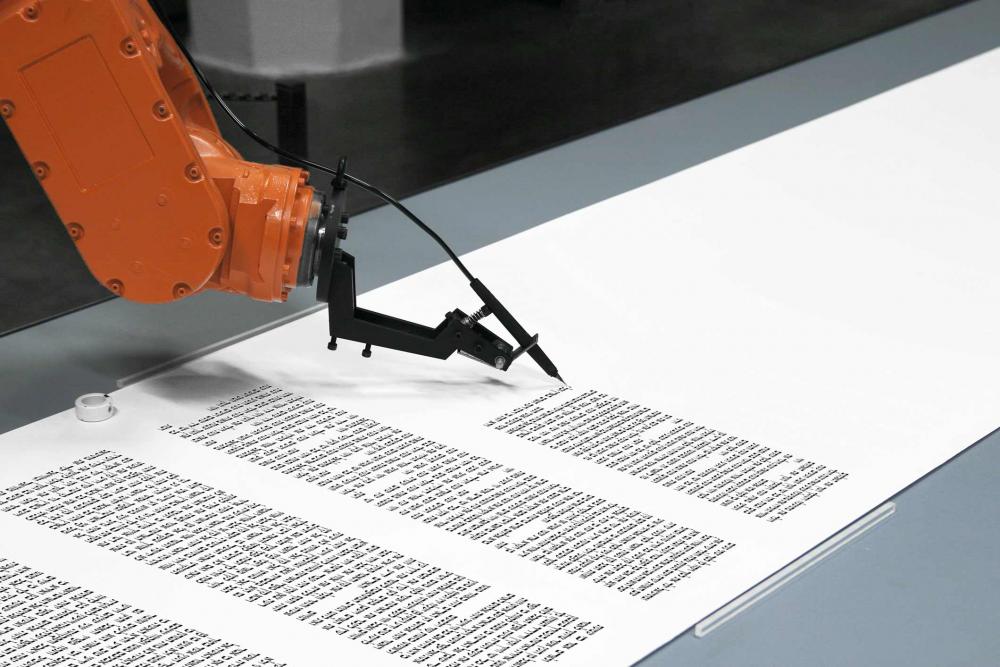

Beim letzten Buchstaben des Alef-Bets, „Taw“, beschäftigte sich die Ausstellung mit der Tora, u. a. mit der Installation bios [torah], in der 2014/2015 ein Roboter der Künstlergruppe robotlab hier im Museum eine Robotertora schrieb (mehr über die Installation); Foto: robotlab.

ת

Der Buchstabe „Taw“ ist auch Bestandteil unserer digitalen Führung durch die Ausstellung. In diesem Video erläutert Miriam Goldmann, Kuratorin der Ausstellung, Ihnen einige Hintergründe zu der von einem Roboter geschriebenen Tora-Rolle und stellt das Gemälde Mes amies et moi von Barbara Honigmann vor; Jüdisches Museum Berlin 2020.

Wie dieser Blick in die Ausstellung A wie jüdisch zeigt, gab es noch viele weitere informative und kurzweilige Stationen. In den Buchstaben כ („Kaf“) für „koscher“ war beispielsweise ein Automat mit koscheren Gummibärchen eingebaut (was „koscher“ bedeutet, können Sie auch auf unserer Website zum Thema „Kaschrut“ nachlesen); Jüdisches Museum Berlin, Foto: Yves Sucksdorff.

Jüdische Einwanderung

Juden und Jüdinnen aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, die heute 90 Prozent der jüdischen Gemeinden ausmachen, brachten ein anderes Selbstverständnis nach Deutschland. So verstehen sie sich als Sieger des „Großen Vaterländischen Krieges“ und feiern am 9. Mai den „Tag des Sieges“. Hieraus ergeben sich für die deutsch-jüdische Gedächtniskultur neue Impulse, die vor allem die jüngere Generation gern aufnimmt. Doch auch das kulturell-religiöse Selbstverständnis russischsprachiger Jüdinnen und Juden ist ein anderes und führt nicht selten zu Konflikten: In der Sowjetunion erfolgte die Ausgrenzung jüdischer Staatsbürger*innen über eine ethnische Zuordnung, bei der die Abstammung des Vaters im Vordergrund stand. Nicht alle russischsprachigen Jüdinnen und Juden erfüllen daher die halachische Bedingung einer jüdischen Mutter, um als Jüdin oder Jude in einer hiesigen jüdischen Gemeinde aufgenommen werden zu können. In der Folge wurden die Gemeinden mit der Frage der Patrilinearität konfrontiert: Wie können sie heute verantwortlich mit den Kindern umgehen, die lediglich einen jüdischen Vater vorweisen können? Durch ihre Identifikation mit der väterlichen Seite haben diese sogenannten Vaterjüdinnen und -juden aber oft eine starke jüdische Identität und werden von ihrer nichtjüdischen Umgebung meist als jüdisch wahrgenommen.

X

X

Anstecknadel zum 70. Jahrestag der Befreiung am 9. Mai 2015. Zentralrat der Juden in Deutschland, Metall, Berlin 2015; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Roman März

Einen ganz anderen Zuwachs hat die jüdische Community in Deutschland in den letzten Jahren durch den Zuzug größtenteils sehr junger Israelis erlebt. Zwar bringt von ihnen nur der kleinste Teil Interesse an den jüdischen Gemeinden mit, und nur wenige wollen religiös leben, aber fast alle verstehen sich als jüdisch. Durch sie ist die Frage, was ein säkulares Selbstverständnis innerhalb des Judentums bedeuten kann, auch in Deutschland angekommen: Kann Judentum mehr sein als eine Religion?

Von hier und jetzt an

Solche Auseinandersetzungen sind so alt wie das Judentum selbst und finden immer aufs Neue statt. Nur selten können sich Jüdinnen und Juden auf eine eindeutige Antwort einigen. Aber vielleicht ist in Zeiten, in denen Religiosität nur eine von vielen möglichen Lebensformen zu sein scheint und säkulare „Bindestrich-Identitäten“ mehr Raum einnehmen, eine eindimensionale Antwort auch nicht unbedingt erforderlich? Auf gesellschaftspolitischer Ebene wird gerade die Bedeutung von offenen Debatten außerhalb der ideologischen Schützengräben spürbar. Religionsgemeinschaften sind dem Druck gesellschaftlicher Veränderungen besonders ausgesetzt und umso mehr darauf angewiesen, nicht nur mit ihren eigenen Mitgliedern, sondern auch mit dem unscharf definierten Kreis von potentiellen Mitgliedern in einen offenen Diskurs zu treten und die Enge ideologischer Echokammern zu verlassen.

Oder, um es mit einem Zitat aus dem Jüdischen Museum New York zu benennen: „A Jew is not one thing.“ Das eine Judentum gibt es nicht.

Miriam Goldmann ist Kuratorin der Ausstellung A wie Jüdisch. In 22 Buchstaben durch die Gegenwart. Sie studierte Judaistik in Freiburg, an der Hebrew University Jerusalem und an der Freien Universität Berlin. Seit 1999 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin und Ausstellungskuratorin am Jüdischen Museum Berlin.

Der Beitrag erschien 2019 in der gedruckten Ausgabe des JMB Journals 20.

X

X

Dorit Bialer, Israeli Immigrant, Kunststoff, Karton, Papier, Stahl, Berlin 2011–2013. Seit 2011 arbeitet die Künstlerin an der Serie Berliner. Sie stattet populäre Spielfiguren mit Zubehör aus, das aus alltäglichen Charakteren Actionfiguren macht; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Roman März

Zitierempfehlung:

Miriam Goldmann (2019), Das eine Judentum gibt es nicht. Die Kuratorin über die Ausstellung „A wie Jüdisch“.

URL: www.jmberlin.de/node/6301