„Es ist kompliziert“

Ein Text von Simone Bloch, Tochter von Curt Bloch

Wie die meisten Teenager hatte ich nicht den gleichen Humor wie mein Vater. Ich war mir nicht einmal sicher, ob er überhaupt Humor hatte. Zu Hause waren wir in fast allem unterschiedlicher Meinung, und einen Streit gewinnen zu wollen, war für uns eine Art Sport. Inzwischen ist es fast fünfzig Jahre her, dass mein Vater plötzlich starb. Ich war 15 Jahre alt. Im Laufe der Zeit habe ich erkannt, dass er ein großzügiger und lustiger Mensch war, der heute erstaunt wäre, wie vollständig wir beide unsere Differenzen überwunden haben. Ich könnte mir vorstellen, dass er beeindruckt und glücklich darüber wäre, wie ich mich der Aufgabe verschrieben habe, seine Begabung und sein außergewöhnliches Gesamtkunstwerk Het Onderwater-Cabaret wieder in Erinnerung zu bringen.

Wenn mein Vater mir eine unumstößliche Weisheit vermitteln wollte, zitierte er irgendwelche langen Gedichte von Goethe, Heine oder Schiller auf Deutsch. Sie hörten sich für mich wie Zaubersprüche an. Ich hatte keine Vorstellung davon, was er sagte, weil ich nun mal ein Kind war, das er in den 1970er-Jahren in New York großziehen musste. In einem Cartoon hätte in der Denkblase über meinem Kopf gestanden „Wenn das echte Wörter sind, dann reimen sie sich.“ Ein häufig von ihm auf Englisch zitierter Spruch war The Optimist’s Creed (Das Glaubensbekenntnis des Optimisten), der berühmteste Werbeslogan der Kette Mayflower Donuts, die von dem als „The Donut King“ bekannt gewordenen jüdisch-bulgarischen Emigranten Adolph Levitt gegründet worden war:

As you ramble on through life, brother,

Whatever be your goal

Keep your eye upon the donut

And not upon the hole!1

Den habe ich verstanden. Der Sinn lief auf das Nietzsche-Zitat hinaus, das jeder kennt: „Was mich nicht umbringt, macht mich stärker.“ Nur dass es hier um Donuts ging und nicht um den Tod. Und dass es sich reimt. Das erste große Wort, das ich als kleines Mädchen lernte, war „kompliziert“. Es bedeutete „schwer zu erklären“ und schien die Antwort auf die meisten Fragen zu sein, die mit unserer Familie zu tun hatten. Was uns von anderen unterschied, war nicht das Jüdischsein. Unsere jüdische Identität war zu dieser Zeit in New York City, als es dort mehr Jüdinnen und Juden gab als in Israel, das einzig Normale an uns.

Unser Haus in Queens sah genauso aus wie die anderen Häuser in der Gegend, aber in den Nachbarhäusern lebten jüdische Väter, die in der US-Armee gedient hatten und deren Ehefrauen Hausfrauen waren, die nicht Auto fahren konnten. Meine Mutter sprang jeden Morgen in ihren Oldsmobile-88-Kombi und fuhr damit zur Arbeit in das Geschäft meiner Eltern in Manhattan, Continental Antiques Corporation. Ich blieb zu Hause bei Ida, unserem katholischen Kindermädchen aus Deutschland, mit der ich mein Zimmer teilte und der ich helfen durfte, in der St. Patrick’s Cathedral Kerzen anzuzünden, wenn wir auf dem Weg zum Kunstunterricht im Museum of Modern Art daran vorbeikamen. Mein Lieblingsgemälde war Le Rêve von Henri Rousseau, aber um dorthin zu kommen, musste man an Picassos Guernica vorbei, das den Luftangriff der Nazis auf ein spanisches Dorf während des Spanischen Bürgerkriegs erinnert. Es verfolgte einen auf der Treppe zu den Ausstellungsräumen.

Meine Freundinnen und Freunde in unserem Viertel bekamen Besuch von Großeltern und Tanten und Onkeln. Sie gingen zu Baseballspielen im Shea and Yankee Stadium. Ihre Häuser waren mit retuschierten Familienfotos, Teppichböden und Chagall-Drucken neben Vitrinen mit Tafelgeschirr dekoriert. Unser Haus war eine Art Museum mit Perserteppichen und Ölgemälden und viel zu vielen Büchern über Kunst, Literatur und Geschichte. Einige davon waren auf Englisch, die meisten aber nicht. Im Keller hatten wir ein französisches Karussellpferd in Originalgröße, eine polynesische Teufelsmaske und einen ausgestopften Leopardenkopf. Wir fuhren zu Museen und Konzerten nach Manhattan. Natürlich hatte ich eine Barbie, aber mein Vater legte auch eine Sammlung von kleinen Bronzetieren für mich an – Vögel, Bären und Katzen, die er von jeder seiner Reisen mitbrachte. Zuhause öffnete er sofort seinen Koffer und gab sie mir zusammen mit anderen exotischen Schätzen: Parfüm, Pralinen, Puppen und Seidenschals. Er brachte diese Geschenke aus einer Welt mit, die es nicht mehr gab und in die nur er reisen konnte. Wir lebten in New York in einem Haus voller „Gesprächsgegenstände“, über die wir nicht sprachen. Das Onderwater-Cabaret (OWC) war dabei nur ein Erinnerungsstück unter vielen.

Curt Bloch mit seiner Tochter Simone, 1950er-Jahre; Foto: privat

„Was haben Sie gedacht, als Sie auf diesen Schatz gestoßen sind?“ Das wurde ich schon häufig gefragt, und ich kann immer nur die gleiche enttäuschende Antwort geben: Es gab keinen „Augenblick der Entdeckung“. Nach dem Krieg ließ mein Vater das Onderwater-Cabaret in Amsterdam zu vier dicken, kompakten Bänden binden, um es in seiner Ordnung zu erhalten. Jeder, der ihn jemals erlebt hatte, wusste, dass er sehr viel zu sagen hatte, und er hatte beschlossen, dass das OWC ins Bücherregal gehörte. In unserem Haus gab es viele seltsame Dinge, die wie meine Eltern selbst aus Europa kamen. Waren die Antiquitäten, die sie bei Continental Antiques verkauften, Ramsch oder Kostbarkeiten? Auf jeden Fall befanden sie sich jenseits von Zeit und Raum; sie waren stumme Objekte mit einer Geschichte, die sie nie erzählen würden, schon gar nicht auf Englisch. Das OWC war kein vergrabener Schatz, es war immer verfügbar, in greifbarer Nähe. Seine Bedeutung und seine Bezüge jedoch konnten sich erst im Laufe der Zeit entfalten. Ich kam nicht auf die Idee zu fragen, warum es in unserem Esszimmer stand, genauso wenig, wie ich mich fragte, warum der Tisch aus einer französischen Bibliothek stammte.

Gebildete Emigranten aus der Generation meiner Eltern glaubten, dass eine Assimilation möglich und wünschenswert sei und relativ schnell erreicht werden könne, wenn man „einfach die Sprache lernte“. Das stellte sich allerdings als kompliziert heraus. Mit meinem Bruder und mir sprachen meine Eltern nur Englisch, aber untereinander redeten sie oft Deutsch. Wenn ich auch nur ein kleines bisschen davon verstand, war das ein Triumph. Niederländisch verstehen zu wollen war aussichtslos; es blieb der Code meiner Eltern für echte Geheimnisse. Unsere Nachbarn in Queens sprachen Englisch mit einem so starken New Yorker Akzent, dass wir es kaum verstehen konnten, aber ich hatte Spaß daran, ihn nachzuahmen. Meine Freundinnen und Freunde fanden den starken ausländischen Akzent meiner Eltern komisch und machten ihn gerne nach, aber ich nahm ihn kaum wahr. Im amerikanischen Fernsehen waren die Figuren mit dem gleichen Akzent wie mein Vater Nazis, über die in Hogan's Heroes, einer damals sehr beliebten Serie über amerikanische GIs in einem deutschen Kriegsgefangenenlager, Witze gemacht wurden. In der Serie gab es Publikumsgelächter vom Band und keine Juden.

Ich erinnere mich, dass mein Vater einmal am Ende einer Dinnerparty das Onderwater-Cabaret aus dem Regal nahm und auf Deutsch daraus vorlas. Das war zur Zeit des Watergate-Skandals, und mit dem Gedicht, das er vorlas, wollte er zweifellos zum Ausdruck bringen, dass Nixon Unrecht tat, als er inkompetenten und verlogenen Dieben befahl, alles für seinen Machterhalt zu tun und den Krieg in Vietnam fortzusetzen. Selbst nachdem mein Vater das Gedicht ins Englische übersetzt hatte, war die Parallele für einen Raum voller Amerikaner, die nur Englisch sprachen, unmöglich zu verstehen. Er muss sich in diesem Moment ziemlich einsam gefühlt haben. Die Menschen, die den Witz meines Vaters zu schätzen wussten, waren in der ganzen Welt verstreut oder tot. Die Deutschen aus seiner eigenen Generation waren nicht sein Publikum.

Er sagte immer „Ich lese ohne Akzent“ und sprach und las wirklich viele Sprachen gut. Auf Englisch kamen seine Witze allerdings nicht immer an. Er brachte meine Mutter zum Lachen, ihr Geist folgte seinen (Zeit-)Reisen über den Ozean, aber meiner konnte diese Reise noch nicht mitmachen.

Was wusste ich über die Verbindung zwischen seiner und der europäischen Geschichte? Nicht viel. Bei einer Schlägerei mit Nazis in einer Dortmunder Zeitungsredaktion wurde ihm die Nase gebrochen. Waren ihm womöglich auch die Zähne ausgeschlagen worden? In den Niederlanden war mein Vater von einem Bestatter mit Sinn für makabren Humor versteckt worden. In den Niederlanden erfuhr er zum ersten Mal, was Hunger ist.

Ich wurde erst neugierig auf die Geschichte meines Vaters, als er plötzlich weg war. Ich begann Deutsch zu lernen, weil es die einzige Möglichkeit war, jemals zu erfahren, woher er kam – woher ich kam. Auch das war kompliziert. Während die meisten Kinder, mit denen ich aufwuchs, Hebräisch lernten und nach Israel reisten, um ihre Identität zu ergründen, zog es mich nach Deutschland, das mein Vater als sein Heimatland betrachtete. Während eines Semesters an der Universität Trier in den frühen 1980er-Jahren habe ich mein Judentum und meine Familiengeschichte weder verleugnet noch groß thematisiert. Wie ich hatten auch meine deutschen Freundinnen und Freunde zu Hause einiges über den Krieg erfahren, aber wie konnten wir Freunde sein, wenn wir darüber sprachen? Wir sprachen nicht darüber. Wir wollten Freunde sein.

Kurz vor dem Tod meines Vaters im Jahr 1975 hatten meine Eltern ihr Geschäft geschlossen, da New York City ökonomisch am Ende und der Markt für Antiquitäten im Keller war. Meine Mutter, eine junge Witwe ohne Arbeit, hatte den Wunsch, weiter einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen. Sie arbeitete ehrenamtlich als Übersetzerin für das Holocaust Center in Brooklyn und für das Museum of Jewish Heritage in Manhattan und brachte neu Eingewanderten idiomatisches Englisch bei. Sie lernte Tennis und Bridge. „Es gehört in eine andere Zeit“, sagte sie über das OWC. Wie konnte ich da widersprechen? Die Titelcollagen der Zeitschriften waren grob und hatten nichts mit der Gegenwart zu tun: Stalin, Hitler und Mussolini waren längst tot. Gegenüber Leuten, die sich zu sehr für den Krieg interessierten, waren wir meist misstrauisch. Das hatte schon etwas Groteskes.

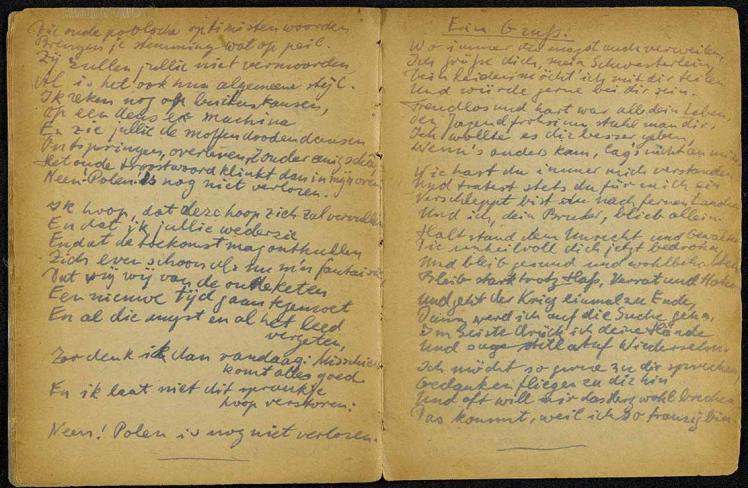

Curt Bloch: "Ein Gruß", Het Onderwater-Cabaret vom 30. August 1943, 2. Ausgabe; Jüdisches Museum Berlin, Konvolut/816, Sammlung Curt Bloch, Leihgabe der Charities Aid Foundation America dank der großzügigen Unterstützung der Familie Bloch

Nach dem Fall der Berliner Mauer erfuhr ich, dass ich von Geburt an das Recht auf die deutsche Staatsbürgerschaft hatte. Zusammen mit meinen beiden noch sehr kleinen Töchtern wurde ich eingebürgert. Nun, da ich selbst Kinder hatte, begriff ich, wie kompliziert ihnen die vielen Stränge unserer Familiengeschichte eines Tages womöglich vorkommen würden.

Meine Tochter Lucy war die erste, die mich auf das Gedicht „Ein Gruß“ meines Vaters und die Geschichte dahinter aufmerksam machte. Während ihres Studiums vertiefte sie sich stärker in die OWC-Bände, als ich es je getan hatte. Sie studierte Deutsch in Berlin und suchte dabei Antworten auf verschiedene Fragen, etwa: Wie einzigartig ist das OWC? Die Antwort lautete „sehr“. Haben andere Familien auch so etwas? Wenig überraschend war die Antwort „nein“. Doch wie konnten wir es für andere zugänglich machen? Es war alt, empfindlich und unersetzbar. Im Gegensatz zu den Möbeln und den Raritäten, die er zum Verkauf im Laden mitbrachte, war das OWC das Werk meines Vaters, ein von ihm hergestelltes Produkt, nichts, was er auf einem Flohmarkt gefunden hatte.

Nachdem ich das OWC 2011 zum Scannen und Digitalisieren an das Leo Baeck Institute in New York gebracht hatte, kam es endlich unter die Leute. Nun konnte ich mir überlegen, was ich mit diesem sperrigen Vermächtnis des Widerstands anstellen sollte. Ich wurde zur Förderin des Werks meines Vaters und bezog Freunde und Bekannte in meine Bemühungen ein, den richtigen Platz dafür zu finden. Ich traf auf Kunsthistoriker und Kuratorinnen, Psychologen, Fernsehproduzenten, Archivarinnen, Filmemacherinnen, Linguisten, Verleger, Studierende, Journalistinnen und Karikaturisten, die alle die Einzigartigkeit des Werks zu schätzen wussten, es aber nicht einordnen konnten. Damals entstand auch der erste Kontakt zum Jüdischen Museum Berlin. Ich war überzeugt, dass das Œuvre meines Vaters Aufmerksamkeit verdiente, aber ich war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bereit, das Werk zu stiften.

Das einzig Schöne an Donald Trump ist, dass man sich über ihn so leicht lustig machen kann, und als die Satire nach seiner Wahl zum Präsidenten 2016 eine Renaissance erlebte, bot sich mir eine neue Möglichkeit, meinen Vater zu beschreiben: als Patrioten und Urheber subversiver freier Gedanken. Trump war international eine Zielscheibe des Spotts, und es wurde offensichtlich, dass das OWC dorthin gehörte, wo man seine Kritik an der Tyrannei im Original lesen und verstehen und auf die heutige Zeit übertragen konnte.

Ich habe keine Scheu, mit Fremden zu sprechen. Das habe ich von meinem Vater. Mithilfe einer Nachbarin, die Journalistin ist, brachte ich das Projekt über den Ozean in die Niederlande, wo ich schließlich den Redakteur Marcel van den Boogert traf, der Gerard Groeneveld auf das Material aufmerksam machte. In der Zwischenzeit stieß ich bei Facebook auf Thilo von Debschitz, einen Grafikdesigner, der die Arbeit von Fritz Kahn bekannt gemacht hatte, einem hervorragenden jüdischen populärwissenschaftlichen Autor. Er war in seiner Begeisterung nicht aufzuhalten, und gemeinsam stellten wir die Geschichte und die Verse meines Vaters auf Rotary-ClubTreffen in ganz Deutschland einem kleinen Publikum vor. Ich nahm per Zoom teil, um Fragen zu beantworten, und konnte die Überraschung und die tiefe Betroffenheit sehen, die die Geschichte meines Vaters und seine Verse bei den deutschsprachigen Teilnehmende auslösten. Wir beratschlagten, wie wir das OWC einem möglichst breiten Publikum zugänglich machen konnten, und begannen mit der Arbeit an einer Website, die meinen Vater, seine Arbeit und seine Erfahrungen vorstellt. Thilo ermutigte mich, noch einmal auf das Jüdische Museum Berlin zuzugehen. Hetty Berg, die selbst aus den Niederlanden stammt, war hellauf begeistert und gab grünes Licht für die Ausstellungspremiere des OWC.

X

X

Curt Bloch, Het Onderwater-Cabaret, Heftcover vom 03.02.1945; Jüdisches Museum Berlin, Sammlung Curt Bloch, Leihgabe der Charities Aid Foundation America dank der großzügigen Unterstützung der Familie Bloch

Mein Vater, ein netter jüdischer Junge aus Dortmund, lebte vor fast 100 Jahren in Berlin, als die Welt aus den Fugen zu geraten begann. Er kam in dem Glauben hierher, dass die Zukunft Deutschlands von jemandem wie ihm beeinflusst werden könnte. Wenn es nur so gewesen wäre.

Aber am Ende hatte er doch irgendwie Recht!

Es ist wie ein Wunder, dass das OWC nun auf so unkomplizierte Weise seinen Weg ins Jüdische Museum Berlin gefunden hat, wo es über diese Ausstellung hinaus für Bildungsprogramme und wissenschaftliche Zwecke auf der ganzen Welt zur Verfügung stehen wird. In Verbindung mit seiner Internetpräsenz haben wir vielleicht Curt Blochs Traum übertroffen, dass das Onderwater-Cabaret über die Wände seines Verstecks in Enschede und Borne und das Bücherregal in unserem New Yorker Wohnzimmer hinaus Anerkennung finden könnte.

Eines der englischen Lieblingszitate meines Vaters reimt sich nicht und stammt von Mark Twain:

„Als ich vierzehn war, war mein Vater so ignorant, dass ich ihn kaum in meiner Nähe ertragen konnte. Aber als ich einundzwanzig wurde, war ich erstaunt, wie viel der alte Mann in sieben Jahren gelernt hatte.“

Wenn Sie ein paar Jahrzehnte dazurechnen, ist das die Geschichte von Curt Bloch (und mir), und er wäre sehr erfreut zu erfahren, wie weise er meiner Meinung nach geworden ist.

Simone Bloch ist Schriftstellerin, Psychoanalytikerin, Mutter und Großmutter. Sie lebt in New York City im ersten Stock des Hauses, in dem auch ihre 98-jährige Mutter wohnt, nur eine Meile Luftlinie von dem Krankenhaus entfernt, wo sie geboren wurde. Seit 1990 besitzt sie die doppelte US-amerikanische und deutsche Staatsbürgerschaft.

Der Beitrag erschien 2024 in der gedruckten Ausgabe des JMB Journals #26.

Zitierempfehlung:

Simone Bloch (2024), „Es ist kompliziert“. Ein Text von Simone Bloch, Tochter von Curt Bloch.

URL: www.jmberlin.de/node/10286

- Was auf deinem Lebensweg auch immer dein Ziel sei, Bruder, schau immer auf den Donut und nicht auf das Loch darin!↩︎

Alle Angebote zur Ausstellung „Mein Dichten ist wie Dynamit“ Curt Blochs Het Onderwater Cabaret

- Über die Ausstellung

- „Mein Dichten ist wie Dynamit“ Curt Blochs Het Onderwater Cabaret – 9. Feb bis 23. Jun 2024

- Begleitprogramm

- Katastrophe. Wirken im Versteck. Führung durch die Ausstellung – Termin nach Absprache

- Ausstellungseröffnung – 8. Feb 2024

- Kuratorenführung für Mitglieder der FREUNDE DES JMB – 8. Apr 2024

- Joodse vluchtelingen – Schicksale deutsch-jüdischer Emigrant*innen in den Niederlanden – 3. Mär 2024

- Archivbestände zu deutschen Jüdinnen und Juden in den Niederlanden – Show and Tell für Mitglieder der FREUNDE DES JMB, 7. Mär 2024

- Het Onderwater Cabaret Live. Ein musikalisch-literarischer Abend – 11. Apr 2024

- Publikationen

- JMB Journal 26: Het Onderwater Cabaret – Sonderausgabe zur Ausstellung

- Digitale Angebote

- OWC-Online-Feature – Ein Blick hinter die Kulissen der Ausstellung

- Leben und Werk von Curt Bloch – Essay mit biografischen Einblicken, JMB Journal 26

- Versteckt in Enschede. Zeitzeugengespräch mit Herbert Zwartz – Video-Mitschnitt vom 16. April 2024 am Jüdischen Museum Berlin

- Auf dem Flügel meiner Phantasie – Video mit Marina Frenk, Richard Gonlag und Mathias Schäfer, auf Deutsch, Niederländisch und in deutscher Gebärdensprache

- Aktuelle Seite: „Es ist kompliziert“ – Ein Text von Simone Bloch, Tochter von Curt Bloch, JMB Journal 26

- „Ik neurie mee ’t propellerlied …“ – Essay über Het Onderwater-Cabaret als Zeugnis politischen Widerstands im niederländischen Exil (1943–1945)

- Untergrundliteratur in den Niederlanden 1940–1945 – Essay, JMB Journal 26

- Alle Audiostücke der Ausstellung – mit Transkriptionen und Übersetzungen

- Alle Ausgaben von Het Onderwater-Cabaret – zum Durchblättern

- Siehe auch

- Überleben im Versteck

- Zum Webprojekt www.curt-bloch.com

X

X