Kunstautomat

2013 bis 2018

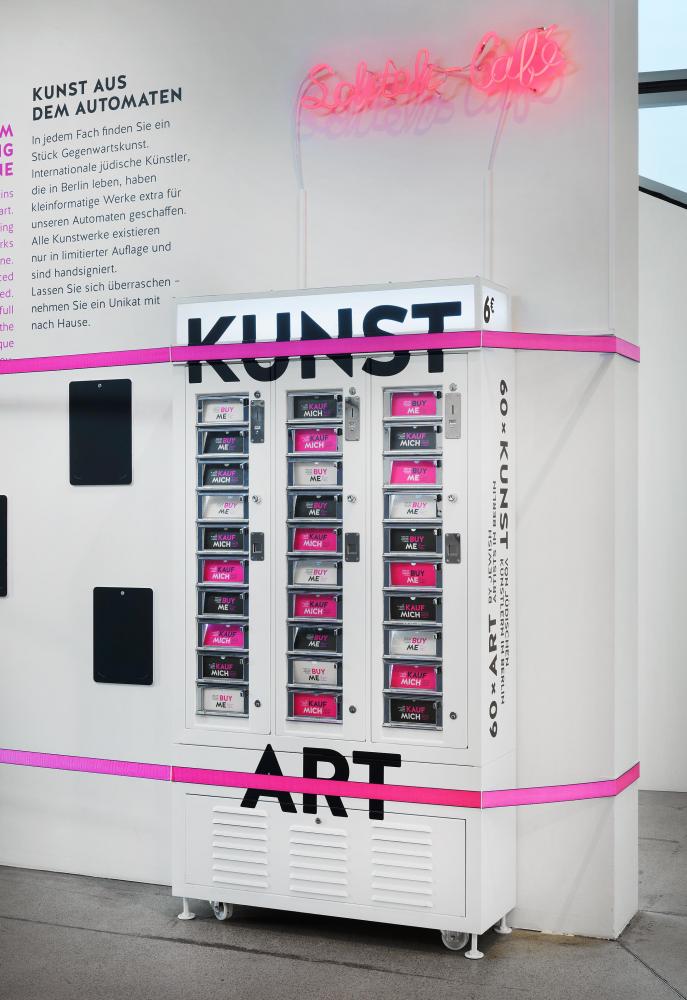

Hochwertige Fotoabzüge, bedruckte Stoffe oder kleine Skulpturen: Der Kunstautomat des Jüdischen Museums Berlin offerierte von August 2013 bis Juni 2018 temporär in seinen 30 Fächern ein breites Spektrum überraschender Gegenwartskunst. Die kleinformatigen Unikate wurden von internationalen jüdischen Künstler*innen geschaffen, die in Berlin leben. Alle Kunstwerke wurden exklusiv für den Automaten kreiert, handsigniert und existierten nur in limitierter Auflage.

Wo

Libeskind-Bau EG, Eric F. Ross Galerie

Lindenstraße 9–14, 10969 Berlin

Gegenwartskunst für 6 Euro

Für 6 € (zu zahlen in drei Zweieuromünzen) konnten sich Besucher*innen ein Stück Gegenwartskunst aus dem Automaten ziehen.

Bei dem Automaten, der sich auf der Hälfte des Rundgangs durch die frühere Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin befand, handelte es sich um einen umgebauten und neu gestalteten Warenautomaten aus den 1970er-Jahren.

Werke und Künstler*innen

Folgende Künstler*innen nahmen am Projekt teil:

April–Dezember 2016

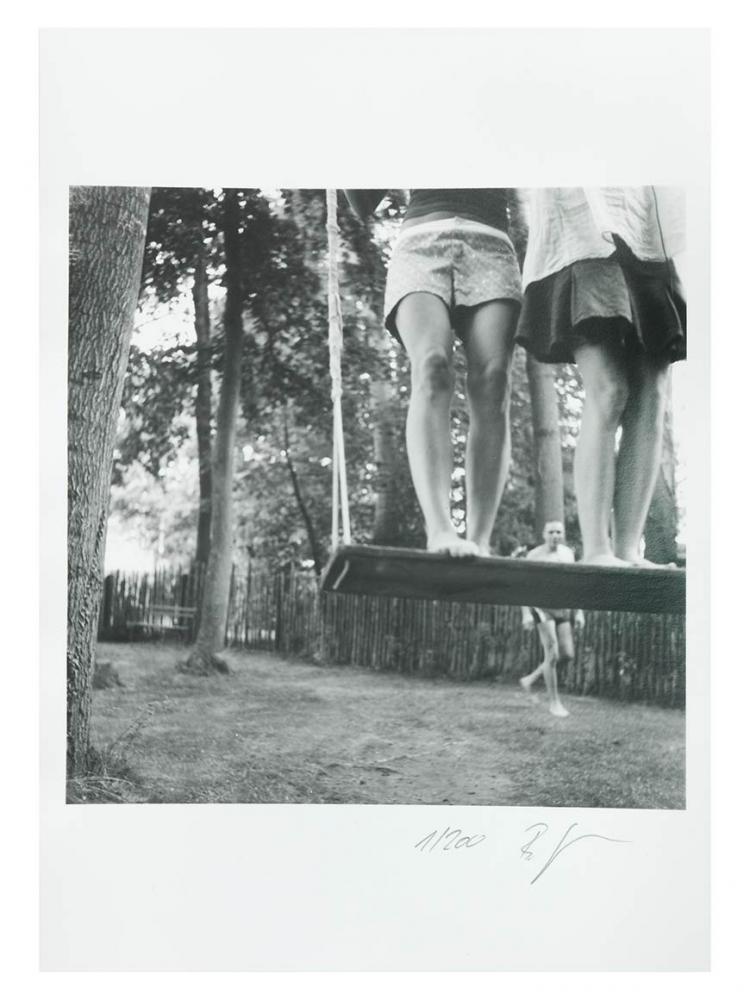

Birgit Naomi Glatzel (*1970, Kempten, Deutschland), Angela and Me, Fotoprojekt You and Me; Jüdisches Museum Berlin.

Freundschaften über sechzehn Ecken und ein Kamel auf Weltreise

Es ist ein warmer Tag im Sommer 2016, als ich Birgit Glatzel im Prenzlauer Berg besuche. So ähnlich muss das Wetter an dem Tag gewesen sein, an dem ihre Fotografie Angela and Me entstanden ist, die ebenso wie ihr Kurzfilm Going to Jerusalem in unserem Kunstautomaten zu erwerben war.

Angela und Birgit

Angela and Me ist Teil einer Serie, in der sich die Künstlerin per Selbstauslöser mit Freund*innen porträtiert. Alle Aufnahmen entstehen mit einer Rolleiflex-Kamera von 1937, Ort und Situation werden stets gemeinsam ausgewählt. Begonnen hat Birgit mit dem Projekt kurz vor ihrer Auswanderung nach Israel 2007; dorthin wollte sie Erinnerungsfotos an ihre Freund*innen in Deutschland mitnehmen. „Die Erinnerung hat im Judentum einen hohen Stellenwert, auch in einer renovierten Wohnung lässt man zum Beispiel immer ein Stück Original“

, erklärt mir die Künstlerin, die gelernte Architektin ist und, um sich zu finanzieren, weiterhin als solche arbeitet.

Bevor ich mit Birgit über ihre Kunst spreche, zeigt sie mir ihr Wohnatelier, wo sie mit ihrem Sohn lebt, seit sie nach Berlin zurückgekehrt ist. Ich bin begeistert von den verschiebbaren Wänden, hinter denen sich das Badezimmer der großen Einraumwohnung verstecken lässt. Dann erzählt Birgit mir, dass Angela and Me sie gemeinsam mit ihrer Freundin Angela zeige, deren Geburtstag sie im Sommer 2014 zu zweit am Müggelsee feierten. Zu sehen sind jedoch nur die Beine der beiden Frauen, die auf einer Schaukel stehen, sowie bei genauerem Hinsehen ein Mann im Hintergrund, der direkt in die Kamera blickt.

„Stört es dich eigentlich, dass da einfach jemand in euer Bild gelaufen ist?“

, frage ich Birgit. Nein, der gehöre dazu, weil er den Zufall und den Überraschungseffekt zeige, den der verzögerte Selbstauslöser bedingt. „Ich wusste schon im Moment der Aufnahme, dass es das Foto geworden ist.“

„Und was sagst du dazu, dass dein privates Erinnerungsfoto nun bei anderen Leuten zu Hause hängt?

„Diese unkontrollierbare Zerstreuung meiner Kunstwerke finde ich toll. Und da unsere Gesichter nicht zu sehen sind, ist es gleichzeitig anonym genug.“

Für die Foto-Serie gibt es mittlerweile schon eine Warteliste, weitere Freund*innen wollen Teil des Projekts werden.

Jerusalem im Eisfach

Auch bei anderen Projekten arbeitet Birgit Glatzel am liebsten mit einem*einer Partner*in, denn so entstehen die besten Ideen. So war es auch bei dem Kunstfilm Going to Jerusalem, den sie gemeinsam mit dem Animations-Filmemacher Benjamin Seide gedreht hat. Er entstand bereits vor zehn Jahren als Beitrag zu einer Ausstellung in Jerusalem mit dem Thema Land(e)scaping. Benjamin und Birgit wollten darin die fünftausendjährige, komplexe Geschichte Jerusalems auf unterhaltsame Weise thematisieren, ohne sie lächerlich zu machen.

Die Idee gab schließlich eine Schneekugel mit einer Stadtsilhouette von Jerusalem und einem Kamel, die Birgit von einer Freundin, Hagar aus Israel, geschenkt bekommen hatte: Die beiden beschlossen, die Silhouette der Stadt aus ihrer Schneekugel zu „befreien“ und sie in Begleitung des Kamels auf „Weltreise“ zu schicken. Dafür zerstörten sie die Schneekugel und nutzen die beiden Motive als „Hauptdarsteller“ für ihren Film. Drehorte waren unter anderem das Eisfach von Birgits Kühlschrank sowie die Baustelle auf dem Spielplatz gegenüber ihrer Wohnung. „Seltsamerweise hat in Israel niemand über den Film gelacht, obwohl er so absurd ist – man sieht zum Beispiel das Kamel in einer Seilbahn in den Alpen schwebend“

, wundert sich Birgit. „Deine Kollegin Gelia Eisert war die erste, die den Film lustig fand.“

„Ich habe auch sehr gelacht,“

kann ich Birgit beruhigen.

Da der Film nach der Ausstellung in Jerusalem nur ein weiteres Mal öffentlich gezeigt wurde, hat die Künstlerin ihn für sein Weiterleben schließlich auf einem USB-Stick in unseren Kunstautomaten gesteckt. Aufgeklebt war der Stick auf eine Postkarte, die das Kamel in der Seilbahn zeigt. In liebevoller Handarbeit ist die Karte mit Kamelköpfen bestempelt, die Benjamin Seide und Birgit Glatzel selbst gestaltet haben. „Die Arbeit mit Benjamin war ein großer Spaß“

, lacht Birgit, „das war eine charmante und ganz besondere Zusammenarbeit, bei der Filmproduktion und genauso viele Jahre später beim Gestalten der Karten. Leider war das bisher unser einziges gemeinsames Projekt.“

A Friend is a Friend of a Friend

Ganz besonders am Herzen liegt Birgit Glatzel immer noch ihr erstes großes Langzeitprojekt, in dem sich die beiden Motive aus den anderen Kunstwerken wiederfinden: Freundschaft und Reisen. Dafür kam zum ersten Mal die Rolleiflex zum Einsatz – ihre Kamera für besondere Gelegenheiten: Ein Foto kostet etwa 2 Euro, da überlegt man zweimal, ob man auf den Auslöser drückt. Für A Friend is a Friend of a Friend schickte sich Birgit vier Jahre lang selbst auf Reisen und besuchte auf der ganzen Welt erst Freund*innen, dann Freund*innen dieser Freund*innen und so weiter, insgesamt 340 Menschen teilweise bis ins sechzehnte „Freundschaftsglied“. „Ich wollte damit vorleben, dass man es anders machen kann und dass das Internet nicht das persönliche Erlebnis ersetzt.“

Ein Zufallsfund führt um die Welt

Von allen Freund*innen und deren Freund*innen, die Birgit Glatzel traf und bei denen sie zuweilen übernachtete, machte sie ein Foto mit ihrer Rolleiflex. Die Kamera war dabei immer ein guter Einstieg für ein erstes Treffen mit den meist fremden Leuten: „Es ist ein Element, das alle kennen, gleichzeitig kann man damit unauffälliger Fotos machen, das schüchtert nicht so ein.“

Die Rolleiflex war ein Zufallsfund: „Ich wollte schon immer eine solche Kamera haben und als ich auf der Suche nach einem Blitz für einen anderen Fotoapparat war, habe ich sie entdeckt.“

Das Fotoprojekt mündete in eine Ausstellung und viele Jahre später in ein Buch, das Birgit Glatzel mit einer mehrmonatigen Crowdfunding-Kampagne finanzierte. Darin sind Fotos von sehr vielen, sehr unterschiedlichen Menschen aus der ganzen Welt in ihrem privaten Umfeld zu sehen. Im Anhang listet eine Tabelle alle Abgebildeten auf, sortiert nach Wohnort, Beruf oder „Freundschaftsclan“, wie Birgit es nennt.

Zum Abschluss darf auch ich einmal durch die Rolleiflex schauen. „Man sieht alles spiegelverkehrt“

, sagt Birgit, „aber es fällt mir gar nicht mehr auf.“

Außerdem schenkt sie mir ein Exemplar von A Friend is a Friend of a Friend, Nummer 184 von 300, handsigniert, als Erinnerung an den gemeinsamen Nachmittag in Birgits Atelier, der wie im Flug vergangen ist. Das Buch liegt nun auf meinem Schreibtisch und erinnert mich daran, dass man sich viel öfter selbst auf Reisen schicken sollte oder Freund*innen besuchen oder Menschen treffen, die man (noch) nicht kennt.

Mariette Franz, Digital & Publishing

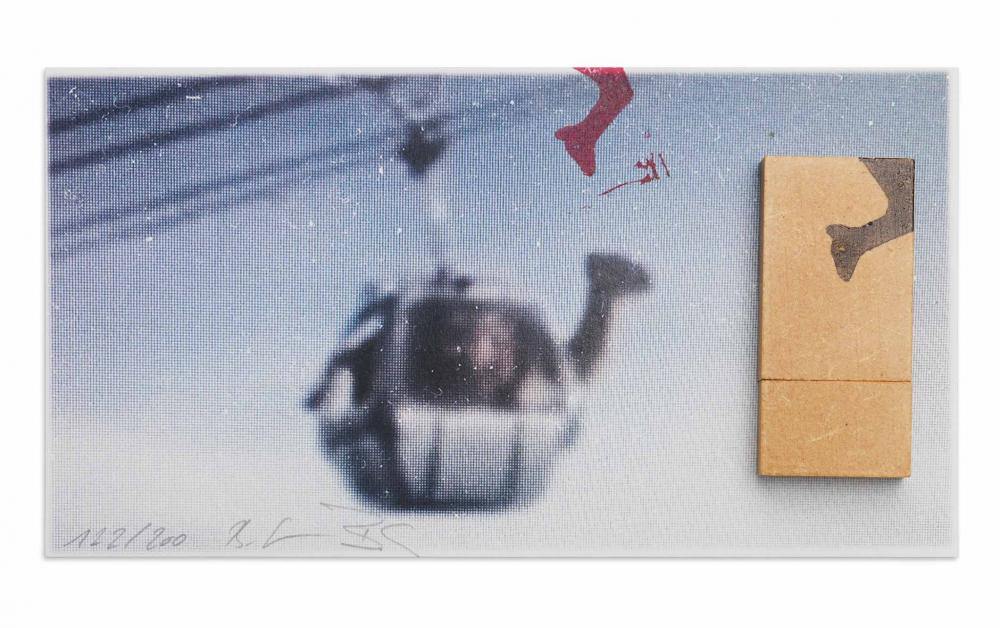

Birgit Naomi Glatzel (*1970, Kempten, Deutschland) & Benjamin Seide (* 1968, Frankfurt am Main, Deutschland), Going to Jerusalem; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe.

Freundschaften über sechzehn Ecken und ein Kamel auf Weltreise

Es ist ein warmer Tag im Sommer 2016, als ich Birgit Glatzel im Prenzlauer Berg besuche. So ähnlich muss das Wetter an dem Tag gewesen sein, an dem ihre Fotografie Angela and Me entstanden ist, die ebenso wie ihr Kurzfilm Going to Jerusalem in unserem Kunstautomaten zu erwerben war.

Angela und Birgit

Angela and Me ist Teil einer Serie, in der sich die Künstlerin per Selbstauslöser mit Freund*innen porträtiert. Alle Aufnahmen entstehen mit einer Rolleiflex-Kamera von 1937, Ort und Situation werden stets gemeinsam ausgewählt. Begonnen hat Birgit mit dem Projekt kurz vor ihrer Auswanderung nach Israel 2007; dorthin wollte sie Erinnerungsfotos an ihre Freund*innen in Deutschland mitnehmen. „Die Erinnerung hat im Judentum einen hohen Stellenwert, auch in einer renovierten Wohnung lässt man zum Beispiel immer ein Stück Original“

, erklärt mir die Künstlerin, die gelernte Architektin ist und, um sich zu finanzieren, weiterhin als solche arbeitet.

Bevor ich mit Birgit über ihre Kunst spreche, zeigt sie mir ihr Wohnatelier, wo sie mit ihrem Sohn lebt, seit sie nach Berlin zurückgekehrt ist. Ich bin begeistert von den verschiebbaren Wänden, hinter denen sich das Badezimmer der großen Einraumwohnung verstecken lässt. Dann erzählt Birgit mir, dass Angela and Me sie gemeinsam mit ihrer Freundin Angela zeige, deren Geburtstag sie im Sommer 2014 zu zweit am Müggelsee feierten. Zu sehen sind jedoch nur die Beine der beiden Frauen, die auf einer Schaukel stehen, sowie bei genauerem Hinsehen ein Mann im Hintergrund, der direkt in die Kamera blickt.

„Stört es dich eigentlich, dass da einfach jemand in euer Bild gelaufen ist?“

, frage ich Birgit. Nein, der gehöre dazu, weil er den Zufall und den Überraschungseffekt zeige, den der verzögerte Selbstauslöser bedingt. „Ich wusste schon im Moment der Aufnahme, dass es das Foto geworden ist.“

„Und was sagst du dazu, dass dein privates Erinnerungsfoto nun bei anderen Leuten zu Hause hängt?

„Diese unkontrollierbare Zerstreuung meiner Kunstwerke finde ich toll. Und da unsere Gesichter nicht zu sehen sind, ist es gleichzeitig anonym genug.“

Für die Foto-Serie gibt es mittlerweile schon eine Warteliste, weitere Freund*innen wollen Teil des Projekts werden.

Jerusalem im Eisfach5

Auch bei anderen Projekten arbeitet Birgit Glatzel am liebsten mit einem*einer Partner*in, denn so entstehen die besten Ideen. So war es auch bei dem Kunstfilm Going to Jerusalem, den sie gemeinsam mit dem Animations-Filmemacher Benjamin Seide gedreht hat. Er entstand bereits vor zehn Jahren als Beitrag zu einer Ausstellung in Jerusalem mit dem Thema Land(e)scaping. Benjamin und Birgit wollten darin die fünftausendjährige, komplexe Geschichte Jerusalems auf unterhaltsame Weise thematisieren, ohne sie lächerlich zu machen.

Die Idee gab schließlich eine Schneekugel mit einer Stadtsilhouette von Jerusalem und einem Kamel, die Birgit von einer Freundin, Hagar aus Israel, geschenkt bekommen hatte: Die beiden beschlossen, die Silhouette der Stadt aus ihrer Schneekugel zu „befreien“ und sie in Begleitung des Kamels auf „Weltreise“ zu schicken. Dafür zerstörten sie die Schneekugel und nutzen die beiden Motive als „Hauptdarsteller“ für ihren Film. Drehorte waren unter anderem das Eisfach von Birgits Kühlschrank sowie die Baustelle auf dem Spielplatz gegenüber ihrer Wohnung. „Seltsamerweise hat in Israel niemand über den Film gelacht, obwohl er so absurd ist – man sieht zum Beispiel das Kamel in einer Seilbahn in den Alpen schwebend“

, wundert sich Birgit. „Deine Kollegin Gelia Eisert war die erste, die den Film lustig fand.“

„Ich habe auch sehr gelacht,“

kann ich Birgit beruhigen.

Da der Film nach der Ausstellung in Jerusalem nur ein weiteres Mal öffentlich gezeigt wurde, hat die Künstlerin ihn für sein Weiterleben schließlich auf einem USB-Stick in unseren Kunstautomaten gesteckt. Aufgeklebt war der Stick auf eine Postkarte, die das Kamel in der Seilbahn zeigt. In liebevoller Handarbeit ist die Karte mit Kamelköpfen bestempelt, die Benjamin Seide und Birgit Glatzel selbst gestaltet haben. „Die Arbeit mit Benjamin war ein großer Spaß“

, lacht Birgit, „das war eine charmante und ganz besondere Zusammenarbeit, bei der Filmproduktion und genauso viele Jahre später beim Gestalten der Karten. Leider war das bisher unser einziges gemeinsames Projekt.“

A Friend is a Friend of a Friend

Ganz besonders am Herzen liegt Birgit Glatzel immer noch ihr erstes großes Langzeitprojekt, in dem sich die beiden Motive aus den anderen Kunstwerken wiederfinden: Freundschaft und Reisen. Dafür kam zum ersten Mal die Rolleiflex zum Einsatz – ihre Kamera für besondere Gelegenheiten: Ein Foto kostet etwa 2 Euro, da überlegt man zweimal, ob man auf den Auslöser drückt. Für A Friend is a Friend of a Friend schickte sich Birgit vier Jahre lang selbst auf Reisen und besuchte auf der ganzen Welt erst Freund*innen, dann Freund*innen dieser Freund*innen und so weiter, insgesamt 340 Menschen teilweise bis ins sechzehnte „Freundschaftsglied“. „Ich wollte damit vorleben, dass man es anders machen kann und dass das Internet nicht das persönliche Erlebnis ersetzt.“

Ein Zufallsfund führt um die Welt

Von allen Freund*innen und deren Freund*innen, die Birgit Glatzel traf und bei denen sie zuweilen übernachtete, machte sie ein Foto mit ihrer Rolleiflex. Die Kamera war dabei immer ein guter Einstieg für ein erstes Treffen mit den meist fremden Leuten: „Es ist ein Element, das alle kennen, gleichzeitig kann man damit unauffälliger Fotos machen, das schüchtert nicht so ein.“

Die Rolleiflex war ein Zufallsfund: „Ich wollte schon immer eine solche Kamera haben und als ich auf der Suche nach einem Blitz für einen anderen Fotoapparat war, habe ich sie entdeckt.“

Das Fotoprojekt mündete in eine Ausstellung und viele Jahre später in ein Buch, das Birgit Glatzel mit einer mehrmonatigen Crowdfunding-Kampagne finanzierte. Darin sind Fotos von sehr vielen, sehr unterschiedlichen Menschen aus der ganzen Welt in ihrem privaten Umfeld zu sehen. Im Anhang listet eine Tabelle alle Abgebildeten auf, sortiert nach Wohnort, Beruf oder „Freundschaftsclan“, wie Birgit es nennt.

Zum Abschluss darf auch ich einmal durch die Rolleiflex schauen. „Man sieht alles spiegelverkehrt“

, sagt Birgit, „aber es fällt mir gar nicht mehr auf.“

Außerdem schenkt sie mir ein Exemplar von A Friend is a Friend of a Friend, Nummer 184 von 300, handsigniert, als Erinnerung an den gemeinsamen Nachmittag in Birgits Atelier, der wie im Flug vergangen ist. Das Buch liegt nun auf meinem Schreibtisch und erinnert mich daran, dass man sich viel öfter selbst auf Reisen schicken sollte oder Freund*innen besuchen oder Menschen treffen, die man (noch) nicht kennt.

Mariette Franz, Digital & Publishing

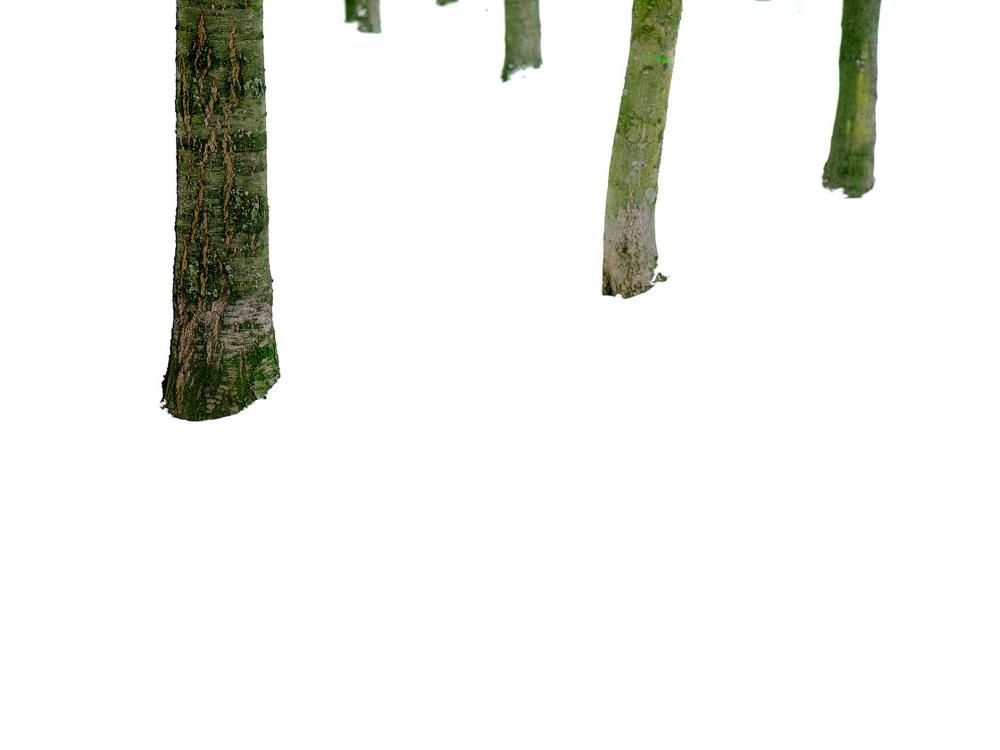

Daniela Orvin (*1973, Berlin, Deutschland), Dyslexic Dysgraphia, 2006, Edition 2015; Jüdisches Museum Berlin.

Treiben im weißen Nichts

Dyslexic Dysgraphia. Die Fotografien der israelischen Künstlerin Daniela Orvin, die wir ab April 2016 im Kunstautomaten in der Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin anboten, haben einen schwer verständlichen Titel. Er bedeutet: legasthenische Schreibstörung. „Jedes meiner Werke ist ein Selbstporträt

“, sagt die Fotografin und Musikerin, als ich sie an einem sonnigen Nachmittag in ihrer Atelierwohnung in Berlin-Friedrichshain besuche. Sie selbst leidet an einer Leseschwäche, die erst erkannt wurde, als sie schon 29 Jahre alt war – und nach eigener Aussage zu einiger Desorientierung in ihrem Leben führte.

Die Leere auf meinen Fotos

Legt man die Fotografien der Werkserie Dyslexic dysgraphia nebeneinander, so sehen sie aus wie die Zeichen einer fremden, seltsamen Sprache. Tatsächlich zeigen sie Baumstämme im Schnee. Daniela Orvin hat sie zwischen 2004 und 2006 in einem Park in München aufgenommen. Es war für sie wesentlich, den Schnee ohne Schattierungen abzubilden, und so treiben die Stämme scheinbar wurzellos und isoliert in einer makellos weißen Landschaft.

Für den Kunstautomaten hat Daniela Orvin die Fotografien in Acrylglasrahmen montiert – und fühlt sich durch diese behutsame Arbeit jedem der Bilder verbunden. Auf die Frage, was die Essenz ihrer Kunst sei, antwortet sie: „Die Leere auf meinen Fotos.

“ Einsamkeit, Entwurzelung und die Schwierigkeit, sich mit anderen zu verständigen, scheinen in ihrem Werk immer wieder auf.

Die Sprache hatte sich schlafen gelegt

1973 in Berlin geboren, wuchs die Künstlerin bis zu ihrem siebten Lebensjahr in Ismaning auf, einem kleinen Ort nahe München. Dann zog die Familie nach Israel, wo Daniela Orvin fortan den größten Teil ihres Lebens verbrachte: Sie ging dort zur Schule und zur Armee, studierte an der renommierten Midrasha-Kunstschule in Beit Berl, war Mitbegründerin und Kuratorin einer Galerie für zeitgenössische Fotografie in Tel Aviv und zeigte ihre Kunst in eigenen Ausstellungen. Aber wirklich zugehörig fühlte sie sich nicht. In den ersten Jahren in Israel erfuhr sie viel Ablehnung von anderen Kindern, die sie als „die Deutsche“ sahen. Dieses Gefühl der Fremdheit hat sie auch später nicht verlassen.

2012 zog Daniela Orvin von Tel Aviv in ihre Geburtsstadt Berlin zurück. Deutsch ist ihre Muttersprache, aber sie muss sie neu lernen. „Die Sprache hatte sich lediglich schlafen gelegt

“, sagt sie, und so kann sie auf die Erinnerung an ihre Kindersprache zurückgreifen. In Berlin findet sie die innere Ruhe, die sie braucht, um arbeiten zu können. Erfahrungen und Begegnungen, die Natur und das Wetter inspirieren sie zu ihrer Kunst. Am meisten liebt sie die intuitiven Aspekte ihrer Arbeit, die Versuche, zum Wesentlichen eines neuen Werkes zu gelangen, und das Fotografieren selbst.

Dressur-Wunder

Klare Linien, Ruhe und Licht, Schwarz und Weiß kennzeichnen Daniela Orvins Atelierwohnung. Dort zeigt sie mir den Fotoband Dressur-Wunder. Die Bilder, die er enthält, sind zwischen 2007 und 2009 im Zoologischen Garten in Berlin und im Zirkus Krone in München entstanden. Orvin greift damit Kindheitserinnerungen auf, denn dort war sie als Mädchen mit ihren Eltern. Die Freude der Zoo- und Zirkusbesucher bleibt ausgespart. Vielmehr sehen wir auf den dunklen Fotografien, wie allein und verloren sich die Tiere (und Artisten) in der ihnen fremden Umgebung bewegen. Die Aufnahmen sind ruhig, distanziert und präzise – wie die Künstlerin selbst.

Maren Krüger, Ausstellungen

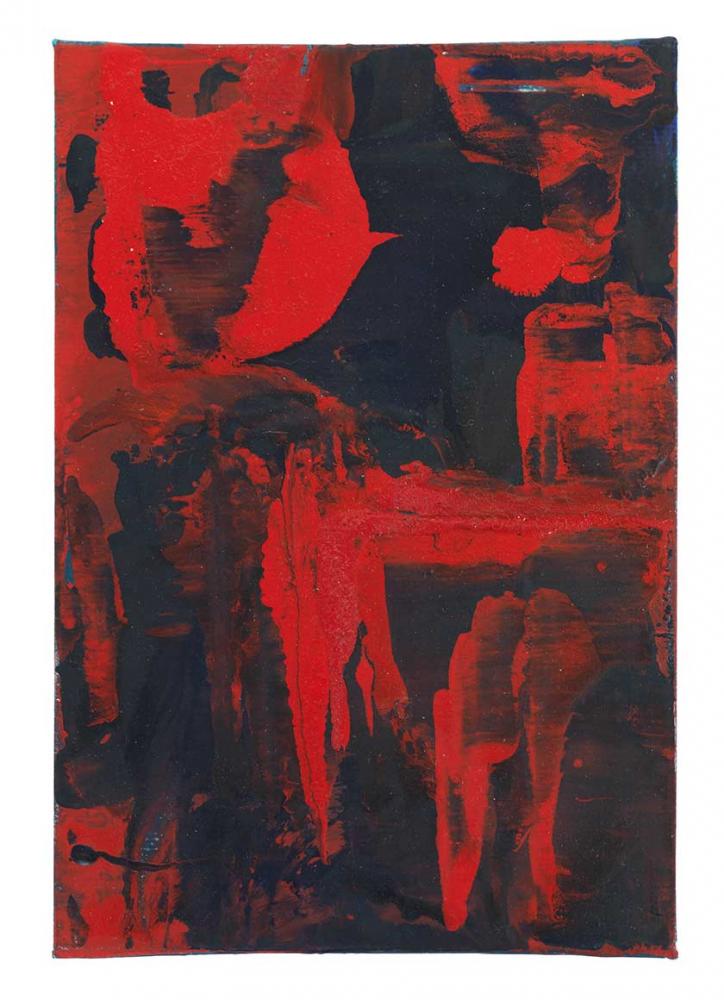

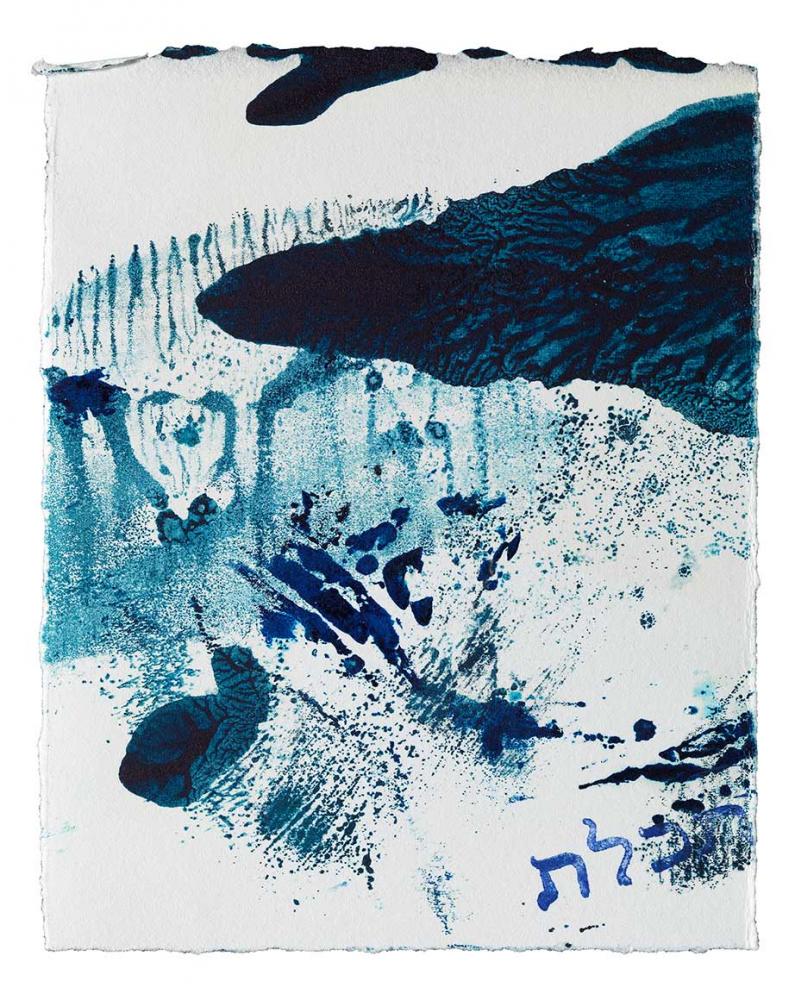

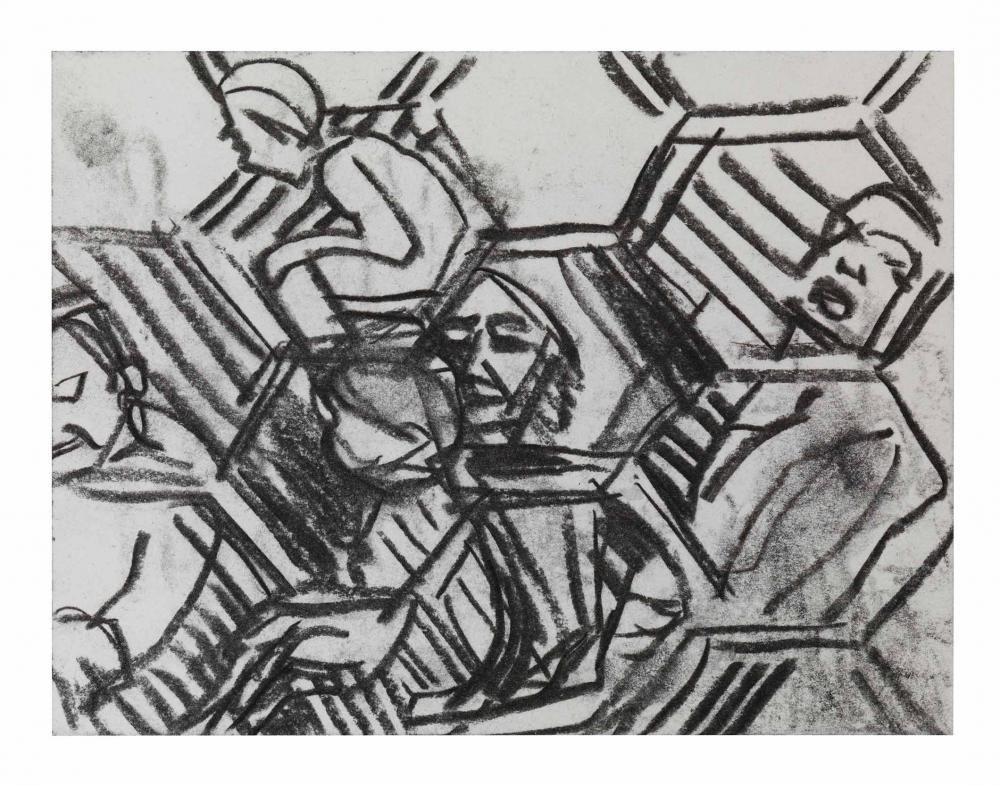

David Benforado (*1977, Athen, Griechenland), Abstrakte Stücke aus der Serie Makams Malen, 2014; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe

Musik Malen

„So wie sich eine ganze Welt in fünf Tönen auftut, so eröffnet sich eine ganze Welt in fünf Farben.“

Mit diesen Worten beschreibt David Benforado, Maler und Musiker zugleich, sein Verständnis von Kunst. Makams Malen und Zwischen Klang und Stille lauten dementsprechend auch die Titel der beiden Serien, die ab 2016 im Kunstautomaten des Jüdischen Museums Berlin zu erwerben waren. Musik und Malerei verbinden sich in den kleinformatigen Ölbildern zu abstrakten Farbstudien voller Kraft und Energie.

Seit er malt, arbeitet David Benforado mit Musik. Immer wieder fanden in seinem Atelier Sessions mit professionellen Musikern statt, so zum Beispiel während seiner Zeit in Budapest mit dem Akkordeonisten David Yengiburgan oder später in Berlin mit dem Pianisten Antonis Anissegos. 2009 begann Benforado mit dem Studium der orientalischen Nay-Flöte und entdeckte für sich die Welt der Makams und modalen Musik des östlichen Mittelmeerraums. Sie ist eine Quelle der Inspiration für seine Malerei geworden.

Das Licht auf Syros

David Benforado wuchs in Griechenland auf. Das besondere Licht dieser Region ist, wie er sagt, „ein Teil von mir“

. Besonders prägend für den Künstler war ein zweijähriger Aufenthalt auf der griechischen Insel Syros im Mittelmeer. Im Rhythmus der Tage und Jahreszeiten beobachtete und analysierte er das Licht in all seinen Schattierungen und Wandlungen und entwickelte eine veränderte Wahrnehmung der Farben sowie neue Wege ihrer Verwendung.

Bei den je 200 Ölbildern der beiden Serien für den Kunstautomaten, jedes für sich ein Unikat, verwendete der Künstler beim Malen zwei unterschiedliche Techniken. Seine Farben mischte er, wie immer, aus Pigmenten selbst: In der ersten Variante legte er mehrere Farbschichten nach und nach übereinander. Zwischenzeitlich trockneten die Farben, die letzte Schichtung erfolgte nach der Methode „nass auf nass“. In der zweiten Variante erfolgte der Farbauftrag in einem Schwung, verbunden mit dem Hören von modaler Musik. Die dieser Musik zugrundeliegenden Makams – Tonfolgen, die jeweils durch bestimmte Intervalle und einen charakteristischen Melodieverlauf gekennzeichnet sind – stehen jeweils für unterschiedliche Affekte. Jedes Bild überträgt das Timbre und die Klangfarbe eines spezifischen Makams. Diese Werke sind Studien für größere Gemälde.

Die Bilder Benforados rufen Assoziationen an die Natur hervor: Wogen, Wellen, Feuer, Wind, das Rauschen von Blättern, Sonnenlicht und Himmel. Jedes von ganz eigenem Charakter, laden sie zu meditativer Versenkung ein und dazu, zu entdecken, was sich hinter ihrer Oberfläche befindet.

Leonore Maier, Sammlungen

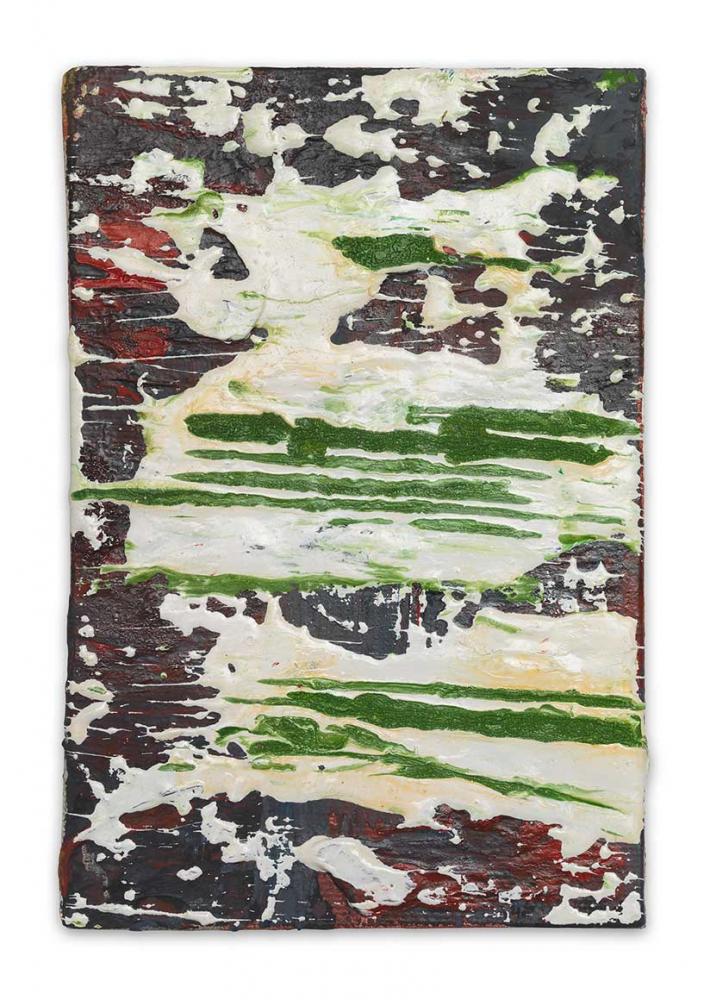

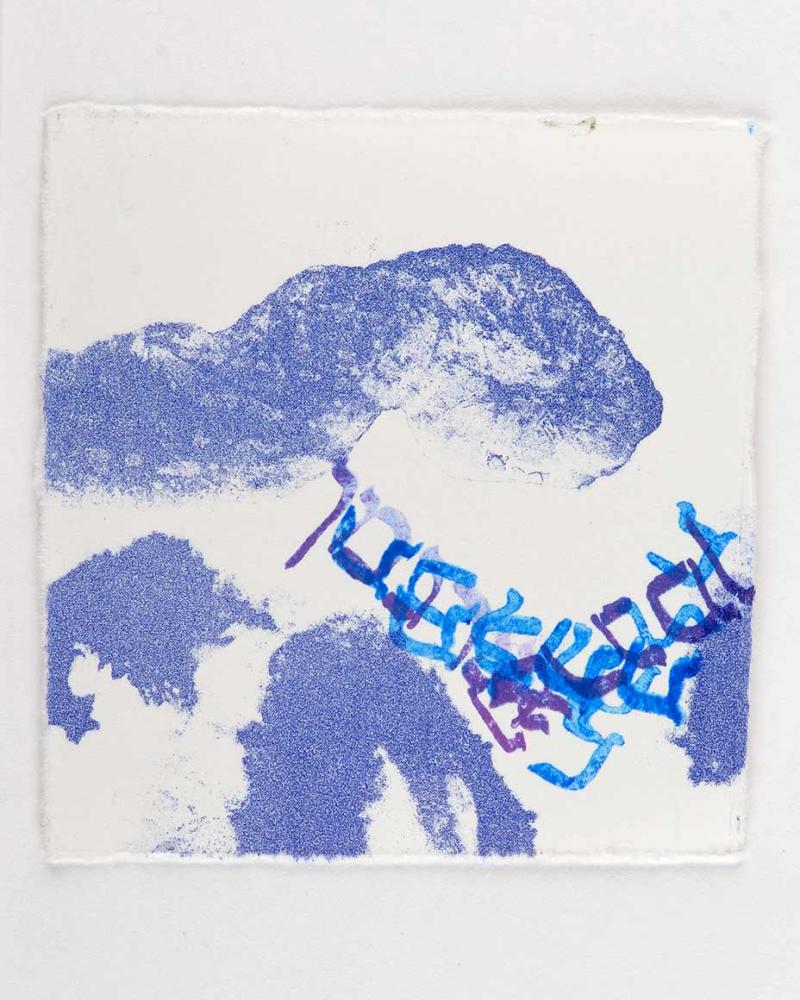

David Benforado (*1977, Athen, Griechenland), Abstrakte Stücke aus der Serie Zwischen Klang und Stille, 2015; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe In der Serie Zwischen Klang und Stille verwendet David Benforado den Moment der Ruhe und Pause als Ausgangspunkt, um einen neuen Raum der Kontemplation zu schaffen.

Musik Malen

„So wie sich eine ganze Welt in fünf Tönen auftut, so eröffnet sich eine ganze Welt in fünf Farben.“

Mit diesen Worten beschreibt David Benforado, Maler und Musiker zugleich, sein Verständnis von Kunst. Makams Malen und Zwischen Klang und Stille lauten dementsprechend auch die Titel der beiden Serien, die ab 2016 im Kunstautomaten des Jüdischen Museums Berlin zu erwerben waren. Musik und Malerei verbinden sich in den kleinformatigen Ölbildern zu abstrakten Farbstudien voller Kraft und Energie.

Seit er malt, arbeitet David Benforado mit Musik. Immer wieder fanden in seinem Atelier Sessions mit professionellen Musikern statt, so zum Beispiel während seiner Zeit in Budapest mit dem Akkordeonisten David Yengiburgan oder später in Berlin mit dem Pianisten Antonis Anissegos. 2009 begann Benforado mit dem Studium der orientalischen Nay-Flöte und entdeckte für sich die Welt der Makams und modalen Musik des östlichen Mittelmeerraums. Sie ist eine Quelle der Inspiration für seine Malerei geworden.

Das Licht auf Syros

David Benforado wuchs in Griechenland auf. Das besondere Licht dieser Region ist, wie er sagt, „ein Teil von mir“

. Besonders prägend für den Künstler war ein zweijähriger Aufenthalt auf der griechischen Insel Syros im Mittelmeer. Im Rhythmus der Tage und Jahreszeiten beobachtete und analysierte er das Licht in all seinen Schattierungen und Wandlungen und entwickelte eine veränderte Wahrnehmung der Farben sowie neue Wege ihrer Verwendung.

Bei den je 200 Ölbildern der beiden Serien für den Kunstautomaten, jedes für sich ein Unikat, verwendete der Künstler beim Malen zwei unterschiedliche Techniken. Seine Farben mischte er, wie immer, aus Pigmenten selbst: In der ersten Variante legte er mehrere Farbschichten nach und nach übereinander. Zwischenzeitlich trockneten die Farben, die letzte Schichtung erfolgte nach der Methode „nass auf nass“. In der zweiten Variante erfolgte der Farbauftrag in einem Schwung, verbunden mit dem Hören von modaler Musik. Die dieser Musik zugrundeliegenden Makams – Tonfolgen, die jeweils durch bestimmte Intervalle und einen charakteristischen Melodieverlauf gekennzeichnet sind – stehen jeweils für unterschiedliche Affekte. Jedes Bild überträgt das Timbre und die Klangfarbe eines spezifischen Makams. Diese Werke sind Studien für größere Gemälde.

Die Bilder Benforados rufen Assoziationen an die Natur hervor: Wogen, Wellen, Feuer, Wind, das Rauschen von Blättern, Sonnenlicht und Himmel. Jedes von ganz eigenem Charakter, laden sie zu meditativer Versenkung ein und dazu, zu entdecken, was sich hinter ihrer Oberfläche befindet.

Leonore Maier, Sammlungen

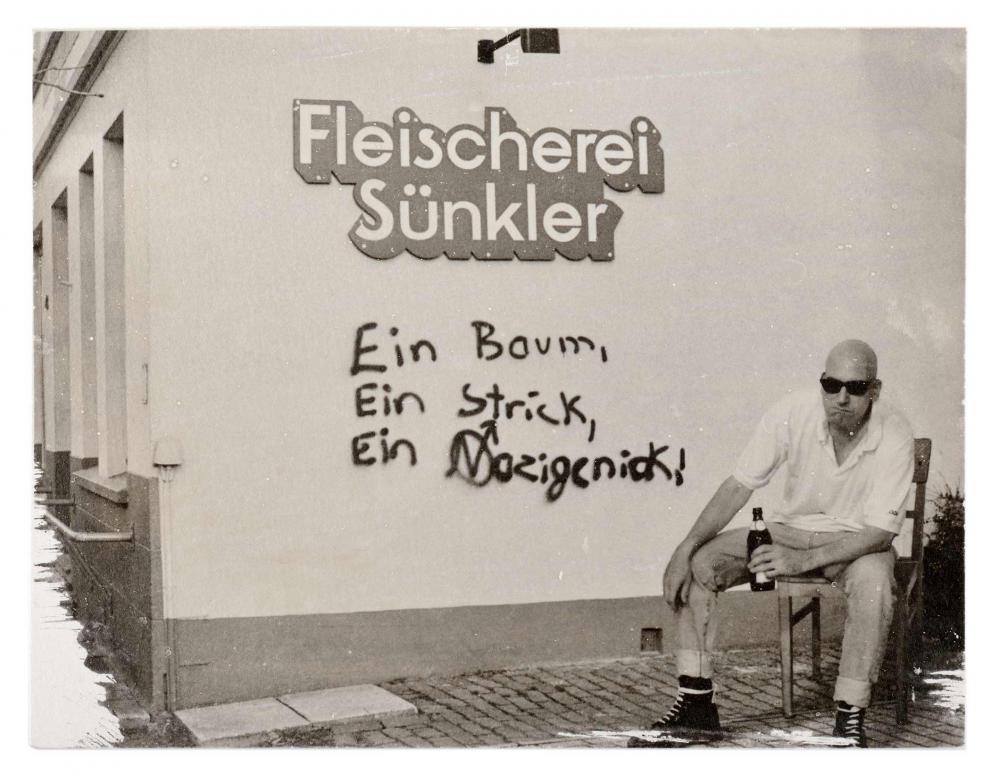

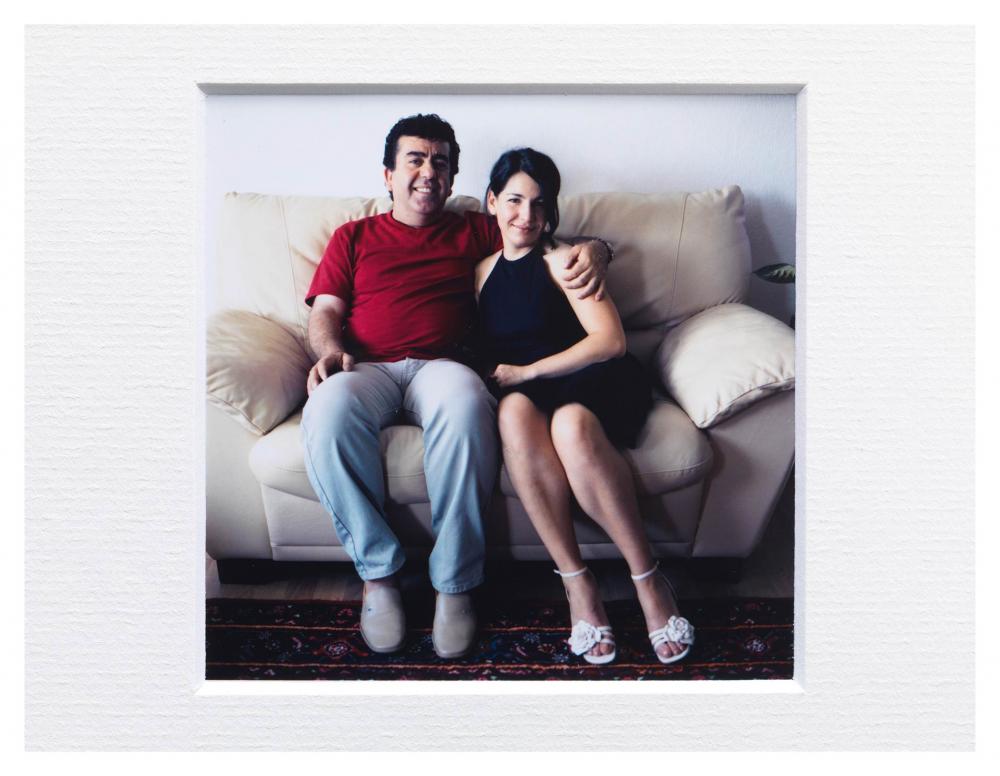

Joachim Seinfeld (*1962, Paris, Frankreich), HeimatReisen – Oldenburg; Jüdisches Museum Berlin.

„Kunst muss unter die Leute

“ - Die HeimatReisen von Joachim Seinfeld

Das Wunderbare an Berlin ist für mich als Historikerin, dass an jeder Ecke neue Orte warten, die mich beeindrucken und mein „historisches Herz“ höher schlagen lassen. Im Jahr 2016 lernte ich wieder einen dieser Orte kennen, als ich Joachim Seinfeld für ein Interview in seinem Atelier im alten Funkhaus im Bezirk Treptow-Köpenick besuchte, um mit ihm über HeimatReisen, sein Projekt für den Kunstautomaten des Jüdischen Museums Berlin, zu sprechen.

Das Funkhaus in der Nalepastraße ist ein besonderer Ort: Ab 1956 produzierten und sendeten von dort aus alle überregionalen Sender der ehemaligen DDR. Nach 1991 nahmen in diesem Gebäude die neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ihre Arbeit auf und nach vielen Besitzerwechseln steht das Gebäude nun Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt offen, die in den ehemaligen Büros ihre Ateliers eingerichtet haben.

Michaela Roßberg: Lieber Joachim, deine Fotoserie, die Besucherinnen und Besucher im Kunstautomaten des Jüdischen Museums Berlin erwerben konnten, besteht aus mehreren Bildern, die dich selbst an verschiedenen Orten in Deutschland zeigen. Warum hast Du aus allen Deinen Arbeiten gerade diese Aufnahmen für den Kunstautomaten gewählt?

Joachim Seinfeld: Es gab bereits 2006 eine Fotoserie, die sich auf Polen bezog. 2011 hatte ich die Idee, eine ähnliche Reihe auch für Deutschland machen. Ich wollte diese Serie also sowieso machen und habe die für mich interessantesten Bilder ausgewählt.

Michaela Roßberg: Dann sind die Orte, an denen Du auf Deinen Bildern zu sehen bist, auch gleichzeitig Stationen aus Deinem Leben?

Joachim Seinfeld: Polen, Deutschland und Italien sind Länder, in denen ich länger war und mit denen mich Wichtiges verbindet. Ich wollte aus der Serie zu diesen Ländern immer eine Trilogie machen. Die Bilder sind meist an Orten entstanden, an denen ich mich länger aufgehalten habe oder in der Nähe dieser Orte. Ich komme aus München, habe in Italien, dann in Oldenburg gewohnt, habe zwei Jahre in Polen gearbeitet und lebe nun schon lange in Berlin. Die veränderten bzw. ergänzten Bilder der Orte in HeimatReisen spielen mit den Vorstellungen, den Klischees eines vermeintlich typischen Deutschlands.

Michaela Roßberg: Also ist mit dem Titel HeimatReisen nicht gemeint, dass Du diese Orte als deine Heimat bezeichnest?

Joachim Seinfeld: Nein, wenn ich über den Begriff Heimat nachdenke, kann ich mich am ehesten in dem Wort Jurt wiederfinden. Es ist das türkische Wort für Heimat und die Jurte, das Zelt, welches Nomaden als Behausung mit sich führen, ist daraus abgeleitet. Es ist Heimat, die man mit auf Reisen nehmen kann. Eben HeimatReisen. Der einzige Ort, an dem ich so etwas wie „Heimatgefühle“ bekomme, ist in den Bergen, der Landschaft meiner Kindheit. Heimat ist für mich mehr ein Gefühl als ein bestimmter Ort. Es hängt eher mit den Stationen meines Lebens zusammen. Und ist mit Sicherheit nicht an ein Nationalgefühl gebunden.

Michaela Roßberg: Wäre dein Verständnis des Begriffs Heimat für Dich ein anderer, wenn Du nicht in Deutschland leben würdest?

Joachim Seinfeld: Gut möglich. Das Problem ist, dass der deutsche Begriff durch die deutsche Geschichte und die Besetzung des Wortes völlig diskreditiert ist. Dabei ist Heimat durchaus ein schöner Begriff, denn er hat etwas mit „zu Hause“ zu tun, mit dem Heim. Ich finde das wesentlich angenehmer als beispielsweise „patria“, was auf Italienisch Vaterland bedeutet. Da habe ich irgendwie gleich den Gedanken an Stechschritt im Hinterkopf.

Michaela Roßberg: Andere Länder haben oft eine Selbstverständlichkeit im Umgang mit dem Begriff Heimat. Ist es also eher ein „deutsches Problem“?

Joachim Seinfeld: In gewisser Weise ja, aber ich persönlich habe auch bei anderen Ländern ein Problem damit. Vor allem, wenn der Begriff Heimat in die Nähe von Patriotismus gerückt wird. Meiner Meinung nach ist das Wort Patriotismus immer ganz eng mit dem Gedanken verbunden, dass man das eigene Land besser findet als andere, dass man glaubt besser zu sein als andere. Ich denke, dass man sich heutzutage, wo das Reisen leichter geworden ist und man viel mehr Eindrücke in sich aufnimmt, nicht mehr in dieser Form auf die Heimat beziehen muss. Ich glaube, man kann seine Identität auch woanders herbekommen.

Michaela Roßberg: Was möchtest Du mit den Werken sagen? Ich habe mich als Betrachterin gefragt: Was willst Du mir beispielsweise mit dem Werk Oldenburg sagen? Etwa, dass es in der Stadt viele Nazis gibt?

Joachim Seinfeld: Die Arbeiten beinhalten viele Facetten und Diskussionen, die ich durchaus mit Ironie aufgreife. HeimatReisen bedeutet auch, dass die Bilder Dinge enthalten können, die ich wie ein Reisender, ein Beobachtender aufgenommen haben könnte. Natürlich ist die Inszenierung bei Oldenburg ein totales Baden in Klischees, das mache ich ja generell gerne. Aber es gibt immer einen Bezug, sei es zur Geschichte oder zu aktuellen Entwicklungen. Zum Beispiel war Oldenburg neben Weimar eine der Städte, die bereits vor 1933 eine NDSDAP-Verwaltung hatten und das Oldenburger Land war in den 1990ern ein Tummelplatz für Kameradschaften.

Michaela Roßberg: Aber was soll sich ein Betrachter bei der Ansicht Deiner Bilder denken? Hast Du etwas Bestimmtes im Sinn?

Joachim Seinfeld: So funktioniert Kunst nicht. Man macht Kunst nicht, weil die Leute etwas Bestimmtes sehen sollen. Das ist dann didaktisch-pädagogische Arbeit oder Agitprop. Man macht einfach Kunst, drückt seine Gedanken, Ideen in der gewählten Form aus, und wenn die Leute etwas darin gesehen haben, am besten das, was man intendierte, hat man Glück gehabt. Als Künstler muss man das Risiko eingehen, dass Betrachter etwas in die Kunst hinein interpretieren, das komplett an der eigenen Idee vorbeigeht.

Michaela Roßberg: Ich weiß schon, warum ich keine Künstlerin bin, das wäre mir zu unsicher.

Joachim Seinfeld: Man arbeitet ja nicht völlig ins Blaue hinein, sondern bekommt auf verschiedene Arten Feedback. Wenn Du zwanzig Jahre Kunst gemacht hast und niemand was von dir anschauen will, ist das ja auch eine Art Reaktion.

Michaela Roßberg: Warum bist es immer Du selbst, der in die Bilder hineingearbeitet ist?

Joachim Seinfeld: Erstens macht es mir unglaublich Spaß, Theater zu spielen. Und zweitens bin ich der Meinung, dass alle Aspekte einer Gesellschaft eine Person prägen, warum sollte ich also andere Personen für die Inszenierung nutzen? Es geht ja im Fall von HeimatReisen um exemplarische Bilder und da ist es relativ egal, wer zu sehen ist. Natürlich bringe ich auch individuelle Aspekte mit rein, wie beispielsweise den „Superjuden“ in Friedrichhain. Wobei der „Superjude“ in dem Fall eine Ampel umgetreten hat, was ja eigentlich eine komplett unsinnige Aktion war. Trotzdem ist er sehr zufrieden. Manchmal nimmt man sich halt zu wichtig. (lacht)

Michaela Roßberg: Ist es für Dich als Künstler befriedigend, wenn Deine Kunst per Automaten in einem Museum für sechs Euro verkauft wird?

Joachim Seinfeld: Ja, ich finde die Idee vom Kunstautomaten grandios. Kunst muss unter die Leute. Sie ist nicht nur für Reiche, sondern sollte allen Menschen zugänglich sein, auch außerhalb von Museen.

Michaela Roßberg, Wechselausstellungen

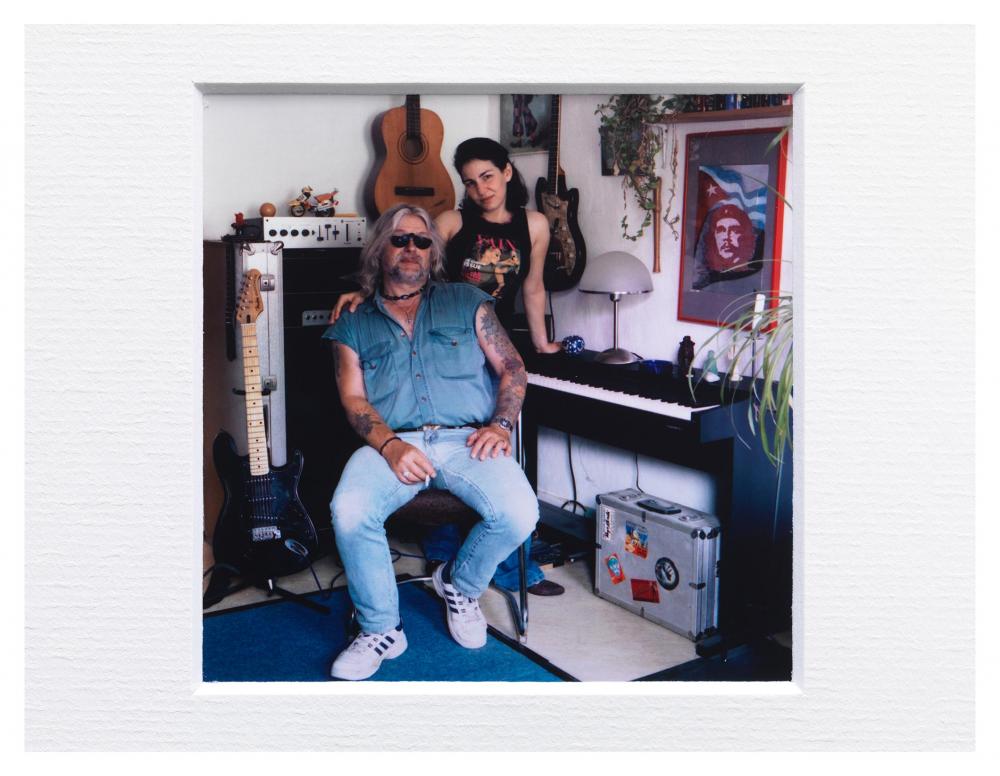

Joachim Seinfeld (*1962, Paris, Frankreich), HeimatReisen – Berlin-Schlossplatz; Jüdisches Museum Berlin.

„Kunst muss unter die Leute

“ - Die HeimatReisen von Joachim Seinfeld

Das Wunderbare an Berlin ist für mich als Historikerin, dass an jeder Ecke neue Orte warten, die mich beeindrucken und mein „historisches Herz“ höher schlagen lassen. Im Jahr 2016 lernte ich wieder einen dieser Orte kennen, als ich Joachim Seinfeld für ein Interview in seinem Atelier im alten Funkhaus im Bezirk Treptow-Köpenick besuchte, um mit ihm über HeimatReisen, sein Projekt für den Kunstautomaten des Jüdischen Museums Berlin, zu sprechen.

Das Funkhaus in der Nalepastraße ist ein besonderer Ort: Ab 1956 produzierten und sendeten von dort aus alle überregionalen Sender der ehemaligen DDR. Nach 1991 nahmen in diesem Gebäude die neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ihre Arbeit auf und nach vielen Besitzerwechseln steht das Gebäude nun Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt offen, die in den ehemaligen Büros ihre Ateliers eingerichtet haben.

Michaela Roßberg: Lieber Joachim, deine Fotoserie, die Besucherinnen und Besucher im Kunstautomaten des Jüdischen Museums Berlin erwerben konnten, besteht aus mehreren Bildern, die dich selbst an verschiedenen Orten in Deutschland zeigen. Warum hast Du aus allen Deinen Arbeiten gerade diese Aufnahmen für den Kunstautomaten gewählt?

Joachim Seinfeld: Es gab bereits 2006 eine Fotoserie, die sich auf Polen bezog. 2011 hatte ich die Idee, eine ähnliche Reihe auch für Deutschland machen. Ich wollte diese Serie also sowieso machen und habe die für mich interessantesten Bilder ausgewählt.

Michaela Roßberg: Dann sind die Orte, an denen Du auf Deinen Bildern zu sehen bist, auch gleichzeitig Stationen aus Deinem Leben?

Joachim Seinfeld: Polen, Deutschland und Italien sind Länder, in denen ich länger war und mit denen mich Wichtiges verbindet. Ich wollte aus der Serie zu diesen Ländern immer eine Trilogie machen. Die Bilder sind meist an Orten entstanden, an denen ich mich länger aufgehalten habe oder in der Nähe dieser Orte. Ich komme aus München, habe in Italien, dann in Oldenburg gewohnt, habe zwei Jahre in Polen gearbeitet und lebe nun schon lange in Berlin. Die veränderten bzw. ergänzten Bilder der Orte in HeimatReisen spielen mit den Vorstellungen, den Klischees eines vermeintlich typischen Deutschlands.

Michaela Roßberg: Also ist mit dem Titel HeimatReisen nicht gemeint, dass Du diese Orte als deine Heimat bezeichnest?

Joachim Seinfeld: Nein, wenn ich über den Begriff Heimat nachdenke, kann ich mich am ehesten in dem Wort Jurt wiederfinden. Es ist das türkische Wort für Heimat und die Jurte, das Zelt, welches Nomaden als Behausung mit sich führen, ist daraus abgeleitet. Es ist Heimat, die man mit auf Reisen nehmen kann. Eben HeimatReisen. Der einzige Ort, an dem ich so etwas wie „Heimatgefühle“ bekomme, ist in den Bergen, der Landschaft meiner Kindheit. Heimat ist für mich mehr ein Gefühl als ein bestimmter Ort. Es hängt eher mit den Stationen meines Lebens zusammen. Und ist mit Sicherheit nicht an ein Nationalgefühl gebunden.

Michaela Roßberg: Wäre dein Verständnis des Begriffs Heimat für Dich ein anderer, wenn Du nicht in Deutschland leben würdest?

Joachim Seinfeld: Gut möglich. Das Problem ist, dass der deutsche Begriff durch die deutsche Geschichte und die Besetzung des Wortes völlig diskreditiert ist. Dabei ist Heimat durchaus ein schöner Begriff, denn er hat etwas mit „zu Hause“ zu tun, mit dem Heim. Ich finde das wesentlich angenehmer als beispielsweise „patria“, was auf Italienisch Vaterland bedeutet. Da habe ich irgendwie gleich den Gedanken an Stechschritt im Hinterkopf.

Michaela Roßberg: Andere Länder haben oft eine Selbstverständlichkeit im Umgang mit dem Begriff Heimat. Ist es also eher ein „deutsches Problem“?

Joachim Seinfeld: In gewisser Weise ja, aber ich persönlich habe auch bei anderen Ländern ein Problem damit. Vor allem, wenn der Begriff Heimat in die Nähe von Patriotismus gerückt wird. Meiner Meinung nach ist das Wort Patriotismus immer ganz eng mit dem Gedanken verbunden, dass man das eigene Land besser findet als andere, dass man glaubt besser zu sein als andere. Ich denke, dass man sich heutzutage, wo das Reisen leichter geworden ist und man viel mehr Eindrücke in sich aufnimmt, nicht mehr in dieser Form auf die Heimat beziehen muss. Ich glaube, man kann seine Identität auch woanders herbekommen.

Michaela Roßberg: Was möchtest Du mit den Werken sagen? Ich habe mich als Betrachterin gefragt: Was willst Du mir beispielsweise mit dem Werk Oldenburg sagen? Etwa, dass es in der Stadt viele Nazis gibt?

Joachim Seinfeld: Die Arbeiten beinhalten viele Facetten und Diskussionen, die ich durchaus mit Ironie aufgreife. HeimatReisen bedeutet auch, dass die Bilder Dinge enthalten können, die ich wie ein Reisender, ein Beobachtender aufgenommen haben könnte. Natürlich ist die Inszenierung bei Oldenburg ein totales Baden in Klischees, das mache ich ja generell gerne. Aber es gibt immer einen Bezug, sei es zur Geschichte oder zu aktuellen Entwicklungen. Zum Beispiel war Oldenburg neben Weimar eine der Städte, die bereits vor 1933 eine NDSDAP-Verwaltung hatten und das Oldenburger Land war in den 1990ern ein Tummelplatz für Kameradschaften.

Michaela Roßberg: Aber was soll sich ein Betrachter bei der Ansicht Deiner Bilder denken? Hast Du etwas Bestimmtes im Sinn?

Joachim Seinfeld: So funktioniert Kunst nicht. Man macht Kunst nicht, weil die Leute etwas Bestimmtes sehen sollen. Das ist dann didaktisch-pädagogische Arbeit oder Agitprop. Man macht einfach Kunst, drückt seine Gedanken, Ideen in der gewählten Form aus, und wenn die Leute etwas darin gesehen haben, am besten das, was man intendierte, hat man Glück gehabt. Als Künstler muss man das Risiko eingehen, dass Betrachter etwas in die Kunst hinein interpretieren, das komplett an der eigenen Idee vorbeigeht.

Michaela Roßberg: Ich weiß schon, warum ich keine Künstlerin bin, das wäre mir zu unsicher.

Joachim Seinfeld: Man arbeitet ja nicht völlig ins Blaue hinein, sondern bekommt auf verschiedene Arten Feedback. Wenn Du zwanzig Jahre Kunst gemacht hast und niemand was von dir anschauen will, ist das ja auch eine Art Reaktion.

Michaela Roßberg: Warum bist es immer Du selbst, der in die Bilder hineingearbeitet ist?

Joachim Seinfeld: Erstens macht es mir unglaublich Spaß, Theater zu spielen. Und zweitens bin ich der Meinung, dass alle Aspekte einer Gesellschaft eine Person prägen, warum sollte ich also andere Personen für die Inszenierung nutzen? Es geht ja im Fall von HeimatReisen um exemplarische Bilder und da ist es relativ egal, wer zu sehen ist. Natürlich bringe ich auch individuelle Aspekte mit rein, wie beispielsweise den „Superjuden“ in Friedrichhain. Wobei der „Superjude“ in dem Fall eine Ampel umgetreten hat, was ja eigentlich eine komplett unsinnige Aktion war. Trotzdem ist er sehr zufrieden. Manchmal nimmt man sich halt zu wichtig. (lacht)

Michaela Roßberg: Ist es für Dich als Künstler befriedigend, wenn Deine Kunst per Automaten in einem Museum für sechs Euro verkauft wird?

Joachim Seinfeld: Ja, ich finde die Idee vom Kunstautomaten grandios. Kunst muss unter die Leute. Sie ist nicht nur für Reiche, sondern sollte allen Menschen zugänglich sein, auch außerhalb von Museen.

Michaela Roßberg, Wechselausstellungen

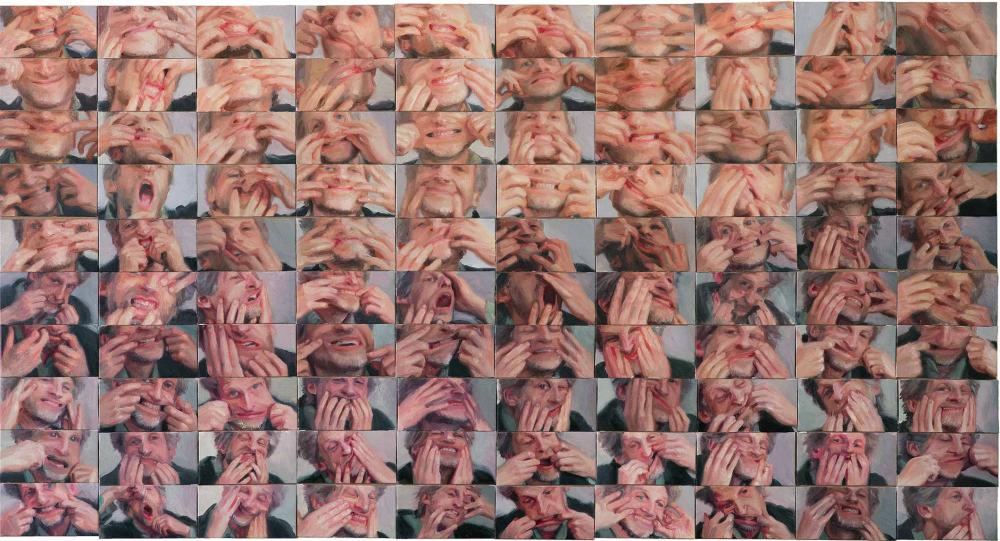

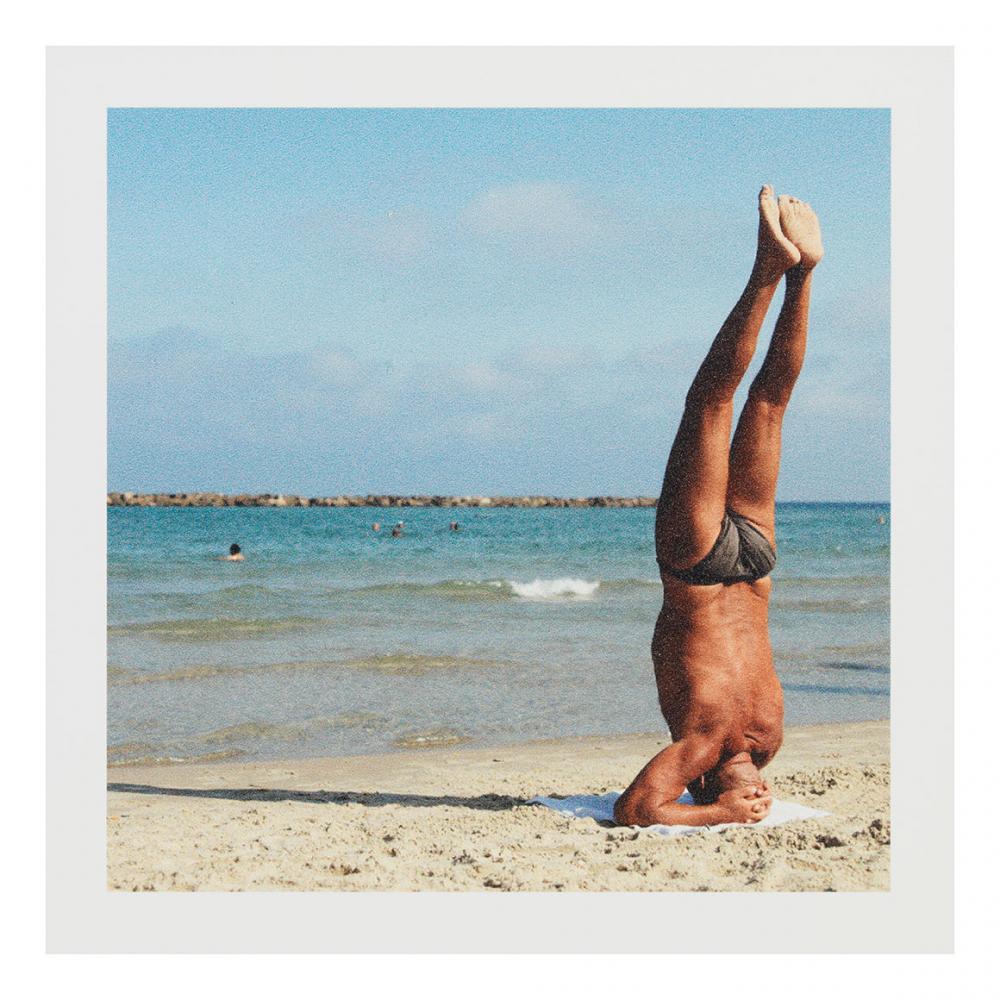

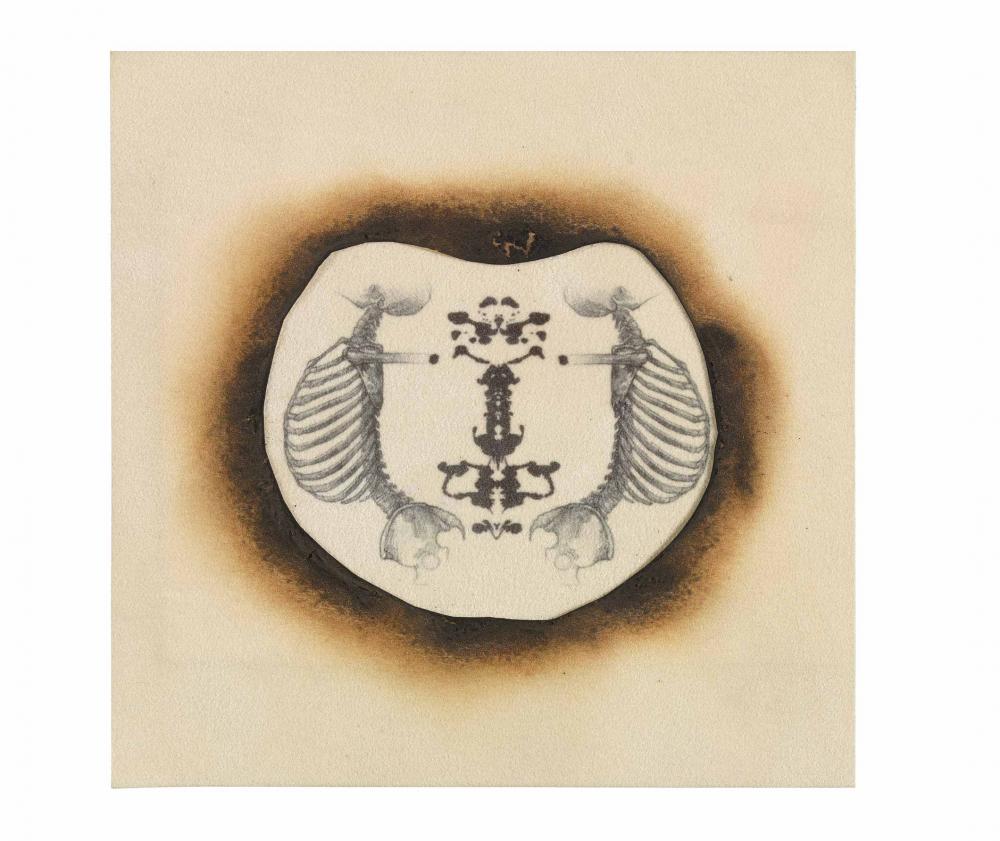

Noga Shtainer (*1982, Safed, Israel), #1 aus der Serie Twins: duo morality, Edition, 2015; Jüdisches Museum Berlin.

Im Schatten des Mengele-Mythos

Noga Shtainer war mit ihrer Kamera schon häufig auf Reisen, zum Beispiel für ihre Fotoprojekte Home for Special Children in der Ukraine oder Twins in Brasilien. Aufnahmen aus diesem Projekt waren 2016 im Kunstautomaten in der Dauerausstellung zu erwerben. Seit 2010 lebt die Fotografin in Berlin, wo ich sie 2014 auch kennengelernt habe.

Bewerbungs-Coup

Dass Noga Shtainer Fotografin ist, ist Zufall, denn eigentlich wollte sie Schauspielerin werden. Doch die Aufnahmeprüfung an der WIZO Kunstschule in Haifa bestand sie nicht. Stattdessen wurde ihr empfohlen, sie solle sich für die Fotoklasse bewerben. Zur Einreichung der Bewerbungsmappe blieben Noga allerdings nur zwei Tage Zeit. Daher reichte sie in einem einfachen Umschlag Fotografien ein und gab vor, es seien Aufnahmen, die sie von ihrer Halbschwester gemacht habe. Tatsächlich waren es Aufnahmen aus dem Familienalbum, die Noga Shtainer selbst in jungen Jahren zeigen. Der Coup gelang und Noga Shtainer wurde mit gerade einmal 15 Jahren an der Kunstschule akzeptiert. So begann ihre Laufbahn als Fotografin.

Das Ungleiche im Gleichen

Die Porträtfotografien von Noga Shtainer zeichnen sich durch Hingabe und Intensität aus. Das sieht man auch in der Reihe Twins – Duo Morality: Die Ähnlichkeit zwischen zwei genetisch identischen Menschen und das gleichzeitige Verlangen der Außenstehenden, sie unterscheiden zu wollen, machte die Fotografin neugierig. Und so begann Noga Shtainer schon in Israel, das Ungleiche im Gleichen fotografisch festzuhalten. 2010 folgte sie dann einer merkwürdigen Spur in der dunklen Geschichte des Rassenwahns nationalsozialistischer Ideologien: In Cândido Gódoi im Süden Brasiliens soll die ungewöhnlich hohe Dichte an Zwillingsgeburten mit den Versuchen von Josef Mengele in Verbindung stehen. Die Kleinstadt besteht überwiegend aus deutschen und polnischen Auswanderern und ihren Nachfahren, die sich während des Ersten Weltkrieges im Süden Brasiliens ansiedelten. In der Nähe soll Josef Mengele in den 1960er-Jahren gelebt und unbehelligt unter anderem Namen als Arzt praktiziert haben. Er hatte an jüdischen Gefangenen in Auschwitz brutale medizinische Versuche durchgeführt, darunter zahlreiche barbarische Experimente an Zwillingen. Die Ergebnisse soll er dann für diverse Behandlungen von Patienten in Brasilien genutzt haben. Angeblich in Folge wurden dort ungewöhnlich viele eineiige Zwillinge geboren. Diese Geschichte ist weder historisch zu belegen noch sprechen genügend Evidenzen für genmanipulierte Schwangerschaften in dieser Stadt. Lediglich die vielen blonden und blauäugigen Zwillingspaare lassen den Mengele-Mythos weiterleben und beflügeln noch immer die Fantasie von Autoren, Filmemachern und Journalisten.

Der Mythos wird zweitrangig

Als Noga Shtainer in Cândido Gódoi ankam, musste sie zunächst nach ihren Fotomodellen suchen, denn Zwillinge treten natürlich nicht immer im Doppelpack auf. Eine Zeit intensiver Recherche, der Gang von Tür zu Tür und eifrige Nachbarschaftsanfragen folgten, bis Noga 50 Zwillingspaare fand, die auch bereit waren, sich fotografieren zu lassen.

Noga Shtainers Intention, der Spur dieser Geschichte auf den Grund zu gehen, wurde zweitrangig gegenüber der Aussage der Porträtfotografien, denn im Vordergrund steht etwas anderes: Wir sehen Zwillinge in ihrem Wohnumfeld, im Garten oder auf der Veranda, die fast identisch aussehen und sich erst bei einem genauen Vergleich unterscheiden. Als Betrachterin der Fotografien ertappe ich mich, dass ich mich jedes Mal freue, wenn ich ein Merkmal zur Unterscheidung gefunden habe. Mal sind es die Haare, dann die Figur oder doch der leichte Unterschied der Nasen, der Augen oder eines Muttermals. Man trainiert, genauer hinzuschauen und die Details zu erkennen, die Umgebung und die Position beider Personen im Bild zu vergleichen und vielleicht auch deren Beziehung zueinander zu hinterfragen. Bei näherer Betrachtung werden die Porträtierten vertrauter, die augenscheinliche Übereinstimmung verschwindet vor der Erkenntnis, dass jeder Zwilling individuell ist.

Zwei mal zwei

Für den Kunstautomaten in der Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin hat sich Noga Shtainer auf ein Experiment eingelassen und zeigt ihre Arbeiten in einem ungewöhnlichen Format. Normalerweise präsentiert sie ihre Arbeiten in wandfüllender Größe, was für den doch recht kompakten Automaten und seine Kunstschätze nicht machbar gewesen wäre. Aber sie ließ sich auf die Herausforderung ein und zeigt ihre Arbeiten entsprechend kleiner, dafür in vierfacher Ausführung – quasi passend zum Motto – als Zwillingsserie. Wenn man zum Beispiel das Zwillingspaar Nelson und Noberto beobachtet, wie sie mit ihren wilhelminischen Schnurrbärten am Gartenzaun die richtige Position für ein gelungenes Foto suchen, wirken die handsignierten Exemplare wie kleine Bildergeschichten.

Übrigens fotografierte Noga Shtainer nach ihrem geglückten Coup zur Aufnahme an der Akademie tatsächlich ihre Halbschwester. Zwölf Jahre lang machte sie an jedem Schabbat eine Aufnahme von Ella für die Serie Near Conscious. Es entstanden intensive Bilder eines heranwachsenden jungen Mädchens. Inzwischen wird Noga Shtainer von einer der bekanntesten Galerien in Israel vertreten und auch in Berlin stellte sie bis Mitte Februar 2016 ihre Fotoserien Wagenburg und Near Conscious aus.

Jihan Radjai, Ausstellung und Sammlungen

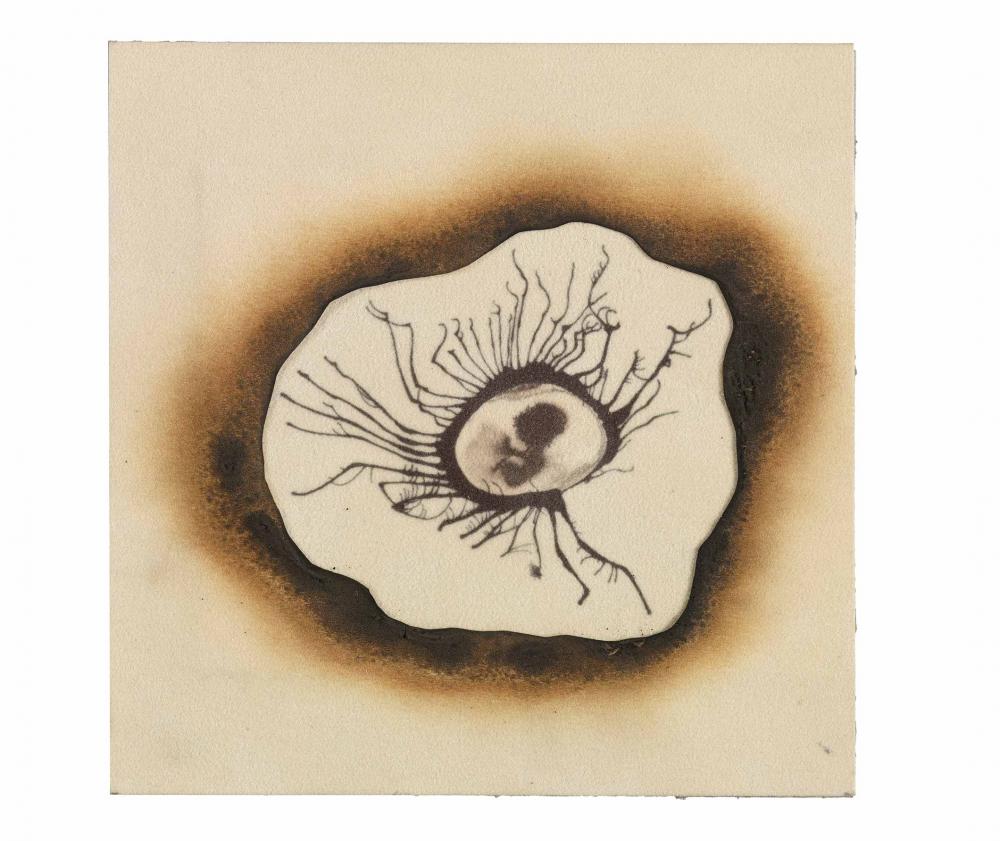

Noga Shtainer (*1982, Safed, Israel), #2 aus der Serie Twins: duo morality, Edition, 2015; Jüdisches Museum Berlin.

Im Schatten des Mengele-Mythos

Noga Shtainer war mit ihrer Kamera schon häufig auf Reisen, zum Beispiel für ihre Fotoprojekte Home for Special Children in der Ukraine oder Twins in Brasilien. Aufnahmen aus diesem Projekt waren 2016 im Kunstautomaten in der Dauerausstellung zu erwerben. Seit 2010 lebt die Fotografin in Berlin, wo ich sie 2014 auch kennengelernt habe.

Bewerbungs-Coup

Dass Noga Shtainer Fotografin ist, ist Zufall, denn eigentlich wollte sie Schauspielerin werden. Doch die Aufnahmeprüfung an der WIZO Kunstschule in Haifa bestand sie nicht. Stattdessen wurde ihr empfohlen, sie solle sich für die Fotoklasse bewerben. Zur Einreichung der Bewerbungsmappe blieben Noga allerdings nur zwei Tage Zeit. Daher reichte sie in einem einfachen Umschlag Fotografien ein und gab vor, es seien Aufnahmen, die sie von ihrer Halbschwester gemacht habe. Tatsächlich waren es Aufnahmen aus dem Familienalbum, die Noga Shtainer selbst in jungen Jahren zeigen. Der Coup gelang und Noga Shtainer wurde mit gerade einmal 15 Jahren an der Kunstschule akzeptiert. So begann ihre Laufbahn als Fotografin.

Das Ungleiche im Gleichen

Die Porträtfotografien von Noga Shtainer zeichnen sich durch Hingabe und Intensität aus. Das sieht man auch in der Reihe Twins – Duo Morality: Die Ähnlichkeit zwischen zwei genetisch identischen Menschen und das gleichzeitige Verlangen der Außenstehenden, sie unterscheiden zu wollen, machte die Fotografin neugierig. Und so begann Noga Shtainer schon in Israel, das Ungleiche im Gleichen fotografisch festzuhalten. 2010 folgte sie dann einer merkwürdigen Spur in der dunklen Geschichte des Rassenwahns nationalsozialistischer Ideologien: In Cândido Gódoi im Süden Brasiliens soll die ungewöhnlich hohe Dichte an Zwillingsgeburten mit den Versuchen von Josef Mengele in Verbindung stehen. Die Kleinstadt besteht überwiegend aus deutschen und polnischen Auswanderern und ihren Nachfahren, die sich während des Ersten Weltkrieges im Süden Brasiliens ansiedelten. In der Nähe soll Josef Mengele in den 1960er-Jahren gelebt und unbehelligt unter anderem Namen als Arzt praktiziert haben. Er hatte an jüdischen Gefangenen in Auschwitz brutale medizinische Versuche durchgeführt, darunter zahlreiche barbarische Experimente an Zwillingen. Die Ergebnisse soll er dann für diverse Behandlungen von Patienten in Brasilien genutzt haben. Angeblich in Folge wurden dort ungewöhnlich viele eineiige Zwillinge geboren. Diese Geschichte ist weder historisch zu belegen noch sprechen genügend Evidenzen für genmanipulierte Schwangerschaften in dieser Stadt. Lediglich die vielen blonden und blauäugigen Zwillingspaare lassen den Mengele-Mythos weiterleben und beflügeln noch immer die Fantasie von Autoren, Filmemachern und Journalisten.

Der Mythos wird zweitrangig

Als Noga Shtainer in Cândido Gódoi ankam, musste sie zunächst nach ihren Fotomodellen suchen, denn Zwillinge treten natürlich nicht immer im Doppelpack auf. Eine Zeit intensiver Recherche, der Gang von Tür zu Tür und eifrige Nachbarschaftsanfragen folgten, bis Noga 50 Zwillingspaare fand, die auch bereit waren, sich fotografieren zu lassen.

Noga Shtainers Intention, der Spur dieser Geschichte auf den Grund zu gehen, wurde zweitrangig gegenüber der Aussage der Porträtfotografien, denn im Vordergrund steht etwas anderes: Wir sehen Zwillinge in ihrem Wohnumfeld, im Garten oder auf der Veranda, die fast identisch aussehen und sich erst bei einem genauen Vergleich unterscheiden. Als Betrachterin der Fotografien ertappe ich mich, dass ich mich jedes Mal freue, wenn ich ein Merkmal zur Unterscheidung gefunden habe. Mal sind es die Haare, dann die Figur oder doch der leichte Unterschied der Nasen, der Augen oder eines Muttermals. Man trainiert, genauer hinzuschauen und die Details zu erkennen, die Umgebung und die Position beider Personen im Bild zu vergleichen und vielleicht auch deren Beziehung zueinander zu hinterfragen. Bei näherer Betrachtung werden die Porträtierten vertrauter, die augenscheinliche Übereinstimmung verschwindet vor der Erkenntnis, dass jeder Zwilling individuell ist.

Zwei mal zwei

Für den Kunstautomaten in der Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin hat sich Noga Shtainer auf ein Experiment eingelassen und zeigt ihre Arbeiten in einem ungewöhnlichen Format. Normalerweise präsentiert sie ihre Arbeiten in wandfüllender Größe, was für den doch recht kompakten Automaten und seine Kunstschätze nicht machbar gewesen wäre. Aber sie ließ sich auf die Herausforderung ein und zeigt ihre Arbeiten entsprechend kleiner, dafür in vierfacher Ausführung – quasi passend zum Motto – als Zwillingsserie. Wenn man zum Beispiel das Zwillingspaar Nelson und Noberto beobachtet, wie sie mit ihren wilhelminischen Schnurrbärten am Gartenzaun die richtige Position für ein gelungenes Foto suchen, wirken die handsignierten Exemplare wie kleine Bildergeschichten.

Übrigens fotografierte Noga Shtainer nach ihrem geglückten Coup zur Aufnahme an der Akademie tatsächlich ihre Halbschwester. Zwölf Jahre lang machte sie an jedem Schabbat eine Aufnahme von Ella für die Serie Near Conscious. Es entstanden intensive Bilder eines heranwachsenden jungen Mädchens. Inzwischen wird Noga Shtainer von einer der bekanntesten Galerien in Israel vertreten und auch in Berlin stellte sie bis Mitte Februar 2016 ihre Fotoserien Wagenburg und Near Conscious aus.

Jihan Radjai, Ausstellung und Sammlungen

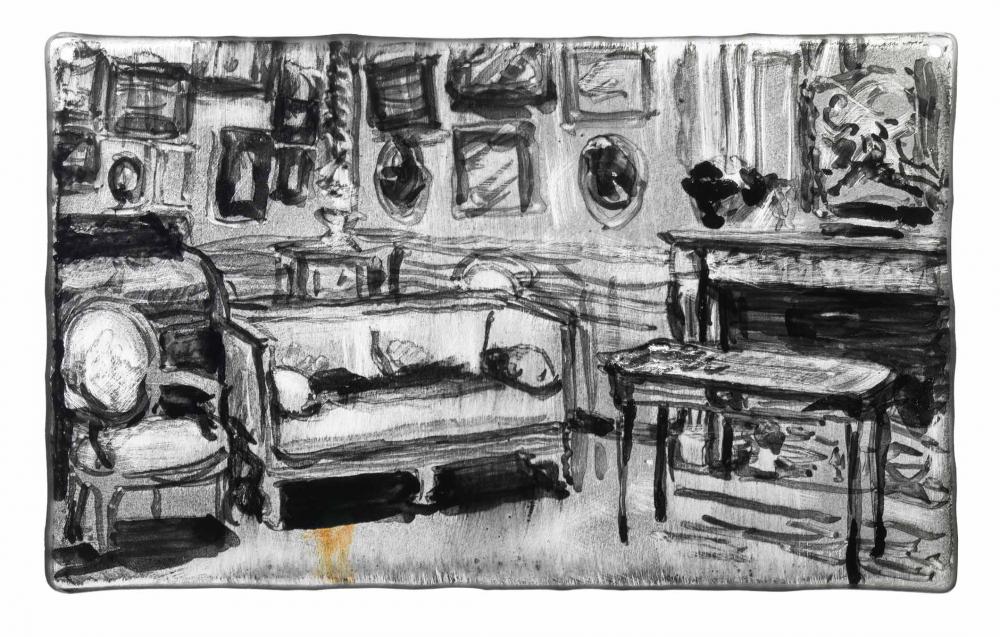

Rachel Kohn (*1962, Prag, Tschechoslowakische Republik, heute: Tschechische Republik), 100 Stühle, 100 Häuser; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe.

Keramik für alle Lebenslagen - Der Freundeskreis zu Besuch bei Rachel Kohn

Noch bevor Rachel Kohns Kunstwerke in unserem Kunstautomaten zu erwerben waren, hatten die Freunde des Jüdischen Museums Berlin das Vergnügen, die Künstlerin in ihrem Atelier in Berlin Charlottenburg kennenzulernen. Für die vierte Runde des Kunstautomaten hat Rachel Kohn Miniaturstühle und -häuser entworfen, die wir bei unserem Vorab-Besuch bewundern durften.

Beim Betreten des Atelier-Häuschens lachen uns buntes Geschirr und fantasievolle Judaica an, an den Wänden reihen sich kleine Häuser und Stühle aus Ton, und auf weißen Sockeln thronen Skulpturen. Der Duft von frischem Kaffee und Tee, der uns in handgefertigten Bechern gereicht wird, erfüllt den Raum – ein herzliches Willkommen.

Lebensweg ins Atelier

Rachel Kohn wurde in Prag geboren und emigrierte später nach München, wo die Meisterschülerin an der Akademie der Bildenden Künste München ihre Karriere als Bildhauerin und Keramikerin begann. Sie machte einen Studienaustausch mit Bezalel in Jerusalem, bereiste Bolivien und Mexiko und kam 1993 mit ihrem Mann nach Berlin. Heute stellt sie in zahlreichen Galerien deutschlandweit aus und engagiert sich im Vorstand des Frauenmuseums Berlin für die Förderung professionell arbeitender Künstlerinnen.

Unseren Atelierrundgang beginnen wir an einem schmalen Regal, auf dem sich bunte Keramik stapelt. Jedes Stück – unabhängig von seiner Größe – hält Rachel mindestens zehn Mal in den Händen, bevor es fertiggestellt ist. Kunstvoll werden Teller, Tassen, Butterdosen und „Rachels keramische Tupperware“ bemalt und verziert; jedes Stück ist ein Unikat und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Vielfalt ist so groß, dass Rachel manchmal von eigenen Kreationen überrascht wird, die sie bei Kunden nach Jahren wiedersieht. Sie lässt sich von Alltagssituationen inspirieren, was auch am Design ihrer Keramik zu erkennen ist: Manche Vasen sind mehrteilig und können sowohl für schmale, lange als auch für kurze, voluminöse Blumensträuße verwendet werden. Die Deckel der Stapeldosen fungieren gleichzeitig als Teller, und damit die Ästhetik auch im Badezimmer nicht zu kurz kommt, erhält die Toilettenbürste einen bunt verzierten Halter.

Häuser, Stühle und Familie

Nach den Alltagsgegenständen zeigt Rachel uns ihre zahlreichen Ton- und Bronzeskulpturen. Mit dem wiederkehrenden Motiv der Häuser und Stühle, die 2016 in unserem Kunstautomaten zu erwerben waren, thematisiert die Künstlerin ihre Sichtweise auf Familie und zwischenmenschliche Beziehungen. So kann man die Stühle drehen und auf unterschiedlichste Weise miteinander kommunizieren lassen: Sich gegenüberstehend mimen sie ein Gespräch und mit den Stuhlrücken zueinander einen Konflikt. Den Interpretationsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt, das macht Rachels Kunst so interessant.

Weitere Highlights des Atelierbesuchs sind eine große Bronze, die ein Tanzpaar darstellt, sowie ein weißes Kinderbett, das von einer bedrohlichen schwarzen Wolke überbeschattet wird. Die Skulptur ist die Vorlage für ein Mahnmal zum Gedenken an ermordete Kinder von Zwangsarbeiterinnen im Zweiten Weltkrieg. Die Skulptur wurde von der niedersächsischen Gemeinde Otterndorf in Auftrag gegeben und 2009 eingeweiht.

Weihnachts-Chanukkia

Zum Abschluss führt uns die Künstlerin ihre Judaica vor, die zum Teil auch in unserem Museumsshop zu erwerben sind. Besonders ins Auge sticht ein Chanukka-Leuchter in Form eines Tannenbaums – Weihnukka lässt grüßen! Aber auch die Pessach-Teller, Mesusot und Kiddusch-Becher lassen Rachels Ideenreichtum erkennen, da sie sich im Handumdrehen in Alltagsgegenstände umwandeln lassen. So gibt sich zum Beispiel eine Dose erst beim Öffnen des Deckels als Chanukkia zu erkennen und ein anderer Chanukka-Leuchter kann gedreht und als Shabbatleuchter verwendet werden – so muss er nach den Feiertagen nicht ein Jahr auf seinen nächsten Einsatz warten.

Lea Ledwon, Veranstaltungen

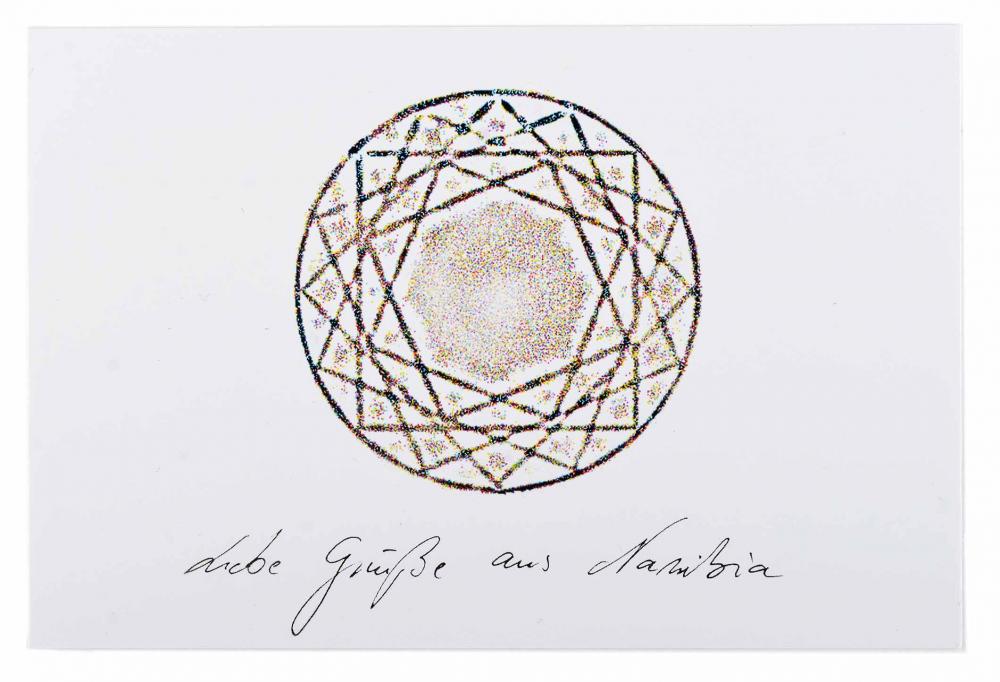

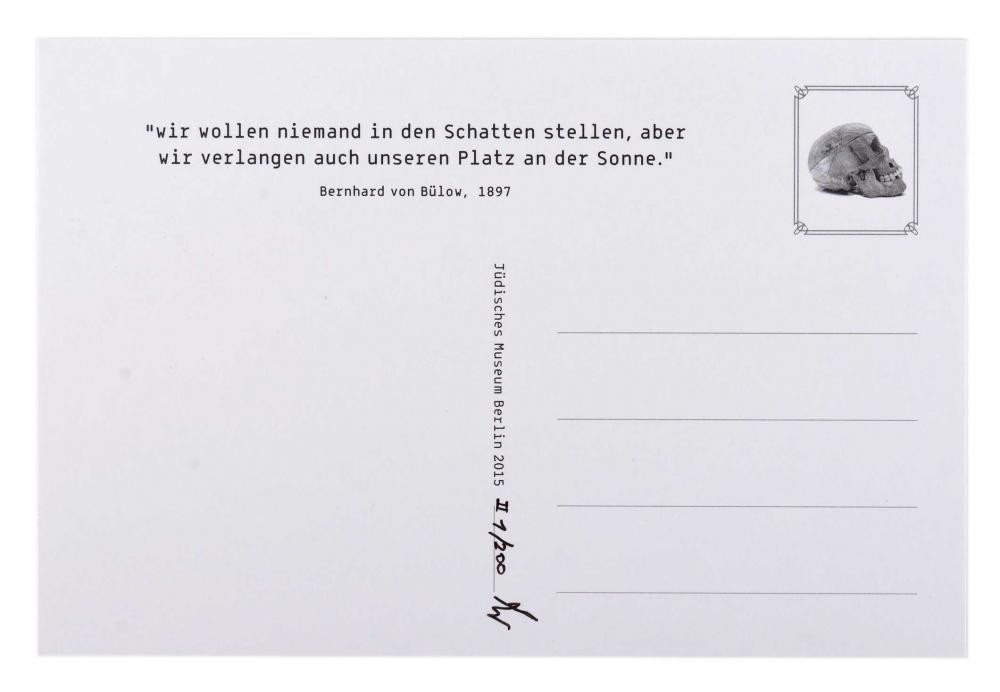

Shira Wachsmann (*1984, Tel Aviv, Israel), Liebe Grüße aus Namibia, Postkarte, 2015; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe.

Erinnerung per Post – an den fast vergessenen Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia

Die Straßen in Kreuzberg sind an diesem grauen Februartag nassgeregnet. Shira Wachsmann, eine zierliche junge Frau mit kurzem, schwarzem Haar, führt mich in ihr Atelier in einer Altbauwohnung. Ihre Zeit ist knapp. Denn am 13. März 2016 eröffnet Wachsmann Tribe Fire, eine Solo-Ausstellung in der Galerie cubus-m in Schöneberg, die dort noch bis zum 23. April 2016 zu sehen war. Im Atelier hängen große Zeichnungen, die später Teil der Installation werden. „Es gibt noch viel zu tun

“, erklärt die gebürtige Israelin.

Eingekreist, ausgeklammert

Auf dem Schreibtisch liegt ihr neustes Kunstprojekt, zwei Postkarten, die Wachsmann für das Jüdische Museum Berlin entworfen hat. Sie waren in einer Auflage von je 400 Stück 2016 im Kunstautomaten in der Dauerausstellung des Museums käuflich zu erwerben. Wachsmann nimmt in einem grünen Sessel Platz und betrachtet die Karten. Sie zeigen zwei kreisrunde Motive, eine Form, die sich wie ein Grundgedanke durch das Werk der Künstlerin zieht. Hier stellen sie einen abstrakten Diamanten und eine schwarze Sonne dar.

„Meine Beschäftigung mit dem Kreismotiv begann 2012, als ich in einem israelischen Antiquariat eine Landkarte von Palästina aus der britischen Mandatszeit fand

“, erinnert sie sich und weist auf den kopierten Plan. Jüdische Ortschaften wurden darauf in den 1950er-Jahren violett eingekreist, besiegte oder verlassene arabische Dörfer eingeklammert. Der Kreis veranschaulicht Zugehörigkeit und zugleich Abgrenzung, er symbolisiert Ewigkeit und Exklusivität. „Die zionistische Bewegung kann als eine koloniale Bewegung interpretiert werden

“, sagt Wachsmann und weiß um die provokative Wirkung dieser These. Sie selbst wuchs in einem Dorf in Galiläa an der Grenze zum Libanon auf. Eigens von den jüdischen Einwanderern gepflanzte Kiefernwälder ahmen dort eine europäische Landschaft nach. Ruinen von verlassenen arabischen Dörfern prägen Wachsmanns Kindheitserinnerungen. Seit sie in Berlin lebt, betrachtet sie ihr Heimatland mit größerem Abstand.

„Liebe Grüße aus Namibia“

Shira Wachsmann reflektiert über Kolonialismus und Vertreibung längst nicht mehr nur mit Bezug auf Israel. In ihren Werken für den Kunstautomaten im Jüdischen Museum Berlin beschäftigt sie sich mit dem Genozid an den Herero zwischen den Jahren 1904 und 1908, verantwortet durch das Deutsche Kaiserreich. Dieser markierte den Höhepunkt des kolonial-imperialistischen Weltmachtstrebens.

Auch die Zustandsform des Materials, mit dem sie sich beschäftigt, hat sich verändert. Angefangen hat sie mit Kohle, einem archaischen Element und Überrest kreisrunder Lagerfeuerversammlungen. Schließlich wandte sie sich dem Diamanten zu, einer Modifikation des Kohlenstoffs. Mit dem farblosen Kristall assoziiert sie die koloniale Ausbeutung Südwestafrikas, des heutigen Namibias. „Liebe Grüße aus Namibia“ hat Wachsmann handschriftlich jeweils unter die Motive auf die Postkarten geschrieben. Dreht man den Gruß um, kann man auf der Rückseite ein Zitat des damaligen Staatssekretärs des Äußeren und späteren Reichskanzlers, Bernhard von Bülow (1849–1929), lesen: „Wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne.“ An die Stelle der Briefmarke hat Wachsmann einen Totenkopf gesetzt. Das Deutsche Afrika-Korps sendete damals Grüße mit Postkarten in die ferne Heimat. Die kolonialen Machthaber gebärdeten sich darauf als Eroberer, Bilder zeigen sie mit gefangenen Herero oder mit Totenschädeln.

Was hat das mit dem Judentum zu tun?

Ganz bewusst hat Wachsmann für den Kunstautomaten im Jüdischen Museum Berlin ein Thema gewählt, das vielleicht nicht unmittelbar mit dem Judentum verknüpft wird. „Der Holocaust an den europäischen Juden überdeckt insbesondere in Israel und Deutschland alle Erinnerungen an weitere Gräueltaten, die in der Geschichte stattgefunden haben. Kenntnisse über den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts, bei dem achtzig Prozent der Herero und fast die Hälfte der Nama getötet wurden, sind in der deutschen Gesellschaft so gut wie nicht vorhanden.

“ Der Völkermord an den Herero wird erst seit Sommer 2015 von der Bundesregierung offiziell als solcher bezeichnet. Die deutsche Kolonialgeschichte bleibt in deutschen Schulbüchern ein Randthema.

„Das Schöne am Kunstautomaten ist, dass man nie weiß, was man bekommt

“, sagt Wachsmann und lächelt verschmitzt. Die Geschichte der Herero wird sie bald mit ahnungslosen Besucherinnen und Besuchern teilen können. „Meine Postkarten sind auf den ersten Blick schön, sie bieten sich als Souvenir an.

“ Will man die Karten verschicken, muss man jedoch zunächst den Totenschädel mit einer deutschen Briefmarke überkleben: ein Verweis auf die Verdrängung des Genozids in Afrika aus dem kollektiven deutschen Gedächtnis.

Saro Gorgis, Ausstellungen

Shira Wachsmann (*1984, Tel Aviv, Israel), Liebe Grüße aus Namibia, Postkarte, 2015; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe.

Erinnerung per Post – der fast vergessene Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia

Die Straßen in Kreuzberg sind an diesem grauen Februartag nassgeregnet. Shira Wachsmann, eine zierliche junge Frau mit kurzem, schwarzem Haar, führt mich in ihr Atelier in einer Altbauwohnung. Ihre Zeit ist knapp. Denn am 13. März 2016 eröffnet Wachsmann Tribe Fire, eine Solo-Ausstellung in der Galerie cubus-m in Schöneberg, die dort noch bis zum 23. April 2016 zu sehen war. Im Atelier hängen große Zeichnungen, die später Teil der Installation werden. „Es gibt noch viel zu tun

“, erklärt die gebürtige Israelin.

Eingekreist, ausgeklammert

Auf dem Schreibtisch liegt ihr neustes Kunstprojekt, zwei Postkarten, die Wachsmann für das Jüdische Museum Berlin entworfen hat. Sie waren in einer Auflage von je 400 Stück 2016 im Kunstautomaten in der Dauerausstellung des Museums käuflich zu erwerben. Wachsmann nimmt in einem grünen Sessel Platz und betrachtet die Karten. Sie zeigen zwei kreisrunde Motive, eine Form, die sich wie ein Grundgedanke durch das Werk der Künstlerin zieht. Hier stellen sie einen abstrakten Diamanten und eine schwarze Sonne dar.

„Meine Beschäftigung mit dem Kreismotiv begann 2012, als ich in einem israelischen Antiquariat eine Landkarte von Palästina aus der britischen Mandatszeit fand

“, erinnert sie sich und weist auf den kopierten Plan. Jüdische Ortschaften wurden darauf in den 1950er-Jahren violett eingekreist, besiegte oder verlassene arabische Dörfer eingeklammert. Der Kreis veranschaulicht Zugehörigkeit und zugleich Abgrenzung, er symbolisiert Ewigkeit und Exklusivität. „Die zionistische Bewegung kann als eine koloniale Bewegung interpretiert werden

“, sagt Wachsmann und weiß um die provokative Wirkung dieser These. Sie selbst wuchs in einem Dorf in Galiläa an der Grenze zum Libanon auf. Eigens von den jüdischen Einwanderern gepflanzte Kiefernwälder ahmen dort eine europäische Landschaft nach. Ruinen von verlassenen arabischen Dörfern prägen Wachsmanns Kindheitserinnerungen. Seit sie in Berlin lebt, betrachtet sie ihr Heimatland mit größerem Abstand.

„Liebe Grüße aus Namibia“

Shira Wachsmann reflektiert über Kolonialismus und Vertreibung längst nicht mehr nur mit Bezug auf Israel. In ihren Werken für den Kunstautomaten im Jüdischen Museum Berlin beschäftigt sie sich mit dem Genozid an den Herero zwischen den Jahren 1904 und 1908, verantwortet durch das Deutsche Kaiserreich. Dieser markierte den Höhepunkt des kolonial-imperialistischen Weltmachtstrebens.

Auch die Zustandsform des Materials, mit dem sie sich beschäftigt, hat sich verändert. Angefangen hat sie mit Kohle, einem archaischen Element und Überrest kreisrunder Lagerfeuerversammlungen. Schließlich wandte sie sich dem Diamanten zu, einer Modifikation des Kohlenstoffs. Mit dem farblosen Kristall assoziiert sie die koloniale Ausbeutung Südwestafrikas, des heutigen Namibias. „Liebe Grüße aus Namibia“ hat Wachsmann handschriftlich jeweils unter die Motive auf die Postkarten geschrieben. Dreht man den Gruß um, kann man auf der Rückseite ein Zitat des damaligen Staatssekretärs des Äußeren und späteren Reichskanzlers, Bernhard von Bülow (1849–1929), lesen: „Wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne.“ An die Stelle der Briefmarke hat Wachsmann einen Totenkopf gesetzt. Das Deutsche Afrika-Korps sendete damals Grüße mit Postkarten in die ferne Heimat. Die kolonialen Machthaber gebärdeten sich darauf als Eroberer, Bilder zeigen sie mit gefangenen Herero oder mit Totenschädeln.

Was hat das mit dem Judentum zu tun?

Ganz bewusst hat Wachsmann für den Kunstautomaten im Jüdischen Museum Berlin ein Thema gewählt, das vielleicht nicht unmittelbar mit dem Judentum verknüpft wird. „Der Holocaust an den europäischen Juden überdeckt insbesondere in Israel und Deutschland alle Erinnerungen an weitere Gräueltaten, die in der Geschichte stattgefunden haben. Kenntnisse über den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts, bei dem achtzig Prozent der Herero und fast die Hälfte der Nama getötet wurden, sind in der deutschen Gesellschaft so gut wie nicht vorhanden.

“ Der Völkermord an den Herero wird erst seit Sommer 2015 von der Bundesregierung offiziell als solcher bezeichnet. Die deutsche Kolonialgeschichte bleibt in deutschen Schulbüchern ein Randthema.

„Das Schöne am Kunstautomaten ist, dass man nie weiß, was man bekommt

“, sagt Wachsmann und lächelt verschmitzt. Die Geschichte der Herero wird sie bald mit ahnungslosen Besucherinnen und Besuchern teilen können. „Meine Postkarten sind auf den ersten Blick schön, sie bieten sich als Souvenir an.

“ Will man die Karten verschicken, muss man jedoch zunächst den Totenschädel mit einer deutschen Briefmarke überkleben: ein Verweis auf die Verdrängung des Genozids in Afrika aus dem kollektiven deutschen Gedächtnis.

Saro Gorgis, Ausstellungen

April–September 2015

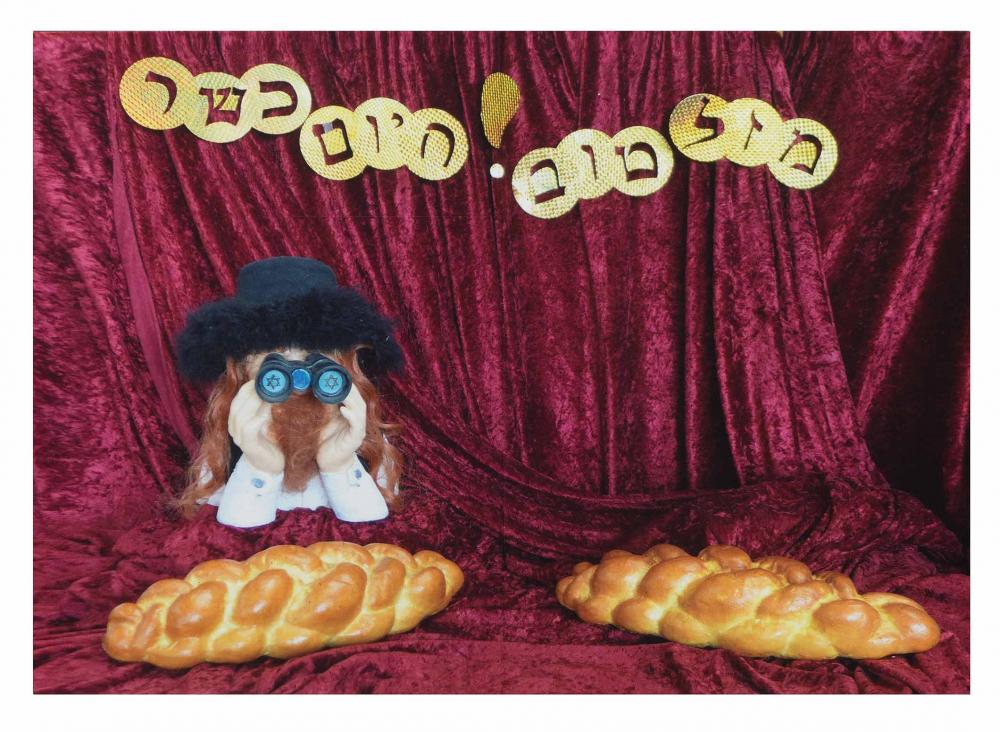

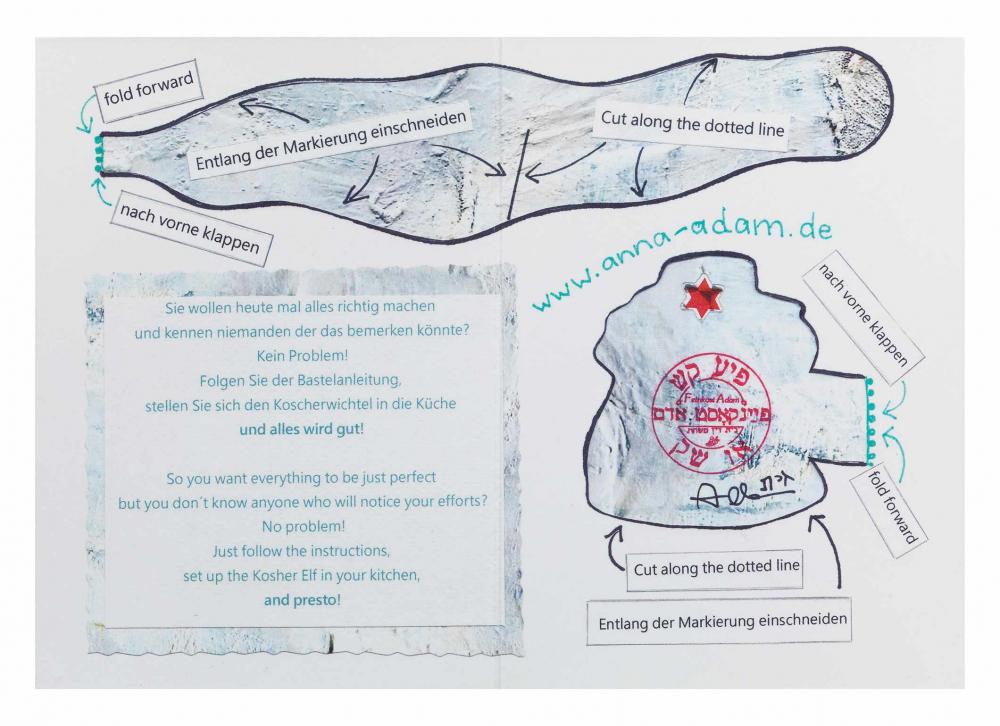

Anna Adam (*1963, Siegen, Deutschland), MAZAL TOW! Heute ist bei Ihnen alles koscher!; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe.

„Koscherwichtel“ und alles ist gut? Ein Gespräch mit Anna Adam

Der Weg ist nicht einfach zu finden. Wie gut, dass mich die Künstlerin an der nahegelegenen U-Bahn-Station im Wedding abholt. Gemeinsam queren wir Gewerbehöfe, kommen an einem Halal-Imbiss vorbei, steigen Treppen und stehen plötzlich vor der Ateliertür. Kaum hat Anna diese geöffnet, entdecke ich den „Koscherwichtel“, der alles mit seinem Fernglas betrachtet.

Genau diese Figur hat die Künstlerin für unseren Kunstautomaten auf eine Karte gebracht, die man durch Schneiden und Falzen in ein dreidimensionales Objekt verwandeln kann. Auf der Anleitung steht, dass man sich dieses in die Küche stellen solle und alles gut werde.

Gelia Eisert: Anna, was bedeutet der seltsame Name „Koscherwichtel“? Passen „koscher“ und „Wichtel“ überhaupt zusammen? Wieso wird dann alles gut? Ich bin irritiert.

Anna Adam: Bei uns zu Hause stand „Wichtel“ für einen kleinen, wichtigen Mann. Von diesen „wichtigen Männern“ gibt es viele. Geboren wurde mein „Koscherwichtel“ im Jahre 2002. Er soll auf jeden Fall irritieren. „Koscher“ und „Wichtel“ passen zusammen, weil ich mich der „Heilung der deutsch-jüdischen Krankheit“, wie ich das nenne, verschrieben habe. Dafür arbeite ich mit satirischen Mitteln, die im Unterschied zur Comedy tagespolitische Ausgangspunkte haben.

Gelia Eisert: Du hast sein Geburtsjahr erwähnt. Unter welchen Umständen wurde der „Koscherwichtel“ geboren?

Anna Adam: Damals hatte ich für das Jüdische Museum Franken in Fürth einen Feinkostladen erfunden. Auf die Frage, ob es „schwere Kost“ sei, die ich anbieten würde, antwortete ich „nee, das ist Feinkost“ und so entstand „Feinkost Adam“. Ich hatte für das Museum einige Kunstobjekte geschaffen, die mittels einer Art Schatzkarte in der Ausstellung aufgespürt werden konnten. Satirische Texte ergänzten die Installation. Dies hier ist ein Objekt aus der Ausstellung, mein Buch Jüdisches Atmen. Anleitung zum ausgeatmeten Glück. Die zugehörige „Brachblüte Rose von Jericho“, die das „innere Öffnen“ unterstützt, ist leider schon ausgetrunken, die war echt lecker.

Ich blättere in dem Buch, betrachte die dramaturgische Steigerung des Geschehens, die Annäherung an die „jüdische Seele“ durch „jüdisches Atmen“. Da platzt es aus mir heraus: Anna, wie absurd ist das denn!

Anna Adam: Auf Ausstellungen von der jüdischen Künstlergruppe Meshulash (hebr.: Dreieck), der ich auch angehörte, hörte ich von dauerhaft betroffenen „Philosemiten“ Kommentare wie die jüdischen Menschen sind ja so anders

. Danach entstanden spontan die Zeichnungen für das Buch.

Gelia Eisert: Obwohl alles ironisch und leicht wirkt, war die „Feinkost“ in Fürth recht schwere Kost für das Publikum, die Presse und die jüdische Gemeinde. Du wurdest sogar als Antisemitin angefeindet.

Anna Adam: Die Anzeige erwies sich als absurd und wurde abgewiesen. Satire war damals auf diesem Gebiet kaum bekannt und auch Juden projizierten alles Mögliche hinein. Die Presse überschlug sich. Da schlug die Geburtsstunde meines „Koscherwichtels“. Ich bekam nämlich den Rat: Heiraten Sie einen braven, religiösen Mann, dann kommen Sie zur Ruhe und müssen diese Sachen nicht mehr machen.

Erst atmete ich tief durch und dann antwortete ich: Schatz. Frauen wie ich müssen so einen nicht heiraten, die bauen sich einen.

Das habe ich gemacht und schau mal, hier steht er: Er ist perfekt, er ist kleiner als ich, zierlich wie Napoleon, hält die Klappe und sorgt für koscheres Tun.

Gelia Eisert: Du trennst Dich kaum von Deinem Wichtel. Wie ich gesehen habe, ist er sogar im „Happy-Hippie-Jew-Bus“ auf den Touren durch Deutschland dabei.

Anna Adam: Dabei ist vor allem meine Lebenspartnerin Jalda Rebling, Musikerin und jüdische Kantorin. Wir touren mit „BEA“, so heißt unser derzeitiger Bus, suchen Fußgängerzonen und Schulen auf, um Klischees und Vorurteile mit satirischen Mitteln aufzuweichen. Der Bus ist à la „Peace and Love mit einem deutschen Auto“ so gestaltet, dass die Leute unmöglich ernst oder betroffen bleiben können beim Thema Judentum. Im Bus sind witzige Sachen untergebracht, an denen sich viel erklären lässt. Diese Touren machen wir schon seit 2011, damals mit „BEN“, der leider durch den TÜV von uns getrennt wurde.

Gelia Eisert, Ausstellungen

Anna Adam (*1963, Siegen, Deutschland), MAZAL TOW! Heute ist bei Ihnen alles koscher!; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe.

„Koscherwichtel“ und alles ist gut? Ein Gespräch mit Anna Adam

Der Weg ist nicht einfach zu finden. Wie gut, dass mich die Künstlerin an der nahegelegenen U-Bahn-Station im Wedding abholt. Gemeinsam queren wir Gewerbehöfe, kommen an einem Halal-Imbiss vorbei, steigen Treppen und stehen plötzlich vor der Ateliertür. Kaum hat Anna diese geöffnet, entdecke ich den „Koscherwichtel“, der alles mit seinem Fernglas betrachtet.

Genau diese Figur hat die Künstlerin für unseren Kunstautomaten auf eine Karte gebracht, die man durch Schneiden und Falzen in ein dreidimensionales Objekt verwandeln kann. Auf der Anleitung steht, dass man sich dieses in die Küche stellen solle und alles gut werde.

Gelia Eisert: Anna, was bedeutet der seltsame Name „Koscherwichtel“? Passen „koscher“ und „Wichtel“ überhaupt zusammen? Wieso wird dann alles gut? Ich bin irritiert.

Anna Adam: Bei uns zu Hause stand „Wichtel“ für einen kleinen, wichtigen Mann. Von diesen „wichtigen Männern“ gibt es viele. Geboren wurde mein „Koscherwichtel“ im Jahre 2002. Er soll auf jeden Fall irritieren. „Koscher“ und „Wichtel“ passen zusammen, weil ich mich der „Heilung der deutsch-jüdischen Krankheit“, wie ich das nenne, verschrieben habe. Dafür arbeite ich mit satirischen Mitteln, die im Unterschied zur Comedy tagespolitische Ausgangspunkte haben.

Gelia Eisert: Du hast sein Geburtsjahr erwähnt. Unter welchen Umständen wurde der „Koscherwichtel“ geboren?

Anna Adam: Damals hatte ich für das Jüdische Museum Franken in Fürth einen Feinkostladen erfunden. Auf die Frage, ob es „schwere Kost“ sei, die ich anbieten würde, antwortete ich „nee, das ist Feinkost“ und so entstand „Feinkost Adam“. Ich hatte für das Museum einige Kunstobjekte geschaffen, die mittels einer Art Schatzkarte in der Ausstellung aufgespürt werden konnten. Satirische Texte ergänzten die Installation. Dies hier ist ein Objekt aus der Ausstellung, mein Buch Jüdisches Atmen. Anleitung zum ausgeatmeten Glück. Die zugehörige „Brachblüte Rose von Jericho“, die das „innere Öffnen“ unterstützt, ist leider schon ausgetrunken, die war echt lecker.

Ich blättere in dem Buch, betrachte die dramaturgische Steigerung des Geschehens, die Annäherung an die „jüdische Seele“ durch „jüdisches Atmen“. Da platzt es aus mir heraus: Anna, wie absurd ist das denn!

Anna Adam: Auf Ausstellungen von der jüdischen Künstlergruppe Meshulash (hebr.: Dreieck), der ich auch angehörte, hörte ich von dauerhaft betroffenen „Philosemiten“ Kommentare wie die jüdischen Menschen sind ja so anders

. Danach entstanden spontan die Zeichnungen für das Buch.

Gelia Eisert: Obwohl alles ironisch und leicht wirkt, war die „Feinkost“ in Fürth recht schwere Kost für das Publikum, die Presse und die jüdische Gemeinde. Du wurdest sogar als Antisemitin angefeindet.

Anna Adam: Die Anzeige erwies sich als absurd und wurde abgewiesen. Satire war damals auf diesem Gebiet kaum bekannt und auch Juden projizierten alles Mögliche hinein. Die Presse überschlug sich. Da schlug die Geburtsstunde meines „Koscherwichtels“. Ich bekam nämlich den Rat: Heiraten Sie einen braven, religiösen Mann, dann kommen Sie zur Ruhe und müssen diese Sachen nicht mehr machen.

Erst atmete ich tief durch und dann antwortete ich: Schatz. Frauen wie ich müssen so einen nicht heiraten, die bauen sich einen.

Das habe ich gemacht und schau mal, hier steht er: Er ist perfekt, er ist kleiner als ich, zierlich wie Napoleon, hält die Klappe und sorgt für koscheres Tun.

Gelia Eisert: Du trennst Dich kaum von Deinem Wichtel. Wie ich gesehen habe, ist er sogar im „Happy-Hippie-Jew-Bus“ auf den Touren durch Deutschland dabei.

Anna Adam: Dabei ist vor allem meine Lebenspartnerin Jalda Rebling, Musikerin und jüdische Kantorin. Wir touren mit „BEA“, so heißt unser derzeitiger Bus, suchen Fußgängerzonen und Schulen auf, um Klischees und Vorurteile mit satirischen Mitteln aufzuweichen. Der Bus ist à la „Peace and Love mit einem deutschen Auto“ so gestaltet, dass die Leute unmöglich ernst oder betroffen bleiben können beim Thema Judentum. Im Bus sind witzige Sachen untergebracht, an denen sich viel erklären lässt. Diese Touren machen wir schon seit 2011, damals mit „BEN“, der leider durch den TÜV von uns getrennt wurde.

Gelia Eisert, Ausstellungen

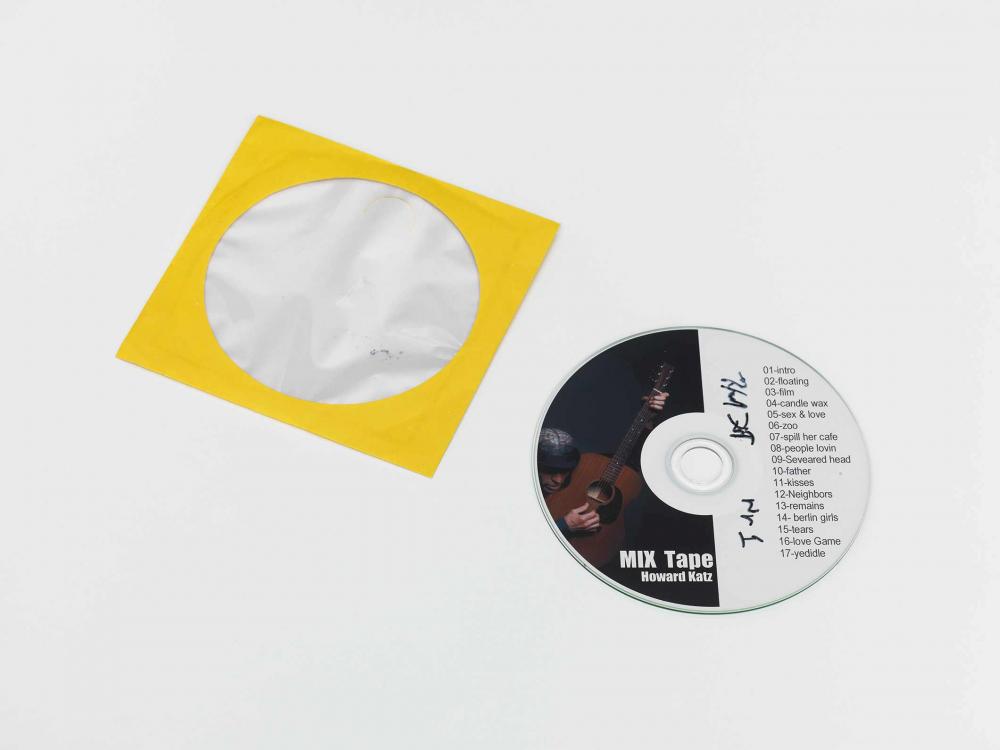

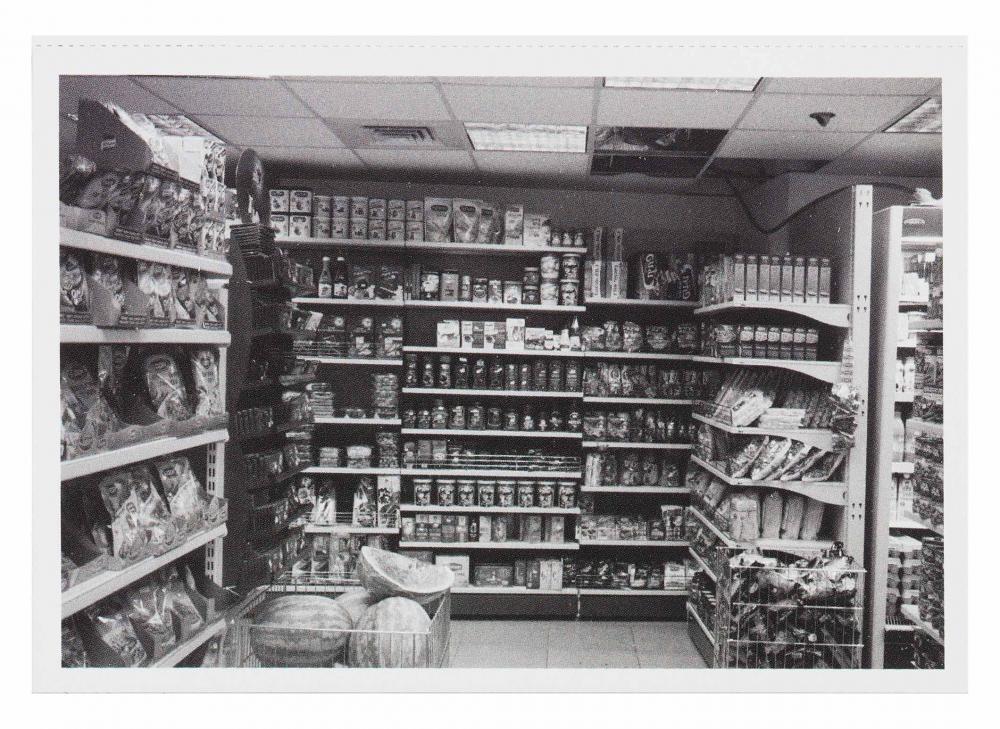

Howard Katz (*New York, USA), MIX Tape, 2014; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe.

Energie galore: eine Begegnung mit Howard Katz

Wie schnell das immer geht: Gefühlt hatte die dritte Runde des Kunstautomaten in der Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin im Sommer 2015 doch eben erst begonnen, und dann sollte alles schon fast wieder ausverkauft und vorbei sein – 2.600 Werke! Wenn das kein Grund war, noch mal schnell bei Howard Katz vorbeizuflitzen und ihm ein paar Fragen zu stellen, zumal er als erster von bis dahin immerhin 22 beteiligten Künstler*innen mit Musik an den Start gegangen war …

Dagmar Ganßloser: Howard, du bedienst mit deiner künstlerischen Arbeit sehr unterschiedliche Genres: Du bist als Tänzer, Performer und Choreograph, aber auch als Bildender Künstler tätig, und außerdem bist du Singer-Songwriter. Im Kunstautomaten sind von dir nun die Werke Mix Tape sowie 4 Kurzfilme gelandet. Wie kam es zu dieser Auswahl?

Howard Katz: Mir war von Anfang an klar, dass ich mich im Kunstautomaten über meine Musik präsentieren möchte. Die 17 Songs auf Mix Tape sind über die letzten zwanzig Jahre hinweg entstanden und erzählen, wie auch 4 Kurzfilme, überwiegend von Erfahrungen, die ich gemacht habe, seit ich in Berlin lebe, also seit Mitte der 1990er Jahre. Alles ist sehr low profile produziert, und die Auswahl habe ich intuitiv, eben mit dem Herzen getroffen. Die vier Videos zu meinen Songs auf der DVD habe ich komplett selbst gemacht, mit meinem Telefon, und damit diesen Anlass auch als Gelegenheit genutzt, mal was Neues auszuprobieren.

Dagmar Ganßloser: Auf Mix Tape sprichst du deine potentiellen Hörer*innen direkt an, bittest sie um Feedback über deinen YouTube-Channel und ordnest deine Art zu erzählen als „very Jewish way of storytelling“ (typisch jüdische Art des Geschichtenerzählens) ein. Was meinst du damit?

Howard Katz: Ich bin in New York aufgewachsen und habe als Jude einer von vielen Minderheiten angehört, was alles andere als konfliktfrei war. Aber als ich hierher kam, wurde meine Aufmerksamkeit ziemlich stark auf mein Jüdischsein gelenkt. Meine Arbeiten wurden ein paar Mal abgelehnt, weil sie zu persönlich und zu emotional sind. Eine Frau sagte mal zu mir das ist ein bisschen peinlich, weil es so emotional ist. Wir brauchen Distanz

. Jüdisch heißt für mich: Wir sind ziemlich nah aneinander, manchmal schmerzt das, manchmal klebt es, und es gibt Reibung.

Dagmar Ganßloser: Seit wann schreibst du Songs?

Howard Katz: Mit zwölf oder dreizehn habe ich meine ersten Lieder geschrieben. Meine Musik von damals finde ich auch immer noch ganz charmant und schön, aber erst mit Mitte 40 habe ich dann wirklich meine Musik gefunden. Ich schreibe übrigens auch Lieder auf Deutsch…

Dagmar Ganßloser: Du beschäftigst dich neben Tanz und Musik auch mit Bodywork, also Körperarbeit. Machst du das auch schon so lange?

Howard Katz: Ich hab mich von klein auf sehr für Menschen interessiert und habe einfach sofort gesehen, wenn irgendwas an der Qualität ihrer Bewegungen oder auch ihrer Emotionen interessant war. Das ist mein Talent. Insofern wollte ich immer mit Menschen arbeiten, das war ziemlich klar. Mit acht Jahren wollte ich meine Eltern überreden, mich Tanzen lernen zu lassen, aber das haben sie nicht erlaubt. Eigentlich habe ich dann noch lange gewartet – weitere acht Jahre! – aber dann habe ich angefangen (lacht): Mit 16 bin ich von zu Hause ausgezogen, habe eine Tanzausbildung angefangen, nebenher gejobbt, und mit 17 hatte ich dann schon meine eigene Praxis in einem New Yorker Tanzstudio mit Reflexzonenmassage und anderen Massagetechniken.

Dagmar Ganßloser: Was mich sehr beeindruckt hat an der Fülle deiner Arbeiten ist, dass sie zwar sehr, sehr unterschiedlich sind, aber trotzdem alle deine Handschrift tragen. Das gilt nicht nur für deine Musik, auch bei deinen Choreographien ist das so. Ich denke da beispielsweise an Kata. Und selbst bei dem von dir entwickelten Bewegungssystem „5qualities“ kann man das beobachten!

Howard Katz: Meine Handschrift ist immer ganz klar sichtbar, ich kann nicht genau sagen, warum das so ist. Andere machen immer das Gleiche, aber trotzdem erkennt man keine Handschrift, bei mir sieht man das immer. Meine künstlerische und meine therapeutische Arbeit sehe ich aber tatsächlich auch als Einheit.

Dagmar Ganßloser: Um was geht es bei „5qualities“ genau, verfolgst du damit das Ziel, einen Bewegungsstil zu vermitteln oder geht es dir um mehr?

Howard Katz: Angefangen hat es damit, dass ich ein Bewegungssystem gesucht habe, das jede*r erlernen kann. Ich habe natürlich mit viel mehr Qualitäten angefangen, mit 122! Und dann gemerkt, dass es eigentlich nur fünf Bewegungsqualitäten gibt: carry/tragen, fall/fallen, flow/fließen, throw/werfen, put/setzen – der Rest ist letztlich immer nur eine Mischung aus diesen fünf Basisqualitäten. Ich habe diese fünf Qualitäten dann in jedem Tanzstil und auch in jeder Kampfsportart wiedergefunden. „5qualities“ kann als Technik dabei helfen, Menschen auszubalancieren und damit den Prozess der Selbstentfaltung beziehungsweise Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Ich heile also nicht, es geht mir eher um Ermutigung zur Selbsthilfe.

Dagmar Ganßloser: An was arbeitest du im Moment noch?