Let’s Talk About Sex

Online-Feature zur Ausstellung Sex. Jüdische Positionen

Filme, Serien oder TV-Shows wie Unorthodox und Jewish Matchmaking erreichten in den vergangenen Jahren ein Millionenpublikum und lenkten die Aufmerksamkeit auf das Thema Judentum und Sexualität. Diese medialen Darstellungen prägen unsere Vorstellungen von jüdischer Sexualität, oft werden dabei statt aufzuklären aber vereinfachende Stereotype bedient.

Auch in der jüdischen Welt verändern sich Art und Umfang der öffentlichen Verhandlung sexueller Fragen. Die Ausstellung Sex. Jüdische Positionen bietet diesen neuen Stimmen zur Bedeutung von Sexualität im Judentum Raum – in der Ausstellung und online.

Alle Angebote zur Ausstellung Sex. Jüdische Positionen

- Über die Ausstellung

- Sex. Jüdische Positionen – 17. Mai bis 6. Okt 2024

- Publikationen

- Sex. Jüdische Positionen – Katalog zur Ausstellung, deutsche Ausgabe, 2024

- Sex: Jewish Positions – Katalog zur Ausstellung, englische Ausgabe, 2024

- Digitale Angebote

- Letʼs Talk About Sex – Online-Feature zur Ausstellung

- Was sagen die Künstler*innen? – Interviewreihe zur Ausstellung auf YouTube

- Soundtrack zur Ausstellung – auf Spotify

- Das Lied der Lieder. Von buchstäblicher und allegorischer Liebe – Essay von Ilana Pardes

- „Sex ist eine Kraft“ – Interview mit Talli Rosenbaum

- Androgyne Figuren in I.B. Singers literarischem Schtetl – Essay von Helena Lutz

- Jewish Places – ausstellungsbezogene, jüdische Orte auf der interaktiven Karte

Was sagen die Künstler*innen?

In der Ausstellung spielen künstlerische Positionen zur Bedeutung von Sexualität im Judentum eine wichtige Rolle. In unserer Interviewreihe kommen die Künstler*innen selbst zu Wort. Sie wird während der Laufzeit kontinuierlich um weitere Interviews ergänzt.

-

Über die Verbindung von Sexualität und Spiritualität: Interview mit Künstler Benyamin Reich

Mehr erfahren -

Über Gender und Judentum: Interview mit Künstler*in Gil Yefman

Mehr erfahren -

Über jüdisch-feministische Kunst: Interview mit Künstlerin Gabriella Boros

Mehr erfahren -

Über den Weg vom Text zum Bild: Interview mit Künsterlin Noa Snir

Mehr erfahren -

Über Kunst zwischen persönlicher Erfahrung und universellem Anspruch: Interview mit Künstlerin Susan Kaplow

Mehr erfahren -

Über radikale Selbsterfahrung und künstlerischen Ausdruck: Interview mit Künstlerin Roey Victoria Heifetz

Mehr erfahren -

Über kunstsinnigen Humor und humorvolle Kunst: Interview mit Künstler Ken Goldman

Mehr erfahren -

Über ihren Weg als orthodoxe Künstlerin: Interview mit Künstlerin Na'ama Snitkoff-Lotan

Mehr erfahren -

Über transkulturelle Identität und Kunst: Interview mit Künstlerin Siona Benjamin

Mehr erfahren

Benyamin Reich wurde 1976 in Bnei Berak, Israel, geboren. Zwischen 2004 und 2006 studierte er an der Bezal'el-Akademie für Kunst und Design in Jerusalem, anschließend an der Naggar School of Photography, Media and New Music in Musrara, Jerusalem. Später absolvierte er ein Studium der Fotografie an der Ecole National Superieur des Beaux Artes in Paris. Aktuell lebt und arbeitet Benyamin in Berlin. Seine Arbeiten analysieren aus einer ästhetischen Perspektive heraus die Rituale und (männlichen) Körper der orthodoxen Welt, in der er aufgewachsen ist.

Gil Yefman wurde 1979 geboren und lebt und arbeitet in Tel Aviv. Als transdisziplinäre*r Konzeptkünstler*in schafft Yefman Installationen, aber auch Radierungen, Gemälde und Videokunst. Yefman ist bekannt für seine großformatigen Installationen aus gehäkeltem und/oder gestricktem Garn, und schreibt über sich: „In meinen kollaborativen Projekten verschmelzen Erinnerung, Trauma und der Körper mit transgenerationalen, vielschichtigen Beziehungen, in denen weiche Materialien harte Themen auflösen.“ Archivalien und Dokumente dienen oft als Ausgangspunkt für diese Projekte.

Gabriella Boros wurde in Israel geboren und wanderte als Kind in die USA aus, wo sie einen Abschluss an der University of Michigan School of Art erwarb. Ihre Werke umfassen Drucke, Gemälde und Multimedia-Inhalte und wurden international ausgestellt. In ihren Arbeiten erforscht sie Themen und Darstellungen des Judentums, des Feminismus, der Botanik und der Wissenschaft.

Noa Snir wurde 1987 in Jerusalem geboren und wuchs dort auf. Aktuell lebt sie in Berlin. Sie ist Absolventin der Bezal'el-Akademie für Kunst und Design und der Berliner Universität der Künste (UdK). Sie arbeitet hauptsächlich als Illustratorin und Grafikerin, und lässt Neugier und Verspieltheit in ihre Entwürfe einfließen.

Susan Kaplow ist eine bildende Künstlerin, die mit Faserstoffen, Ton und Materialkombinationen arbeitet. Vertreten wird sie von der feministischen, gemeinnützigen Organisation und der Galerie Ceres mit Sitz in New York. Kaplow hat Werke zu verschiedenen Themenbereichen ausgestellt, darunter feminine Weisheit, Krebs, Trauer, Lesben- und Schwulenthemen und Darstellungen jüdischer Spiritualität.

Roey Victoria Heifetz wurde 1978 in Jerusalem, Israel geboren. Sie lebt und arbeitet aktuell in Berlin. Heifetz verwendet Bilder älterer, starker Frauen, um die Diskrepanz zwischen sozialen Erwartungen und der physischen Realität der Veränderung, die mit dem Älterwerden einer Frau einhergeht, aufzuzeigen. Gleichzeitig imaginiert Heifetz ihrer eigenen Zukunft, in der sie sich ihrem weiblichen Körper annähert. Die Künstlerin identifiziert sich als transgender Frau. Ihre ausdrucksstarken, großformatigen Porträts erforschen ihre lange, psychologische und emotionale Reise und die Auswirkungen dieser bedeutungsvollen Transition von Mann zu Frau.

Ken Goldman wurde 1960 in Memphis, USA, geboren, und lebt und arbeitet seit über dreißig Jahren im Kibbuz Shluchot, Israel. Als Künstler arbeitet er mit zwei- und dreidimensionalen Materialien und setzt sich mit Themen wie Geschlecht, Gemeinschaft, Andersartigkeit, Sterblichkeit und dem (jüdischem) Glauben auseinander. Seine Werke wurden weltweit ausgestellt und in Sammlungen von Galerien und Museen aufgenommen.

Na’ama Snitkoff-Lotan wurde 1984 in New York, USA, geboren und wanderte als Kind nach Israel aus, wo sie an der Bezalel Academy of Arts and Design einen Abschluss in Bildender Kunst mit Schwerpunkt Bildhauerei erwarb. Sie verwendet Materialien, die sie selbst mit der Hand bearbeiten kann, um das Werk während seiner Entstehung berühren und fühlen zu können. Zu den von ihr verwendeten Materialien gehören Ton, Papier und Textilien. Konzeptionell beschäftigt sich Snitkoff-Lotan mit Weiblichkeit und Sexualität, Geburt und den Zyklen ihres Körpers.

Siona Benjamin wurde 1960 in Bombay, Indien, geboren. Sie ist bekannt für ihre farbenfrohen Gemälde, die ihr Erbe als in Indien aufgewachsene Jüdin widerspiegeln. Ihr Werk umfasst sowohl die indische Mythologie als auch Darstellungen aus der hebräischen Bibel, teils mit einem starken Bezug zu Identität und Geschlecht. Benjamin beschreibt sich selbst als jüdische Künstlerin mit einer trans- und multikulturellen Perspektive. Sie stellt viele ihrer Figuren mit einer auffällig blauen Hautfarbe dar.

Geschlechter im Judentum

Der israelische Künstler Gil Yefman ist in der Ausstellung mit seinem Kunstwerk Tumtum vertreten und geht der Frage nach, welche Geschlechtsidentitäten es im Judentum gibt:

„Talmud und Mischna unterscheiden sechs beziehungsweise sieben Geschlechtskategorien: männlich, saris (in zwei Varianten), tumtum, androginos, aijlonit und weiblich.“

Tumtum bezeichne eine Person, deren Geschlechtsorgane versteckt oder verdeckt seien, so Yefman, während bei einem Androgynos die Geschlechtsorgane weder eindeutig männlich noch eindeutig weiblich seien.

„Beide gelten als eigenständige Geschlechter, die sich zudem am eindeutigsten vom Männlichen und Weiblichen abgrenzen. Bis heute herrscht unter Gelehrten große Uneinigkeit darüber, wie man mit jenen umgehen sollte, die tumtum oder androginos sind.“

X

X

Tumtum von Gil Yefman im Glashof des Jüdischen Museums Berlin; Courtesy of the artist; Foto: Jens Ziehe; Produktion ermöglicht durch DIE FREUNDE DES JMB, mit freundlicher Unterstützung von Asylum Arts at The Neighborhood und Artis – www.artis.art

Welche Bedeutung hat LGBTIQ* im Judentum?

Die Abkürzung scheint handlich, um verschiedene Formen des Begehrens, Genderkonzepte und Lebensentwürfe unter einen Hut zu bekommen. In ihrem Beitrag dreht Debora Antmann, Mitarbeiterin des Jüdischen Museums Berlin, den Spieß um und nimmt jeden Buchstaben aus jüdischer Perspektive in den Blick.

Was bedeutet LGBTIQ*?

LGBTIQ* (Abk. für Lesben, Schwule (Gay), Bi, Trans*, Inter* und Queer), fasst verschiedene Begehrensformen, Genderkonzepte und Lebensentwürfe zusammen, das Sternchen symbolisiert die Unvollständigkeit der Aufzählung

Geschlecht und Sexualität

Nach jüdischem Rechtsverständnis spielt das Geschlecht für die Sexualität eine maßgebliche Rolle; die männliche und die weibliche Sexualität gelten als angeboren und deutlich voneinander unterschieden. Generell muss das sexuelle Begehren kontrolliert werden, doch werden an Männer und Frauen diesbezüglich je sehr spezifische Pflichten und Erwartungen gestellt.

Die rabbinischen Schriften, die sich immer an eine männliche Leserschaft wenden, behandeln die weibliche Sexualität nur im Kontext der Pflichten des Ehemanns gegenüber seiner Frau. Frauen wiederum werden auf das biologische Faktum ihres Menstruationszyklus reduziert. Im Verhältnis der Geschlechter kommt Frauen vor allem die Verantwortung zu, Männer nicht in Versuchung zu führen.

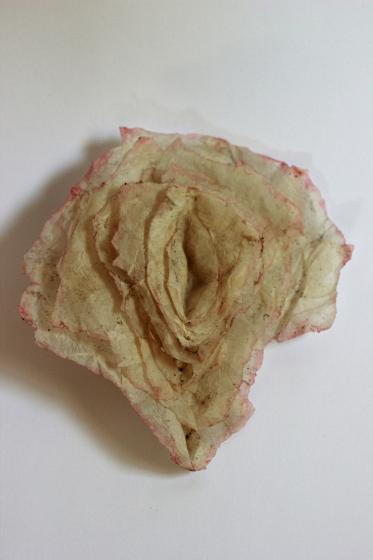

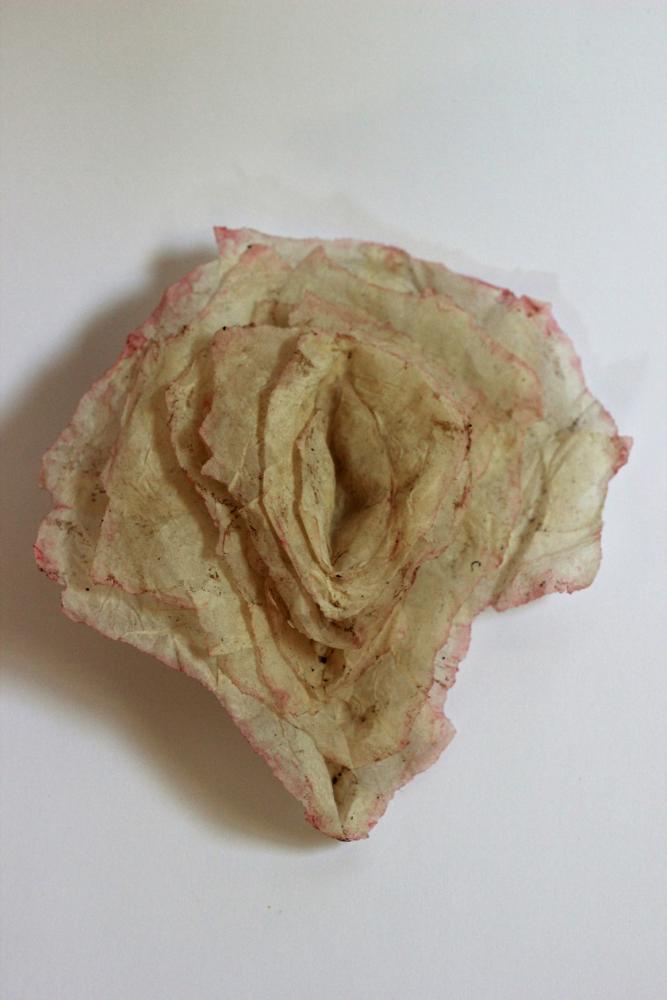

That Place

Naama Snitkoff-Lotan

Israel, 2013

Mixed media

13 × 13 cm

Mit freundlicher Genehmigung der Künstlerin

Begriffe wie „der Ort“ umschreiben in der rabbinischen Literatur die Vulva und sind bezeichnend für das problematische Verhältnis der frühen Rabbiner zum weiblichen Körper. Viele orthodoxe Gesetzkodizes untersagen dem Ehemann sogar, seine Frau „dort“ zu betrachten. Ohne die Vulva direkt zu benennen, präsentiert die modern-orthodoxe Künstlerin Na’ama Snitkoff-Lotan „den Ort“ der Öffentlichkeit. So scheint sie explizit kein Tabu zu brechen, widersetzt sich aber doch der Regel und bringt das Intime ans Licht.

The Scourge (auf Deutsch: Die Geißel)

The Grave (Das Grab)

Teeth (Zähne)

The Other World (Die andere Welt)

Her Other Face (Ihr anderes Gersicht)

That Place (Dieser Ort)

Her Stare (Ihr Starren)

Her Breath (Ihr Atem)

Gabriella Boros

USA, 2023

Latex, je 38 × 14 × 14 cm

Mit freundlicher Genehmigung der Künstlerin; Foto: Jack Kraig

Jede dieser Figuren steht für einen Ausdruck, mit dem Gelehrte des Talmud die Vulva umschrieben: „der Ort“, „das Grab“, „Zähne“, „die andere Welt“, „ihr anderes Gesicht“, „ihr Starren“, „ihr Atem“. Das verschmitzte Wesen der Figuren unterläuft den Ton der religiösen Texte, die die Körper der Frauen verschleiern und problematisieren.

Courtesy of the artist; Foto: Jack Kraig

Stadt, Land, Sex

Wer kennt nicht das Spiel Stadt, Land, Fluss aus der Schulzeit? Wir haben die Kategorien an die Ausstellung Sex. Jüdische Positionen angepasst: Welche anderen Worte für „Vulva“ fallen Ihnen ein? Welche „sexy Songs“ kennen Sie? Bei einer Runde Stadt, Land, Sex können Sie sich spielerisch mit den Themen der Ausstellung auseinandersetzen und ins Gespräch kommen.

Viel Spaß beim Spielen – digital oder zum Ausdrucken!

Download (PDF / 537.01 KB / auf Deutsch)

Spielanleitung

Stadt, Land, Sex folgt den Regeln des Spiels Stadt, Land, Fluss.

Anzahl der Spieler*innen: ab 2 Personen

Spielmaterial: 1 Blatt Stadt, Land, Sex und 1 Stift pro Spieler*in

Ziel des Spiels: In alle Kategorien einen Begriff schreiben, um Punkte zu sammeln. Gewonnen hat die Person mit den meisten Punkten.

Ablauf: Person 1 sagt „A“ und geht in Gedanken das Alphabet durch. Person 2 sagt „Stopp“. Person 1 sagt den Buchstaben des Alphabets laut, an dem sie zu dem Moment angekommen ist. Dann schreibt jede*r auf das eigene Blatt in jede Kategorie-Spalte einen passenden Begriff mit dem Anfangsbuchstaben, der bestimmt wurde. Wer zuerst fertig ist, ruft „Stopp“. Niemand darf mehr weiter schreiben.

Punktevergabe: Keine Antwort: 0 Punkte | andere haben dieselbe Antwort: 5 Punkte | keine*r hat dieselbe Antwort: 10 Punkte | nur du hast eine Antwort in der Kategorie: 20 Punkte

Der weibliche Körper

Heute führen Künstlerinnen wie Gabriella Boros, Nechama Golan und Hagit Molgan den Diskurs um die Sexualität und das Begehren der Frau fort, indem sie mit ihrem weiblichen Blick die vielen, von Männern entwickelten Rituale und Texte untersuchen, die den Frauenkörper über Jahrhunderte definiert und kontrolliert haben.

Als Quelle für ihre künstlerischen Auseinandersetzungen dienen die halachischen Schriften, z.B. der Talmud. Hier werden systematisch Umschreibungen für das weibliche Geschlechtsorgan, die Vulva, verwendet. Die männliche Ambivalenz diesem wichtigen und doch unheimlichen Ort gegenüber, spiegeln die einzelnen Begriffe wider: Die Vulva wird als Ort, Atem oder Grab bezeichnet. Diese Bildergalerie zeigt Werke jüdischer Künstlerinnen, in denen sie die Umschreibung des weiblichen Körpers im Talmud thematisieren.

Erotik und das Göttliche

„Mit Küssen seines Mundes küsse er mich. Süßer als Wein ist deine Liebe.“

Mit diesen Worten beginnt das Schir ha-schirim, das Lied der Lieder. Sie setzen den Ton für das, was folgt. Innerhalb der hebräischen Bibel stellt das Lied eine Ausnahme dar, denn die Sammlung erotischer Liebesgedichte enthält keine religiösen oder gesetzlichen Anweisungen. Gott kommt darin überhaupt nicht vor.

Mit seiner offenkundig erotischen Sprache feiert das Lied der Lieder die körperliche Lust – und doch gehört es zum biblischen Kanon und wird in den Synagogen jedes Jahr während Pessach vorgetragen.

Was ist

Schir ha-schirim?

Hebräisch für Lied der Lieder; wird auch als Hohelied Salomo bezeichnet; Sammlung erotischer Liebeslyrik in der Hebräischen Bibel, die jährlich zu Pessach in der Synagoge vorgetragen wird

Wie klingt das Lied der Lieder?

Schir ha-schirim wurde unzählige Male vertont – und auch sonst gibt es viel Musik von jüdischen Künstler*innen, auf Jiddisch, Hebräisch oder in anderen Sprachen der Welt, die sich mal mehr, mal weniger explizit um Sex drehen. Eine Auswahl finden Sie auf unserer Playlist zur Ausstellung.

Let’s Keep Talking About It

Welche Bücher, Filme und Serien drehen sich um Sex und Judentum? Wir haben eine erste Auswahl zusammengestellt.

Buchtipps

Deutschsprachige Titel

- Grjasnowa, Olga, Der Russe ist einer, der Birken liebt, Berlin 2012.

- Jong, Erica, Angst vorm Fliegen, Berlin 2024.

- Menasse, Robert, Don Juan de la Mancha oder Die Erziehung der Lust, Frankfurt 2007.

- Pressler, Mirjam, Für Isabel war es Liebe, Weinheim, Basel 2002.

- Roth, Philip, Portnoys Beschwerden, a. d. Eng. v. Werner Schmitz, Reinbek 2011.

- Salzmann, Sasha Marianna, Außer sich, Berlin 2017.

- Shalev, Zeruya, Liebesleben, a. d. Hebr. v. Mirjam Pressler, Berlin 2000.

- Shalev, Zeruya, Mann und Frau, a. d. Hebr. v. Mirjam Pressler, Berlin 2001.

- Shalev, Zeruya, Nicht ich, a. d. Hebr. v. Anne Birkenhauer, Berlin 2024.

- Vowinckel, Dana, Gewässer im Ziplock, Berlin 2023.

Englischsprachige Titel

- Aciman, André, Call Me By Your Name, New York 2007.

- Alderman, Naomi, Disobedience, New York 2006.

- Lamb, Sacha, When the Angels Left the Old Country, Hoboken 2022.

- Levithan, David, Wide Awake, Toronto 2006.

- Masad, Ilana, All My Mother’s Lovers, New York 2020.

- Rosen, Roee, Sweet Sweat, Antwerpen 2009.

- Singer, I.B., Enemies, A Love Story, London 2012.

- Wallach, Yona., Wild Light: Selected Poems, New York 1997.

Hebräischsprachige Titel

- Ben-Menachem, Rina, הדווקאים, Tel Aviv 2018 (1960).

Film- und Serientipps

Komödie

- Shiva Baby, Regie: Emma Seligmann, USA/CA 2020, 77 Min

- Kiss Me Kosher (Kiss Me Before It Blows Up), Regie: Shirel Peleg, DE/IL 2020, 106 Min

- Amy’s O, Regie: Julie Davis, USA 2001, 87 Min

- Kissing Jessica Stein, Regie: Charles Herman-Wurmfeld, USA 2001, 97 Min

- American Pie, Regie: Paul Weitz, USA 1999, 95 Min

- Torch Song Trilogy (Das Kuckucksei), Regie: Paul Bogart, USA 1988, 119 Min

- Eskimo Limon (Eis am Stiel), Regie: Boaz Davidson, Israel 1978, 92 Min

- Everything You Always Wanted to Know About Sex* (*But Were Afraid to Ask) (Was Sie schon immer über Sex wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten), Regie: Woody Allen, USA 1972, 85 Min

- Funny Girl, Regie: William Wyler, USA 1968, 149 Min

- The Graduate (Die Reifeprüfung), Regie: Mike Nichols, USA 1967, 106 Min

Drama

- Make Me A King, Regie: Sofia Olins, UK 2021, 16 Min

- Tahara, Regie: Olivia Peace, USA 2020, 77 Min

- Fig Tree, Regie: Alamork Davidian, ET/FR/DE/IL 2018, 93 Min

- Disobedience (Ungehorsam), Regie: Sebastián Lelio, USA/GB 2017, 114 Min

- Einayim Pekukhoth (Du sollst nicht lieben), Regie: Haim Tabakman, IL/DE/FR 2009, 91 Min

- The Bubble, Regie: Eytan Fox, IL 2006, 117 Min

- Yossi & Jagger, Regie: Eytan Fox, IL 2002, 65 Min

- Aimée & Jaguar, Regie: Max Färberböck, DE 1999, 121 Min

- Kadosh, Regie: Amos Gitai, IL/FR 1999, 116 Min

- Eyes Wide Shut, Regie: Stanley Kubrick, GB/USA 1999, 159 Min

- The Governess, Regie: Sandra Goldbacher, GB 1998, 114 Min

- Antonias Welt, Regie: Marleen Gorris, NL/BE/GB 1995, 96 Min

- Yentl, Regie: Barbra Streisand, USA 1983, 134 Min

- Fiddler on the Roof, Regie: Norman Jewison, USA 1971, 181 Min

- Sunday Bloody Sunday, Regie: John Schlesinger, GB 1971, 110 Min

- The Boys in the Band, (Die Harten und die Zarten), Regie: William Friedkin, USA 1970, 120 Min

- Salomé, Regie: J. Gordon Edwards, USA 1918, 80 Min

- Cleopatra, Regie: J. Gordon Edwards, USA 1917, 125 Min

Dokumentarfilm

- Mini DV, Regie: Shauly Melamed, USA 2022, 77 Min

- Jude, Regie: Helen Benigson, UK 2020, 25 Min

- Who’s Gonna Love Me Now?, Regie: Tomer Heymann/Barak Heymann, IL/GB 2016, 84 Min

- Trembling Before G-d, Regie: Sandi Simcha DuBowski, USA 2001, 84 Min

- TREYF, Regie: Alisa Lebow/Cynthia Madansky, USA 1998, 55 Min

Serie

- Kulüp (Der Club), Regie: Seren Yüce/Zeynep Günay Tan, TR 2021-heute, 2 Staffeln

- The Beauty Queen of Jerusalem, Regie: Oded Davidoff, IL 2021-2023, 2 Staffeln

- Transparent, Regie: Joey Soloway, USA 2014-2019, 5 Staffeln

Erfahren Sie mehr zu einzelnen Objekten der Ausstellung!

Tfilin schel jad. Aus der Serie „Judaica“

Benyamin Reich

2005

Tintenstrahldruck

100 × 100 cm

Benyamin Reich betont den erotischen Aspekt des Gebets durch das Legen der Tefillin, der Gebetsriemen. Das Ritualobjekt ist hier sowohl ein Bestandteil des Gebets als auch ein Sexspielzeug. Der mit dem Lederband umwickelte Arm unterstreicht die Nacktheit des jungen Mannes und erscheint als ein Symbol für Bondage und Fetisch.

Jüdisches Museum Berlin

Immigrant’s NO Suitcase (Anti-Pop)

Boris Lurie

New York, 1963

Assemblage: Koffer und Ölfarbe mit Stoff und Fotos

Boris Lurie stellt eine oft unkomfortable Nähe zwischen Sexualität und Gewalt her. Hier sind nackte Leichen neben einem Glamour-Model abgebildet. Auch Davidsterne sind zu sehen – ein Motiv, das in seinem Werk häufig auftaucht. Lurie überlebte mit seinem Vater das Rigaer Ghetto und drei Konzentrationslager. Seine Familie war bei einem Massaker in der Nähe von Riga ermordet worden. Mit seiner Kunst kritisiert er die Kommerzialisierung des öffentlichen Lebens, die sogar die Schoa zu einem medialen Produkt degradiert. Lurie gehörte zu den Gründern der NO!art-Bewegung, die sich von der Pop-Art abgrenzte. Die Bewegung protestierte gegen die Manipulationen des Kunstbetriebs, gegen Konservatismus, Krieg und Prüderie in den USA.

Erfahren über Boris Luries und sein Kunstwerk auf unserer Website.

Jüdisches Museum Berlin, Boris Lurie Art Foundation

Touching Mezuzah

Sari Srulovitch

Jerusalem, 2011

Mesusa-Behälter

Silber

Die Mesusa ist ein Stück Pergament mit biblischen Versen, das in einem Behälter am Türpfosten eines Hauses angebracht wird. Aus Respekt oder gar Aberglauben berühren viele Jüdinnen und Juden im Vorbeigehen die Mesusa mit den Fingerspitzen und danach ihre Lippen. Drei Vertiefungen auf diesem Mesusa-Behälter deuten die Spuren der Berührung an. Sie stehen zugleich für das Schin, den ersten Buchstaben des Gottesnamen.

Erfahren Sie mehr zum Kunstwerk in unserer Online-Sammlung.

Jüdisches Museum Berlin, Schenkung der Künstlerin, Foto: Roman März

Adam und Eva mit ihrem Erstgeborenen

Lesser Ury

Berlin, 1896

Öl auf Leinwand

86,4 x 124,1 x 2,1 cm

Aus dem Paradies vertrieben, sitzt das erste biblische Paar, Adam und Eva, auf der Erde. Adam wendet den Blick vom lichten Himmel zurück zu Eva, die ihr Kind im Arm hält.

Erfahren Sie mehr zum Kunstwerk in unserer Online-Sammlung.

Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe

Modell einer Mikwe

Jerusalem, Anfang 20. Jahrhundert

Gips, gegossen und lackiert

16,8 x 13,2 x 7,3 cm

Der Halacha – also den tradierten Religionsgesetzen – zufolge dient die Mikwe der rituellen Reinigung einer Frau nach der Zeit ihrer Menstruation, der Nidda. Während der Menstruation dürfen jüdische Eheleute keinerlei Körperkontakt haben und müssen alle Handlungen unterlassen, die zu körperlicher Intimität führen könnten. Ist die Menstruation abgeklungen, taucht eine gesetzestreu lebende Jüdin in die Mikwe ein, bevor sie mit ihrem Mann wieder Sex hat.

Jüdisches Museum Berlin