Intensive Begegnungen in „Jerusalem“

Reaktionen von Schüler*innen bei Führungen durch die Ausstellung Welcome to Jerusalem. Ein Gespräch mit Marc Wrasse.

Du arbeitest seit vielen Jahren für das Jüdische Museum Berlin und auch für andere Museen. Was ist besonders an dieser Ausstellung?

Das Jüdische Museum Berlin hat sehr unterschiedliche Besucher*innen – das Publikum ist hier fast so vielseitig wie die moderne Welt selber. Wer das Museum besucht oder hier arbeitet, kann daher recht unterschiedliche Erfahrungen sammeln, auch in experimentellen Ausstellungen wie Gehorsam. Wegen ihrer sozialen und politischen Bedeutung empfinde ich die Begegnungen bei Führungen durch Welcome to Jerusalem als besonders. Vor allem muslimische Schüler*innen – so unterschiedlich sie untereinander sind, von der dritten türkischen Generation in Deutschland bis zu den syrischen Kriegsflüchtlingen mit ihrer anti-israelischen Prägung – sind in dieser Ausstellung überdurchschnittlich aufmerksam.

X

X

Kampagne zur Ausstellung Welcome to Jerusalem; Jüdisches Museum Berlin, Gestaltung: Preuss und Preuss GmbH

Blick in den Raum „Welcome to Jerusalem“ mit Ausschnitten aus der Dokumentation 24h Jerusalem; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Yves Sucksdorff

Woran liegt das deiner Meinung nach?

In den meisten Ausstellungen geht es um eine Geschichte oder ein Thema. In Welcome to Jerusalem geht es um eine Stadt. Die Ausstellung zeigt unserem Publikum nicht das Land, zu dem diese Stadt gehört, nicht Israel, nicht Palästina, sondern nur Jerusalem – die Bedeutung und das Geschick dieser Stadt. Durch die starke filmische Präsenz von 24h Jerusalem ist allerdings von Anfang an klar, dass es auch um die Gegenwart dieser Stadt geht, nicht nur um ihre Geschichte. Und diese Gegenwart ist umstritten: Das wissen alle.

Wie nimmt die Ausstellung Jerusalem denn in den Blick?

Denken wir uns die lange Geschichte Jerusalems als einen gewaltigen Berg, dann trägt diese Ausstellung den Berg nicht ab und präsentiert auch nicht geordnet und gesondert seine verschiedenen Gesteinsarten. Vielmehr treibt sie Stollen unterschiedlicher Länge und Tiefe in dieses gewaltige Erinnerungsgebirge. Sie fördert dabei verschiedene Juwelen zu Tage, die gezeigt, aber nicht systematisiert und auch nicht bewertet werden. Sie werden nur vorgeführt. Je nachdem, wer sie betrachtet, je nachdem welches Licht auf sie fällt, je nachdem, wie wir Guides sie bei unseren Rundgängen beleuchten, drehen und wenden, lässt sich daran Verschiedenes zeigen. Dabei wird dann stets deutlich: Es sind Steine des gleichen Gebirges, der heiligen Stadt Jerusalem. Alle diese Steine schimmern vieldeutig.

Von Beginn an zeigt die Ausstellung Jerusalem dabei neben dessen Bedeutung für das Judentum auch als einen Sehnsuchtsort christlicher Erinnerung. Sie nimmt so eine durchgehend kaleidoskopische Perspektive ein: von Raum zu Raum immer wieder jüdisch, immer wieder christlich oder muslimisch. Alle eindeutigen Eigentumsrechte an der Stadt werden durch die Erzählung der Ausstellung in Frage gestellt. Bei jedem Rundgang ist unübersehbar: Diese einzigartige Stadt wird von vielen in Anspruch genommen und gehört immer auch anderen. Die vielen Differenzen, diese einzigartige Pluralität in der Geschichte und Bedeutung Jerusalems kann man produktiv gestalten. Sie ist eine Chance für das Zusammenleben religiöser Traditionen. Man kann aber auch versuchen und hat das immer wieder getan, Eindeutigkeit herzustellen. Langfristig hat das in der Geschichte Jerusalems nicht geklappt: Das zeigt die Ausstellung auch.

X

X

Kampagne zur Ausstellung Welcome to Jerusalem; Jüdisches Museum Berlin, Gestaltung: Preuss und Preuss GmbH

Wie geht das Jüdische Museum Berlin deiner Meinung nach mit dieser Vieldeutigkeit um?

Vieldeutig! Das Museum zeigt diese Geschichte, ohne damit eine explizite Aufforderung zu verbinden – außer der, dass man sie sich anschauen soll. Meiner Meinung nach vermittelt diese Ausstellung keine Botschaft, sondern eine Haltung. Man könnte sagen: Jedes Museum will Aufmerksamkeit, Publikum, Resonanz. Das Jüdische Museum Berlin will hier Besucher*innen dazu einladen, jenseits dessen, was man über Jerusalem schon weiß, noch einmal nachzudenken und dieses Wissen dann zu kommentieren, über das zu sprechen, was man sieht. In gewissem Sinne passt das ja zur jüdischen Tradition und ihrer Überlieferung.

Wenn man nicht miteinander spricht in dieser Ausstellung, kann zunächst jede*r das sehen, was sie*er will: Diese Freiheit lässt die Ausstellung ihrem Publikum auch. Das ist der Preis für ihre ungewöhnliche, kaleidoskopische Perspektive. Der fehlende Bezug auf die Geschichte des Landes, der fehlende rote Faden überhaupt wirkt auf Besucher*innen zunächst immer rätselhaft, spornt sie aber auch an, öffnet, führt zu einer Suche, zu Fragen. So begleiten Individualbesucher*innen auch immer wieder unsere geführten Rundgänge, hören mit, beobachten uns. Die Ausstellung öffnet den Blick auf Jerusalem.

Wie fügt sich die Ausstellung in den Kontext des Jüdischen Museums insgesamt?

So wie Libeskinds Architektur des Jüdischen Museums Berlin die jüdische Geschichte in Deutschland als eine versehrte darstellt, so zeigt die Ausstellung Welcome to Jerusalem die jüdische Geschichte von Jerusalem als eine gebrochene. Von Jerusalem aus begann mit der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 n. u. Z. eine erzwungene Diaspora, die zu etwas Neuem geführt hat – dem rabbinischen Judentum – das noch nicht vorüber ist und das nicht nur in Israel seine Heimat hat, sondern vor allem in der Erinnerung an Tempel und Tora und die Vertreibung. Das spricht die, die eigene Vertreibungsgeschichten haben, besonders an. Da sich das Museum seiner Nachbarschaft in Kreuzberg immer bewusst war, schlägt auch diese Ausstellung eine besondere Brücke in die Stadt, ins gegenwärtige Berlin.

In diesem Raum mit dem Herodianischen Tempel, dem römischen Beuterelief vom Titusbogen und der Tora-Rolle samt Tass (Tora-Schild) und Talmud kann man in fünfzehn Minuten 3.000 Jahre jüdischer Geschichte so sichtbar werden lassen, dass Besucher*innen schlagartig klar wird, was Diaspora heißt und wieso im Jahr 70 n. u. Z. eine soziale und politische Geschichte begann, die die europäische Geschichte bis heute bestimmt; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Yves Sucksdorff

Was bedeutet das konkret?

Diese Ausstellung führt dazu, dass gegenwärtig auch Menschen das Museum besuchen, denen es zuvor nicht im Traum eingefallen wäre, dort auf Eigenes zu stoßen. Christliche Mehrheiten überrascht das vielleicht weniger, obwohl die Herkunft der eigenen Geschichten aus dem biblischen Judentum und der christliche Erfolg als spätes Produkt der römischen Imperialgeschichte immer wieder irritiert. Die Ausstellung erinnert auch daran, dass der Islam für das Christentum ein Thema war, seit es ihn gibt, und beide in Jerusalem die Geschichte einer bleibenden Nachbarschaft haben. Wie mit dem Judentum!

Herausragende Bedeutung hat die Ausstellung aber in ihrer Wirkung auf Jugendliche aus muslimischen Familien – die meisten kommen als Berliner*innen oder über Klassenfahrten in die Hauptstadt – und auf jene Schüler*innen, die als integrierte Geflüchtete über Schulen und andere Bildungsträger ins Museum kommen. Zwar wurden schon in früheren Ausstellungen unseres Museums wie z.B. Cherchez la femme. Perücke, Burka, Ordenstracht auch muslimische Traditionen gezeigt. In der Jerusalem-Ausstellung wird der Islam aber deutlich als Teil des antiken Erbes sichtbar, das die europäische Geschichte von Beginn an geprägt hat. So können muslimische Jugendliche nicht nur – wie in der Schule oder sonst im Unterricht – etwas Neues kennenlernen, sie finden auch etwas Eigenes, das sie schon längst kennen, das ihnen vertraut ist, zu dem sie ein intimes, familiäres Verhältnis haben.

Wie reagieren diese Schüler*innen auf die Ausstellung?

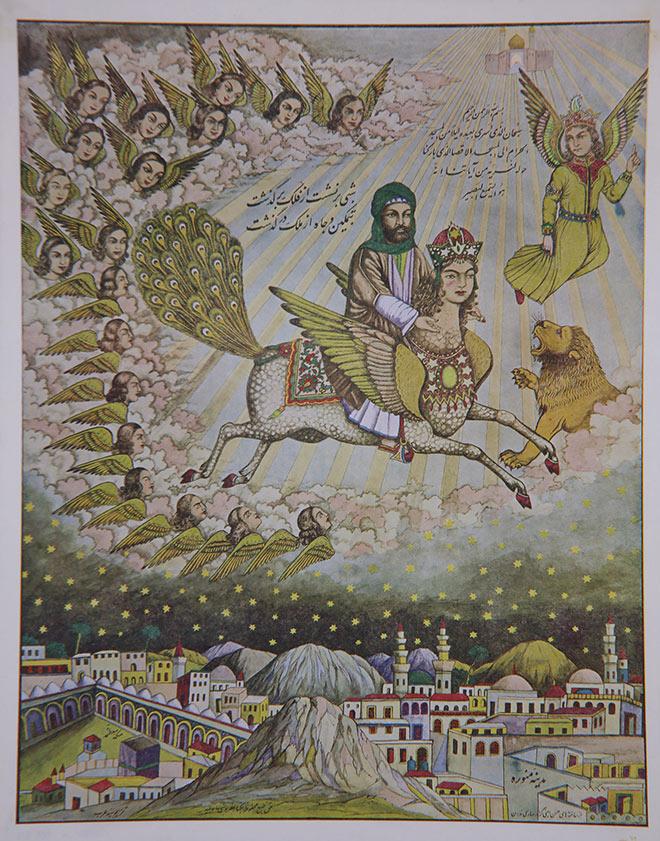

Bereits die arabischen Schriftzüge auf dem titelgebenden Straßenschild machen sie aufmerksam. Sie prüfen sichtbar, wie dieses Museum Geschichte zeigt – die Geschichte ihrer Religion. Die Präsenz der muslimischen Tradition in der Ausstellung löst bei muslimischen Jugendlichen auch immer wieder Irritationen aus, weil ihnen deutlich wird, wie wenig sie selbst von dieser Tradition wissen, wenn man sie genauer nach dem fragt, was da steht oder hängt. Sie diskutieren dann untereinander. Manches stößt auf Kopfschütteln, wie etwa das Bild des Propheten Mohammed aus dem Iran, da doch der Prophet für gewöhnlich nicht abgebildet wird. Sie freuen sich und nicken kenntnisreich, wenn sie die Schriftzeichen oder den Engel oder den Löwen auf diesem Bild identifizieren können. Angesichts der Kostbarkeit der Exponate sind sie überrascht, beginnen zu fragen, erzählen. Sie reden in und mit diesem Museum – also mit denen, die für dieses Museum Bildungsarbeit in der Ausstellung machen – mit einer echten Neugierde und einem oft überaschenden Mitteilungsbedürfnis.

X

X

Das Straßenschild „Welcome to Jerusalem” über dem Museumseingang; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jule Roehr

Kannst du diese Reaktion auf euch und das, was Ihr vermittelt, noch genauer beschreiben?

Sie sind aufmerksam, kritisch und hören zunächst einmal zu: Das meiste, was sie sehen, ist ihnen ja unbekannt. Mehr als dreitausend Jahre Geschichte! Wenn man sie fragt, geben sie Antworten. Sie glauben uns unsere Antworten: Weil an der Wand auch Zeugnisse des Propheten Mohammed hängen und ein ungewöhnliches Bildnis des Sultans Saladin, der Kurde war, und im Raum der Tempelberg steht mit seinen gegenwärtigen Gebäuden und viele Bilder von Jerusalem, die die goldene Kuppel des Felsendomes zeigen. Sie glauben uns unsere Antworten, weil das alles da ist, und im Zusammenhang mit Klagemauer und dem Raum zum Zweiten Tempel Geschichte als Abfolge von Ereignissen sichtbar wird, die man sich nicht aussucht: Das entspricht bei vielen Jugendlichen ihrer eigenen Erfahrung. Sie glauben uns, was wir erzählen, weil es in der Ausstellung sichtbar ist, aber nicht den Anspruch einer dominanten, hegemonialen Erzählung hat, sondern in jedem Raum anders auftritt, überraschend, auch überraschend anders gestaltet.

X

X

Himmelsreise Mohammeds, Sayyid Arab, Teheran, ca. 1940–1960, Lithografie; Copyright: Sammlung Puin

Außerdem wird bei unseren Rundgängen Religion als Geschichte deutlich und Geschichte als Auseinandersetzung mit religiösen Utopien, Überlieferungen, Repräsentationsansprüchen. Wenn man in dieser Ausstellung Bildungsarbeit macht, dann sprechen Menschen miteinander, die das sonst selten tun, neugierig, zugewandt, offen. Für die Schüler*innen aus nicht-muslimischen Familien ist die starke Reaktion ihrer muslimischen Mitschüler*innen sichtbar faszinierend. Sie sind beeindruckt, etwas Historisches über die muslimische Tradition im Kontext der jüdischen und christlichen zu erfahren.

Wie würdest du deine Eindrücke zusammenfassen?

Für alle Schüler*innen ist der Besuch dieser Ausstellung etwas Neues, und alle können spüren, dass sie dieses Neue gerade gemeinsam erleben. Das hat sicher nur dann eine nachhaltige Wirkung, wenn dieses Gespräch anderswo weitergeführt wird. Interessant wäre es daher, von Lehrer*innen zu erfahren, ob diese Intensität einer gegenseitigen Wahrnehmung nur momentan aufblitzt oder ob durch sie etwas in Bewegung kommt. Aber dass diese Gespräche überhaupt stattfinden, verdankt sich der besonderen Art der Erzählung, die Welcome to Jerusalem heißt.

Marc Wrasse hat 1993/94 in Jerusalem gelebt und studiert. Er arbeitet in unterschiedlichen Kontexten museumspädagogisch und hat als Gastkurator am Jüdischen Museum Augsburg zwei Ausstellungen gestaltet.

X

X

Kampagne zur Ausstellung Welcome to Jerusalem; Jüdisches Museum Berlin, Gestaltung: Preuss und Preuss GmbH

Zitierempfehlung:

Marc Wrasse (2019), Intensive Begegnungen in „Jerusalem“.

URL: www.jmberlin.de/node/6435

Blick hinter die Kulissen: Beiträge zur Ausstellung „Welcome to Jerusalem“ (9)

Erfahrungsberichte: Was man bei Führungen alles erleben kann (5)