Schwerpunkte

Ein Interview mit Cilly Kugelmann

Die neue Dauerausstellung des JMB trägt den Titel Jüdische Geschichte und Gegenwart in Deutschland. Auf über 3.500 Quadratmetern wechseln sich im Ausstellungsrundgang historische Erzählung und Einblicke in jüdische Kultur und Religion ab. Wir sprachen mit der Chefkuratorin Cilly Kugelmann über neue Konzepte, moderne Gestaltung und die Herausforderung, Schwerpunkte zu setzen.

Frau Kugelmann, Sie sind Chefkuratorin der neu eröffneten Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin. Die vorige Ausstellung, die bis 2017 im JMB zu sehen war, war außerordentlich erfolgreich. Was hat sich in dieser Zeit verändert, was wird die neue Schau von der alten unterscheiden?

Die jüdische Geschichte hat sich natürlich nicht geändert, aber wir setzen in unserer neuen Ausstellung einen anderen Schwerpunkt als zuvor. Außerdem arbeiten wir mit modernem Ausstellungsdesign und einer Ausstellungsarchitektur, die den Libeskind-Bau stärker einbezieht. Und wir verfolgen in der Ausstellung ein neues Konzept, in dem wir die Darstellung der historischen Epochen von der Präsentation spezifischer Themen innerhalb der jüdischen Kultur trennen. In den sogenannten Themenräumen können sich Besucher eingehend mit religiösen Aspekten des Judentums, mit Kunst, Musik oder unseren Familiensammlungen beschäftigen.

Die Ausstellung erzählt die Geschichte der Juden und Jüdinnen im deutschsprachigen Raum vom Mittelalter bis in unsere Gegenwart. Kann man angesichts einer so großen Zeitspanne überhaupt einen Schwerpunkt der Ausstellung benennen?

Ja! Worauf wir jetzt viel Gewicht legen, ist das Zusammenspiel von Juden mit ihrer christlichen bzw. nichtjüdischen Umwelt. Die verschiedenen Ausprägungen des Judentums haben sich zu jeder Zeit aus dieser Interaktion heraus gebildet; erkennen lässt sich das unter anderem daran, was von den christlichen Nachbarn übernommen wurde und welche theologischen Aspekte sich durch bewusste Abgrenzung herausgebildet haben. Wenn man einen Schwerpunkt unserer vielschichtigen Ausstellung festlegen möchte, dann diese permanente Wechselbeziehung.

Natürlich ist unsere Perspektive dabei immer eine jüdische. Dabei sind aus kuratorischer Sicht – wie in jeder Ausstellung – drei Gesichtspunkte besonders zu berücksichtigen: Das Thema muss relevant sein, es muss dreidimensional, also durch Objekte, darstellbar sein, und es sollte die eigenen Sammlungen einbeziehen. Vor allem für die Alte Geschichte bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es aber nur wenige Objekte. Um das zu kompensieren, setzen wir stark auf audiovisuell aufbereitetes Material wie Präsentationen über Videoscreens, Modelle mit Projektionen oder Grafikexponate.

Cilly Kugelmann war von 2002 bis 2017 Programmdirektorin sowie stellvertretende Direktorin des JMB. Sie ist Herausgeberin mehrerer Bücher zur Nachkriegsgeschichte und zum Antisemitismus und hat als Chefkuratorin die neue Dauerausstellung des JMB geprägt; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Yves Sucksdorff

X

X

Cilly Kugelmann war von 2002 bis 2017 Programmdirektorin sowie stellvertretende Direktorin des JMB. Sie ist Herausgeberin mehrerer Bücher zur Nachkriegsgeschichte und zum Antisemitismus und hat als Chefkuratorin die neue Dauerausstellung des JMB geprägt; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Yves Sucksdorff

Über 500 Objekte, die uns von Stifter*innen aus aller Welt anvertraut wurden, können an der Medienstation Familienalbum entdeckt werden; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Yves Sucksdorff

Könnten Sie skizzieren, was die Besucher*innen in den Räumen, die sich mit der jüdischen Geschichte befassen, erwartet?

Der historische Teil der Ausstellung beginnt im frühen Mittelalter. Es ist nicht ganz klar, wann sich erste jüdische Gemeinden im nördlichen Mitteleuropa ansiedelten, einem Gebiet, das unter dem Namen Aschkenas in die Geschichte eingegangen ist. In der Ausstellung behandeln wir diese Frage in einem fiktiven jüdisch-christlichen Streitgespräch: Wer war zuerst da? Sicher ist aber, dass in einigen mittelalterlichen Städten Juden und Christen in enger Nachbarschaft zusammenlebten. Eine interessante Quelle hierfür ist das Sefer Chassidim, das „Buch der Frommen“. Das ist eine Art Handreichung einer Gruppe frommer Juden mit Anweisungen zum alltäglichen Leben im mittelalterlichen Deutschland. Das Buch gibt ganz praxisnahe Vorgaben, wie sich Juden gegenüber Christen zu verhalten haben, zum Beispiel wann man einen Christen um Hilfe bitten darf, oder wie man sich verhält, wenn man einer Kirche gegenüber tritt, um nicht den Eindruck zu erwecken, sie sei für Juden ein heiliger Ort.

Was bedeutet Aschkenas?

Aschkenas, hebräisch, seit dem Mittelalter Bezeichnung für das Gebiet des heutigen Deutschland, später auch von (Nord-)Frankreich, Norditalien

Gleichzeitig zeigt sich im Mittelalter auch feindselige Gewalt gegenüber dem Judentum. Zum Beispiel über den Vorwurf der sogenannten Hostienschändungen: Juden verletzten und töteten angeblich den Leib Jesu durch das Messerstechen einer Hostie. Das sind sehr krasse Bilder, die das christlich-jüdische Verhältnis ebenfalls beschreiben. Wir zeigen also beides: ein nachbarschaftliches Nebeneinander ebenso wie den Umgang mit Verfolgung und Mord.

Sie haben diese frühen Verfolgungen einmal als Urkeim des Antisemitismus bezeichnet.

Ja – genauer beginnt da der Antijudaismus. Das Christentum sieht sich selbst in der Nachfolge des Judentums, was den Bund mit Gott betrifft. Das wird schon durch die christlichen Bezeichnungen „Altes“ und „Neues“ Testament deutlich. Die christliche Kirche ist in einen neuen Machtanspruch getreten – und diese Macht muss den Juden gegenüber immer wieder bestätigt werden. In der Ausstellung zeigen wir die beiden allegorischen Figuren Synagoga und Ecclesia; die Ecclesia steht für die triumphale Kirche, die Synagoga ist der Antitypus, das entmachtete und gedemütigte Judentum. Am Beispiel von mittelalterlichen Illustrationen zeigen wir aber auch, wie Juden mit dem negativen, christlichen Bild vom Judentum umgegangen sind und es positiv umgedeutet haben.

X

X

Die beiden allegorischen Figuren Ecclesia und Synagoga standen im mittelalterlichen Christentum für die triumphale Kirche und das entmachtete Judentum; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Roman März

Das Mittelalter endete mit Vertreibungen, Verfolgungen und Mord. Die aschkenasischen Juden flohen größtenteils nach Norditalien und Osteuropa. Warum haben sich Juden in der Frühen Neuzeit wieder in Aschkenas angesiedelt?

Zwischen dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit fanden Gewalttaten statt, die für diese Zeit in ihrer vernichtenden Wirkung dem Holocaust nahekommen. Später kam es zu einer allmählichen Wiederansiedlung von Juden, hauptsächlich in ländlichen Teilen von Aschkenas, und vor allem aus finanziellen Gründen: Juden waren für die Landesherren über die Einnahmen besonderer Steuern und Abgaben ein „lukratives Geschäft“. Hier befinden wir uns in der Periode des Absolutismus: Viele Kleinstaaten mit absolutistischen Herrschern, die willkürlich eigene Gesetze erließen. Diese absolutistischen Herrscher führten Kriege und statteten ihre Höfe luxuriös aus. Eine kleine Gruppe talentierter, jüdischer Kaufleute wurde zu sogenannten Hoffaktoren, die sich im Auftrag der Höfe um Luxusgüter und Kriegsfinanzierung kümmerten. Diese Hoffaktoren gehörten jüdischen Gemeinden an und nutzen in der Regel ihren Einfluss zum Wohle ihrer Gemeinden. Wir zeigen dieses Prinzip anhand einiger Beispiele – auch dem einer Frau, der berühmten Madame Karoline Kaulla, einer begnadeten Unternehmerin, die als Fürsprecherin ihrer Gemeinde in Hechingen bekannt geworden ist.

Blick in den Ausstellungsraum In der frühen Neuzeit. Im Vordergrund das Porträt des Bürgermeisters von Lichtenfels, Johann Georg Faber, des Jägers Sebastian Mahlmeister und des Reichmannsdorfer Hofjuden Samuel Salomon; Johann Georg Faber, Reichmannsdorf, ca. 1730, Öl auf Leinwand; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Yves Sucksdorff

Die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg hatte ab der Mitte des 15. Jahrhunderts die Welt verändert und schuf einen neuen Beruf. Die Verbreitung hebräischer und jiddischer Schriften stieg an. Am Beispiel eines Wanderdruckers zeigen wir die neuen Textformate und auch, wo sich die neu erschlossenen Leserkreise befanden. Vor allem aber bestand die ökonomische Grundlage der meisten Juden auf dem Land im regionalen Handel.

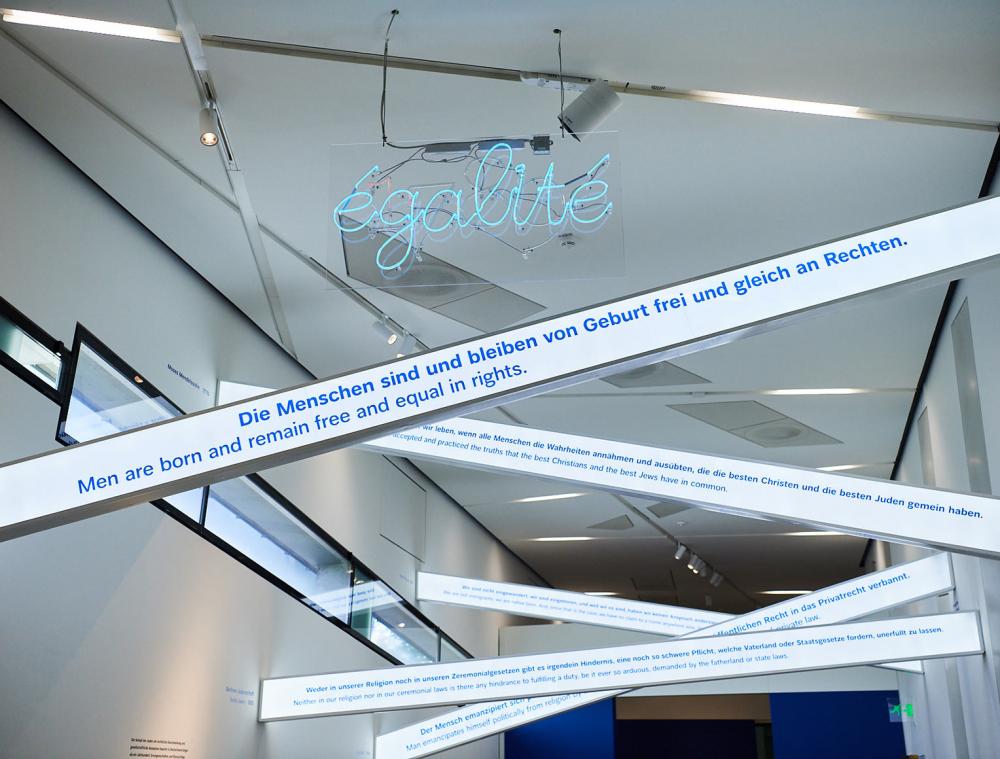

Die Frühe Neuzeit endet in Europa mit der Französischen Revolution – und auch in der Ausstellung wird sie mit dem Schlagwort „Egalité“ aufgegriffen.

Der Begriff bildet den Auftakt für das nächste historische Bild, die Zeit der Aufklärung. Sie beginnt mit der Emanzipation, also mit der Loslösung vom sakralen Kern des Judentums und der Bewegung in die säkulare Gesellschaft hinein. In Frankreich wurden Juden nach der Revolution rechtlich den übrigen Bürgern gleichgestellt. In Deutschland dauerte dieser Prozess mehr als 100 Jahre. In den über 300 verschiedenen deutschen Ländern wurde eine Emanzipations-Gesetzgebung mal verabschiedet und wieder zurückgenommen, mal überhaupt nicht eingeführt. Erst die Reichsgründung 1871 machte aus den deutschen Juden gleichberechtigte Bürger.

X

X

Übergang zum Ausstellungsbereich Auch Juden werden Deutsche; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Yves Sucksdorff

Während dieses langen Zeitraums wurde die rechtliche Gleichstellung immer wieder mit Forderungen verknüpft: Juden mussten sich zuerst als fähig erweisen, die „Leitkultur“ sollte erst gelernt werden. Das ist das deutsche Prinzip, bevor man Rechte gewährt. Da zeigen sich Parallelen zur heutigen Zeit, wenn man an die Diskussion um die Integration von Flüchtlingen denkt. Das Thema der Epoche ist also: Wie öffnete sich die Gesellschaft, um Juden gleiche Rechte zu gewähren, und wie verarbeiten es Juden intern? Welche Konflikte hatten sie, wo begrüßten sie neue Chancen, wo sahen sie Nachteile? In dieser Epoche gab es zum ersten Mal die Möglichkeit, weithin sichtbare und prächtige Synagogen zu bauen. Zugleich wurde die Gottesdienst-Liturgie dem christlichen Vorbild angepasst, einschließlich neuer Kompositionen. Eine Virtual-Reality-Installation wird Besuchern der Ausstellung Gelegenheit geben, in einigen dieser inzwischen nicht mehr vorhandenen Sakralbauten spazieren zu gehen.

Der Erste Weltkrieg war für viele Juden eine Bestätigung ihrer Integration in die deutsche Gesellschaft. Eine große Sammlung von Auszeichnungen und Ehrungen in Form von Medaillen, die in den Familien aufbewahrt wurden, dokumentieren den Stolz, als deutsche Juden am Krieg für das Vaterland dabei gewesen zu sein. Wir haben es hier mit einer Epoche der Akkulturation, der Anpassung an die deutsche Umgebungskultur, zu tun, um die alle einzelnen Themen kreisen, die hier präsentiert werden.

Der Raum endet mit einer Filminstallation zur Weimarer Zeit. Was wird dort gezeigt?

Diese ereignisreichen 15 Jahre werden in drei Kapiteln dargestellt: Es geht um die damals als gelungen interpretierte Integration der Juden in die deutsche Gesellschaft und um die parallele Entstehung eines neuen jüdischen Selbstbewusstseins, der „Jüdischen Renaissance“. Wir gehen aber auch auf den neuen Typus des politischen Antisemitismus ein, der die Jahre der Weimarer Republik überschattete.

X

X

Blick in die Ausstellung: Begeistert traten Juden als Soldaten für das Vaterland ein – die Kriegsteilnahme galt als Meilenstein der Emanzipation; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Roman März

In der Ausstellung reicht also, was Sie als die Epoche der Emanzipation bezeichnen, vom Ende des 18. Jahrhunderts bis 1933. Weshalb?

Nicht alle Historiker werden dieser Einteilung zustimmen. Aber wir begreifen diese lange Zeit in unserer Ausstellung nicht als historische Periodisierung, sondern als Epochenbild, das die Zeit zwischen zwei Polen darstellt: Vom Beginn des Kampfes um rechtliche Gleichstellung bis zur Abschaffung aller Rechte im Nationalsozialismus, die mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 begann.

Wie wird die NS-Zeit dargestellt?

Im dem Raum, der mit „Katastrophe“ überschrieben ist, gibt es eine eindrückliche Installation: 962 antijüdische Gesetze und Maßnahmen werden den Hintergrund für die Ausstellung bilden. Das Neue am Antisemitismus der Nazis war der Umstand, dass er Regierungspolitik wurde. Damit waren die Juden dem Staat nun schutzlos ausgeliefert. Neben dieser „rechtlichen“ Ebene gab es wieder und wieder gewaltförmige Angriffe auf Juden, die wir auf einer großen Karte des Deutschen Reiches zeigen. Die Darstellung des Nationalsozialismus ist eine besondere Herausforderung, nicht nur in einem Jüdischen Museum. Wir müssen hier die Gefühle hochbetagter Menschen einbeziehen, die den Holocaust erlebt haben, und die ihrer Nachkommen.

In den letzten Jahrzehnten waren Ausstellungen und Publikationen bei der Behandlung der NS-Zeit darum bemüht, das einzelne Schicksal, die individuelle Lebensgeschichte ins Zentrum zu stellen. „Den Zahlen ein Gesicht geben“ oder „Aus Nachbarn wurden Juden“ waren Titel solcher Perspektiven. So wichtig individuelle Lebensgeschichten auch sind, haben wir auch viel Wert auf die politische Entwicklung dieser Jahre gelegt. Wir zeigen in unserer Ausstellung also beides: die Struktur des nationalsozialistischen Staats und einzelne biographische Fallbeispiele von jüdischen Familien, die deutlich machen, was die verheerenden Bedingungen dieser Jahre für ihr Leben bedeuteten.

Installation Maßnahmen gegen Juden im Epochenraum Katastrophe; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Roman März

Im Gegensatz zur vorherigen Ausstellung gliedern wir die NS-Zeit jetzt in drei große „Kapitel“: Die Zeit von 1933 bis zur sogenannten „Kristallnacht“ im November 1938, Jahre, in denen sich viele Juden noch fragten, ob sie bleiben oder doch lieber eine Zukunft außerhalb Deutschlands planen sollten. In die Zeit vom November 1938 bis 1941 fällt der Kriegsbeginn, hier spitzte sich die Verschärfung antijüdischer Maßnahmen bis zur Unerträglichkeit zu und der Versuch, Deutschland zu verlassen, wurde zu einem verzweifelten Glücksspiel. Der Beginn des Kriegs gegen die Sowjetunion bildet den Auftakt des dritten Abschnitts: Seit 1941 zeichnete sich das ab, was wir heute Holocaust nennen, die systematische Ermordung aller Juden im gesamten Einzugsbereich der Nazis.

Sie sagten eingangs, dass der Schwerpunkt der Ausstellung auf den jüdisch-nichtjüdischen Wechselbeziehungen läge. Kann man im Zusammenhang von Holocaust und auch während der unmittelbaren Nachkriegszeit überhaupt noch von Beziehung sprechen?

Selbstverständlich, wenn es auch um eine sehr einseitige, durch die Nazis aufgezwungene „Wechselbeziehung“ ging, in der den Juden am Ende keine sinnvollen Handlungsalternativen mehr blieben.

Die Zeit nach 1945 wird in der neuen Ausstellung mehr Raum einnehmen als in der letzten. Hier beschreiben wir einen Bogen vom Kriegsende bis zur vorläufig letzten großen Einwanderungswelle russischsprachiger Juden. Unser Blick auf die Nachkriegsgeschichte beginnt mit Fotografien und Zeugnissen von Überlebenden der Massenvernichtung. Die Themen Rückerstattung und Wiedergutmachung werden am Beispiel zweier sehr unterschiedlicher Fälle aufgegriffen. Ein wichtiges Schlaglicht gilt der Beziehung zwischen Deutschland, Israel und den Juden in Deutschland, die ein markantes Dreieck in der „Bewältigung der Vergangenheit“ bilden, den Auseinandersetzungen um die politische Verantwortung Deutschlands für den Holocaust.

Welche Rolle spielt Israel darin?

In der deutschen Nachkriegsgeschichte wurden Schuld und Verantwortung für die Verbrechen des Nationalsozialismus vor allem über die bilateralen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland abgehandelt, und nicht etwa über die Juden, die nach Kriegsende noch in Deutschland lebten. Allein der Umstand, dass der Staat Israel gegründet wurde, hat das Selbstverständnis der Juden überall in der Welt nachhaltig verändert. Juden und Judentum haben durch die Gründung des Staates Israel ein physisches, religiöses und kulturelles Zentrum bekommen. Wie gleichermaßen hochinteressant und prekär dieses Dreieck – Israel, Deutschland, in Deutschland lebende Juden – war, können wir in seiner Tiefendimension nicht zeigen. Wir greifen daher einige wichtige Ereignisse heraus, die für das Ganze stehen, zum Beispiel die Flugzeugentführung 1976, an der auch die Rote Armee Fraktion beteiligt war, und die in Entebbe endete. Die Verbindung zwischen dem palästinensischen und dem deutschen Terrorismus der 1970er-Jahre hinterließ Spuren, die noch heute in der Bewachung jüdischer Einrichtungen sichtbar sind. Unsere Präsentation wird, denke ich, Anlass zu kontroversen Diskussionen geben – was für jede Ausstellung und jede Veröffentlichung zu erwarten und wichtig ist.

Das Segment Antisemitismus in der Ausstellung beginnt mit dem Zitat von Theodor W. Adorno: Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Wie behandeln Sie dieses Thema?

Uns war ein Modul wichtig, das den Antisemitismus aus einer nicht plakativen Perspektive zeigt. Wir möchten unserem Publikum vermitteln, was für ein schwer zu behandelndes Thema Antisemitismus ist. Man kann nicht nur Bilder angucken und sagen: „Ja, das ist antisemitisch.“ In einer filmbasierten Medienstation diskutieren wir deshalb anhand von vier Beispielen die Frage: „Was macht Antisemitismus eigentlich aus?“ Dabei geht es nicht nur um unstrittige Formen des Antisemitismus, sondern auch um Ereignisse, über deren antisemitischen Charakter sich streiten lässt. Wir möchten damit ein wenig tiefer in die Materie einsteigen und unserem Publikum zeigen, dass man sich nicht mit voreiligen Urteilen begnügen muss.

Wir haben viel über die Epochenbilder der Ausstellung gesprochen. Es wird auch Themenräume zu kulturellen und religiösen Aspekten des Judentums geben.

Ja, diese Themenräume haben eine wichtige Funktion. Theoretisch könnte man jeder historischen Epoche auch die jeweiligen Aspekte des religiösen Lebens zuordnen und die Veränderungen in dieser Hinsicht zeigen, was aber aus unterschiedlichen Gründen sehr schwer ist, nicht zuletzt, weil man von einem Thema viel verstehen muss, um die historisch bedingten Veränderungen zu verstehen. In eigenen Räumen können wir jedoch jüdische Themen, wie zum Beispiel die Heiligen Schriften und deren Bedeutung im jeweiligen Alltag, intensiver und grundsätzlicher behandeln.

Die Tora ist zentrales Exponat im ersten Ausstellungraum; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Roman März

Die Besucher können in unserer Ausstellung ein deutliches Bild davon bekommen, was das Jüdische am Judentum ist, was der Schabbat bedeutet, oder wie unterschiedlich man mit religiösen Geboten und Verboten umgehen kann. Auch den sogenannten Ritualobjekten haben wir einen Themenraum gewidmet: Wir stellen sie sehr sichtbar und prächtig in einer spektakulären Vitrine aus, unter der Frage „Welche Objekte sind im Judentum heilig?“. Themenräume bieten eine glänzende Gelegenheit, schöne Objekte in einer besonderen Ausstellungsgestaltung zu präsentieren. Das sind sehr eindrucksvolle Räume!

Gibt es für Sie etwas, was das Judentum über die Jahrtausende hinweg ausgezeichnet hat? Gibt es etwas, was immer unverändert blieb?

Das, was unverändert blieb, ist für mich eine Fähigkeit. Und zwar die Fähigkeit der Juden zur Flexibilität, sich immer wieder zwischen Tradition und Wandel in eine neue Situation hineinzufinden. Das Traditionelle liegt natürlich in den Geboten (und es gibt ja viele, die sich nicht daran halten). Aber es gibt da noch etwas – und jetzt ist jedes Wort falsch –, was man in der Weimarer Republik „den Stamm“ genannt hat. Auch in der Antike wurde das Judentum als Stammesreligion bezeichnet – das ist etwas anderes als das Christentum, das mit Christi Geburt als universelle Religion in die Welt getreten ist. Das Judentum hat gleichzeitig eine universelle und eine partikulare Komponente. Die Haltung zu dem einen oder anderen Aspekt des Judentums hat sich in der Geschichte immer wieder verändert, von einer Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die sozusagen eine Mauer um sich gezogen hat, bis hin zu einer Gruppe in einer modernen Gesellschaft wie heute, die immer noch eine Form von Zusammengehörigkeit empfindet und oft nicht erklären kann, warum.

X

X

Die Hall of Fame versammelt jüdische Persönlichkeiten. Illustrationen: Andree Volkmann; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Yves Sucksdorff

Gibt es etwas, von dem Sie sich wünschen, dass es als Erkenntnis von den Besucher*innen mitgenommen werden soll?

Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist immer ein bisschen trivial: Kulturen entstehen nicht aus sich allein heraus. Kulturelle, religiöse oder säkulare Ausprägungen entstehen immer in der aktiven Auseinandersetzung mit anderen, mit der Mehrheitskultur zum Beispiel. Man reibt sich aneinander, an dem, was die anderen tun oder sagen. Und so bildete sich auch das Judentum, wie wir es heute kennen, in diesem Spannungsverhältnis heraus. Unsere Besucher werden an verschiedenen historischen Beispielen und Präsentationen dieses Spannungsverhältnis entdecken und einen Eindruck vom Entstehen des deutschen Judentums und der Geschichte der Juden in Deutschland bekommen.

Liebe Frau Kugelmann, Vielen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellten Marie Naumann und Katharina Wulffius.

Der Beitrag erschien 2020 in der gedruckten Ausgabe des JMB Journals 21.

Zitierempfehlung:

Marie Naumann, Katharina Wulffius, Schwerpunkte. Ein Interview mit Cilly Kugelmann .

URL: www.jmberlin.de/node/7397

X

X