Wovon träumst du?

… und acht weitere Fragen an jüdische Berliner*innen

Von Februar bis Juni 2024 sammelten Schüler*innen der 9. Klasse der Refik-Veseli-Schule in Berlin-Kreuzberg im Rahmen des Wahlpflichtfachs „Geschichtswerkstatt“ Fragen an Jüdinnen und Juden. Zehn ausgewählte Fragen stellten sie jüdischen Berliner*innen und zeichneten die Antworten mit dem Smartphone auf. Entstanden sind Hör-Collagen, die kurze Einblicke in vielfältige Erfahrungen und Wahrnehmungen von Jüdinnen und Juden in Berlin im Jahr 2024 geben.

Gibt es einen besonderen Ort für dich?

Hinweis: Durch Weiterblättern Abbildungen der besonderen Orte anschauen.

Text zum Mitlesen

Aziz: Habt ihr ein Foto von einem Ort mitgebracht, mit dem ihr eure Erinnerung verbindet?

Doron: Ich habe ein Foto vom Sport mitgebracht, vom Olympiastadion. Ich habe dort als Kind schon davon geträumt zu spielen. Ich bin oft dorthin gegangen, um Hertha zu gucken. Ich durfte auch mittlerweile ein, zwei Mal dort spielen und gehe auch weiterhin gerne dorthin, um zuzugucken. Für mich hat der Ort eine gewisse Magie, in erster Linie aufgrund der Geschichte, die er ja hat. Hitler hat es erst einmal Sportlern verboten, dort mitzumachen in der Olympiade. Und deswegen hat es eine sehr krasse Atmosphäre, wenn wir heutzutage eben alle Nationen, alle Kulturen gemeinsam dort Sport machen. Es ist eine sehr einzigartige Atmosphäre.

Paula: Also für mich ist der Treptower Park genau die Grenze zwischen Treptow und Kreuzberg. Weil ich dort, als ich nach Berlin gezogen bin, direkt sehr viel war und da war auch genau meine Schule. Ich fühle mich irgendwie dort zu Hause und sehr wohl. Man sieht einfach sehr viele verschiedene Sachen und Menschen und Kulturen und das mag ich sehr gerne.

Yoel: Also immer, wenn man irgendwo hin will, geht man irgendwie über den Kotti, egal wohin. Und wenn man sich mit Leuten trifft, ist auch das oft so der Platz, wo man sich trifft. Und irgendwie kommt man von da überall hin. Egal, wo man hin will, man muss da auch rüber. Und ja, ich würde sagen, Kotti sind sehr viele Erinnerungen.

Darya: Ich glaube, für mich ist das so die Grenze zwischen so Wedding und Prenzlauer Berg. Ich verbinde Familie sehr damit, glaube ich, weil wir da öfters waren und Bornholmer direkt da ist, wo ich wohne. …Kindheitserinnerungen halt.

Marina: Ich habe ein Bild hier mitgebracht, das ist gar nicht so alt. Das hat mein Sohn erst vor zwei Wochen gemalt. Er meinte ja, das ist eine Wiese in der Nacht. Das ist irgendwie romantisch, finde ich, und irgendwie auch schön. Und man kann träumen und im Zelt schlafen. Das ist irgendwie ein Ort der Ruhe, würde ich sagen, und des Friedens, hoffentlich. In 20 oder 30 Jahren werde ich mir das angucken und dann werde ich mich erinnern, wie er mich mit sieben Jahren gesehen hat.

Deborah: Das ist ein ganz normales Foto von einem See in Zentralschweden. Mit so einem typischen roten schwedischen Haus dahinter und so einem Boot. Und der einzige Grund, warum ich mit diesem Ort eine gute Erinnerung verbinde, ist, ich weiß, dass meine Großmutter, die Auschwitz, Bergen-Belsen und viele andere KZs überlebt hat, nach dem Krieg nach Schweden gebracht wurde. Und sie war in sehr vielen verschiedenen Flüchtlingslagern zuerst. Und dann haben die Schweden sich entschieden, gerade für die Menschen, die an Typhus erkrankt waren, dass sie so alte Spa-Hotels in diese Seenplatte-Region nehmen würden. Und sie würden sie zu Aufnahmestationen umgestalten, damit diese Leute sich erholen konnten. Und dann ging meine Großmutter zu so einem alten Spa-Hotel an so einem See und hat sich da erholt. Und ich bin dann da hingefahren und konnte dann an diesem Ort sein, wo sie sich erholt habe. Und habe mich da glücklich gefühlt, weil ich glaube, es war das einzige Mal in ihrem Leben, wo sie einen Moment der Erholung überhaupt hatte.

Lili: Das ist das Grab von meiner Oma, genannt Safta. Safta heißt Oma auf Hebräisch. Das ist am städtischen Friedhof am Südstern in Kreuzberg. Da haben wir sie beerdigt. Ahuva [Vorname der Oma] ist 1937 in Palästina geboren, in Jerusalem. Anfang der 60er Jahre hat sie dort meinen Opa, einen deutsch-jüdischen Flüchtling, der vor dem Holocaust nach Palästina geflohen ist, kennengelernt und geheiratet. 1961 haben sie dort in Eilat, ganz im Süden, meine Mutter bekommen. Ende der 60er Jahre sind sie ausgewandert. Und sind dann noch über Umwege, über Ostafrika, das ist nicht so wichtig, sind sie am Ende nach Deutschland gekommen, in die Nähe von München. Sie fand aber auch dieses Dorf in Bayern, wo wir lange gelebt haben, auch ziemlich furchtbar und ist da trotzdem 45 Jahre geblieben. Ist aber nach diesen 45 Jahren im Alter von 75 nach Berlin an den Hermannplatz gezogen. Da hat sie zum Ende ihres Lebens ihre wahrscheinlich glücklichsten Jahre gehabt. Und als sie dann gestorben ist, haben wir überlegt, wo könnten wir sie beerdigen. Es gab eigentlich drei Optionen. Das eine war der jüdische Friedhof in Weißensee. Das andere war, sie zurück zu überführen nach Jerusalem. Und vielleicht dort, also der Rest der Familie, ihre Geschwister, ihre Eltern, die sind alle in Israel, Palästina beerdigt oder leben noch dort. Und die dritte Option war eben dort. Und das war für uns mit Abstand die stimmigste. Wir haben sie ganz bewusst auf einem städtischen Friedhof beerdigt. Also einer, der nicht katholisch oder evangelisch oder so geprägt ist. Wo also Menschen verschiedener Konfessionen oder auch ganz ohne Konfessionen beerdigt liegen. Der jüdische Friedhof Weißensee kam nicht so richtig in Frage, weil auch sie wenig religiös war. Sie hat sich selber als Agnostikerin bezeichnet. Und weil sie zu Lebzeiten nie zurück wollte nach Israel, Palästina, haben wir das eben auch in ihrem Tod beschlossen, das nicht zu tun. Und haben gesagt, sie gehört nach Berlin, weil das ihr Sehnsuchtsort war.

Miriam: Ich wollte irgendwas mitbringen, was positiv für mich auch ist. Und ich habe das die ganze Zeit in meiner Jackentasche, weil das ist vom Mittelmeer von Marseille. Und für mich ist das Meer generell so ein Ort, der mir Kraft gibt. Und das ist eben so stellvertretend für die Meere dieser Welt. Weil ich, wenn ich da bin, habe ich das Gefühl, so den Horizont zu sehen und einfach diese Weite und die Geräusche. Dann kann ich atmen, dann fühle ich mich weniger eingeengt.

Doron mit Fußball im Olympiastadion

Foto: Axel Bahr

0:05-0:43

Ich habe ein Foto vom Sport mitgebracht, vom Olympiastadion. Ich habe dort als Kind schon davon geträumt zu spielen. Ich bin oft dorthin gegangen, um Hertha zu gucken. Ich durfte auch mittlerweile ein, zwei Mal dort spielen und gehe auch weiterhin gerne dorthin, um zuzugucken. Für mich hat der Ort eine gewisse Magie, in erster Linie aufgrund der Geschichte, die er ja hat. Hitler hat es erst einmal Sportlern verboten, dort mitzumachen in der Olympiade. Und deswegen hat es eine sehr krasse Atmosphäre, wenn wir heutzutage eben alle Nationen, alle Kulturen gemeinsam dort Sport machen. Es ist eine sehr einzigartige Atmosphäre.

Die Nachbarschaft zwischen Treptow und Kreuzberg ist für Paula ein Ort vieler Erinnerungen

Jüdisches Museum Berlin, Foto: Fabian Schnedler

0:44-1:07

Also für mich ist der Treptower Park genau die Grenze zwischen Treptow und Kreuzberg. Weil ich dort, als ich nach Berlin gezogen bin, direkt sehr viel war und da war auch genau meine Schule. Ich fühle mich irgendwie dort zu Hause und sehr wohl. Man sieht einfach sehr viele verschiedene Sachen und Menschen und Kulturen und das mag ich sehr gerne.

Yoel verbindet viele Erinnerungen mit dem „Kotti“ in Berlin

Jüdisches Museum Berlin, Foto: Fabian Schnedler

1:08-1:24

Also immer, wenn man irgendwo hin will, geht man irgendwie über den Kotti, egal wohin. Und wenn man sich mit Leuten trifft, ist auch das oft so der Platz, wo man sich trifft. Und irgendwie kommt man von da überall hin. Egal, wo man hin will, man muss da auch rüber. Und ja, ich würde sagen, Kotti sind sehr viele Erinnerungen.

Mit der Bornholmer Brücke verbindet Darya Kindheitserinnerungen

privat, Foto: Darya

1:26-1:39

Ich glaube, für mich ist das so die Grenze zwischen so Wedding und Prenzlauer Berg. Ich verbinde Familie sehr damit, glaube ich, weil wir da öfters waren und Bornholmer direkt da ist, wo ich wohne. Kindheitserinnerungen halt.

Mama auf der Wiese, gemalt von Marinas Sohn

Foto: Marina

1:23-1:47

Ich habe ein Bild hier mitgebracht, das ist gar nicht so alt. Das hat mein Sohn erst vor zwei Wochen gemalt. Er meinte ja, das ist eine Wiese in der Nacht. Das ist irgendwie romantisch, finde ich, und irgendwie auch schön. Und man kann träumen und im Zelt schlafen. Das ist irgendwie ein Ort der Ruhe, würde ich sagen, und des Friedens, hoffentlich. In 20 oder 30 Jahren werde ich mir das angucken und dann werde ich mich erinnern, wie er mich mit sieben Jahren gesehen hat.

In diesem Haus an einem See in Zentralschweden konnte Deborahs Oma Kraft schöpfen

privat, Foto: Deborah

1:48-2:46

Das ist ein ganz normales Foto von einem See in Zentralschweden. Mit so einem typischen roten schwedischen Haus dahinter und so einem Boot. Und der einzige Grund, warum ich mit diesem Ort eine gute Erinnerung verbinde, ist, ich weiß, dass meine Großmutter, die Auschwitz, Bergen-Belsen und viele andere KZs überlebt hat, nach dem Krieg nach Schweden gebracht wurde. Und sie war in sehr vielen verschiedenen Flüchtlingslagern zuerst. Und dann haben die Schweden sich entschieden, gerade für die Menschen, die an Typhus erkrankt waren, dass sie so alte Spa-Hotels in diese Seenplatte-Region nehmen würden. Und sie würden sie zu Aufnahmestationen umgestalten, damit diese Leute sich erholen konnten. Und dann ging meine Großmutter zu so einem alten Spa-Hotel an so einem See und hat sich da erholt. Und ich bin dann da hingefahren und konnte dann an diesem Ort sein, wo sie sich erholt hat. Und ich habe mich da glücklich gefühlt, weil ich glaube, es war das einzige Mal in ihrem Leben, wo sie einen Moment der Erholung überhaupt hatte.

Das Grab von Lilis Oma in Berlin

privat, Foto: Lili

2:47-4:52

Das ist das Grab von meiner Oma, genannt Safta. Safta heißt Oma auf Hebräisch. Das ist am städtischen Friedhof am Südstern in Kreuzberg. Da haben wir sie beerdigt. Ahuva [Vorname der Oma] ist 1937 in Palästina geboren, in Jerusalem. Anfang der 60er Jahre hat sie dort meinen Opa, einen deutsch-jüdischen Flüchtling, der vor dem Holocaust nach Palästina geflohen ist, kennengelernt und geheiratet. 1961 haben sie dort in Eilat, ganz im Süden, meine Mutter bekommen. Ende der 60er Jahre sind sie ausgewandert. Und sind dann noch über Umwege, über Ostafrika, das ist nicht so wichtig, sind sie am Ende nach Deutschland gekommen, in die Nähe von München. Sie fand aber auch dieses Dorf in Bayern, wo wir lange gelebt haben, auch ziemlich furchtbar und ist da trotzdem 45 Jahre geblieben. Ist aber nach diesen 45 Jahren im Alter von 75 nach Berlin an den Hermannplatz gezogen. Da hat sie zum Ende ihres Lebens ihre wahrscheinlich glücklichsten Jahre gehabt. Und als sie dann gestorben ist, haben wir überlegt, wo könnten wir sie beerdigen. Es gab eigentlich drei Optionen. Das eine war der jüdische Friedhof in Weißensee. Das andere war, sie zurück zu überführen nach Jerusalem. Und vielleicht dort, also der Rest der Familie, ihre Geschwister, ihre Eltern, die sind alle in Israel, Palästina beerdigt oder leben noch dort. Und die dritte Option war eben dort. Und das war für uns mit Abstand die stimmigste. Wir haben sie ganz bewusst auf einem städtischen Friedhof beerdigt. Also einer, der nicht katholisch oder evangelisch oder so geprägt ist. Wo also Menschen verschiedener Konfessionen oder auch ganz ohne Konfessionen beerdigt liegen. Der jüdische Friedhof Weißensee kam nicht so richtig in Frage, weil auch sie wenig religiös war. Sie hat sich selber als Agnostikerin bezeichnet. Und weil sie zu Lebzeiten nie zurück wollte nach Israel, Palästina, haben wir das eben auch in ihrem Tod beschlossen, das nicht zu tun. Und haben gesagt, sie gehört nach Berlin, weil das ihr Sehnsuchtsort war.

Miriams Erinnerung an das Meer

privat, Foto: Miriam

4:53-5:34

Ich wollte irgendwas mitbringen, was positiv für mich auch ist. Und ich habe das die ganze Zeit in meiner Jackentasche, weil das ist vom Mittelmeer von Marseille. Und für mich ist das Meer generell so ein Ort, der mir Kraft gibt. Und das ist eben so stellvertretend für die Meere dieser Welt. Weil ich, wenn ich da bin, habe ich das Gefühl, so den Horizont zu sehen und einfach diese Weite und die Geräusche. Dann kann ich atmen, dann fühle ich mich weniger eingeengt.

Acht Fragen und x Antworten

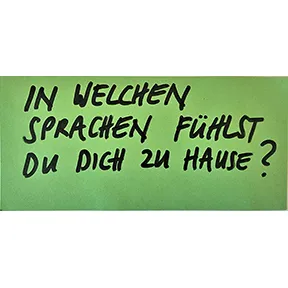

In welchen Sprachen fühlst du dich zu Hause?

Zu hören sind: Hussein (Frage), Miriam, Marina, Doron, Deborah, Paula, Dalik, Darya

Text zum Mitlesen

Hussein: In welchen Sprachen fühlst du dich zu Hause?

Miriam: Je mehr Sprachen ich lerne, desto größer wird meine Welt, weil es Ausdrücke in verschiedenen Sprachen gibt, die du nicht übersetzen kannst. Und dadurch lernst du neue Konzepte, auch neue Arten und Weisen, wie du die Welt siehst. Deutsch ist die Sprache, die ich am besten spreche, aber ganz viel von meinem Leben findet auf Englisch statt. Und ich spreche das auch sehr gerne, ich schreibe das auch sehr gerne.

Marina: Im Russischen und im Deutschen. Ich habe zwei Muttersprachen, quasi das Russische und das Deutsche. Das sind meine beiden Muttersprachen. Ansonsten noch das Englische, aber nur sehr bedingt.

Doron: Am besten spreche ich Deutsch.

Deborah: In der deutschen Sprache fühle ich mich tatsächlich am authentischsten, weil es kommt ja am nächsten meiner Muttersprache. Aber die deutsche Sprache ist zurzeit schwierig, weil ich habe den Eindruck, dass wir gerade sprachlich sehr eingeengt sind. Ich habe ja selber erlebt in meiner eigenen Kindheit, wie Sprache eingeschränkt werden kann. Zum Beispiel in den Büchern, die wir in der Schule bekommen haben, wurden so Worte mit schwarzen Stiften so zensiert, weil die Worte wurden als gefährlich wahrgenommen. Zum Beispiel das Wort für College oder Minirock. Wir durften die Worte nicht haben. Und überhaupt, Jiddisch war mal eine Sprache voller Flüche und so schmutzige Witze. Und das Jiddische, mit dem ich aufgewachsen bin, hatte das alles irgendwie so weggeschrubbt. Manchmal, wenn ich versuche, in Deutsch zu schreiben oder zu denken, merke ich, dass diese Einengung in der Gesellschaft meine Gedanken auch beeinflussen kann.

Paula: Ich spreche kein Hebräisch. Ich spreche eigentlich nur Deutsch. Und ja, da fühle ich mich auch zu Hause mit.

Dalik: Deutsch, Russisch, Jiddisch, manchmal Hebräisch.

Darya: Vielleicht, wenn ich Persisch höre. Ich glaube, wenn ich draußen bin und dann höre ich Persisch, da fühle ich mich so am coolsten.

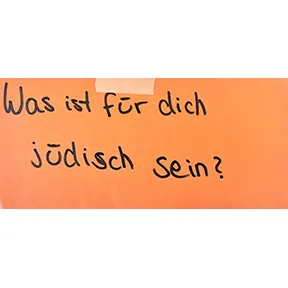

Was bedeutet für dich Jüdischsein?

Zu hören sind: Aziz (Frage), Paula, Yoel, Marina, Lili, Darya, Dalik, Doron, Lili

Text zum Mitlesen

Aziz: Was bedeutet für dich jüdisch zu sein?

Paula: Ich kann gar nicht genau definieren, was es für mich bedeutet, jüdisch zu sein. Es ist einfach irgendwie diese Gemeinschaft und ich weiß auch nicht, ob ich sagen kann, ich bin stolze Jüdin, aber ich bin gerne jüdisch und irgendwie fühle ich mich auch im Judentum wohl, aber nicht unbedingt der Religion Judentum, sondern irgendwie der Herkunft. Ich fühle mich einfach wohl bei den Menschen, mit denen ich Judentum verbinde.

Yoel: Judentum für mich ist einfach erstmal so Teil der Herkunft. Heißt in erster Linie für mich Familie, Tradition und Gemeinschaft irgendwie.

Marina: Oh, das ist eine ganz komplizierte Frage, weil ich es eigentlich offiziell gar nicht wirklich bin. Also mein Vater ist jüdisch, meine Mutter nicht und nach den jüdischen Regeln ist man das eigentlich dann nicht wirklich und ich empfinde mich auch nicht hundertprozentig als jüdisch in Anführungsstrichen. Ich spreche zum Beispiel auch kein Hebräisch und nur ein ganz klein bisschen Jiddisch, was ich von meinen Großeltern noch gehört habe und deswegen ist es für mich immer irgendwo ein Dazwischen. Also ich glaube dieses Jüdischsein in Anführungsstrichen ist immer irgendwo ein Dazwischensein und für sich selbst herausfinden, was das bedeutet. Ich glaube, das ist für ganz viele Leute so.

Lili: Viel von dem, was bei mir sozusagen meine kulturelle Identität ausmacht, ist tatsächlich, eigentlich hat mehr mit misrachischem Judentum oder marokkanischem Sein zu tun, als mit meinem Jüdischsein.

Darya: Ich habe nie so wirklich drüber nachgedacht, was es bedeutet jüdisch zu sein, weil das bei uns zu Hause immer eher so ein kulturelles Ding war. Also wir haben klar ein paar Feiertage gefeiert, aber es war immer eher so, wir sind halt jüdisch, meine Mutter ist in Israel geboren, so das war es.

Dalik: Ich glaube, ich bin nicht in der Lage innerhalb von einer Minute diese Frage zu beantworten.

Doron: Für mich Jüdischsein bedeutet ehrlich gesagt weniger religiös sein, also es ist jetzt weniger in die Synagoge tatsächlich zu gehen und zu beten, als eher Traditionen weiterzuführen, die ich mitbekommen habe von meinen Eltern oder meinen Großeltern. Einmal die Woche beispielsweise mit der Familie zu sitzen, Freitagabend Werte wie Bildung und Integration weiterzugeben an meine Kinder.

Lili: Egal wie gut ich Deutsch spreche, egal wie unsichtbar, ich bin als meistens weiß gelesener Mensch in Deutschland, in Deutschland werde ich immer die Jüdin sein.

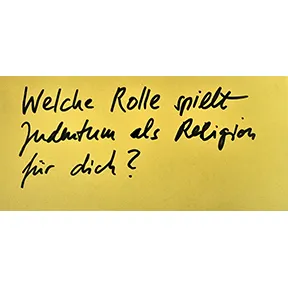

Welche Rolle spielt Judentum als Religion für dich?

Zu hören sind: Hussein (Frage), Paula, Darya, Yoel

Text zum Mitlesen

Hussein: Welche Rolle spielt Judentum als Religion für dich?

Paula: Also Schabbat zünden wir eigentlich oft Kerzen an, also freitags, und sagen halt die Bracha. Es fühlt sich einfach schön und gut an, das zu machen, weil es auch mit der Familie ist. Meine kleinen Geschwister kennen das aus der Kita und auch von zu Hause. Das ist immer so irgendwie schön und süß, und wenn die auch probieren, das dann zu sagen.

Yoel: Ja, also wie gesagt, ich gehe mehr oder weniger regelmäßig in der Synagoge, so einmal, ein bis zwei Monate, und die Feiertage. Aber es ist für mich auch immer mehr ein kultureller Aspekt als ein religiöser. Also für mich, die Synagoge gehen macht für mich auch einfach Spaß. Ich finde es einfach cool. Ich mag es einfach, da hinzugehen und die Gebete zuzuhören oder auch mitmachen.

Paula: Also wir probieren immer mehr und mehr jüdische Feiertage auch zu feiern. Meine Mutter, also meine Mutter ist Jüdin, aber sie wurde nicht jüdisch erzogen und ihr wurde eigentlich nicht wirklich jüdisch sein beigebracht, in Anführungszeichen.

Doron: Ich feiere auch die Feiertage, und das sind auch Teile der Tradition für mich.

Darya: Ich glaube, für mich ist es am meisten die Sprache und die Musik. Also da fühle ich mich auch am meisten verbunden, wenn man in der Schule irgendwas feiert. Das machen wir manchmal, und dann singen wir so ein Lied, und dann singen alle mit. Dann bin ich so, ah, sind ja auch Juden.

Paula: Stimmt.

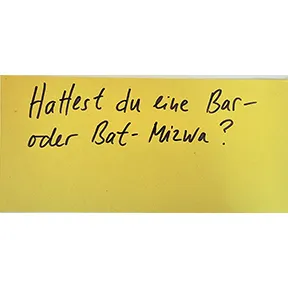

Hattest du eine Bar- oder Bat-Mizwa?

Zu hören sind: Hussein (Frage), Yoel, Paula, Dalik, Yoel

Transkription

Hussein: Hattet ihr eine Bar- oder eine Bat-Mizwa?

Yoel: Also Bar-Mizwa zu sein heißt quasi, dass man im religiösen Sinne erwachsen ist. Das ist vielleicht so wie im Christentum eine Konfirmation. Was man macht, das ist auch ein bisschen unterschiedlich, weil gesagt ist, Religion ist eine sehr familiäre Sache. Manche machen einfach nur eine Party und feiern das wie so einen besonderen Geburtstag. Manche machen das religiös und gehen in die Synagoge. Aber eigentlich die Idee ist quasi, dass man da mal die erstes Mal aus der Tora vorliest und den Gottesdienst leitet.

Paula: Also ich war beim Bat-Mizwa-Unterricht und wollte auch meine Bat-Mizwa machen. Also ich bin da hingegangen halt mit elf, dann kam halt Corona und dann konnte ich meine Bat-Mizwa nicht machen und deswegen habe ich sie bis jetzt auch noch nicht gemacht. Irgendwie überlege ich auch, es immer noch zu machen, obwohl es schon sozusagen vier Jahre zu spät ist.

Dalik: Ich hatte eine heimliche, weil ich bin in der Sowjetunion aufgewachsen und man durfte keine Bar-Mizwa haben. Mein Großvater war ein berühmter Rabbiner und deswegen gab es eine heimliche Bar-Mizwa. Und das war trotzdem meine Bar-Mizwa.

Yoel: Also ich habe mich selbst entschieden, das zu machen. Meine Eltern haben mich auch gar nicht wirklich gefragt und ich bin hingegangen und habe gesagt, ich möchte das machen und ich habe das aber auch mit 15 gemacht wegen Corona. Und ich habe das in der Synagoge gemacht, habe den Gottesdienst geleitet. Meine Familie aus Israel kam und das war sehr schön.

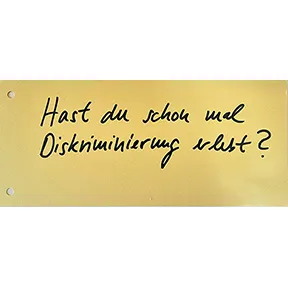

Hast du schon mal Diskriminierung erlebt?

Zu hören sind: Aziz (Frage), Doron, Dalik, Miriam, Darya, Deborah, Lili, Paula, Darya, Yoel

Transkription

Aziz: Hast du schon mal Diskriminierung erlebt? Kannst du uns davon erzählen?

Doron: Dadurch, dass ich ja bei einem jüdischen Verein Fußball spiele und wir das ja relativ offensichtlich vertreten oder tragen, diese Farben und auch den Stern, kann man natürlich bei uns jetzt mehr als wenn ich jetzt irgendwie auf der Straße rumlaufe, das identifizieren und dementsprechend gab es auch mal hier und da Ausschreitungen, in antisemitischer Art, also entweder gegen Israel oder gegen das Judentum oder Juden. Ich denke beim Fußball ist es leider relativ häufig so, dass Leute auch diskriminiert werden, einfach weil Leute denken, es ist irgendwie eine Schwäche oder was auch immer und wir finden dann etwas, womit wir euch ärgern können. Und das ist ja auch ein sehr körperlicher und sehr ehrgeiziger Sport, wo Leute dann sehr schnell ihre Fassung verlieren und deswegen ist es schon häufiger vorgekommen.

Dalik: Wenn ich die Synagoge verlasse, hier um die Ecke, die Fraenkel-Ufer-Synagoge, dass der Polizist sagt mir hinterher, Dalik, nimm mal deine Kippa ab, dass ich mich nicht als Jude auf der Straße erkennbar machen darf. Und das finde ich eine schlimme Geschichte.

Miriam: Mein Vater ist Jude und meine Mutter ist keine Jüdin. Ich bin aber in der jüdischen Gemeinde aufgewachsen und habe auch viel, es gibt so Jugendlager und so weiter, da bin ich auch immer mitgefahren und mir wurde damals schon oft gesagt, du bist keine echte Jüdin. Was mich sehr verletzt hat, aber damit habe ich gelernt umzugehen. Aber eben jetzt geht es nicht darum, wer meine Eltern sind, sondern was für eine politische Meinung ich habe. Und aufgrund dessen wird mir das abgesprochen. Es wird zum Teil sogar erzählt, ich hätte meine Familiengeschichte erfunden, um mich zu verteidigen, weil das alle „guten“ antisemitischen Menschen, also gut in Anführungsstrichen, würden ihren jüdischen Hintergrund erfinden. Und deswegen hätte ich auch einen jüdischen Großvater erfunden.

Darya: Wenn ich irgendwie Diskriminierung verspüre, dann ist es halt in die andere Richtung, weil ich persisch bin.

Deborah: Ich wohne teilweise auf dem Land und ich habe auf dem Land wirklich ganz tolle, liebe Nachbarn. Aber zum Beispiel, wenn man ab und zu mal so eine Lieferung zu Hause bekommt, da kommen vielleicht Leute, die so eine Stunde weg wohnen und oft sind das so Leute, die die AfD wählen. Die in mein Haus kommen und ich erzähle, ich wohne teilweise in Berlin und ich habe sogar an der Sonnenallee gewohnt. Dann sagen sie, da ist nichts Deutsches mehr. Und dann sage ich nicht unbedingt, dass ich Jüdin bin, ich sage nur, ich bin Amerikanerin. Und ich sage, viele finden das ganz toll, dass Berlin so international ist. Ich versuche mit denen ein bisschen ins Gespräch zu kommen, dass vielleicht Leute gar kein Problem damit haben, wenn irgendwo eine Straße nicht mehr so deutsch ist. Dass es auch okay ist, dass es genug deutsche Straßen gibt und so. Aber da bin ich zum Beispiel vorsichtig, weil ich will da nicht nur nochmal diese Ebene reinbringen, weil nicht nur gibt es da diesen Rassismus und diese Fremdenfeindlichkeit, aber dann auch noch mit dem antijüdischen Rassismus in dem Gespräch zu hantieren. Da fühle ich mich dann verunsichert und versuche das dann eher nur in meinem öffentlichen Auftreten zu handhaben, statt in meinem privaten Leben.

Lili: Also ich bin schon ganz oft des Selbsthasses bezichtigt worden. Mir wird vorgeworfen, ich bin eine selbsthassende Jüdin, weil ich mich für Rechte von PalästinenserInnen ausspreche. Ich sehe das deswegen als antisemitische Diskriminierung, weil mir tatsächlich schon richtig, richtig viele Steine in den Weg gelegt worden sind. Ich bin einmal zum Beispiel ausgeladen worden von einer Veranstaltung, für die ich gebucht war als Sängerin. Kurze Zeit später wurde ich wieder ausgeladen von der Veranstaltung aufgrund des Antisemitismusvorwurfs. Und das ist natürlich, das nagt an meiner Lebensgrundlage. Also das ist mein Beruf, den ich gelernt und studiert habe und den ich sehr gerne ausübe.

Paula: Also das war erste Klasse, da sollten wir einfach eine Flagge malen. Und ich kannte die Israelflagge und dann habe ich die Israelflagge gemalt. Und da habe ich noch in einem Dorf gewohnt und es war wirklich so ein deutscher Junge, der dann irgendwie angefangen hat mit, oh, ich hasse Israel und warum malst du das? Und ich saß da so erste Klasse, ich hatte keine Ahnung. Ich war so, ich kenne einfach nur die Flagge und ich hatte die Farbe.

Darya: Ich meine, es kommen halt immer so, wenn man irgendwie mit deutschen Freunden redet und dann irgendwie erwähnt, dass man jüdisch ist. Das ist jetzt nicht Diskriminierung, aber dann kommen direkt halt so Fragen irgendwie, die so ein bisschen so unnötig sind.

Yoel: Es ist halt immer so ein bisschen die Frage, ab wann etwas, ab wann es Diskriminierung ist. Es ist eher so, wenn man Leute erfahren, dass man jüdisch ist, ist es eher so ein bisschen so, Alter, krass, ich habe jetzt einen Juden gesehen. Und auch so ein bisschen Stille, weil man dann nicht weiß, wie gehe ich jetzt mit ihm um. Was man mit Judentum verbindet, sind halt einfach so viele verschiedene Sachen. Dann habe ich das Gefühl, dass viele oft damit auch ein bisschen überfordert sind. Aber es ist keine Diskriminierung. Ich glaube, der Punkt ist nicht eher, ob man quasi Diskriminierung schon erfahren hat, sondern was man tut, damit man es nicht erfährt. Also zum Beispiel würde ich jetzt nicht mit einer Kippa auf die Straße laufen oder mit einer Kette mit Davidstern.

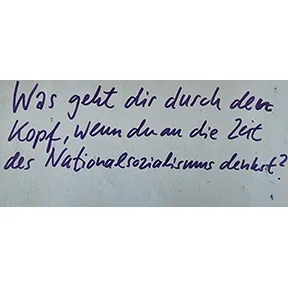

Was geht dir durch den Kopf, wenn du an die Zeit des Nationalsozialismus denkst?

Zu hören sind: Etna (Frage), Marina, Darya, Doron, Yoel, Miriam, Lili, Deborah, Dalik

Transkription

Etna: Was geht dir durch den Kopf und was fühlst du, wenn du an die Zeit des Nationalsozialismus denkst?

Marina: Ja, das ist eigentlich ganz konkret, weil meine Großeltern väterlicherseits komplett jüdisch sind, die kommen aus Osteuropa und die haben den Holocaust überlebt in Evakuierung, also sie wurden evakuiert nach Usbekistan und haben so den Krieg überlebt. Sie waren damals noch Kinder und ja, das ist eigentlich ganz konkret. Also damals gab es den Plan der absoluten Endlösung in Osteuropa und wenn sie nicht evakuiert worden wären, dann hätten sie das wahrscheinich nicht überlebt. Das weiß man natürlich nicht und wenn sie das nicht überlebt hätten, dann gäbe es auch mich nicht.

Darya: Ich raffe manchmal nicht, dass das so meine Familiengeschichte ist und dass das was mit mir zu tun hat, weil das ist ja so unmenschlich und das fühlt sich so weit entfernt irgendwie an, dass sowas so wirklich so passiert ist und dass das auch so meinen Vorfahren passiert ist.

Doron: Boah, schwere Frage. Was geht mir durch den Kopf? Natürlich in erster Linie der Holocaust, die Vernichtung von sechs Millionen Juden. Konzentrationslager gehen mir durch den Kopf, natürlich aber auch familiäre Geschichte. Ich glaube, dass unser aller Leben auch als Juden heutzutage immer noch eine Rolle spielt, ob es jetzt die Erinnerungskultur ist oder auch, dass wir uns gegenseitig sagen, unser Leben, also beispielsweise bei uns ist es so, ich habe das Gefühl, ich muss mein Leben ausnutzen und erinnere mich daran jeden Tag oder versuche mich daran jeden Tag zu erinnern, weil eben meine Vorfahren dafür gekämpft haben oder kämpfen mussten und viele es nicht geschafft haben, heute zu leben. Deshalb spielt es für mich schon jeden Tag eine Rolle oder ich versuche, dass es jeden Tag eine Rolle spielt. Aber auf der anderen Seite, genau, darf man sich natürlich nicht zu sehr irgendwie in etwas reinsteigern, womit man eigentlich nichts zu tun hatte.

Yoel: Wenn ich über den Nationalsozialismus nachdenke, dann gehe ich da irgendwie nicht direkt mit einer jüdischen Perspektive ran. Also dann ist das für mich eher etwas Universelles, Geschichtliches, was passiert ist und es ist irgendwie viel komplexer und ich denke da an viel mehr Sachen als aus jüdischer Perspektive. Aber trotzdem fühlt man natürlich und man hat trotzdem aus der Familie halt Verbindungen dazu kennt, mit Fluchtgeschichten oder auch mit der Entstehung dann von Israel, was ja auch damit zusammenhängt und wo natürlich auch der Großteil meiner Familie herkommt.

Miriam: Mein Vater hat den Holocaust als Kind überlebt in Rumänien und mit ihm aufzuwachsen konnte manchmal schwer sein. Und der größte Teil seiner Familie ist auch verschwunden oder getötet. Deswegen war das immer so eine Präsenz, als ich aufgewachsen bin. Und deswegen habe ich das dann auch sehr weggeschoben irgendwann. Ich wollte irgendwie gar nichts mehr damit zu tun haben. Ich bin auch in der Zeit in Deutschland aufgewachsen, als die angefangen haben, diese ganzen Denkmäler zu bauen. Und dadurch, dass ich so eine persönliche Verbindung dazu habe, war das für mich wahnsinnig ungemütlich.

Lili: Mein Großvater, habe ich ja erzählt, ist Holocaust-Flüchtling gewesen. Mein Urgroßvater ist deportiert worden ins KZ Sachsenhausen und dort erhängt worden. Der Rest der Familie hat es außer Landes geschafft. Das war eine Geschichte, mit der ich aufgewachsen bin. Das war immer völlig klar, dass das unsere Familiengeschichte ist. Gleichzeitig habe ich erst vor kurzem gemerkt, dass die Geschichte, auch wenn sie mich so nah betrifft, die meiste Zeit meines Lebens nur eine Geschichte blieb. Ich habe das nicht gespürt, sozusagen.

Deborah: Was mir durch den Kopf geht, ist, dass so etwas sehr schleichend kommt. In meiner Gegend, wo ich wohne, gibt es an jedem Straßenlaternen ein Schild, wo man die verschiedenen Nürnberger Gesetze lesen kann. Und man sieht anhand der Daten und dieser Gesetze, dass der Prozess der Einschränkung der Rechte für Juden sehr schleichend war. Und das ist genau so funktioniert, dieser Aufstieg des Autoritarismus. Das heißt, damit Menschen so etwas hinnehmen, braucht es eine Schleichungsentfaltung. Sodass man merkt, hier ist ein Gesetz, dass Juden nicht in die öffentlichen Schwimmbäder dürfen. Okay, das ist jetzt nicht so schlimm, es sind ja nur die Schwimmbäder. Und dann sieht man ein Gesetz, wo Juden keine Tiere mehr halten dürfen. Das sehe ich jeden Tag, wenn ich meinen Hund ausführe.

Dalik: Das ist ein riesiges Warnsignal, weil es immer wieder passiert, dass eine Gruppe von Menschen entscheidet, dass die anderen keine Menschen sind.

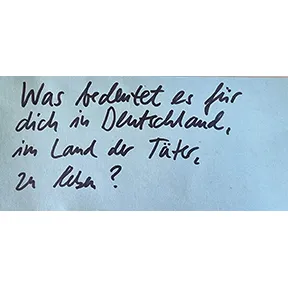

Was bedeutet es für dich, in Deutschland (im Land der Täter) zu leben?

Zu hören sind: Hussein (Frage), Yoel, Darya, Paula, Darya, Dalik, Lili, Doron

Transkription

Hussein: Was bedeutet es für dich als Jude in Deutschland, im Land der Täter, zu leben?

Yoel: Ich bin natürlich Jude, aber ich bin ja auch natürlich Deutscher. Und für mich ist es nicht so, dass ich mich fühle, dass ich als deutsche Person quasi in Deutschland lebe, sondern ich bin jüdischer Deutscher oder deutscher Jude, der in Deutschland lebt. Auch von meiner mütterlichen Seite. Sie kommt ja auch aus Deutschland, meine Mutter. Da gab es, also auch in der Familie sozusagen, gab es auch Täter. Also es ist alles so vermischt, dass man nicht sagen kann, ich bin Jude und das ist Deutschland, sondern es ist halt irgendwie so verbunden.

Paula: Ich bin halt in Deutschland geboren und aufgewachsen und alles. Deswegen, ich denke nicht so viel darüber nach, dass es so das Land der Täter ist sozusagen. Aber so mit dem Alter und als ich älter geworden bin, habe ich mehr darüber nachgedacht. Es gibt ja auch Neonazis und man kriegt auch solche Sachen mit. Und dann, manchmal finde ich das schon krass, dass sowas immer noch so viele Plattformen kriegt. Ausländerfeindliche Sachen, allein die AfD, dass sie so groß ist und existiert, macht mir irgendwie Angst. Und ich finde es krass, dass es in Deutschland mit der Geschichte geht oder dass es halt immer noch nicht gestoppt hat und aufgehört hat.

Darya: Also ich habe das Gefühl, dass es jetzt vor allem in Berlin so sehr viel Aufklärung über das Thema gibt. Man hat sehr viele Ressourcen sich darüber irgendwie zu bilden und so mehr darüber zu lernen. Und deswegen sind halt die meisten Leute, denen man hier begegnet, sind halt immer so extra vorsichtig und sowas. Deswegen fühle ich mich jetzt nicht irgendwie so unsicher oder so. Aber ich meine, es ist halt immer so, wenn man sich so mit Leuten unterhält und dann machen die so Witze darüber und dann erwähnen die irgendwie, dass deren Großopa irgendwie mit im Krieg war und so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, also ich fühle mich jetzt nicht unbedingt unwohl, aber es ist halt manchmal ein bisschen komisch, so diesen Austausch mit Leuten zu haben und mit dem Hintergrund in meinem Kopf.

Paula: Hier wird viel aufgeklärt und ich war zwei Jahre in Portugal und dort war es zum Beispiel ein ganz anderes Thema und Leute haben ganz anders darüber gedacht, beziehungsweise wussten viel weniger. Und man hat halt in der Schule das Thema Nationalsozialismus oder Zweiter Weltkrieg, hat man viel später erst drangenommen und es herrschte sehr viel Unwissen und das fand ich erstaunlich.

Dalik: Ich glaube, man muss sich immer vor Augen führen, dass die Frage sehr einseitig ist. Man muss immer daran denken, dass Deutschland Land der Täter ist. Gleichzeitig ist Deutschland Land von vielen Nicht-Tätern. Und da kann man versuchen, viele Antworten darauf zu finden.

Lili: Das Land der Täter, vor zehn Jahren hätte ich gedacht, ja gut, aber ich meine kaum ein Land hat seine Geschichte wirklich so reflektiert aufgearbeitet wie Deutschland und auch das sehe ich heute ein bisschen anders. Ganz viel an der Aufarbeitung und an Initiativen, was Holocaust und Lernen und Gedenken angeht, ist ja toll. Ihr seid heute alle hier, um euch damit zu beschäftigen und darüber zu lernen. Wahrscheinlich ist da ganz viel ganz toll. Und gleichzeitig werden ein paar Bereiche systematisch ausgespart. Also zum Beispiel die Kontinuität von Reichtum wird überhaupt nicht angetastet in Deutschland. Also dass die reichsten Familien von heute auch die reichsten Familien von damals sind und ihr Geld in der Nazi-Zeit gemacht haben, interessiert wirklich niemanden im öffentlichen Diskurs. Und das hat sich aber irgendwie so festgesetzt, glaube ich, in der heutigen deutschen Identität, dass es ein Wir gibt, was natürlich gut ist und gegen rechts und auf keinen Fall Nazi und was befreit wurde. Aber das stimmt ja nicht, das wurde ja besiegt. Also die Nazis waren die Deutschen nahezu deckungsgleich, bis auf wenige, die im Widerstand oder im Untergrund oder so waren. Und die wurden besiegt.

Doron: Viele Leute in Israel fragen mich immer, wenn ich sage, ich komme aus Deutschland oder ich wohne in Deutschland, ja, wie kannst du denn da wohnen mit der Geschichte, die wir haben, unser Volk, wo wir vertrieben wurden. Und dann sage ich, ja, aber auf der einen Seite mögt ihr vielleicht Recht haben, auf der anderen Seite leben wir dort heute mit vielen Kulturen und Nationen und Religionen zusammen. Von den Tätern sind sowieso nur noch ganz, ganz wenige da. Und umso stärker ist das Zeichen für mich, eben heutzutage hier zu leben mit euch allen und zu versuchen, wie Marina gesagt hat, dafür zu sorgen, dass eben sowas nicht nochmal passiert. Weil ich glaube, wenn jetzt jeder sich verstecken würde, dann wäre das genau das, was die Nazis versucht haben zu erzeugen, nämlich, dass hier nur noch irgendwie eine Art von Menschen sind, die keine Toleranz haben. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass gerade mit der Geschichte viele Menschen aus verschiedenen Nationen in Deutschland leben.

Wovon träumst du?

Zu hören sind: Aziz (Frage), Marina, Doron, Dalik, Paula, Darya, Yoel, Deborah, Miriam

Transkription

Aziz: Wovon träumst du?

Marina: Von Glück und Frieden für alle.

Doron: Ich glaube, ich kann mich da auch dem anschließen, was Marina gesagt hat. Glück und Frieden und ein friedliches Miteinander von allen Kulturen und Nationen.

Dalik: Damit Menschen ein wenig rücksichtsvoller miteinander umgehen, angefangen von U5 bis zur weltpolitischen Wende.

Paula: Okay, also im Allgemeinen wünsche ich mir eigentlich, dass jeder irgendwann überall in Frieden wohnen kann und leben kann und dass man einen Weg findet, als Gemeinschaft zu leben und alle anzunehmen.

Darya: Ich schließe mich Paula an. Ich würde mir auch wünschen, dass es einfach so Gleichheit herrscht und dass jeder die gleichen Chancen hat, egal woher er kommt oder was für eine finanzielle Lage er geworden ist oder sie.

Yoel: Ich wünsche mir auch einfach ein geiles Leben. Ja, Spaß, Freude, sowas.

Deborah: Ich träume natürlich von einer Welt, in der unsere Unterschiedlichkeit nicht so zentral ist. Weil ich bin auch so aufgewachsen, sehr abgeschottet von anderen Menschen. Weil in meiner Gemeinde hat man geglaubt, dass das, was uns unterschiedlich macht, alles überwiegt und uns von anderen Menschen abtrennt. Und ich habe gedacht, als ich meine Gemeinde verlassen habe, dass ich dann diese Weltsicht hinter mir gelassen habe. Und dann habe ich verstanden, eigentlich ist die ganze Welt so. Die ganze Welt ist immer noch überzeugt, trotz allen Fortschritten, die wir gemacht haben, dass das, was uns voneinander trennt, ist wichtiger. Überwiegt das, was wir gemeinsam haben. Ich träume von einer Welt, in der wir es schaffen, uns davon ein bisschen zu lösen.

Miriam: Dass wir es schaffen, eine Welt zu haben, in der wir auch verstehen, da gibt es total viel dazwischen. Und das geht eben nicht. Diese Kategorien, die wir aufgestellt haben, sind Quatsch. Wir sind vielleicht muslimisch und jüdisch, aber wir haben total viel gemeinsam. In anderer Hinsicht.

Erklär mir...

Wer sind die Mizrachim?

Transkription

Mizrachim heißen alle Juden, deren Vorfahren aus dem Nahen und Mittleren Osten oder aus Nordafrika stammen und die Arabisch oder Persisch sprachen.

Was ist Jiddisch?

Transkription

Jiddisch ist eine jüdische Sprache, die mit dem Deutschen verwandt ist. Man schreibt Jiddisch mit dem hebräischen Alphabet. Die Sprache ist im Mittelalter als Mischung aus Deutsch und Hebräisch entstanden. Früher haben viele Juden in Osteuropa Jiddisch gesprochen. Heute sprechen ca. 500.000 Menschen Jiddisch auf der Welt.

Warum wollten die Nazis nicht, dass Juden und Schwarze bei der Olympiade 1936 erfolgreich sind?

Transkription

Die Nazis verbreiteten die Ideologie, dass Juden und Jüdinnen, Sinti und Roma, schwarze Menschen und noch weitere Gruppen minderwertig sind und aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden müssen. Deutsche Juden wurden aus Sportvereinen ausgeschlossen und durften 1936 an den Olympischen Spielen nicht teilnehmen, obwohl sie sportlich erfolgreich waren. Zugelassen wurden nur sogenannte „Halbjuden“, sie durften mitmachen, weil Nazi-Deutschland so tun wollte, als sei es weltoffen. Andere Länder sandten jüdische und schwarze Sportler zu den Olympischen Spielen. Diese Sportler gewonnen auch Medaillen. Die Erfolge ärgerten die Nazis. Sie passten nicht zu ihrer Rassenideologie, wonach jüdische und schwarze Menschen angeblich weniger wert waren als andere.

Danke!

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Gesprächspartner*innen Paula, Darya, Yoel, Marina, Doron, Deborah, Miriam, Lili und Dalik für ihre Offenheit und ihr Vertrauen.

Ein großer Dank geht an Aydan, Musa, Bugra, Ayse, Aziz, Mikail, Ömer, Ülkü-Nur, Musa, Bruno, Kader, Isatou, Hussein, Etna, Kemal, Georgios, Zeynep, Nil und Irmak von der Refik-Veseli-Schule für euer Engagement und eure Ideen!

Ergebnisse: Projekte von Schüler*innen (5)