Leonard Freed, Simchat Tora-Ball, Köln, 1961; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2006/198/8

Deutsche Juden heute

Leonard Freed

Weniger als 20 Jahre sind seit dem Abgrund der Schoa vergangen, als der amerikanisch-jüdische Fotograf Leonard Freed (1929–2006) Anfang der 1960er-Jahre mehrere Monate durch Westdeutschland reist. Mit seiner Kamera möchte er festhalten, wie deutsche Juden heute leben. Freed ist es ein Anliegen, mit seinen Aufnahmen der Unwissenheit der Deutschen über die unsichtbare jüdische Minorität in ihrem Land entgegenzuwirken. Er fotografiert in mehreren jüdischen Gemeinden, vor allem in den Gegenden um Frankfurt und Düsseldorf.

Ausstellung bereits beendet

Wo

Libeskind-Bau EG, Eric F. Ross Galerie

Lindenstraße 9–14, 10969 Berlin

52 seiner Fotografien werden 1965 unter dem Titel Deutsche Juden heute publiziert und mit Textbeiträgen kombiniert. Sie nehmen die jüdische Gemeinschaft in den Blick und diskutieren über das Verhältnis von Juden und Deutschen. Jüdisches Leben ist fragil, es existieren nur wenige kleine Gemeinden, deren Existenz in- und außerhalb Deutschlands umstritten ist. Die Themen aus dem Buch von Freed werden auch in zwei Publikationen verhandelt, die bereits in den Jahren 1963 und 1964 erscheinen: In einer Ausgabe des Nachrichten-Magazins Der Spiegel mit der Schlagzeile „Juden in Deutschland“ sowie einem von Hermann Kesten herausgegebenen Band mit dem Titel ich lebe nicht in der Bundesrepublik. Die Frage nach der Möglichkeit, als Jüdin oder Jude in Deutschland zu leben, prägt eine Debatte, die bis heute andauert.

Alle 52 Fotografien der Serie von Leonard Freed sind Teil der Museumssammlung und wurden von der Witwe des Fotografen, Brigitte Freed, angekauft. Sie werden hier zum ersten Mal komplett ausgestellt.

Fotoserie Deutsche Juden heute von Leonard Freed

Vertiefende Beiträge der Kuratorinnen zur Ausstellung Deutsche Juden heute

Leonard Freeds Fotoserie Deutsche Juden heute

1961 und 1962 nimmt Leonard Freed die jüdische Gemeinschaft in Westdeutschland in den Blick. Es ist nicht das erste Mal, dass er sich einem jüdischen Thema widmet. Bereits 1954 fotografiert er orthodoxe Jüdinnen und Juden in Williamsburg, in Brooklyn, New York, wo er geboren und aufgewachsen ist. 1958 veröffentlicht er 52 Aufnahmen einer umfangreichen Serie über jüdisches Leben in Amsterdam in seinem ersten Buch Joden van Amsterdam.

Für sein Projekt in Deutschland fotografiert er vor allem in den Gegenden um Frankfurt und Düsseldorf, aber auch in Bad Sobernheim, Berlin, Dachau, Essen, Hamburg, Köln, Mainz, München, Nürnberg, Offenbach, Warendorf, Worms, im Westerwald und in der Burg Reichenstein. Nur wenige Aufnahmen kommen ohne Menschen aus. Die Personenabbildungen sind keine klassischen Porträts, sondern geben Situationen und Stimmungen wieder.

Der historische Kontext

Nicht einmal 20 Jahre sind seit dem Ende der Schoa vergangen. Die wenigen jüdischen Gemeinden sind klein, insgesamt leben um die 25.000 Jüdinnen und Juden in Westdeutschland. Ihre Anwesenheit im „Land der Täter“ ist alles andere als selbstverständlich. Die meisten sind aus Mangel an Alternativen dort und sitzen „auf gepackten Koffern“. Auch außerhalb Deutschlands werden sie mit Unverständnis beobachtet. Und die Mehrheitsgesellschaft ist weiterhin durch Antisemitismus geprägt. Die Aufarbeitung des Nationalsozialismus kommt nur langsam in Gang. Nach dem Eichmann-Prozess 1961 in Jerusalem braucht es zwei weitere Jahre, bis der Auschwitz-Prozess in Frankfurt stattfindet. Diplomatische Beziehungen zwischen der BRD und Israel werden erst 1965 aufgenommen. Im selben Jahr diskutiert der Bundestag über die Verjährung von NS-Unrecht, gleichzeitig wünschen sich nicht wenige Bürger*innen einen „Schlussstrich“. 1966 tagt der jüdische Weltkongress in Brüssel, um über das Thema „Deutsche und Juden – ein ungelöstes Problem“ zu diskutieren – in Deutschland wäre eine solche Veranstaltung zu dieser Zeit noch undenkbar.

Freeds Anliegen

Leonard Freed versucht, mit seinen Fotografien der Unwissenheit der Deutschen über die unsichtbare jüdische Minorität in ihrem Land entgegenzuwirken. Es ist ihm ein wichtiges Anliegen – er beobachtet, wie Deutsche sich nicht mit ihrer jüngeren Vergangenheit auseinandersetzen wollen. Als er seine spätere Frau Brigitte kennenlernt und sie bei ihren Eltern in Dortmund besucht, sind auch seine Momente dort von diesem Eindruck geprägt. Neben Freeds aufklärerischer Motivation ist aber auch die Suche nach seiner eigenen jüdischen Identität prägend für das Langzeitprojekt.

Die Umsetzung des Fotoprojekts

Brigitte und Leonard Freed wohnen Anfang der 1960er Jahre bereits mit ihrer kleinen Tochter Elke Susannah in Amsterdam. Um für das Fotoprojekt gemeinsam in unterschiedliche deutsche Städte reisen zu können, lassen sie ihre Tochter immer wieder bei ihren Großeltern in Dortmund. Brigitte dolmetscht, organisiert Fototermine und ist bei den Aufnahmen dabei. Später stellt sie Abzüge in der Dunkelkammer her und beschriftet die Fotografien.

Aus mehreren tausend Bildern wählt Leonard Freed 52 Motive für das Buch aus, das er 1965 auf 96 Seiten mit dem Titel Deutsche Juden heute veröffentlicht. Die Gestaltung verantwortet der renommierte Designer Willy Fleckhaus und mehrere Beiträge von jüdischen Intellektuellen verbinden die Fotografien kongenial mit eindrücklichen Texten. Zu jedem Motiv schreibt Freed selbst zum Teil sehr ausführliche Bildlegenden. Im Gegensatz zu anderen Büchern geben diese nicht seine subjektiven Eindrücke wieder, sondern sind neutral und informativ formuliert.

Die Foto-Motive

Auch die Abfolge der Motive ist sicherlich bewusst gewählt. Leonard Freed zeichnet sowohl skeptische als auch hoffnungsvolle Bilder mit seiner Kamera. Umgesetzt sind fünf Fotoblöcke, die jeweils durch Texte miteinander verbunden sind. Den Anfang macht ein Rundblick, der unterschiedliche Themen in einzelnen Fotografien vorstellt. Das allererste Motiv zeigt Marmorbüsten an einer Mauer des alten jüdischen Friedhofs in Frankfurt am Main, wen sie darstellen, ist nicht bekannt. Auf dem zweiten Motiv ist der jüdische Friedhof in Worms zu sehen, einer der ältesten Europas. Beide Motive verdeutlichen die lange Tradition des Judentums in Deutschland und den großen Bruch durch den Holocaust.

Im Buch finden sich drei Motive mit direktem visuellen Bezug zu Nazi-Verbrechen. Alle drei befinden sich im ersten Fotokapitel: Das erste zeigt den Unterarm einer Frau mit einer eintätowierten Nummer des Konzentrationslagers Auschwitz, das zweite ein Gebetbuch mit eingelegten Fotografien ermordeter Familienangehöriger, das dritte Holzgitter über den Blutgräben im ehemaligen KZ Dachau.

Der zweite Fotoblock widmet sich religiösen Aspekten der jüdischen Gemeinschaft, darunter mehrere Aufnahmen aus der polnischen Gebetsstube in Frankfurt, aber auch Bilder einer jüdischen Hochzeit oder einer Bar Mizwa. Als nächstes folgen Motive zu unterschiedlichen Berufen, ein Steinmetz, ein Textilfabrikant, zwei Aufnahmen einer koscheren Schlächterei. Das vorletzte Fotokapitel zeigt bekannte Persönlichkeiten. Zum Schluss richtet Freed seinen Fokus auf junge Menschen, Kinder und Jugendliche. Dieser Abschluss des Buches mit größtenteils offenen und freundlichen Bildern unterstreicht den optimistischen Blick des Fotografen. Seine Bilder zeugen von Empathie, Sensibilität und Ernsthaftigkeit, aber kennen auch humorvolle Details.

Ein US-amerikanischer Blick auf Deutschland

Neben jüdischen Aspekten fotografiert Leonard Freed seit den frühen 1950er Jahren auch immer wieder andere Motive in Deutschland und führt diese 1970 in dem Buch Made in Germany zusammen. Freed ist fasziniert von den Deutschen und Deutschland und fragt in der Einleitung, wie das Land in 25 Jahren aussehen werde. Bemerkenswert sind einzelne kleine Texte am Ende des umfangreichen Bildteils, die mit Trauma I bis IV überschrieben sind und persönliche Geschichten und Erfahrungen zu Vorurteilen und Antisemitismus aus Freeds Perspektive wiedergeben.

Später schreibt Freed „Dass ich in den USA geboren bin, gibt mir, so glaube ich, eine eigene, frische Per

spektive, durch die mir Dinge auffallen, die der Durch

schnitts

deutsche über

sieht.“

(Fax von Leonard Freed an Ute Eskildsen, 1990; Leonard Freed Archiv). Dies gilt sicherlich auch für seine Fotografien der Serie Deutsche Juden heute aus den 1960er Jahren.

Theresia Ziehe, Kuratorin für Fotografie und Kuratorin der Ausstellung

Ich lebe (nicht) in der Bundesrepublik

„Der Bruch ist unheilbar geblieben. Es gibt keine Rückkehr, weil es kein Vergessen und keine Tröstung geben darf.“

Manès Sperber (aus: Kesten, S. 156)

Im Jahr 1964 erscheint im Münchner Paul-List-Verlag ein Taschenbuch mit dem Titel ich lebe nicht in der Bundesrepublik. Als Herausgeber fungiert der Schriftsteller Hermann Kesten – er war 1933 vor den Nazis nach Frankreich und von dort in die USA geflüchtet. Seit 1949 amerikanischer Staatsbürger, kehrte er wiederholt zu Besuch, aber nicht endgültig nach Deutschland zurück. 34 Autoren kommen in dem Band zu Wort, die Mehrheit von ihnen jüdische Emigranten. Wie Kesten in seiner Einleitung zum Buch erwähnt, wurde es angeregt durch ein zuvor ebenfalls im List-Verlag erschienenes Taschenbuch, das der Journalist Wolfgang Weyrauch 1961 unter dem Titel ich lebe in der Bundesrepublik herausgebracht hatte. Sein Anliegen: eine kritische Selbstverständigung von 15 bekannten deutschen Autor*innen über Deutschland.

Die Fotografien von Leonard Freed entstehen fast alle in den Jahren 1961 bis 1962, sein Fotoband Deutsche Juden heute wird 1965 im Münchner Verlag Rütten & Loening publiziert. Eingewoben in die thematisch gruppierten Bildaufnahmen sind Essays bekannter jüdischer Intellektueller. In ihren Texten nehmen sie die Verfasstheit der jüdischen Gemeinden in der BRD und das Verhältnis von Jüdinnen*Juden und Deutschen in den Blick. Drei der Autoren – Hermann Kesten, Ludwig Marcuse und Robert Neumann – sind auch im Taschenbuch ich lebe nicht in der Bundesrepublik vertreten. Kesten beschreibt in beiden Beiträgen sehr eindrücklich seine ambivalente Haltung Deutschland gegenüber, die es ihm trotz großer emotionaler Verbundenheit unmöglich macht, sich dort längere Zeit aufzuhalten oder gar dauerhaft dorthin zurückzukehren.

„In diesen Jahren fragten mich viele: ‚Fühlen Sie sich mehr als Deutscher oder als Jude?‘ Ich weiß nicht, was mit dem Fühlen-Sie-sich? gemeint ist. Aber ich weiß genau, daß ich vor allem Jude, Jude, Jude bin – solange Juden verfolgt werden.“

Ludwig Marcuse (aus: Freed, S. 68)

Was ist das für ein Land, in dem Leonard Freed fotografiert?

Die erwähnten Publikationen eröffnen eine Vielfalt von Perspektiven auf die politische und gesellschaftliche Verfasstheit der Bundesrepublik Deutschland – weniger als 20 Jahre nach dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur. Das Land hat ein doppelbödiges Gesicht: „Das intel

lektuelle und mora

li

sche Klima der Bundes

republik Deutsch

land ist zwie

spältig und kurios genug. Der Kontrast zwischen den an

ständigen füh

lenden Menschen und den fühl

losen, be

wußten oder un

bewußten Zyni

kern scheint schärfer als je“

, so Kesten in seiner Einleitung „Das ewige Exil“ (Kesten, S. 20). Wiederkehrende Themen sind der Anti-Kommunismus, die unheimliche Betriebsamkeit der Deutschen und – damit einhergehend – das Vergessenwollen der jüngsten Vergangenheit, das westdeutsche Wirtschaftswunderland mit beginnendem Wohlstand und dem Wiederaufbau der zerstörten Städte – „Das ganze Land sieht aus wie reno

viert“

, so Kesten (Freed, S. 79).

Die BRD ist eine freiheitliche Demokratie mit Pressefreiheit und Gewaltenteilung – neben überzeugten Demokrat*innen sitzen aber auch wieder alte Nazis auf guten Posten. „Die Mörder laufen frei herum“

(Robert Neumann, Kesten S. 127). Die juristische Aufarbeitung der NS-Verbrechen hat gerade erst begonnen, und antisemitische Einstellungen dauern fort, wenn sie auch offiziell geächtet sind und juristisch belangt werden können. Gleichzeitig ist ein mit Schuldgefühlen gepaarter Philosemitismus an der Tagesordnung, und die jüdischen Gemeinden dieses Landes leben „in dieser Atmo

sphäre, seltsam gemischt aus schlechtem Gewissen und gutem Willen“

, wie der Herausgeber von Deutsche Juden heute, der Journalist Hans Hermann Köper konstatiert (Kesten, S. 8).

Heimstätte auf verfluchter Erde?

Alle diese Themen werden auch in einer Ausgabe des Nachrichten-Magazins Der Spiegel vom 31. Juli 1963 über Jüdinnen*Juden in Deutschland verhandelt. Die wöchentlich erscheinende Zeitschrift erreicht Hunderttausende von Leser*innen. „Heim

stätte auf ver

fluchter Erde?“

– so lautet die Überschrift des Titelreports. Die Ausgabe enthält zudem ein Interview mit Hendrik G. van Dam, dem Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland sowie einen unter Pseudonym publizierten Artikel des Spiegel-Herausgebers Rudolf Augstein mit der Titelfrage „Anti

semi

tismus unter uns?“

.

„Ich bin der Meinung, daß die Bundesrepublik politisch so gestaltet werden soll, daß hier Juden als Juden leben können.“

Hendrik van Dam (aus: Der Spiegel, 31. Juli 1963)

Die Fragen, um die es in den genannten drei Publikationen geht, sind zeitlos und anhaltend aktuell: Wo kann und möchte ich als Jüdin oder Jude leben und wo nicht? Und warum?

Leonore Maier, Sammlungskuratorin und Kuratorin der Ausstellung

Symbol des ewigen „Dennoch“ – Die neue Synagoge in Düsseldorf

Elf der 52 Fotos aus der Serie Deutsche Juden heute entstanden in Düsseldorf. Die jüdische Gemeinde der Stadt hatte Anfang der 1960er Jahre, als Leonard Freed dort fotografierte, etwa 1.000 Mitglieder und war Standort wichtiger jüdischer Organisationen der Nachkriegszeit, wie der Allgemeinen Wochenzeitung der Juden in Deutschland unter ihrem Chefredakteur Karl Marx sowie des Zentralrats der Juden in Deutschland.

Freed nahm vor allem einzelne Personen und Mitglieder der jüdischen Gemeinde mit seiner Kamera in den Blick. Aber auch der Ort, an dem die Düsseldorfer Gemeindemitglieder zu Feierlichkeiten, geselligen Zusammenkünften und Veranstaltungen oder zum Gottesdienst zusammenkamen, interessierte ihn: die neu erbaute, 1958 eingeweihte Synagoge mit dazugehörigem Gemeindezentrum. Und so entstand an einem sonnigen Sommertag diese Außenaufnahme im Stadtteil Golzheim.

Leonard Freed, Neue Synagoge und neues Gemeindezentrum, Düsseldorf, 1961; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2008/305/3.

Weitere Informationen zu diesem Foto finden Sie in unseren Online-Sammlungen

Zu sehen ist die Synagoge an der Straßenkreuzung Zieten-/Mauerstraße – das dahinterliegende Gemeindezentrum ist im Bild nicht sichtbar. Die Bildsprache macht das Gebäude als jüdisches Gotteshaus erkennbar: Über der geschlossenen Tür die Menora, der siebenarmige Leuchter, ein zentrales Symbol des Judentums. Darunter ein hebräischer Schriftzug aus Psalm 26,8 „Ewiger, ich liebe die Stätte deines Hauses, den Ort, wo deine Ehre thront“

. Rechts davon ein vertikales, mit den Emblemen und hebräischen Bezeichnungen der zwölf Stämme Israels gestaltetes Glasfenster.

Im Vordergrund sind spielende Kinder im Grundschulalter sowie ein lässig vorbeischlendernder Jugendlicher zu sehen. Auf den erhaltenen Kontaktbögen des publizierten Fotos finden sich parkende VW-Käfer und Autos in der Zieten-Straße, Statussymbole des im Gange befindlichen „Wirtschaftswunders“ in der Bundesrepublik. Die Beschaulichkeit der ruhigen Wohngegend, die das Bild ausstrahlt, ist trügerisch: Einer der beiden Jungen, die bäuchlings zugewandt auf dem Bürgersteig liegen, hält eine Spielzeugpistole in der Hand. Und wir wissen: bereits kurz nach ihrer Einweihung im Jahr 1959 wurde die Synagoge Ziel von Hakenkreuzschmierereien.1

Nachlass von Hermann Zvi Gutmann

Das Jüdische Museum Berlin erhielt 2017 den Nachlass des Architekten der Düsseldorfer Synagoge, Hermann Zvi Guttmann, als Schenkung seiner Familie. Teile dieses Nachlasses können die Besucher*innen der Dauerausstellung des JMB in der interaktiven Anwendung Familienalbum digital erkunden.

Das Konvolut enthält umfangreiches Material sowohl zur Planung und Entstehung der Synagoge und des damit verbundenen Gemeindezentrums als auch zu ihrer Einweihung und der Berichterstattung darüber. Ein großer Schatz, den wir mit der Fotografie von Leonard Freed in Verbindung setzen können, die weniger als drei Jahre nach der Einweihungsfeier im Sommer 1961 entstanden ist.

Hermann Zvi Guttmann, Außenansicht der Synagoge Düsseldorf, Frankfurt a.M. ca. 1954–1958, Diazotypie, Gouache, Aquarell; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2017/311/406, Schenkung von Dr. Gitta Guttmann und Dr. Rosa Guttmann.

Weitere Informationen zu diesem Objekt finden Sie in unseren Online-Sammlungen

Hermann Zvi Guttmann, Perspektive des Innenraums der Synagoge Düsseldorf, Frankfurt a.M. ca. 1953–1962, Aquarell auf belichtetem Diazotypiepapier; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2017/311/404, Schenkung von Dr. Gitta Guttmann und Dr. Rosa Guttmann.

Die Synagoge hat etwa 400 Plätze, 250 davon im Erdgeschoss für die Männer, 150 auf den umlaufenden Frauenemporen. Weitere Informationen zu diesem Objekt finden Sie in unseren Online-Sammlungen

Leonard Freed, Vor dem Gottesdienst in der Synagoge, Düsseldorf, 1961; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2008/305/17.

Auf dieser Aufnahme ist eine der Frauenemporen im Anschnitt zu sehen. Weitere Informationen zu diesem Foto finden Sie in unseren Online-Sammlungen

Die Einweihung der Synagoge am 7. September 1958 ist im Nachlass von Guttmann hervorragend dokumentiert: Zum einen durch die Einladungskarte der Synagogengemeinde für das Ehepaar Guttmann mit Abbildung des gesamten Gebäudeensembles und die Broschüre Die neue Synagoge in Düsseldorf – mit Beiträgen von Politikern, darunter Bundeskanzler Adenauer, und jüdischer Repräsentanten, die die Bedeutung des Baus knapp zwanzig Jahre nach der „Kristallnacht“ und der Zerstörung der alten Synagoge thematisieren.

Vorderseite (links) und Innenseite (rechts) der Einladungskarte zur Einweihung der Synagoge für den Architekten Hermann Guttmann und seine Frau am 7. September 1958; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2017/309/196, Schenkung von Dr. Gitta Guttmann und Dr. Rosa Guttmann.

Der Text der Einladungskarte lautet: „Die Synagogengemeinde Düsseldorf erlaubt sich ergebenst Herrn und Frau Dipl-Ing. Hermann Guttmann zur feierlichen Einweihung der neuen Synagoge, Zietenstraße Ecke Mauerstraße, in Düsseldorf am Sonntag, dem 7. September 1958 – 11:00 Uhr vormittags – herzlichst einzuladen.“

Zum anderen enthält das Konvolut eine Sammlung von säuberlich ausgeschnittenen und aufgeklebten Zeitungsartikeln, die anlässlich der Einweihungsfeier in der jüdischen und nichtjüdischen Presse erschienen waren.

Betont Bundeskanzler Adenauer in seiner Glückwunschadresse mit Blick auf das Wiedererstehen jüdischer Gotteshäuser „die Erfolge der Wieder

gut

machungs

politik“

der Bundesregierung, so erinnert Hendrik van Dam, der Repräsentant des Zentralrats der Juden in Deutschland an Rabbiner Leo Baeck und das durch ihn geprägte Wort vom ewigen „Dennoch“ als Leitmotiv jüdischer Geschichte. War es doch zunächst nach der Schoa unvorstellbar, dass wieder Synagogen gebaut und Gemeinden dauerhaft bestehen würden. Und Karl Marx, Chefredakteur der Allgemeinen Wochenzeitung der Juden in Deutschland schreibt in seinem Artikel „Zeugnis des Bestehens. Was bedeutet die Einweihung einer Synagoge?“ vom 5. September 1958:

„Heute gibt es über die Zukunft des Judentums in Deutschland keine Zweifel mehr. Wohl ebensowenig wie über die Vergangenheit. In dem Wissen, daß wir nicht fortfahren können, wo die Fäden abrupt abgerissen sind, haben wir uns durchgerungen, die Gegenwart mit der Erinnerung an die Vergangenheit zu formen. …. Wichtig ist allein die Tatsache, daß es eine Zukunft für die Juden in Deutschland gibt.“

Wie unterschiedlich die Perspektiven auch sein mögen: Alle Beiträge legen Zeugnis von der hohen symbolischen Bedeutung ab, die der neuen Düsseldorfer Synagoge und dem Gemeindezentrum für den Wiederaufbau der jüdischen Gemeinden in Deutschland nach der Schoa beigemessen wird.

Leonore Maier, Sammlungskuratorin und Kuratorin der Ausstellung

Am 7. September 2023 veröffentlichte die Jüdische Gemeinde Düsseldorf anlässlich des 65. Jahrestages der Einweihung der Düsseldorfer Synagoge diesen Filmbeitrag von Zeev Reichard, in dem die Synagoge ausführlich vorgestellt und gezeigt wird.

- Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Stadtmuseum (Hg.): Von Augenblick zu Augenblick. Juden in Düsseldorf nach 1945, Kapitel Antisemitismus. ↩︎

Ruth und Herbert Rubinstein: Zwei Leben in Düsseldorf

Leonard Freed, Junges Paar, Düsseldorf, 1961; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2008/305/39.

Weitere Informationen zu diesem Foto finden Sie in unseren Online-Sammlungen

Ein junges Paar, beide Gesichter eng nebeneinander, in inniger Pose – so fotografiert Leonard Freed 1961 zwei junge Menschen in Düsseldorf. 2015 wird der Abzug, zusammen mit anderen Motiven aus der Serie Deutsche Juden heute als Leihgabe des Jüdischen Museums Berlin in der Ausstellung Von Augenblick zu Augenblick – Juden in Düsseldorf nach 1945 im Stadtmuseum Düsseldorf gezeigt.

Im Zuge der Absprachen zur Ausstellung erhält das bis dahin unbekannte Paar konkrete Namen: Ruth und Herbert Rubinstein. Beide leben bis heute in Düsseldorf und sind dem Jüdischen Museum Berlin nun schon einige Jahre eng verbunden.

Ruth Rubinstein

Ruth Rubinstein wird 1942 in Tel Aviv geboren und wächst später in Herzlia auf. Ihre Mutter stammt aus Bad Nauheim bei Frankfurt, ihr Vater aus Köln; beide lernen sich in Palästina kennen und gründen eine Familie. Sie betreiben einen kleinen Lebensmittelladen, das Leben ist hart und der Vater muss nach mehreren Herzinfarkten einsehen, dass er das gesundheitlich nicht durchhält.

Im Herbst 1956 zieht die Familie also notgedrungen nach Köln, in die Geburtsstadt des Vaters. Ruth ist zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt. Sie möchte Israel nicht verlassen und kann nicht verstehen, dass ihre Eltern ausgerechnet nach Deutschland auswandern. Sie und ihre vier Jahre jüngere Schwester dürfen nichts vom Umzug nach Deutschland erzählen, sie verlassen das Land ohne Abschied, darunter leidet Ruth ganz besonders.

In Köln wohnt die Familie gegenüber der Synagoge in der Roonstraße, die 1959 wieder eingeweiht wird. Ruth kann aus dem Elternhaus direkt auf die Synagoge schauen. Dort verbringt sie ihre Freizeit, singt im Chor und ist im Jugendzentrum aktiv. Ihr Engagement für die jüdische Gemeinschaft begleitet sie ihr ganzes Leben. Ihre Eltern betreiben drei Herrenausstatter-Geschäfte in Köln. Dort hilft sie hin und wieder mit, wird selbst aber Kindergärtnerin.

Herbert Rubinstein

Herbert Rubinstein wird 1936 in Czernowitz, in der heutigen Ukraine (damals Rumänien), geboren. Er und seine Mutter überleben die Schoa, sein Vater wird 1945 von den Nazis erschossen.

Seine Mutter lernt nach dem Krieg den Auschwitz-Überlebenden Max Rubin kennen, der ursprünglich aus Düsseldorf kommt. Zusammen mit Herbert ziehen sie nach Amsterdam und heiraten dort. 1956 geht Herbert mit seiner Mutter und seinem zweiten Vater nach Düsseldorf. Die Eltern fangen klein an, Max Rubin produziert Damengürtel.

Auch für Herbert wird die jüdische Gemeinschaft sehr wichtig, in der Jugendarbeit der jüdischen Gemeinde ist er sehr aktiv.

Gemeinsames Leben

Ruth und Herbert Rubinstein lernen sich auf einem Chanukkaball in Düsseldorf kennen. Herbert geht mit seinem besten Freund Paul Spiegel auf den Ball, Ruth kommt aus Köln. Sie tanzen miteinander – ein Moment, der beide Leben bestimmen wird.

1964 heiraten sie im Standesamt in Düsseldorf und kurz darauf in der Synagoge in der Roonstraße in Köln. Bald darauf ziehen sie nach Düsseldorf. Dort kommt 1965 ihre Tochter zur Welt und 1972 Zwillinge, zwei Jungen.

Auch zusammen bietet ihnen das jüdische Umfeld viel Halt, beide sind bis heute durch vielfältige Aufgaben mit der jüdischen Gemeinde Düsseldorf verbunden: Ruth Rubinstein ist Ehrenvorsitzende der Gemeinde und war mehr als 20 Jahre im Vorstand. Auch Herbert Rubinstein war Teil des Gemeinderats und ist bis heute als Zeitzeuge und Holocaust-Überlebender aktiv, vor allem im Gespräch mit Schüler*innen.

Das Ehepaar Rubinstein, Düsseldorf, 2018; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2018/314/0, Foto: Stephan Pramme

Die Rubinsteins und das JMB

Für die Ausstellung A wie Jüdisch. In 22 Buchstaben durch die Gegenwart 2018 im Jüdischen Museum Berlin wird das Paar 57 Jahre nach der Aufnahme von Leonard Freed erneut fotografiert. Stephan Pramme porträtiert die beiden am gleichen Standort, der Rheinuferpromenade in Düsseldorf, in fast identischer Pose.

Für die Ausstellung Deutsche Juden heute. Leonard Freed teilen Ruth und Herbert Rubinstein wichtige Informationen über die abgebildeten Situationen und Personen der Fotoserie mit dem Museum. Dadurch können die 52 Motive anders kontextualisiert und Biografien und Erfahrungen von Abgebildeten zusammengetragen werden.

Ruth und Herbert Rubinstein betrachten gemeinsam den Fotoband Deutsche Juden heute von Leonard Freed; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. Presse/3136/2, Foto: Theresia Ziehe

Ende 2024 besuchen sie die Ausstellung mit ihrer Familie, die heute aus drei Kindern, vier Enkelkindern und zwei Urenkelkindern besteht. Nicht alle sind dabei, aber vier Generationen sind vertreten.

Wie schon 2018 ist auch die erneute Begegnung mit den beiden sehr beeindruckend. Vor kurzem feierten sie ihre Diamantene Hochzeit und beide bezeichnen den jeweils anderen als größtes Glück – und dies kann man spüren. Herbert Rubinstein nennt seine Frau „die beste Frau der Welt“

und Ruth Rubinstein erzählt von ihrem Vater, der auf die kritische Nachfrage der Tochter, warum die Eltern Israel verlassen hätten, einmal erwiderte: „Wenn wir nicht aus

gewandert wären, hättest du niemals diesen Gold

schatz kennen

gelernt.“

Ruth und Herbert Rubinstein in der Ausstellung Deutsche Juden heute. Leonard Freed; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. Presse/3136/1, Foto: Theresia Ziehe

Theresia Ziehe, Kuratorin für Fotografie und Kuratorin der Ausstellung

„Noch ein Buch über die Juden?“

Blickt man genauer auf die Publikationsgeschichte von Deutsche Juden heute, tun sich überraschende Verbindungen zwischen den beteiligten Akteuren auf. Freed trifft bei der Realisierung seines Buchprojekts auf Personen, denen es ein Anliegen ist, gegen Geschichtsvergessenheit und aufklärerisch in die deutsche Öffentlichkeit hineinzuwirken. Und so erscheint 1965 die Originalausgabe von Leonard Freeds Deutsche Juden heute mit dem von Willy Fleckhaus gestalteten Cover im Rütten & Loening Verlag. Sie wird prämiert als eines der schönsten Bücher des Jahres und auf der Frankfurter Buchmesse ausgestellt.

Kurz darauf kommt das Buch in einer Lizenzausgabe des Bertelsmann-Leserings auf den Markt. In einer höheren Auflage – 10.000 versus 2.000 Exemplare und um die Hälfte billiger als im Buchhandel. Buchumschlag ist diesmal der Ausschnitt eines Fotos aus der Serie von Freed mit Kindern und Jugendlichen beim Chanukkafest. Das Angebot des Buchclubs richtet sich an ein breites Massenpublikum – 1960 zählt der Lesering 2,5 Millionen Mitglieder.

Cover der Erstausgabe (links) bzw. der Bertelsmann-Lesering-Ausgabe (rechts) von Deutsche Juden heute

1966, in der ersten und zweiten Quartalsausgabe der Lesering-Illustrierten wird die Lizenzausgabe als Neuerscheinung annonciert. Der ausführliche Ankündigungstext rekurriert mit seiner Eingangsfrage „Noch ein Buch über die Juden?“

auf verbreitete antijüdische Einstellungen und empfiehlt vor diesem Hintergrund den Kauf des Buches, als ein „leben

diges Zeug

nis einer leben

den Mino

rität: der deutschen Juden heute“

.

Zeitungsseite aus der Lesering-Illustrierten, 1. Quartal März 1966, mit dem Ankündigungstext zu Deutsche Juden heute von Leonard Freed.

Der Ankündigungstext lautet:

Leonard Freed

Deutsche Juden heute95 Seiten Kunstdruckpapier, davon 21 Seiten Text und 65 Seiten mit 52 Schwarzweißfotos. Großformat 20,6 x 25 cm. Gebunden

„Noch ein Buch über die Juden?“ wird sich manch ein Leser zuerst fragen und dann erstaunt feststellen, daß die Autoren dieses Buches beinah der gleichen Meinung sind, denn sie stellen freimütig fest, daß durch allzu krampfhaftes Bemühen um dieses Thema den wenigen in Deutschland verbliebenen Juden – es sind etwa 21.000 – nicht geholfen wird, ja, daß der eifrig geübte offizielle Philosemitismus alte Ressentiments weckt und die Juden wieder zu einer argwöhnisch beobachteten Minderheit werden läßt.

„Wir wollen keine Sonderbehandlung“, sagt Robert Neumann recht drastisch in seinem Textbeitrag,„– nicht die Himmlersche noch jene, die uns wie rohe Eier behandeln und in Gold fassen will. Das einzige Recht, das ich für uns in Anspruch nehmen will, ist das Recht auf unsere Sünden: falsch zu parken wie jeder Autofahrer; nachher den müdegefahrenen Wagen samt seinen heimlichen Mängeln einem unglückseligen Käufer anzudrehen wie alle anderen; nachts auf der Straße betrunken zu randalieren oder sogar Raub und Todschlag zu begehen – und trotzdem von jenen anderen nur zu hören: der Meier hat es getan; nicht der Jude Meier hat es getan... Erst dann, so scheint mir, wird es mit dem Antisemitismus in Deutschland zu Ende sein.“Die stillen humanen Bilder dieses Buches sprechen für sich und geben zusammen mit den eigenwilligen Textbeiträgen ein lebendiges Zeugnis einer lebenden Minorität: der deutschen Juden heute.

Bestell-Nr. 1489

Vorzugspreis 11.- DM

Wie kam es zur Veröffentlichung von Deutsche Juden heute und wer war daran beteiligt?

Der Literaturagent Hein Kohn

Zur Vorgeschichte der Publikation gehört das erste Buch- und Fotoprojekt von Freed in Amsterdam, wo er seit 1957 lebte. Ein Jahr lang fotografierte er dort in der jüdischen Gemeinde – sein Buch Joden van Amsterdam, mit Text eines Journalisten beim Algemeen Handelsblad erschien Ende 1958 und erfuhr in den Niederlanden große öffentliche Resonanz. Mit diesem Erfolg reifte vermutlich die Idee, ein ähnliches Projekt in Deutschland zu machen, und hier kam möglicherweise der Verleger und Literaturagent Hein Kohn ins Spiel. Sein Name erscheint 1961 als Vermittler im Lizenzvertrag zwischen Leonard Freed und dem Verlag Rütten & Loening.1

Kohn war 1933 aus Deutschland in die Niederlande geflüchtet und seitdem ein wichtiger Akteur und Brückenbauer in der deutsch-niederländischen Verlagswelt. Der Verlag Rütten & Loening sowie die Autoren der Textbeiträge im Buch von Freed waren Teil des professionellen Netzwerks von Kohn und seinem 1951 gegründeten Internationaal Literatur Bureau. Wann und unter welchen Umständen sich der Fotograf und Hein Kohn kennenlernten, wissen wir nicht. Es lässt sich jedoch ziemlich sicher vermuten, dass das Buchprojekt von Freed in der Kombination von Bildern und essayistischen Texten unter maßgeblicher Beteiligung von Kohn zustande kam.

Der Programmchef Karl Ludwig Leonhardt

Ein weiterer Akteur, dessen Name und Unterschrift im Lizenzvertrag auftauchen, ist der Geschäftsführer von Rütten & Loening (seit 1960 Teil des Bertelsmann Verlags), Karl Ludwig Leonhardt, der gleichzeitig Cheflektor des Bertelsmann-Leserings war. Er verkörperte im Verlag einen Generationenwechsel und war verantwortlich dafür, dass Titel in das Programm aufgenommen wurden, die sich mit der Nazivergangenheit kritisch auseinandersetzten. So war im Lesering bereits 1958 das Tagebuch der Anne Frank aufgelegt worden. 1960 erschien das bahnbrechende Werk Der Gelbe Stern von Gerhard Schoenberner mit verstörenden Fotos über die Judenverfolgung in Europa in einer Auflage von 100.000 Exemplaren.2

Mit dem Buch von Leonard Freed wurden auf der Seite der Lesering-Illustrierten mehrere Bücher annonciert, die die jüngste Vergangenheit in den Blick nahmen: Die Textdokumente und Augenzeugenberichte Wir haben es gesehen über die Judenverfolgung im Dritten Reich, die Erinnerungen von Max Tau, der aus Deutschland nach Norwegen geflüchtet war, ebenso wie Romane von Leon Uris oder journalistische Reiseberichte in die DDR mit dem Thema der deutschen Teilung.

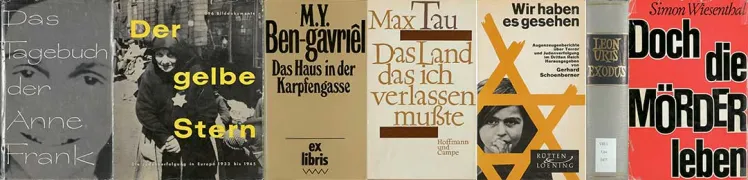

Nur in Ausnahmefällen besitzt das JMB die Lizenzausgaben des Bertelsmann-Leserings. Hier eine Auswahl der Buchtitel aus der Bibliothek des JMB aus dem Programm des Leserings, hinter dem Titel ist jeweils das Jahr angegeben, in dem der Titel als Neuerscheinung in der Lesering-Illustrierten mit ausführlicher Inhaltsbeschreibung annonciert wurden (von links nach rechts): Anne Frank: Das Tagebuch der Anne Frank (1958), Gerhard Schoenberner: Der gelbe Stern (1961), Moscheh Ya’akov Ben-Gavriêl: Das Haus in der Karpfengasse (1962), Max Tau: Das Land, das ich verlassen musste (1964), Gerhard Schoenberner (Hg.): Wir haben es gesehen (1964), Leon Uris: Exodus (1965), Simon Wiesenthal: Doch die Mörder leben (1968)

Die Zeitschrift twen

Weitere Akteure, die den Ton und das Erscheinungsbild von Deutsche Juden heute prägen, sind der Journalist Hermann Köper und der Designer Willy Fleckhaus. Beide lassen sich mit der Zeitschrift twen in Verbindung bringen. Fleckhaus war 1959 ihr Mitbegründer und verantwortete ihre stilbildende Gestaltung, Köper verfasste Textbeiträge für twen. In Deutsche Juden heute fungiert er als Mitherausgeber, verantwortlich für die Textredaktion des Bandes sowie das Verfassen der Einleitung.

Cover der Zeitschrift twen, links mit dem Aufmacher „Eine Jüdin sieht Deutschland“ (Jg. 3 (1961), Heft 7) und rechts mit dem Aufmacher „Was ist mit den Juden?“ (Jg. 4 (1962), Heft 3)

Twen richtete sich an ein jüngeres Zielpublikum und widmete sich neben Lifestyle-Themen auch gesellschaftspolitischer Berichterstattung. In zwei ihrer Ausgaben Anfang der 1960 Jahre – in der Zeit, als Freed seine Fotos in Deutschland machte – titelte die Zeitschrift „Eine Jüdin sieht Deutsch

land“

und „Was ist mit den Juden?“

und machte die Einstellungen der Deutschen gegenüber Jüdinnen und Juden prominent zum Thema. Die großteils antisemitischen Reaktionen auf den Artikel von Mary Lea Meyersohn Kann man in Deutschland leben? wurden mit redaktionellen Kommentaren in einem der folgenden Hefte veröffentlicht.3

Deutsche Juden heute bleibt bei Bertelsmann drei Jahre bis 1968 im Programm. Von beiden Auflagen werden in dieser Zeit insgesamt über 4.000 Exemplare verkauft.

Leonore Maier, Sammlungskuratorin und Kuratorin der Ausstellung

- Vertrag vom 23. November 1961, Bertelsmann Unternehmensarchiv, Signatur 0011/17. Die Autorin dankt Herrn Knura vom Bertelsmann Unternehmensarchiv für die freundliche Unterstützung bei der Recherche.↩︎

- Siegfried Lokatis: Ein Konzept geht um die Welt. Vom Lesering zur Internationalisierung des Clubgeschäfts, in: Bertelsmann AG (Hrsg.): 175 Jahre Bertelsmann. Eine Zukunftsgeschichte, München 2010, S. 144ff. ↩︎

- twen Jg. 3 (1961), Heft 7, darin: Mary Lea Meyersohn: Kann man in Deutschland leben?, Seite 32–37 sowie twen Jg. 4 (1962), Heft 3: Was ist mit den Juden? Twen antwortet auf graue Leserbriefe ↩︎

Alle Angebote zur Ausstellung Deutsche Juden heute. Leonard Freed

Über die Ausstellung

Aktuelle Seite: Deutsche Juden heute. Leonard Freed – 11. Nov 2024 bis 27. Apr 2025, mit allen Fotos aus der Ausstellung und Essays der Kuratorinnen

Digitale Angebote

„Deutsche Juden heute” – eine Diskussion aus den 1960er Jahren – Beiträge von Julia Friedrich, Theresia Ziehe und Thomas Sparr als Audio-Mitschnitt und Transkription, 2025

Informationen zur Ausstellung im Überblick

- Wann 11. Nov 2024 bis 27. Apr 2025

- Eintritt frei. Online-Tickets für ein bestimmtes Zeitfenster erwerben Sie vor Ihrem Besuch im Ticket-Shop oder direkt an der Kasse.

- Wo Libeskind-Bau EG, Eric F. Ross Galerie

Lindenstraße 9–14, 10969 Berlin

Zum Lageplan

Ausstellungsimpressum

Kuratorinnen

Leonore Maier

Theresia Ziehe

Projektmanagement

Daniel Ihde

Ausstellungsgrafik

Team Mao, Berlin (Siyu Mao und Björn Giesecke)

Webseite

Dagmar Ganßloser

Marketing & Kommunikation

Sandra Hollmann

Kampagnengrafik

bürominimal / Hanno Dannenfeld und Kristina Friske

Grafikproduktion

Fotoreklame Gesellschaft für Werbung FRG mbH

Exponateinrichtung und Ausstellungswartung

Leitwerk Servicing

Übersetzungen

Jake Schneider

SprachUnion