Polnische Perspektiven auf ’68: Märzunruhen

Diskussion im Rahmen der Reihe „’68 NOW. Europäische Verflechtungen“ (mit Video-Mitschnitt)

In dieser Veranstaltung der Reihe „’68 NOW“ diskutierten wir die Ereignisse des Jahres 1968 aus polnischer Perspektive.

Die sogenannten Märzunruhen in Polen vereinten verschiedene Aspekte des Jahres 1968. Ähnlich wie an vielen Orten in Europa, den USA und Japan wandten sich Student*innen damals auch in Polen gegen staatliche Autoritäten, indem sie die Universität bestreikten. Sie demonstrierten gegen Zensurmaßnahmen („Wir wollen Kultur ohne Zensur!“) und die Absetzung einer Theaterinszenierung (Totenfeier, Regie: Kazimierz Dejmek). Im Rahmen einer geopolitischen Kampagne gegen Israel nach dem Sechstagekrieg wurden die Student*innenproteste für eine antisemitische Hetzjagd instrumentalisiert, in deren Folge an die 13.000 Jüdinnen*Juden das Land verlassen mussten.

Mitschnitt verfügbar

Wo

W. M. Blumenthal Akademie,

Klaus Mangold Auditorium

Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz 1, 10969 Berlin

(gegenüber dem Museum)

Video-Mitschnitt der Veranstaltung vom 22. November 2018

Teilnehmer*innen

Lidia Drozdzynski, Autorin und Regisseurin (u.a. Dokumentarfilm Unsere Vertreibung 1968, 2008)

Dr. David Kowalski, Historiker (Berlin)

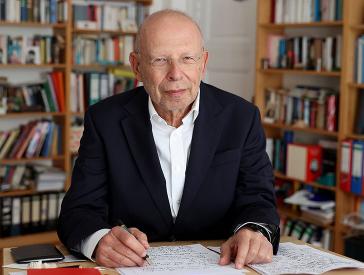

Prof. Dariusz Stola, Direktor des POLIN Museum der Geschichte der polnischen Juden (Warschau)

Michał Zadara, Theaterregisseur (Warschau)

Moderation: Katarzyna Wielga-Skolimowska (München)

Eine Veranstaltung im Rahmen der Reihe „'68 NOW. Europäische Verflechtungen“.

In Kooperation mit der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) und der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), Berlin, in Zusammenarbeit mit dem Visual Culture Research Center (VCRC), Kyïv.

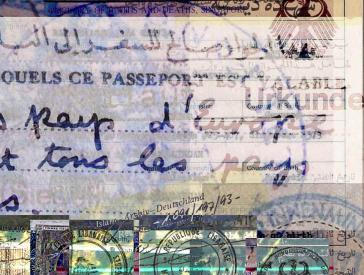

19. Mai 1969, Danziger Bahnhof in Warschau: Der 22-jährige Jerzy Neftalin verlässt Polen Richtung Schweden; Foto: Elżbieta Turlejska.

„’68 NOW. Europäische Verflechtungen“

Während das Erbe des Mai 1968 in Westeuropa ein Symbol der Befreiung und der Rebellion gegen starre Machtstrukturen darstellt, dreht sich in Mittel- und Osteuropa die Erinnerung ganz klar um den Prager Frühling und die sowjetische Invasion in der Tschechoslowakei. Damit werden politische und kulturelle Trennlinien in Europa sichtbar, die aus transnationaler Perspektive produktiv diskutiert werden können. In der Veranstaltungsreihe unternehmen wir den Versuch, die einzelnen Ereignisse des Jahres 1968 nicht bloß nebeneinander zu stellen, sondern ihre Verflechtungen mit Hilfe eines beziehungsgeschichtlichen Ansatzes in den Blick zu nehmen.

Video-Mitschnitte: Vergangene Veranstaltungen ansehen (80)