Internationaler Museumstag am 16. Mai 2021

Entdecken Sie das Jüdische Museums Berlin und seine Themen digital

Mit dem Schwerpunkt „Museen inspirieren die Zukunft“ findet am 16. Mai 2021 der Internationale Museumstag statt. Wir nutzen diesen Tag, um mit Ihnen die Vielfalt unserer digitalen Angebote zu teilen. Denn in der Pandemie sind im Jüdischen Museum Berlin zahlreiche neue digitale Formate entstanden – eine Auswahl haben wir für Sie auf dieser Seite zusammengestellt. Auch aufgezeichnete Gespräche mit Zeitzeug*innen möchten wir Ihnen auf dieser Seite ans Herz legen.

Our Stories – acht Objekte und ihre Geschichten

Eine Boxtrophäe, die der Besitzer in den Trümmern seines Hauses wiederfand, das Gemälde einer emanzipierten Frau des 19. Jahrhunderts in ihrem Wohnzimmer oder die Kinderzeichnung eines Vaters, der aus der Sowjetunion nach Deutschland emigrierte: In der Video-Reihe Our Stories erzählen Ihnen acht Kurator*innen der neuen Dauerausstellung die Geschichten von jeweils einem Objekt. Wer sind beziehungsweise waren seine Besitzer*innen und wie kam der Gegenstand ins Museum?

Our Stories: Der zerstörte Tora-Wimpel mit Aubrey Pomerance

Im Epochenraum Katastrophe der neuen Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin findet sich ein Objekt, dem seine Geschichte drastisch eingeschrieben ist: ein Tora-Wimpel, der bei der Verwüstung der Wormser Synagoge während der Novemberpogrome 1938 beschädigt wurde und deutliche Brandspuren trägt. Archivleiter Aubrey Pomerance erzählt die Geschichte des Objekts und wie es in die neue Dauerausstellung gelangt ist.

Jüdisches Museum Berlin, 2023

Our Stories: Alfred Benjamin mit Ulrike Neuwirth

1942 wird ein Toter in den französischen Alpen gefunden. In seiner Jacke: Eine Brieftasche mit Fotos und Dokumenten. Daraus geht hervor, dass es sich um den 31-jährigen Deutschen Alfred Benjamin handelt. Er war 1934 im Auftrag der inzwischen verbotenen KPD nach Frankreich gekommen und hatte in Paris gelebt. Zusammen mit seiner Ehefrau Dora Schaul, die er in den Niederlanden kennengelernt hatte, kämpfte er im Untergrund gegen die Nazis. Archivarin Ulrike Neuwirth erzählt die Geschichte der beiden und wie die Brieftasche in die Sammlung des Jüdischen Museums Berlin kam.

Jüdisches Museum Berlin, 2023

Our Stories: Boris Lurie – Entebee mit Cilly Kugelmann

Ein postkartengroßes Werk des Künstlers Boris Lurie, darauf ein weißer Stern auf gelbem Grund, beschriftet ist es mit den Worten „Judenknax“, „Fasanenstrasse – Synagoge“ und „Entebee“ – von welchen Ereignissen erzählt das Kunstwerk? Cilly Kugelmann, leitende Kuratorin der neuen Dauerausstellung, erzählt die Geschichte des kleinen Ausstellungsobjektes und verrät, was es so wertvoll für die JMB-Sammlung macht.

Jüdisches Museum Berlin, 2020

Our Stories: Der Fingerring mit Miriam Goldmann

Ein winziger Fingerring aus Zinnmessing, darauf ist eine Menora zu sehen – gefunden wurde er erst vor 20 Jahren in Kaiseraugst (Schweiz), datiert wird er aber auf das 4. Jahrhundert. Wie kam er an seinen Fundort und was erzählt er uns über die Verflechtung der Kulturen von Juden und Christen? Miriam Goldmann, Kuratorin für die neue Dauerausstellung, erzählt die Geschichte des ältesten Stückes in der neuen JMB-Dauerausstellung und verrät, warum er für das Museum so wertvoll ist.

Jüdisches Museum Berlin, 2020

Our Stories: Die Boxtrophäe mit Leonore Maier

Ein kleiner Boxer aus Bronze auf einem Marmorsockel, sein linker Arm ist anklebt, doch die Hand fehlt – was erzählt uns dieses Objekt über seinen Besitzer und dessen Lebensgeschichte? Leonore Maier, Kuratorin für die neue Dauerausstellung, erzählt die berührende Geschichte von Günter Loewinski, der den Krieg in Berlin überlebte und seine Boxtrophäe in den Trümmern seines Wohnhauses wiederfand.

Jüdisches Museum Berlin, 2020

Our Stories: Der Pullover mit Tamar Lewinsky

Ein grün-weißer Strickpullover und ein Foto zweier Schwestern aus einem DP-Camp, auf dem eine der beiden den Pullover trägt – was erzählt uns dieser Pullover über die unmittelbare Nachkriegszeit in Deutschland? Tamar Lewinsky, Kuratorin für Zeitgeschichte und für die neue Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin, erzählt von Flucht und Verfolgung, Neuanfang und Erinnerung.

Jüdisches Museum Berlin, 2020

Our Stories: Migrationsobjekte mit Theresia Ziehe

Ein Zirkelkasten, eine Kinderzeichnung, eine koschere Pfanne – was erzählen uns diese Ausstellungsobjekte über die Migrationserfahrungen von Jüdinnen und Juden, die aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kamen? Theresia Ziehe, Kuratorin für die neue Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin, erzählt von sehnsuchtsvollen Blicken zurück und der Verbundenheit mit religiösen Traditionen innerhalb der Familie.

Jüdisches Museum Berlin, 2020

Our Stories: Das Abschiedsalbum mit Aubrey Pomerance

Auswandern oder Ausharren? Zum Abschied seiner Freunde Ernst und Margot Rosenthal im Dezember 1936 schenkt Bruno Heidenheim ihnen ein Album: „Ade, Ade vergesst uns net, wir geben euch den Segen mit. Glück sei die Ernte überm‘ Meer, glaub mir uns fällt der Abschied schwer.“

Voll Liebe zum Detail geschrieben und gestaltet, will er seinen Freunden damit einen „Knigge“ für Amerika mitgeben. Aubrey Pomerance, Leiter des Archivs und Kurator für die neue Dauerausstellung, erzählt über das Zeugnis einer engen Freundschaft und zwei unterschiedliche Lebenswege.

Jüdisches Museum Berlin, 2020

Our Stories: Fanny Lewald mit Inka Bertz

Der Blick in ein Wohn- und Arbeitszimmer des 19. Jahrhunderts: Die behagliche Wohnung gehört der Schriftstellerin Fanny Lewald, die ihrer Zeit erfolgreich einen Salon in Berlin betreibt. Was erzählt uns das Bild über die unscheinbare Frau am Schreibtisch? Inka Bertz, JMB-Sammlungsleiterin und Kuratorin für die neue Dauerausstellung, erzählt die Geschichte einer Kämpferin für die Emanzipation der Frauen und der Juden.

Jüdisches Museum Berlin, 2020

Our Stories: Das Flamenco-Kleid mit Monika Flores

Ein Flamenco-Kleid in weiß, violett und pink, mit Bändern verziert und über und über mit Rüschen bedeckt. Auf den ersten Blick zeigt dieses Kleidungsstück nichts, das man gemeinhin mit Jüdischsein verbinden würde. Doch es gehört einem Juden: Sylvin Rubinstein heißt der Mann, der es kaufte, mit Details ergänzte und später auch selber trug. Monika Flores, Kuratorin für die neue Dauerausstellung, erzählt die Geschichte eines verzweifelten Bruders, der mit dem gewaltsamen Tod seiner Zwillingsschwester auf ganz eigene Art umgeht und von einem jüdischen Objekt, das erst beim genauen Hinsehen seine Identität preisgibt.

Jüdisches Museum Berlin, 2020

Virtuelle Entdeckungstour mit der JMB App

Die JMB App ermöglicht User*innen neben dem begleiteten Besuch vor Ort auch den digitalen Besuch des Museums. Mit Hilfe von O-Tönen, zum Beispiel von Daniel Libeskind oder Yael Bartana, fängt die App unterschiedliche Perspektiven ein, unter anderem die des blinden Museumsguides und Musikers Jonas Hauer. Er beschreibt wie blinde Besucher*innen die Räume im Museums wahrnehmen.

X

X

In der JMB App entdecken Sie mit dem blinden Museumsguide und Musiker Jonas Hauer die Räume im Museum; Foto: Jonas Hauer.

Die Achsen „Irgendwas kommt auf mich zu“

Text zum Mitlesen: Die Achsen – „Irgendwas kommt auf mich zu“

Der Weg durch die Achsen hat seine Tücken! Die Abstände zwischen Fußboden und Decke ändern sich und die Wände stehen nicht im rechten Winkel zum Fußboden.

Was für die meisten Besucherinnen und Besucher eher verunsichernd wirkt, führt für Nicht-Sehende zu einem ganz besonderen Raumerlebnis. Der blinde Museumsguide und Musiker Jonas Hauer beschreibt diese Raumerfahrung so:

Jonas Hauer: „Der Boden der Achsen steigt ja an. Also, der Anfangspunkt ist der tiefste Punkt, der Endpunkt ist der höchste Punkt. Akustisch hat es hauptsächlich den Effekt, dass ich das Gefühl bekomme, irgendwas kommt auf mich zu. Also, die Achsen werden enger. Sie werden beklemmender.

Die horizontale Struktur bleibt gleich. Die ändert sich ja gar nicht. Das ist auch sehr interessant, dass die sich nicht ändert, das ist … Auf dieser Ebene, auf der horizontalen Ebene bleibt es gleich, voll egal, wo wir sind, am Anfang oder am Ende. Aber die Höhe ändert sich. Also ich habe das Gefühl, etwas kommt etwas kommt von oben auf mich zu, nicht von der Seite, sondern von oben. Und das ist spannend, weil das akustisch 'nen ganz anderer Eindruck ist als wenn … Sie können sich ja auch verengen. Also, diese Wände könnten ja auf mich zukommen. Es könnte ja auch sozusagen trichterförmig enger werden. Tut es nicht. Es ist nur die Decke, die auf mich zukommt.“

Text zum Mitlesen: Garten des Exils „Der überschaubarste Ort“

Jonas Hauer: „Der Garten des Exils, der war für mich immer der Punkt, wo sich sehende und blinde Besucher tatsächlich voneinander scheiden. Weil für sehende Besucher weiß ich, dass das der verwirrendste Ort ist, für blinde Besucher ist das der überschaubarste Ort. Das liegt daran, dass Sehende sich ja optisch ja orientieren und einfach dadurch, dass da alles gekippt ist und man irgendwann gar nicht mehr weiß, was ist denn eigentlich gekippt – die Pfeiler? Der Boden? Ich selbst? Es ist sehr schwierig, sich zu orientieren.

Für mich ist diese Struktur fantastisch, weil die Pfeiler haben alle die gleiche Größe, sie haben alle den gleichen Abstand zueinander. Der Garten hat eine quadratische Grundfläche. Der Garten ist in sich nochmal gekippt und zwar sogar doppelt gekippt. Also, eine Ecke ist der tiefste Punkt, was für mich super ist, weil ich nämlich weiß, wenn ich wieder raus will, gehe ich einfach nach unten. Das einzige, was ein bisschen stört, ist der Boden, der ist sehr uneben. Wenn der jetzt noch glatt wäre, dann wäre das für mich die perfekte Struktur.

Und für mich war das immer ... Ich konnte mich immer entspannen in diesem Garten, und für Sehende es ist immer genau der Unterschied, war das andere Extrem sozusagen gewesen. Das ist schön, weil es auch das Exil irgendwie noch mal ganz anders beleuchtet. Also, ich kenne mich nicht aus mit Exil, aber ich könnte mir vorstellen, dass es im Exil tatsächlich diese Strukturen geben kann, also dass man durch eine neue Orientierung vielleicht auch eine Festigkeit erleben kann, die man jetzt so in seinem Herkunftsland oder in seinem alltäglichen Leben vielleicht nicht so wahrnimmt und die vielleicht für andere Leute, die von draußen drauf gucken oder vielleicht mit einem anderen Sinn darauf gucken, vielleicht viel eher wahrzunehmen ist.“

Voided Void „Kalte, einsame Akustik“

Text zum Mitlesen: Voided Void „Kalte, einsame Akustik“

Jonas Hauer: „Dieser Void, der sogenannte Holocaust-Turm, funktioniert ja nicht nur architektonisch, also durch das, was ich sehen kann, sondern es funktioniert einmal haptisch, also dass ich merke, ich komme da rein und es ist eine ganz andere Umgebung. Also in diesem Turm klingt das wirklich nach ... nach ... Fabrikhalle. Nur, dass es ist nicht so groß ist. Es ist sozusagen wie so eine zusammengeschobene Fabrikhalle, die mich irgendwie fast eingequetscht. Und das ist akustisch natürlich ganz deutlich zu hören. Also ich höre diesen Beton. Und dadurch, dass ich diese eine spitze Ecke habe auch, wenn ich mich rein stelle in diese Ecke, dann höre ich, was das mit mir macht. Das ist eine ganz komische, kalte, einsame Akustik da drin und ... ich möchte die Besucher gerne einladen, dass sie reingehen, dass sie vielleicht sich an verschiedene Punkte stellen und dass man auch mal so etwas macht und man hört wie …“

Sound: schnipst mit den Fingern

Jonas Hauer: „... Was kommt eigentlich zurück? So … und was kommt an verschiedenen Punkten zu mir zurück. Es ist sehr, sehr unterschiedlich, ob ich in der Ecke stehe, ob ich in der Mitte stehe. Es gibt einen Punkt in diesem Turm, den können die Besucher gerne mal suchen, wo ich merke, dass plötzlich von allen Seiten was zurückkommt. Und ich habe richtig das Gefühl, ich stehe jetzt gerade in so einem … wie in einem Brennglas in der Mitte. Also ich sende was aus und stürzt richtig … von oben, von unten, von allen Seiten stürzt es auf mich ein. Da gibt es einen Punkt, der ist ganz beeindruckend.“

Schalechet „Nachhall“

Text zum Mitlesen: Schalechet „Nachhall“

Nicht nur optisch, auch akustisch ist dieser Raum beeindruckend! Schließen Sie ruhig einmal die Augen. Jonas Hauer beschreibt die Wirkung, die dieser Raum auf Nicht-Sehende haben kann:

Jonas Hauer: „Wenn wir hier stehen, am Anfang der Installation Gefallenes Laub, dann hören wir, dass die Akustik sehr interessant ist. Wir haben sehr viel Echo, was zurückkommt. Wir stehen jetzt hier an dieser Anfangswand und gucken in die Installation rein. Die ist ja sehr langgestreckt, und wir haben wieder dieses Phänomen von einem langen ansteigenden Raum, der zudem hier ganz klar so Beton hat, was wir hören, dass die Reflektion der Wände ganz anders ist. Es hat irgendwie was Industrielles. Aber dadurch, dass wir so viel Nachhall jetzt haben, hat es auch für mich jetzt so ein bisschen was … fast was Sakrales. Das ist echt sehr viel. Wir haben ja acht Sekunden hier mindestens.

Und wenn jetzt hier Besucher in der Installation sich bewegen, dann haben wir natürlich dazu noch diesen akustischen Eindruck von Metall.“

Gerne können Sie jetzt ein paar Schritte nach vorne machen. Passen Sie gut auf: Wenn Sie die Installation betreten, wird der Boden uneben. Sie laufen dann auf den Stahlscheiben, die sich gegeneinander verschieben.

Wenn Sie die Dauerausstellung, die Architektur oder die Gärten mit der App erkunden möchten, finden Sie auf der Seite zur JMB App die Download-Links.

Vier Fragen, viele Antworten

Die neue Dauerausstellung erzählt von jüdischer Geschichte und Kultur von den Anfängen bis in die unmittelbare Gegenwart. Am Ende des Rundgangs erwartet die Besucher*innen die Videoinstallation Mesubin (Die Versammelten) der Künstler*innen Yael Reuveny und Clemens Walter: In einem Schlusschor sprechen Jüdinnen*Juden auf 21 Monitoren über ihr Jüdisch-Sein in Deutschland. Für unsere Sammlung hat Yael Reuveny aus dem umfangreichen Material vier Kurzfilme produziert.

Zeitzeug*innen im Gespräch

Die Reihe Zeitzeug*innen im Gespräch ist fast so jung oder alt wie das Jüdische Museum Berlin. Schon kurz nach der Eröffnung vor zwanzig Jahren begann der Leiter des Archivs, Aubrey Pomerance, Gespräche mit Zeitzeug*innen zu führen. Ihre Erzählungen und Erinnerungen legen Zeugnis ab von der Zeit des Nationalsozialismus und repräsentieren unterschiedliche Erfahrungen des Überlebens.

Zeitzeuge im Gespräch: Jack Weil, Video-Mitschnitt vom 10. Mär 2025

Mehr zur Veranstaltung

Zeitzeuge im Gespräch: Kurt Salomon Maier, Video-Mitschnitt vom 28. Okt 2024

Mehr zur Veranstaltung

Zeitzeuge im Gespräch: Herbert Zwartz, Video-Mitschnitt vom 16. Apr 2024

Mehr zur Veranstaltung

Zeitzeugin im Gespräch: Ruth Weiss, Video-Mitschnitt vom 20. Sep 2022

Mehr zur Veranstaltung

Zeitzeuge im Gespräch: Harry Raymon, Video-Mitschnitt vom 28. Feb 2022

Mehr zur Veranstaltung

Zeitzeugin im Gespräch: Eva Schloss zum Holocaust-Gedenktag, Aufzeichnung vom 21. Jan 2021

Mehr zur Veranstaltung

Das Familienalbum: Podiumsgespräch mit Stifter Peter Schaul und Mitarbeiter*innen des Museumsarchivs, Video-Mitschnitt vom 9. Nov 2020 Mehr zur Veranstaltung

Zvi Aviram: Dem Tod von der Schippe gesprungen, Video-Mitschnitt vom 16. Sep 2019 Mehr zur Veranstaltung

Sally Perel: Hitlerjunge Salomon, Video-Mitschnitt vom 12. Jun 2019 Mehr zur Veranstaltung

Peter Neuhof: Eine Jugend im Schatten der Verfolgung, Video-Mitschnitt vom 3. Dez 2018 Mehr zur Veranstaltung

Hanni Levy: Überleben in Berlin, Video-Mitschnitt vom 25. Jun 2018

Mehr zur Veranstaltung

Anita Lasker Wallfisch: Mich hat Auschwitz nie verlassen, Video-Mitschnitt vom 28. Mai 2018

Mehr zur Veranstaltung

Margot Friedländer: Versuche, dein Leben zu machen, Video-Mitschnitt vom 9. Apr 2018

Mehr zur Veranstaltung

Walter Frankenstein: Nicht mit uns, Video-Mitschnitt vom 31. Jan 2018

Mehr zur Veranstaltung

Horst Selbiger: Und es wird kommen der Tag ..., Video-Mitschnitt vom 11. Jan 2018

Mehr zur Veranstaltung

Kurt Roberg: A Visa Or Your Life, Video-Mitschnitt vom 4. Dez 2017

Mehr zur Veranstaltung

Henry Wuga: Ein Nürnberger aus Glasgow, Video-Mitschnitt vom 23. Okt 2017

Mehr zur Veranstaltung

Marko Feingold: Wer einmal gestorben ist, dem tut nichts mehr weh, Video-Mitschnitt vom 10. Okt 2016

Mehr zur Veranstaltung

Zeitzeuginnen im Gespräch: Renate Lasker-Harpprecht und Anita Lasker Wallfisch, Video-Mitschnitt vom 1. Mär 2016

Mehr zur Veranstaltung

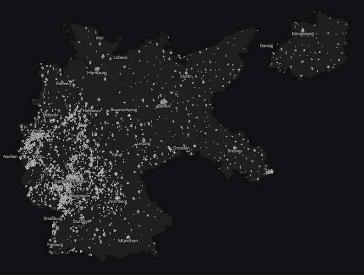

Entdecken Sie Orte jüdischen Lebens in Deutschland

Die interaktive Karte Jewish Places lädt Sie ein, Orte jüdischen Lebens in Deutschland direkt vor Ihrer Haustür zu entdecken, zu erkunden und mit anderen auf der Online-Plattform zu teilen. Darüber hinaus setzt das mit dem „Kulturlichter-Preis 2020“ ausgezeichnete Projekt auf Workshops für Schüler*innen, die jüdische Geschichte in ihrer Nachbarschaft recherchieren und über die interaktive Karte verorten.

Den Stadtspaziergang durch Bad Ems haben zum Beispiel Schüler*innen des Goethe Gymnasiums Bad Ems gemeinsam mit ihrer Lehrerin realisiert.

Mit Jewish Places finden Sie auch weitere Stadtspaziergänge oder können bei Touren die Biografien von jüdischen Persönlichkeiten kennenlernen. Besuchen Sie die wichtigsten Stationen von Felice Schragenheims Leben in Berlin.