Anna meets Leonie

Ein Kunstprojekt im Rahmen des FSJ Kultur von Anna Justicz

„Freiwillige* können in ihrem Freiwilligendienst ein eigenes Projekt machen. Dafür brauchen sie eine Idee, was sie machen wollen.“

So steht es ganz allgemein in den Richtlinien des Freiwilligendienstes.

Anna Justicz, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr Kultur 2019/20 im Archiv des Jüdischen Museums Berlin absolvierte, hatte nicht nur eine zündende Idee, sondern setzte ihr Projekt sehr kreativ und selbstständig um. Inspiriert von Einträgen aus den Tagebüchern Leonie Olivens, geb. Meyer, entstand so eine beeindruckende Serie von Zeichnungen und Collagen:

Annas FSJ-Kunstprojekt

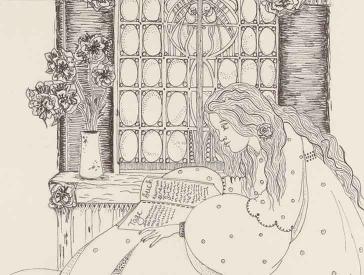

Leonie sitzt als junges Mädchen in ihrem Zimmer und hält – natürlich – ein Tagebuch in der Hand! Die stilistischen Bezüge zum Jugendstil wirken wie eine Zeitmaschine, und mit diesem Kunstgriff versetzt Anna uns umgehend zurück an die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert.

Zeichnung: Anna Justicz, 2020

Ihre Kindheit und Jugend verbringt Leonie in Hannover. Im Vordergrund dieser Zeichnung sehen wir sie mit ihrer Schwester Edith tanzen. Über allem wölbt sich ein von Vincent van Gogh inspirierter impressionistischer Himmel.

Die Villa im Bild hat Anna in Anlehnung an Leonies Elternhaus in der Calenberger Straße gezeichnet. Man merkt sofort: Leonie kommt aus gutem Haus, ihrem Vater gehört die Privatbank Ephraim Meyer & Sohn.

Zeichnung: Anna Justicz, 2020

Leonie betitelt ihr Tagebuch aus den Jahren 1901 bis 1903 mit „Leonie Meyer’s Backfischjahre“

.

„Backfisch“ war in Leonies Jugend ein gängiger Begriff für weibliche Jugendliche. In Backfischromanen wie Der Trotzkopf von Emmy von Rhoden wird meist ein traditionelles Frauenbild propagiert, gewöhnlich endet die Handlung mit der Heirat der Romanfigur.

Leonie beschäftigt sich intensiv und durchaus kritisch mit den Rollenerwartungen, die an sie herangetragen werden. Das hebt sie für Anna von anderen Backfischen ab, so dass die Schuppen des gezeichneten Backfischs koloriert wurden und sogar glänzen!

Zeichnung: Anna Justicz, 2020

Als Leonie 16 Jahre alt ist und ihre Schulzeit endet, kommt sie in das jüdische Mädchenpensionat von Fräulein Hermine Wolff nach Wiesbaden. Dort trifft sie auf höhere Töchter aus ganz Deutschland, aber auch aus dem europäischen Ausland.

Im vierten Band ihres Tagebuchs schildert Leonie das Leben im Pensionat, die Begegnung mit den anderen Mädchen, aber auch die konservative Erziehung. Immer wieder beschäftigt sie sich mit moderneren Frauenbildern. Anna greift deshalb in ihrer Collage auf verschiedene Abbildungen vom Typus „Neue Frau“ zurück.

Collage: Anna Justicz, 2020

Anfang 1905 verlässt Leonie das Mädchenpensionat und kehrt in ihr Elternhaus zurück. Den fünften Band ihres Tagebuchs überschreibt sie mit dem programmatischen Titel „Aus der Pension in die Welt! Meine Lehrjahre in der Welt“

. Und tatsächlich finden sich im Tagebuch zahlreiche Reisebeschreibungen – vor allem von Rom ist die kunstinteressierte Leonie begeistert.

Annas Collage aus Wahrzeichen bedeutender italienischer Städte, die sich vor der jungen Leonie regelrecht auftürmen, fängt die Vielzahl unterschiedlicher Eindrücke ein – und verweist zugleich darauf, wie überwältigend und prägend Reisen sein können.

Collage: Anna Justicz, 2020

Zuhause in Hannover – und mitunter auch unterwegs – gewinnt die Anbahnung einer Ehe zunehmend an Bedeutung: Leonies Eltern präsentieren immer neue Kandidaten, Leonie weist alle ab. Denn sie ist fest entschlossen, ihren künftigen Ehemann selbst zu wählen.

Wie James Dean müsste er schon aussehen, findet wiederum Anna – und konfrontiert Leonie in ihrer Zeichnung kurzerhand mit einem weiteren Kandidaten!

Zeichnung: Anna Justicz, 2020

1909 lernt Leonie während eines Sommerurlaubs in Marienbad den 13 Jahre älteren Schriftsteller Fritz Oliven kennen. Er verliebt sich sofort in Leonie, die sich zunächst reserviert zeigt, aber ihrem Tagebuch anvertraut: „Ich will Dr. O.!“

Ob Anna deshalb im Hintergrund ihrer Zeichnung das florale Muster aus dem Buchspiegel von Leonie Meyers Tagebuch zitiert?

Zeichnung: Anna Justicz, 2020

Zwei Jahre vergehen, bis Leonie Meyer und Fritz Oliven ein Paar werden, sich verloben und schließlich am 16. Januar 1912 heiraten.

Anna setzt das frisch vermählte Paar in ihrer Zeichnung auf einen Schimmel und lässt die beiden einer glücklichen Zukunft entgegenreiten. Das gemeinsame Leben beginnt in Charlottenburg vor den Toren Berlins. Und selbst der Himmel kündet in Rosarot vom Liebesglück …

Zeichnung: Anna Justicz, 2020

Ab 1933 werden die Bedingungen für Jüdinnen*Juden in Nazi-Deutschland zunehmend schwerer und bedrohlicher.

Leonie und Fritz Oliven beschließen deshalb, sich und ihre Kinder in Sicherheit zu bringen und Deutschland zu verlassen. Im März 1939 verlässt die Familie Berlin in Richtung Paris. Über weitere Stationen mit Zug und Schiff erreichen die Olivens schließlich Brasilien.

Anna zitiert für ihre Darstellung dieser Flucht den Holzschnitt Die große Welle von Kanagawa von Katsushika Hokusai aus den 1830er Jahren. So gelingt es ihr, sowohl die drohende Gefahr für die Olivens in Deutschland, als auch die dramatischen Umstände der Flucht zu verbildlichen.

Zeichnung: Anna Justicz, 2020

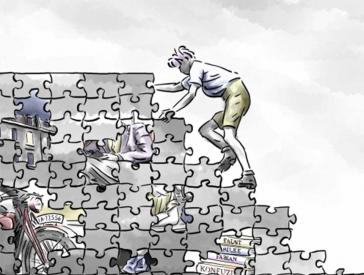

Die Olivens lassen sich schließlich in Pôrto Alegre nieder. Am Anfang fällt es ihnen schwer, sich zurechtzufinden: Alles ist so anders als in Berlin, und zunächst leben sie in sehr einfachen Verhältnissen.

1948 stirbt Leonie Oliven im Alter von nur 60 Jahren nach schwerer Krankheit.

Anna setzt für die Darstellung der Erschütterungen und Brüche, die ein Leben im Exil mit sich bringt, auf Verfremdungseffekte, die an kubistische Malerei erinnern. Und Leonie und Fritz stellen sich den neuen Herausforderungen Hand in Hand …

Zeichnung: Anna Justicz, 2020

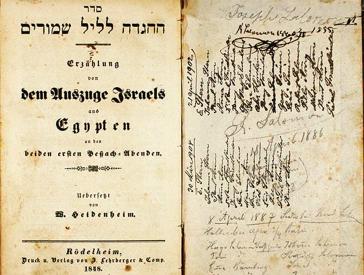

Die historische Vorlage

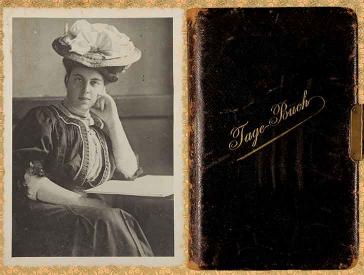

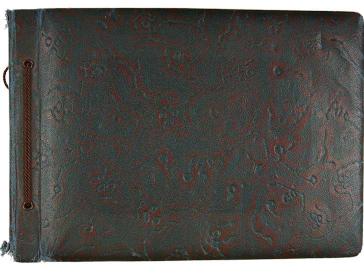

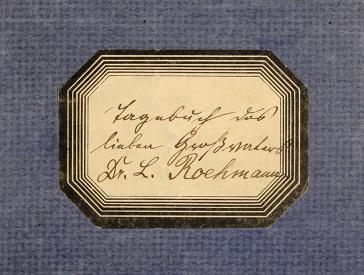

Das vorliegende Projekt unserer 18-jährigen FSJlerin beruht auf der Lebensgeschichte Leonie Olivens, geb. Meyer (1889–1948). Anna beschäftigte sich intensiv mit den sieben Tagebüchern, die Leonie über fast drei Jahrzehnte ihres Lebens hinweg führte: Der erste Eintrag stammt aus dem Jahr 1901, als Leonie zu ihrem 14. Geburtstag in Hannover ihr erstes (noch erhaltenes) Tagebuch geschenkt bekommt, der letzte datiert auf 1928. In der Zwischenzeit passiert in Leonies Leben einiges – unter anderem heiratet sie, zieht nach Berlin und bekommt drei Kinder.

Unübersehbar sind die Schlösser an den Tagebüchern, sie markieren klar die von der Schreiberin gewünschte Privatsphäre. Denn der Text erlaubt außergewöhnliche und teils sehr intime Einblicke in Leonies Leben, Gedanken- und Gefühlswelt, es geht um ihre Freundschaften, das Verliebtsein und ihre Pläne für die Zukunft. Diese sehr persönliche Perspektive ermöglichte es Anna, Zugang zur Lebenswelt Leonies zu finden und begeisterte sie. Ihre künstlerische Auseinandersetzung mit der Biografie Leonies bemüht sich jedoch auch um einen verantwortungsvollen Umgang mit der Privatsphäre Leonies: Die historischen Quellen bilden den Ausgangspunkt, werden jedoch frei interpretiert.

Die Tagebücher Leonies gehören zu zahlreichen Dokumenten und Fotografien, die dem Museum als Schenkung der Familie Oliven übergeben wurden. Für alle, die mehr über Leonie und ihre Tagebücher erfahren wollen, lohnt sich ein Blick auf das Online-Feature „Nein, ich will Dr. O.“ Leonie Meyers Tagebücher aus den Jahren vor ihrer Eheschließung (1910–1912).

Aus Leonies späteren Lebensjahren sind keine Tagebücher überliefert, dafür aber eine Vielzahl weiterer Dokumente und Fotografien, sodass sich auch ihr weiterer Lebensweg rekonstruieren lässt.

X

X

Eines der Tagebücher von Leonie Oliven, geb. Meyer, mit gut sichtbarem Schloss. Der erste Eintrag stammt vom 7. Juli 1910, der letzte vom 11. Januar 1912; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2016/145/636, Schenkung von Familie Oliven

Zitierempfehlung:

Jörg Waßmer (2021), Anna meets Leonie. Ein Kunstprojekt im Rahmen des FSJ Kultur von Anna Justicz.

URL: www.jmberlin.de/node/7783

Blick hinter die Kulissen: Anekdoten und spannende Funde bei der Arbeit mit unseren Sammlungen (22)