„Nein,

ich will Dr. O.“

ich will Dr. O.“

Leonie Meyers Tagebücher aus den Jahren vor ihrer Eheschließung (1910–1912)

„Tage-Buch“ steht in geschwungener Schrift auf dem Einband des schmalen Büchleins. Der vergoldete Schriftzug leuchtet noch wie eh und je. Ansonsten sind die Spuren der Zeit aber unübersehbar, denn das Tagebuch ist über 100 Jahre alt und kam viel in der Welt herum, bevor es 2016 als Teil einer umfangreichen Familiensammlung in unser Archiv gelangte, um hier für die Zukunft bewahrt und der Forschung und interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu werden.

Der Ledereinband ist abgewetzt. Das Schloss, das einst den Inhalt des Tagebuches vor neugierigen Augen schützte, ist beschädigt und erfüllt seinen Zweck längst nicht mehr. Und so eröffnen sich uns Einblicke in das, was dem Tagebuch in den Jahren 1910 bis 1912 anvertraut wurde, und damit in das Leben seiner früheren Besitzerin Leonie Meyer (1887–1948).

Leonie Meyer schrieb über viele Jahre hinweg Tagebuch, zwar nicht täglich, aber doch in regelmäßigen Abständen. Nicht alle Einträge sind datiert. Sieben Bände sind insgesamt überliefert, die 27 Jahre abdecken und ihren Werdegang vom Teenager bis zur 41-jährigen Frau nachvollziehen lassen.

Sie verfasste die Tagebücher nicht zum Zweck ihrer späteren Veröffentlichung. Der Inhalt ist privater Natur, aber zugleich ist er von allgemeinem historischem Interesse. Vor allem im fünften Band reflektiert sie in bemerkenswerter Offenheit über sich und ihre Situation, auch im Vergleich zu gleichaltrigen Frauen, es geht um ihre Reisen und vielfältigen Hobbies, aber auch um ihre Beziehung zu verschiedenen Freundinnen. Sie nutzt ihr Tagebuch zur Selbstverständigung über ihre Wünsche und Erwartungen an einen künftigen Ehemann, sie ringt um die Kriterien, die sie bei dieser Lebensentscheidung leiten sollen. Es geht um Themen wie das (Ver-)Lieben und Begehren, um das Geschlechterverhältnis, auch im Hinblick auf Sexualität in und vor der Ehe (und unterschiedliche Standards für Männer und Frauen), die Abwägung von Konzepten wie Liebesheirat versus Vernunftheirat und/oder vermittelte Ehe.

Wie denkt eine junge, unverheiratete jüdische Frau aus gutem Haus Anfang des 20. Jahrhunderts über diese Fragen? Wie sieht sie ihre Rolle, gerät sie gar in Konflikt mit den an sie gestellten Erwartungen seitens ihres Elternhauses oder ihres sozialen Umfelds insgesamt, welche Strategien wählt sie, um sich auf diesem Terrain zu bewegen und vielleicht sogar den eigenen Handlungsspielraum zu erweitern? Unser Archivar Jörg Waßmer hat sich den fünften Band genauer angeschaut und die interessantesten Stellen für Sie zusammengestellt. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes haben wir uns entschieden, andere Personen, die in dem Tagebuch erwähnt werden, zu anonymisieren, obgleich sie alle längst verstorben sind.

Leonie Meyer zu Hause in Hannover, ca. 1905–1910; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2016/427/0, Schenkung von Familie Oliven

Wir illustrieren die Tagebucheinträge mit Fotografien aus Leonie Meyers Fotoalbum, die etwa zeitgleich aufgenommen wurden. Nicht alle Fotos sind beschriftet, sodass auch nicht alle abgebildeten Personen identifiziert werden konnten; dennoch erlauben sie Einblicke in die Lebenswirklichkeit der jungen Hannoveranerin. Darüber hinaus offenbart sich in ihnen auch ein Bild von Frauen und Männern, das meist, aber nicht immer den gesellschaftlichen Rollenerwartungen entspricht.

1887 geboren, wächst Leonie Meyer mit ihrer ein Jahr jüngeren Schwester Edith (1888–1966) in einem jüdischen, großbürgerlichen Elternhaus auf. Ihre Eltern sind der wohlhabende Privatbankier und Kommerzienrat Emil Louis Meyer (1853–1926) und Helene Meyer, geb. Levy (1859–1942). Die Familie ist nicht sonderlich religiös, 1903 notiert die 16-Jährige in ihrem Tagebuch, dass sie es bedauere, keine „Liebe zur Religion“

vermittelt bekommen zu haben, weder in der Schule noch im Elternhaus. Bei ihr zu Hause werde die Religion „leider […] nicht gepflegt“

. Die Meyers gehen nur an den hohen jüdischen Feiertagen in die Synagoge. Auch Weihnachten wird – inklusive Bescherung – gefeiert. Man ist patriotisch eingestellt und verehrt den Deutschen Kaiser. Dazu passt, dass die zionistische Bewegung, die einen eigenen jüdischen Nationalstaat anstrebt, bei Leonies Vater auf wenig Gegenliebe stößt. Dass Leonies zukünftiger Ehemann Jude sein muss, steht hingegen sowohl für die Eltern als auch für Leonie selbst außer Frage.

Leonies Eltern Emil Louis Meyer und Helene Meyer, geb. Levy, 1907; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2016/427/0, Schenkung von Familie Oliven

Neun Jahre lang besucht Leonie Meyer die Schule in ihrer Heimatstadt. Kurz vor der Verabschiedung aus dem Lyzeum vertraut sie ihrem Tagebuch an:

„Freundinnen habe ich nicht, auch bin ich sehr unbeliebt, teils weil ich immer so schrecklich offen bin und so boshafte Bemerkungen mache, teils finden sie mich protzig. Alle Mädchen in der Klasse gehören nämlich dem einfachen Bürgerstande an, und wenn ich ganz einfach erzähle, wie dies und jenes bei uns zugeht, so halten sie das gleich für übertriebene Protzerei“.

Nach der Beendigung ihrer Schulzeit besucht sie 1904/05 das Mädchenpensionat von Fräulein Hermine Wolff in Wiesbaden. Dort lernt sie höhere (jüdische) Töchter aus dem In- und Ausland kennen, mit einigen Mitschülerinnen entstehen enge Freundschaften, die sie auch später weiter pflegt: Denn seit Januar 1905 wohnt sie wieder bei ihren Eltern in Hannover und geht ihren vielfältigen Interessen nach. Derweil besteht die von verschiedenen Seiten an sie und ihre Freundinnen gerichtete Erwartung vor allem darin, möglichst zügig eine ‚gute Partie‘ zu machen, also zu heiraten.

Die Mädchen der Erziehungs- und Bildungsanstalt von Hermine Wolff, Wiesbaden, Mai 1904; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2016/427/0, Schenkung von Familie Oliven

Am 2. Mai 1910 feiert Leonie Meyer ihren 23. Geburtstag. Passenderweise bekommt sie von einer Freundin ein neues Tagebuch geschenkt, um das vorherige, vollgeschriebene zu ersetzen. Ihr erster Eintrag lautet:

Tagebucheintrag vom 7. Juli 1910

„Ich dachte, ich könnte dieses Buch mit etwas anderem beginnen, als mit dem ewigen Gequängel ums Heiraten, das mich ganz krank macht. Warum die Eltern besonders Papa wohl solche Eile haben? Gewiß, sie meinen es gut u. denken, ich würde ihnen Vorwürfe machen, wenn sie in dieser Beziehung nicht für mich sorgten – aber das ist doch Unsinn, denn ich habe es durchaus nicht so eilig, so lange man mich ungestört meinen Beschäftigungen nachgehen läßt. Denn der Ehrgeiz mich eher als die Freundinnen zu verheiraten, oder ein Gefühl des Neides oder der Beschämung weil ich bis jetzt ‚übergeblieben‘ bin, liegt mir so fern. Ich glaube, das ist ein Gefühl, das nur die Mädchen kennen, die keine Chancen haben, kein Vermögen oder sehr häßliches Äußere.“

~~~~~

Mehr und mehr ihrer Freundinnen verloben sich oder heiraten. Bei ihrer Geburtstagsfeier sind „lauter Bräute ver

sammelt“

, schreibt sie. Die Ehe ihrer Freundin Lucie J., die mittlerweile ein Kind hat, hält Leonie für eine „wirklich wunder

volle Ehe“

. Erleichtert stellt sie fest, dass ihre Freundschaft trotz Heirat und Baby keinen Schaden genommen hat.

In ihrer freien Zeit, mit der sie üppig gesegnet ist, reitet Leonie viel, häufig zusammen mit „zwei Officiers

bräuten“

. Als sie eines Tages von einem Reitausflug nach Hause kommt, wird sie darüber informiert, dass sie gleich einem Heiratskandidaten vorgestellt werde:

Tagebucheintrag vom 7. Juli 1910

„Eines Nachmittags, als ich [...] heimkam, hieß es, Papa käme gleich mit einem jungen Herren, der wegen eines Vortrages auf der Durchreise hier sei. Ich wußte gleich, daß es der bewußte Herr M. aus Frkft. [Frankfurt] war, über den ich einmal eine Auskunft – sein Liebesleben übersteigt wohl die in seinen Kreisen üblichen Grenzen – gefunden u. auf den ich sehr neugierig war. Denn allem Anschein nach Stellung, Vermögen, Familie, ist er etwas Exceptionelles. Marie erzählte mir zwar, er sei sehr häßlich, aber abgesehn von der Nase war es nicht so schlimm, wie ich erwartet u. er war ein sehr munterer Mensch, soviel ich in fünf Minuten beurteilen konnte. Vielleicht blendeten mich die lockenden anderen Sachen, kurz, ich wäre eventuell nicht abgeneigt gewesen, ihn mir mal ordentlich anzusehen. – Aber er verschwand im Dunkel der Nacht. – Niemand sprach mehr von ihm. Papa den ich endlich interpellierte [befragte], drückte sich unklar aus, ihm hätten die vielen Sportsinteressen keine Garantie für eine ruhige Zukunft gegeben – vielleicht hat er auch nicht wollen oder den wahren Grund des hannoverschen Besuches nicht erfahren – denn man hat ihm zu Hause kein Wort von dem Zweck gesagt – er wäre darin so difficil. Ich finde das sehr begreiflich, denn sonst hätte ich auch nicht verstanden, wieso ein solcher Jüngling, dem es doch gewiß an Passendem nicht mangelt, sich zu einer solchen Brautschau hergibt.“

~~~~~

Kaum ist die Begegnung mit Herrn M. aus Frankfurt überstanden, reist Leonie Meyer mit ihren Eltern zu einem Kurzbesuch nach Berlin:

Tagebucheintrag vom 7. Juli 1910

„Nun kommt’s ganz arg. Papa hatte mich vorher gefragt, ob ich wohl einen jungen Rechtsanwalt mit Praxis, die ihm schon jährlich 20-25.000 M[ark] einbrächte, kennen lernen wolle. Er sei sehr nett u. ansehnlich. Ich sagte erst nein – diese Art Visiten quälen mich so. Papa versprach die Sache aber auf sehr discrete Art zu managen, kein Wort wurde mehr darüber gewechselt.

[...] Also Abend, wir sitzen eben bei Tisch, kommt auf sehr selbstverständliche Weise ein Herr an unsern Tisch, begrüßt Papa wie einen alten Bekannten, wird vorgestellt u. ist bald ein sehr lebhaftes Gespräch im Gange. Ich hatte zwar auf den ersten Blick das Gefühl, daß ich ihn nicht heiraten möchte, er ist so das entgegengesetzte Genre, wie ich gern habe, zwar sehr elegant, ansehnlich, fast zu höflich mit seinem ‚Gnädigste‘ und auf allen Gebieten beschlagen – alles schien er (seinen Reden nach!) zu können. Redete man vom Reiten, ritt er, – vom Altertümer sammeln, sammelte er auch, etc. Jedenfalls war das Gespräch sehr animiert, ich war sehr lebhaft u. schien ihm überraschend gut zu gefallen, er war wirklich entzückt davon, daß bei dieser vermeintlichen Vernunftsheirat nun vielleicht eine so liebe, lebhafte Frau herauskäme. Aber es kam anders als er dachte. Schon beim Abendbrot wußte ich geschickt jegliche weitere Verabredung mit ihm zu verhindern. Beim Abschied küßte er mir sehr intensiv die Hand, die ganz naß wurde und die ich mir geekelt heimlich am Kleid abwischte. Kein Wort redete ich abends mehr über ihn. Am nächsten Morgen beim Kaffeé verschwand Mama plötzlich diskret. Darauf Papa: ‚Nun wie hat Dir der Herr gefallen, möchtest Du ihn weiter kennen lernen?‘ Er war mit Mama fest davon überzeugt, da sich ja wirklich eigentlich nichts gegen ihn einwenden ließ. Wie ein Blitz aus heitrem Himmel kam die Antwort: ‚Nein‘. ‚Warum denn nicht?‘ ‚Er ist nicht mein Genre.‘ ‚Ach was, sag’ einen vernünftigen Grund!‘ ‚Ich weiß keinen, nur ich mag ihn nicht!‘ Und davon ließ ich mich auch nicht abbringen. Papa war außer sich, vielleicht wäre eine andere mürbe geworden, denn eigentliche Gründe hatte ich ja nicht.“

~~~~~

Insgeheim schwärmt die 23-Jährige für den 13 Jahre älteren Fritz Oliven (1874–1956), einen Rechtsanwalt aus Berlin, der seinen Beruf allerdings weitgehend aufgegeben hat, stattdessen vor allem als Schriftsteller tätig ist und sich unter dem Pseudonym „Rideamus“ (lat. für „Lasst uns lachen!“) einen Namen als Verfasser humoristischer Bücher gemacht hat.

„Ich dachte im Stillen, allerdings immer an Dr. Oliven, dessen Bild mir doch nicht aus dem Sinn geht [...].“

Kennengelernt hatte Leonie ihn ein Jahr zuvor während ihres Sommerurlaubs im westböhmischen Kurort Marienbad (heute Mariánské Lázně, Tschechien). Blicken wir zurück in den früheren Tagebuchband, in den Leonie die Umstände des Kennenlernens schildert:

Buchcover Berliner Bälle von Rideamus (Fritz Oliven), Grafik: Rolf Niczky (1881–1950), Schlesische Verlagsanstalt, Berlin, 1916; Jüdisches Museum Berlin, Schenkung von Peter-Hannes Lehmann

Tagebucheintrag, August 1909

„Frau Rat F., die auch Renas Partie gemacht hat, [...] vermittelte uns allerlei nette Bekanntschaften. Besonders Dr. Fritz Oliven […]. In Berlin hatte ich schon einmal über seine berüchtigte Frechheit, die ihn für junge Mädchen unmöglich mache, gehört – allerdings auch das Gegenteil, und daß es auf die jungen Mädchen sehr ankomme – und war nun erstaunt, in ihm das feinste Kerlchen zu finden, dem ich in meinem Leben überhaupt begegnet bin. Wir unterhielten uns glänzend – nie habe ich jemand im Gespräch stets so in Grenzen bleibend gesehn – allerbeste Kinderstube. – Direkt das Gegenteil vom Kätzchen [ein Bekannter namens Katz] – alles erotische im Gespräch ausschließend, niemals eine Anspielung, eine halbe Zweideutigkeit. – Ich erwähnte auch in den ersten Tagen seine Bücher nicht – er war zu bescheiden, es zu tun. Er war auch nicht wie Eugen oder Dr. P., in aller Harmlosigkeit ein derbes Wort gebrauchend. Er war Rechtsanwalt, hatte dies aber seiner Dichtungen wegen ganz vernachlässigt – und nun kam schon manchmal der Katzenjammer – er wußte nichts zu dichten oder es gelang ihm nichts u. da er das Dichten im Hauptberuf trieb, war das bös! Überhaupt hielt ich sein Talent für nichts phänomenales, eine nette Fertigkeit zu reimen, Beobachtungsgabe, Pointen – aber doch später eines ernsten Mannes als Hauptberuf nicht würdig. – Ich unterhielt mich gern und oft mit ihm – und er wollte mich heiraten“.

Obgleich auch Leonie Sympathie empfand, gab sie Fritz schlussendlich einen Korb:

„[…] am letzten Tag gingen Edith, er und ich in den Wald – da wurde es mir klar, daß ich wieder die schwere Aufgabe hatte, jemand eine Enttäuschung zu bereiten – aber ich bin für reinen Tisch – nur niemand zappeln lassen. Den ganzen Weg hatte ich schon vorbereitend gesprochen, wie schwer es für ein anständig denkendes Mädchen sei, Körbe zu erteilen – denn er sollte nicht denken, daß ich leichtsinnig mit ihm gespielt. Am Schluß, er wollte reisen, sagte er: ‚Also Sie bleiben bis zum 15.?‘ ‚Ja.‘ ‚Wenn ich also am 12. komme, treffe ich Sie noch.‘ – ‚Ich glaube nicht.‘ – Er neigte das Haupt u. hatte verstanden. Ganz kurz Adieu, ich vergaß vor Bestürzung glückliche Reise zu wünschen u. er ging. Die Antwort war ja ebenso unlogisch wie dumm – aber sie sagte, was ich wollte.“

~~~~~

Marienbad, 1909

„Erste Begegnung m[it] Fritz“

, aus Leonie Meyers Fotoalbum, Marienbad, 1909; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2016/427/0, Schenkung von Familie Oliven

Leonie Meyer (r.) mit Alice P. und Fritz Oliven bei einem Spaziergang, Marienbad, 1909; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2016/145/427, Schenkung von Familie Oliven

Soweit die Rückblende.

Nun können wir dem chronologisch korrekten Erzählstrang weiter folgen und befinden uns wieder im Jahr 1910: Auch in diesem Jahr verbringen die Meyers ihren Sommerurlaub wieder in Marienbad.

„Junge Herren gab es diesmal in Marienbad gar nicht, aber es war eine reizende Zeit, die wir mit Alice P. u. Bertha G. (verlobt mit Dr. M.) verlebten.“

Leonie und ihre Schwester Edith vertreiben sich die Zeit mit Alice und Bertha beim gemeinsamen Tennisspiel. Von beiden hat Leonie eine hohe Meinung: Bertha sei „ein kapriciöses kleines Frau

chen, künstlerisch ver

anlagt, ein bischen prätenziös, aber voll Eigen

art.“

Auch wenn ihr Verlobter nicht sonderlich treu sei, verstehe sie es, ihn „mit tausend kleinen Evas

listen an sich zu fesseln“

. Und Alice sei „ein Pracht

mensch, der ich den besten aller Männer wünsche“

.

„Aber ich habe Angst, daß man Alice überhaupt mürbe machen wird, mit den vielen Freiern, die man ihr vorführt, sie grade wie mich nicht ‚zwingt‘ aber so ‚eindusselt‘ bis der eigne Wille ganz schwach wird u. man resigniert.“

Verächtlich urteilt Leonie Meyer über andere „Mädels“

:

„ich mag diese albernen Gänse nicht mit nur Flirt u. Toiletten, sondern solche Mädchen, in denen man das künftige Weib verspürt, nicht bloß Luxuswesen, sondern solche, die auch wenn sie keinen Beruf haben, an den Gedanken der Zeit teilnehmen, sich ihrer Persönlichkeit bewußt sind und ein weibliches Verstehen für ihre Umgebung u. deren Schwächen haben.“

Leonie Meyer mit einem Tennisschläger, rechts ihre Schwester Edith, links ihre Urlaubsbekanntschaft Bertha G. Davor stehen zwei Balljungen mit Tennisbällen, Marienbad, 1910; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2016/427/0, Schenkung von Familie Oliven

In Marienbad macht Leonie Meyer in diesem Jahr die Bekanntschaft eines jungen Mannes aus Düsseldorf, Hubert P., dem Sohn einer Malerin. Leonie fühlt sich zu ihm hingezogen, fürchtet aber auch, dass er später womöglich „blasiert“, d.h. arrogant, ja ein richtiger „Lebemann“ werden könne. Einen Vorgeschmack bekommt sie bei einem abendlichen Tête-à-Tête:

Tagebucheintrag, Juli 1910

„Eines abends waren alle im Theater, da kam er, [...] saß da im großen Lehnstuhl, redete allerlei Blech über die Ehe u. Frauen, die von Natur aus dazu veranlagt seien, treu zu sein! Während es bei einem Mann unmöglich sei!!! etc., und dann dazwischen wieder sagte er, ‚liebes Kleines‘. Und man hätte wirklich Lust bekommen, ihn zu küssen, wenn ich nicht immer die Angst vor der triumphierenden Miene nachher hätte.“

~~~~~

Ein Mann, vermutlich Hubert P., sitzt lässig auf einer Bank, Marienbad, 1910; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2016/427/0, Schenkung von Familie Oliven

Von Marienbad aus reisen die Meyers weiter nach Hamburg, wo sie zur Hochzeit der Cousine Alice K. eingeladen sind. Von ihrem Bräutigam hält Leonie überhaupt nichts:

Tagebucheintrag vom 20. bis 23. August 1910

„Er ist ein Mordskaffer, der den Mund nur zum Essen auftut, aber dann auch reichlich weit. Er hat sich da fein ins ‚Fettnäpfchen‘ gesetzt, kostet nun das Wohlleben mit behaglicher Breite, läßt sich von Alice verwöhnen, die besten Stücke auf den Teller tun u. gibt sich im Übrigen nicht die geringste Mühe mit Schwiegereltern oder neuen Verwandten, er beschränkt seine Höflichkeiten auf ein Minimum, da Alice ja doch zu ihm hält und er viel zu bequem dazu ist. Außerdem ist er aus ganz kleinbürgerlichen Verhältnissen. Alice leckt ihn immerzu ab“.

Auch sonst amüsiert sich Leonie nicht sonderlich auf der Hochzeitsfeier:

„Bei der Hochzeit hatte ich einen 50j[ährigen] Junggesellen zu Tisch, der Mama schon die Cour gemacht und als sehr flotter Lebemann galt, mir behagte er wenig, er war mehr ein Genre für Verheiratete.“

~~~~~

Zurück in Hannover trifft sich Leonie mit ihren beiden langjährigen Freundinnen Lucie H. und Erna S.. Beide heiraten in Kürze.

Tagebucheintrag, August 1910

„Erna wird es nicht so ganz leicht, manches hatte sie sich in ihren Mädchenträumen anders gedacht und manches in der Ehe schreckt sie noch. – Wenn man nicht so feige wäre und eine zurückgezogene Verlobung in unsern Kreisen als so etwas gräßliches angesehen würde – ich weiß nicht was geschehen wäre –. Und manches physische an Ernst schreckt sie, sie ist sehr sensible und nur wenige Männer haben dafür ein Verständnis. Wohl werden sie einem den ersten Schritt erleichtern – aber für so gewisse Stimmungen sind sie meist zu robust veranlagt. Und für ein bewußt in die Ehe gehendes Mädchen sind doch manche Gedanken ganz peinigend und das Beste ist, man denkt gar nicht. Vielleicht, wenn man sehr verliebt ist, denkt man so etwas nicht, aber wenn man eine Verstandesehe schließt, die nur durch die Gewöhnung (oder Gewohnheit) später zur Liebesehe wird mit einem Mann, zu dem ihre Sinne sie nur hinziehn, weil sie überhaupt ausgehungert ist, nicht weil er grade – sie reizt, so gibt es doch bange Momente – was wird daraus. Aber es wird wohl die Gewöhnung kommen, ihre Wünsche werden einschlafen, die Mädchenträume – und Ideale vergessen werden und eine ruhige Zufriedenheit ihr Leben ausfüllen. Vielleicht wird es ihr auch in der großen Stadt ohne Familie u. Bekannte erst etwas einsam werden u. sie wird erst grübeln und viel weinen.“

~~~~~

Im September 1910 bekommt Leonie erst Besuch von ihrer Freundin Lene H. („sehr glücklich, übermütig, aber mit einem kleinen Stich ins Kokettenhafte“) und dann von Kurt und Rena, die sich ihrer Meinung nach geradezu skandalös verhalten:

„Sie lecken sich bis zur Bewußtlosigkeit u. als sie bei Tisch saßen, so erzählt Marie, die servierte, konnte sie ihnen gar nicht reichen, weil sie zu eng beisammen saßen!“

Leonie Meyer beim Reiten mit ihrem Pferd Lady, 1910; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2016/427/0, Schenkung von Familie Oliven

Im Oktober 1910 reist Leonie Meyer dann nach Neustadt in Oberschlesien, um ihre Freundin Alice P. zu besuchen, mit der sie im Sommerurlaub eine solch gute Zeit verbracht hatte. An Jom Kippur gehen die beiden Freundinnen gemeinsam in die Synagoge, denn:

„Man braucht einen Tag in dem Hasten des Jahres, um mit sich selbst zu rate zu gehen!“

Am Abend vor ihrer Abreise kommt Alice zu Leonie ins Zimmer und schüttet ihr Herz aus:

Tagebucheintrag vom 12. November 1910

„[Sie] saß auf meinem Bett und wollte etwas sagen u. wagte es nicht. Alicechen leidet an demselben wie ich – an der Freiersuche der Eltern. ‚Wir haben ihr schon so viele dies Jahr vorgestellt, ich weiß gar nicht, was sie immer dagegen einzuwenden hat, nun soll sie aber mal endlich Schluß machen!‘, sagte ganz ungeduldig Frau P. zu mir [...]. Sie denkt darin ebenso wie meine Eltern, daß diese Art der Eheschließung die Einzig Mögliche u. ganz Natürliche ist. Daß ein modernes Mädchen anders empfindet, ist ihnen unmöglich zu verstehn. Und doch denkt Alicechen wie ich – wir hoffen einen Menschen, den wir lieben, eben nicht auf jene Weise zu erlangen, grade wie ich bei Dr. O[liven] Angst hatte, daß Papa sich dazwischen steckt, hat sie es bei dem Manne, den sie gern hat – sie lebt in Hoffen u. Harren wie ich u. wagt doch den Eltern aus Angst vor deren Taktlosigkeiten nichts zu sagen. Sie ging im Zimmer umher u. kämpfte mit sich, ob sie’s mir anvertrauen sollte. Ich drehte das Licht ganz aus, sie legte sich neben mich u. gestand, daß es Carl sei. Ich kam ihr entgegen. Sie mag ihn seit Februar gern u. wäre ihre Mutter damals nicht für die plötzliche Abreise gewesen, wäre es auch zu einem klärenden Wort gekommen. So hat sie lange nichts von ihm gehört. Sie fragte mich ein wenig im Sommer aus – das war alles. Dann fragte sie mich jetzt aus. Ich sagte: ‚Ich halte ihn für einen anständigen Charakter.‘ ‚Erzähl mir ein bischen, was er sonst für Eigenschaft hat.‘ ‚Nun, das ist zu subjektiv, was ich nett finde, magst Du nicht u. umgedreht. [...].‘ ‚Bummelt er viel?‘ ‚Wie alle, nur hat er den Anstand, nie etwas davon merken zu lassen‘ – das sind übrigens nicht die Schlechtesten, die sich ausgetobt.“

~~~~~

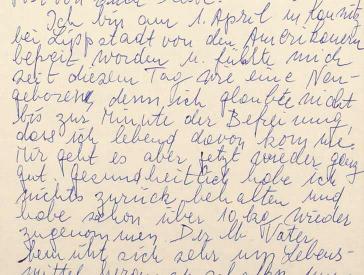

Die folgenden Seiten des Tagebuchs fielen wohl später Leonie Meyers Selbstzensur zum Opfer, jedenfalls wurden sie herausgerissen. Aus den wenigen fragmentarischen Zeilen, die erhalten sind, wird deutlich, dass Leonies Herz weiter für Fritz Oliven schlägt: „Nein, ich will Dr. O[liven]!“

„Nein, ich will Dr. O.!“, Ausschnitt aus einem Tagebucheintrag vom November 1910; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2016/145/636, Schenkung von Familie Oliven

Während eines Aufenthalts in Berlin ergreift sie selbst die Initiative und kontaktiert seine Mutter Louise Oliven:

Tagebucheintrag vom 12. November 1910

„Ich meldete mich bei Frau Dr., obgleich ich mich aufdringlich fand. Sie bestellte mich Montag in Schillings Konditorei [am Kurfürstendamm]. Wir redeten von Gleichgültigem. Ich saß wie auf Kohlen. Sie lud mich zu Mittwoch ins Theater ein. Ich kann gar nicht sagen, wie unsagbar aufdringlich ich mich fand und wie peinlich es mir war.“

~~~~~

Weitere Seiten hierzu fehlen; erst am 15. November 1910 geht es mit einem Tagebucheintrag weiter, der darüber aufklärt, dass Leonie wegen eines Sehnenrisses vorerst das Bett hüten muss.

Im neuen Jahr trifft Leonie ihre verheiratete Freundin Lucie H., wieder. Von ihr erfährt sie, wie unglücklich und gewaltförmig sich die Ehe ihrer gemeinsamen Freundin Erna gestaltet:

Tagebucheintrag vom 2. Januar 1911

„Lucie erzählte mir aus Ernas Ehe – Erna hat in Hamburg keinen zum Aussprechen, obgleich ihr Herz übervoll ist. Daß sie es Lucie anvertraut und nicht mir, verstehe ich vollkommen, denn unter jungen Frauen redet sich viel leichter über so etwas. Erna erwartet ein Kind – sie war erst sehr elend u. sehr einsam – u. mußte doch Ernst stets zu Willen sein. Sie ist ihm nicht böse, sie sagt ‚er ist Mann‘ aber innerlich totunglücklich dabei. Schon am ersten Abend ihrer Hochzeitsreise nahm er sie so heftig, daß sie vor Schmerzen laut schrie. Und vor jedem neuen Abend zitterte. Und er war ganz Mann u. hatte kein Verständnis für ihre seelischen Leiden. Wenn es vorüber, schlief er fest und befriedigt, während sie klar u. wach die Nacht über lag u. grübelte. Und nüchtern u. freudlos dabei war, weil sie sich ohne Rücksicht auf ihre Stimmung geben mußte, nur aus Gattinnen Pflicht. Und bis jetzt ist es ihr noch nichts als eine lästige ‚Pflicht‘, die ihr mehr Ekel erweckt – und als sie Ernst neulich fragte: ‚Nun wenn Du jetzt noch davor ständest, nachdem Du weißt, würdest Du wieder heiraten?‘ Worauf ein promptes ‚Nein‘ ertönte. So qualvoll ist ihr das Eheleben.“

~~~~~

Dreiteilige Fotoserie von Lucie H. aus Leonie Meyers Fotoalbum, 1907; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2016/427/0, Schenkung von Familie Oliven

Erneut folgt eine Reise nach Berlin, mit Eltern und Schwester. Auf dem Programm stehen gleich am ersten Abend ein Besuch der Operette Die schöne Risette und anschließend ein Dinner im Kaiserhof am Wilhelmplatz. Der eigentliche Zweck der Reise gilt aber etwas anderem.

Tagebucheintrag vom 11. bis 16. Januar 1911

„Diesmal wußte ich, daß es Ernst wurde. Papa hat diesmal eine besondere Nummer in petto u. mein Interesse dafür zu erwecken verstanden. Eigentlich wollte er schon vor Weihnachten vorführen, aber ich streikte. Am ersten Abend ‚schöne Risette‘. Ich dachte, er wäre im Theater oder nachher beim Essen im Kaiserhof. Ich zitterte, aber er kam nicht. Erst ganz nachher, beim Kaffeé in der Halle stand irgendwann aus einem Freundeskreise ein Herr auf, grüßte Papa, sprach mit ihm zwei Minuten über Geschäfte u. wagte mich nur ganz flüchtig schief von der Seite anzusehn, und sprach mit mir nur direkt kaum ein Wort. Ihm war die Situation peinlich. Mir auch. Zwei Tage später nahm er mit uns Thee, sprach aber wieder kaum direkt mit mir. Erst am letzten Abend bei Hiller, wo auch Edith dabei war, wurden wir lebhafter. Aber Edith schien ihm besser zu gefallen. Sie war auch unbefangener u. darum lebhafter und natürlicher. Ich kann nicht sagen, daß er mir mißfällt, aber ich glaube seine geistigen Interessen sind nicht groß. – Ich habe Angst vor der geplanten Begegnung in Schierke. Papa ist so in ihn verliebt, ich bin es auch müde, ‚nein‘ zu sagen, selbst Mama fängt an, Reden zu schwingen, wenn andere sich verloben.“

~~~~~

Kaum zurück in Hannover kommt Leonies Freundin Alice P. zu Besuch. Sie ist unterdessen mit Karl verlobt, der aus Hannover stammt, ein Verwandter Leonies ist und soeben sein Examen zum Gerichtsassessor bestanden hat. Alice weilt in Hannover, um in seine Familie eingeführt zu werden. Leonie beobachtet das frischgebackene Paar und urteilt:

Tagebucheintrag vom 5. Februar 1911

„Sie waren ein sehr vernünftiges Brautpaar – fast ein wenig zu kühl. Keine Liebesworte, keinerlei Geküsse. Sie taut vielleicht als Frau auf oder schon, wenn sie in Neustadt ist – sie sind sich noch so fremd u. Alice ist keine Natur, die gleich alle ihre Gedanken u. Gefühle zum besten gibt – außerdem reichlich kritisch u. überlegt. Sie denkt sich das Zusammenleben mit Karl, der so viele Interessen hat, schön. [...] Er wird gut zu ihr sein, aber ob sie glücklich wird? Eine Natur die im Liebesrausch alles hinnimmt, ist sie nicht. Ich hoffe, sie wird hier nicht zu einsam sein.“

Karl verhalte sich

„ein bischen schüchtern u. benommen ihr gegenüber, seine Energie war futsch, ganz ängstlich tat er ihren Willen u. behandelte sie als Mimose. Er hätte vielleicht gern mehr Zärtlichkeit, aber er hält das für die Tugend eines reinen jungen Mädchens, vor denen er – (er ist ein anständiger Mensch -) hohen Respekt hat und da er nur das Liebesgebahren der ‚anderen‘ kennengelernt hat, glaubt er, bei einer Haustochter gehört solche zurückhaltende Keuschheit dazu u. versucht sich einzureden, daß es etwas sehr achtenswertes an Alice ist u. läßt sie (während der Verlobungszeit jedenfalls!) gewähren. Im Gegenteil, er freut sich auf ihre ‚Erweckung!‘“

~~~~~

Während nun auch Leonies Freundin Alice verlobt ist, suchen Leonies Eltern weiterhin einen Mann für sie. Schon Anfang März 1911 verreist die Familie in dieser Sache wieder, diesmal nach Wiesbaden.

Tagebucheintrag vom 2. März 1911

„Morgen geht es nach Wiesbaden. Trübes Wetter u. es verspricht, trostlos zu werden. Wäre das Wetter zu einer Reise verlockend, dann wäre nicht alles gar so nackend und traurig, sondern es wäre eine Erholungsreise, bei der die Begegnung einen zufälligen Anstrich bekäme. – So ist es eine höfliche Form, man merkt die Absicht u. man wird verstimmt. – Aber ich will mir Mühe geben, ihn nett zu finden – es hat ja doch keinen Zweck, sich länger zu sträuben u. in Phantasien zu leben – ganz ruhig, willenlos, lasse ich mich mitnehmen – ich wußte, daß es so kommen würde. Ich habe die Begriffe, Liebe u. Seelenharmonie, geistige Gemeinschaft aus der Vorstellung von meiner Ehe gestrichen u. mir vorgenommen, glücklich zu werden ohne dies – ich habe den Willen, u. ich glaube das Leben wird mich nicht unterkriegen. – Ich glaube, daß ich stark genug sein werde, mich allein mit allem abzufinden, auch wenn mein Mann an meinem Seelenleben keinen Teil hat.“

~~~~~

Wie sich der Aufenthalt in Wiesbaden und die Begegnung mit dem ihr bis dahin unbekannten Mann gestaltete, vertraut Leonie ihrem Tagebuch fünf Tage später an.

Tagebucheintrag vom 7. März 1911

„Am Sonnabend Morgen, als Mama u. ich ausgehn wollten, kam Herr M. über den Corridor u. schloß sich uns an. Nachmittags gingen wir zusammen zur Dietenmühle und abends aßen wir im Kurhaus, am Sonntag gingen wir zwei zusammen im Wald spazieren, ich erzählte ihm von meinen Freundinnen – nachmittags waren wir in Biebrich, dann in der Blum’schen Conditorei, wo er seine Vorliebe für Süßigkeiten bezeugte, vorm Abendbrot kam er eine Minute in unser Zimmer, aber Mama saß da u. schrieb einen Brief, dann nach dem Abendbrot sagten wir ‚Adieu‘ ohne irgendetwas – so daß er jedenfalls ebenso im Zweifel ist, wie ich, was das gibt. Hätte ich mich ehrlich mit ihm aussprechen können, so hätte ich etwa folgendes gesagt: Sie haben wohl gefunden, daß ich ein Mädel bin, mit dem sich leben läßt und ich denke das Gleiche von Ihnen. Sie haben mir gefallen – aber ich empfinde ebensowenig heiße Liebe für Sie, wie Sie für mich. Ich bin eine zu kritische Natur, um Sie zu lieben. – Sie sind ein gutmütiger Mensch, auch mit Geld nicht kleinlich. Aber ein bischen zu viel Börsianer – in Manieren u. Rede - u. vor allem reichlich materiell denkend. Meine Seele wird ein bischen hungern bei Ihnen, an meinem Geistesleben werden Sie wohl keinen Anteil nehmen. [...] Herr M. u. ich unterhielten uns so unpersönlich, wie ich mich nie mit einem jungen Herrn, mit dem ich viel allein war, unterhalten habe. Wir sind uns so fremd wie am ersten Tag, trotzdem er jetzt weiß, daß ich sehr intelligent u. praktisch bin u. ich, daß er sehr gutmütig, kinderlieb, ein bischen Pottenkieker [neugieriger Mann] ist. Seine schlechten Manieren kann man ihm ja abgewöhnen – ein bischen sehr dick ist er auch. Ob es überhaupt was gibt? U. was er wohl denkt? Ich glaube ebenso kühl wie ich.“

~~~~~

Leonie Meyer mit einem nicht identifizierten Mann beim Golfspielen, ca. 1911; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2016/427/0, Schenkung von Familie Oliven

Zwei Wochen später ist Leonie mit ihrer Familie endlich wieder in Berlin. Man besucht zusammen den Kammerspielball und Leonie amüsiert sich – wider Erwarten:

Tagebucheintrag vom 20. März 1911

„Hinter mir stand ein bildhübscher Blonder, ich schaute ihn ein bischen an, dann verlegen wieder weg – so recht anlocken mit Blicken mag u. kann ich nicht. Er forderte mich zum Tanzen auf, dann kam die Vorstellung zu der er mir sorgsam einen Stuhl holte. Nachher setzten wir uns oben, wo es ganz fein wie in einem Privathaus war u. tranken Sekt, ein Freund mit seinem Münchner Kindl, die auch ein sehr feines Mädl – wohl vom ‚Kurfürstendamm‘ war, dazu. Er siezte mich erst, er war, wie er selbst sagte, zu norddeutsch, um gleich in Stimmung zu sein. […] Seinen Namen nannte er nicht, aber er war kavaliermäßig u. gütig sorgsam, schnitt mein Roastbeefbrötchen zurecht u. hatte gütige, aber stahlharte blaue Augen. Papa u. Mama waren auch unten, ich tat aber, als ob sie nicht zu mir gehörten.“

Leonie und ihr Kavalier kommen sich im Laufe des Abends näher. Leonie gelingt es, ihren Vater abzuschütteln, der auf sie aufpasst. Ihr Verehrer besteht darauf, sie nach Hause zu bringen – und Leonie nimmt das Angebot nach einigem Zögern an.

„Im Auto umarmte er mich. Ich wehrte mich, denn er suchte meinen Mund, seine Zunge berührte meine Lippen u. meine Zunge u. das war mir ein bischen unangenehm. (Nicht mal sehr eklig – er war so appetitlich u. Nichtraucher). ‚Wie bei einer Operation‘, entfuhr es mir, als ich mich so wehrte. Er ließ einen Augenblick nach, dann küßte er mich noch heftiger u. seine Hände suchten wie rasend unter mein Kleid zu gelangen an meinen Schenkel. ‚Du bist gemein.‘ Sofort ließ er ab. ‚Gemein will ich nicht sein, Du hast Glück, daß Du an mich gekommen bist. Doch warum willst Du Dich nicht geben, Du hast Temperament, Du kleiner Satan, gib Dich – sieh, morgen weißt Du von nichts mehr.‘ (Aber übermorgen zeigen sich vielleicht schon Folgen, dachte ich.) ‚Warum willst Du Dich erst in der Ehe geben, glaubst Du, daß Dein Mann all Dein Temperament weckt. – Sieh, aber ich will Dir etwas ins Ohr sagen: An diese Fahrt im Wagen sollst Du denken, auch wenn Du schon lange verheiratet bist.‘ – Ich war so dumm zu sagen: ‚Sei nicht theatralisch‘, was ihn, glaube ich, sehr verletzte. Und er war ein anständiger Mensch, denn wenn ein junges Mädchen sich (gern, wie er merkte) küssen läßt, so darf sie nichts sagen, wenn er in der schwülen Stimmung, im Taumel, seine Hände vergißt. Um so fabelhafter war es, daß er sofort aufhörte. ‚Gib mir zum Schluß noch einen Kuß auf den Mund.‘ Das wollte ich nicht u. so küßte er mich zum Abschied. Ich wäre gerne noch an seinem Halse hängen geblieben u. dachte noch stundenlang an ihn und daß er mir doch gern Hals u. Brust hätte küssen dürfen. Ach ich ärgerte mich über mich, daß ich wieder mal zu albern war, und nicht genug genossen habe. Wie hätte er mich küssen dürfen! Alles hätte ich ihm gern gegeben, soweit es nicht die Furcht vor Folgen verbot. Von Scham oder keuscher Angst war in jenem Augenblick nichts mehr in mir! Ihm muß es auch ärgerlich sein, so mittendrin aufhören zu müssen. Einem Manne ärgerlicher als einem Mädchen. – Gerne hätte ich ihm noch, um ihn zu versöhnen, gesagt, daß es mir schmerzlich wäre zu versagen, – daß es für mich beim Heiraten doch kaum ein ‚Geben, schenken‘ gibt, nur ein Genommen werden, pflichtschuldigst am ersten Tag, ob in Stimmung oder nicht – kein Fest der Liebe, aber dann waren wir schon am Kaiserhof u. viel blieb ungesagt, ungeküßt.“

~~~~~

Während die Meyers noch in Berlin sind, werden sie von Herrn M. aufgesucht, der Leonie in Wiesbaden als Heiratskandidat präsentiert worden war.

Tagebucheintrag vom 6. Mai 1911

„[Er] kam ein paar Mal, aber nur ganz flüchtig u. unpersönlich. Dann zu Papa. Und erzählte dem, daß sein verstorbener Onkel sein ganzes Vermögen in eine unsichere Sache gesteckt hätte. Und er nicht eher heiraten wolle, ehe es reguliert. Aber er hoffe, bald... Nun war Papa sehr traurig, da er ihn gern mochte. Doch er schien die Sache als erledigt zu betrachten. Ich fragte mal später danach: ‚Man hat doch keine Lust, sein ganzes Vermögen da hinterher zu werfen. Es ist nicht mehr daran zu denken.‘ Das ärgerte mich. Nicht weil ich mein Herz an ihn gehängt, ich bin sogar froh über die Lösung, aber dass Papa mich so als Bagatelle betrachtet. Erst stellt er ihn vor. Fragt mich, wie ich ihn finde. ‚Verliebt bin ich nicht, aber ich kann ihn ja nehmen!‘ Darauf Entrüstung bei Papa, daß ich so kühl. Dann plötzlich weil er in solcher Kalamität, findet er es ganz selbstverständlich, daß alles aus u. das das ganze Ereignis mit keinem Worte mehr gestreift wird. Wenn nun, wie er das wollte, mein Herz wirklich dabei im Spiel gewesen wäre? Bei dieser Art, die Geschichte als selbstverständlich beendet zu betrachten, zeigt er doch deutlich, daß er auf mein Herz nicht rechnet, wozu also dann die Empörung, wenn ich das ehrlich sage, daß ich es nur aus Vernunft getan hätte. Mit Liebe kann man doch nicht so umspringen u. nach Belieben ‚Schluß‘ kommandieren!“

~~~~~

Im Juni 1911 ist Leonie wieder zu einem Polterabend eingeladen, der aber „öde“ ist, obgleich sie sich in einem „rosa Libertykleid“ sehr herausgeputzt hat und Komplimente bekommt: „sehe besonders gut aus, was mir Rudolf, der einen Schwips hatte, an

dauernd sagte.“

Vom 15. Juli bis 13. August 1911 verbringen die Meyers wieder ihren Sommerurlaub in Marienbad. Mittlerweile sind zwei Jahre vergangen, seit Leonie Meyer hier Fritz Oliven kennengelernt hatte. Er spukt immer noch in ihrem Kopf herum.

„In Marienbad erzählte mir Frau Rat F., daß Dr. O[liven] noch immer an mich dächte, ob er herkommen sollte. Ich sagte nicht ja, denn langsam hatte ich mich an den Gedanken gewöhnt, daß es nichts werde u. wollte nicht wieder aus dem Gleichgewicht heraus.“

Um auf andere Gedanken zu kommen, verbringt sie viel Zeit mit Herrn L., dem Prokuristen einer Großbank. Sie ist von ihm angetan, da er „hübsch, groß u. blond“ ist und sie „ja doch mal heiraten mußte“ und sie der „Vorstellerei“ ohnehin überdrüssig ist. Aber Herr L. hat „tausend materielle Bedenken“ und reist plötzlich ab.

Im September 1911 fährt Leonie Meyer mit ihrem Vater nach Berlin. Dort wird sie von Frau Rat F., die ihr vor zwei Jahren Fritz Oliven in Marienbad vorgestellt hatte, zum Mittagessen eingeladen. Man geht in das Weinhaus Rheingold am Potsdamer Platz – und es kommt zu einer unerwarteten Wiederbegegnung:

Fritz Oliven als junger Mann im Gehrock, Atelieraufnahme (Königl-Hof-Photograph J.C. Schaarwächter), Berlin, 1900; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2016/147/18, Schenkung von Familie Oliven

Tagebucheintrag vom September 1911

„Als ich ins Rheingold kam, stand plötzlich Fritz Oliven bei Rats [F.]. Und wir waren gleich wieder gut Freund, ich neckte ihn mit einer Grapefruit, die er bestellte, suchte ihm aus und fand denselben großen Buben von vor 2 Jahren. Dann brachte er mich zu Becca und unterwegs discutierten wir über Lebensfragen u. waren stets ganz verschiedener Meinung. Er erzählte immer, daß er nichts täte, auf dem Sofa läge – ich machte ihm klar, daß ich eine entgegengesetzte Natur sei. Vor Beccas Haus sagte er: ‚Auf Wiedersehen heute Abend.‘ ‚Ach, sind Sie auch nachher im Fürstenhof?‘ ‚Darf ich nicht schon ins Theater kommen?‘ ‚Ja‘. Mit diesem ‚Ja‘ wußte ich, hatte ich eine Zusage gegeben, die weiter ging, das ahnte ich. Und im Theater waren seine verheirateten Schwestern. Ich hatte das übrigens geahnt, und hätte mich gewundert, wenn sie nicht die Neugierde gehabt hätten, mich endlich einmal zu sehen. Und sie kamen mit in den Fürstenhof u. waren nett, aber Dr. Oliven ärgerte ich aus Oppositionsgeist.“

Nach einem vergnügten Abend im Hotel Fürstenhof am Potsdamer Platz erwartet Leonie am nächsten Morgen eine Überraschung:

„Und am nächsten Morgen wachte ich auf u. bekam einen Rosenstrauß ans Bett. Und murmelte immerzu: Es gibt nichts, es gibt nichts, denn ich fand unsere Lebensanschauungen zu verschieden. Und gleich darauf klingelte er an, ob ich um 12 mit ihm spazierengehen wolle. Und ich sagte: ‚Ja.‘ [...] Ich ging dann Einkäufe machen u. dachte an nichts mehr, bis um 12. Da stand er, sagte, er habe ein Auto warten und schleppte mich hinein. Und ich redete erst ein bischen von Samtkleidern; bis er mich plötzlich unterbrach: Sie sind doch ein vernünftiger Mensch, glauben Sie, daß wir zwei miteinander leben können? Und ich sagte: ‚Ich habe so Angst, daß Sie dabei unglücklich werden, denn ich bin zu energisch und wir sind so verschiedene Charaktere.‘ ‚Haben Sie mich gern?‘ ‚Ja‘. ‚Na dann ist alles gut, [...]. Sie sind eine Frau, auf die man sich verlassen kann. [...]‘ Dann versuchte er mir einen Kuß auf die Backe zu geben, der aber in der Luft hängen blieb. Dann am [Bahnhof] Zoologischen [Garten] stiegen wir aus, und gingen spazieren und setzten uns auf eine Bank und er nahm meine Hand und redete von so vielen Dingen, die ein Bräutigam sonst nicht sagt und am liebsten hätte er mir gleich alles aus seinem Leben erzählt, er mag so ungern was allein tragen, ist so mitteilungsbedürftig. Von den zwei dazwischen liegenden Jahren redeten wir keine Silbe. Und dann gingen wir ins Hotel, Papa war gerührt, Mama am Telephon erschreckt, sie hatte ja auch, da ich mich nie ausspreche, als ich abreiste, nicht geahnt, was würde. Auch zu Fritz’ Mutter gingen wir, an der er sehr hängt.“

~~~~~

Nach Jom Kippur kommt Fritz zu seinem Antrittsbesuch nach Hannover:

Tagebucheintrag vom Oktober 1911

„In Hannover wurde es über Versöhnungstag geheim gehalten, was mir sehr schwer war, aber ich habe ja schweigen gelernt. Dienstag kam er, abends kamen gleich einige Verwandte. Mittwoch, um uns mal in Ruhe zu sprechen, gingen wir nach Barsinghausen. Es ist sonderbar, wie vertraut und ungeniert wir gleich waren – so intim vom ersten Augenblick an wie Eheleute, keine falsche Scham, ich erröte nicht, geniere mich nicht, schaudere nicht mehr bei manchen Gedanken, ich hätte nie gedacht, daß man so natürlich miteinander reden könnte. Einmal sagte ich ihm, daß die meisten Brautpaare nicht so natürlich miteinander redeten, weil die meisten Bräutigame nicht möchten, daß ihre Bräute so wissend sich zeigten, die müßten das weiße Gänschen spielen. Ich hätte mich auch darauf eingerichtet, aber er sagte, das hätte ich nicht nötig u. ich finde das vereinfacht die Sache sehr. [...] Ich soll ihn nur nie betrügen, sollte ich ihm schwören. Ich tat es nicht, denn man weiß ja nie, was kommt. Ich beruhigte ihn aber soweit, daß es nur an ihm liegen könne, wenn ich es täte, wenn er mich erst ein Übermaß von Zärtlichkeiten lehrte u. dann hungern ließe. Schon am ersten Tage lehrte er mich, als niemand es sah, Zärtlichkeiten, die ich nie geahnt u. mich ganz in Verwirrung brachten. Ich sagte ihm ganz offen, daß die am Anfang der Brautzeit Tierquälerei seien u. er ließ sie. Ich nehme mich sehr zusammen u. bleibe bis jetzt mit äußerster Anstrengung kühl, denn ich sage mir, wenn ich mich ganz offenbare, habe ich keine Waffe mehr, ich bin so schon viel zu verliebt u. gebe immer nach, bin viel zu weich.“

~~~~~

Die beiden sehen sich in den nächsten Wochen immer wieder, mal in Hannover, mal in Berlin. Sie lernen sich besser kennen und verlieben sich immer mehr ineinander, wie Leonie in ihrem Tagebuch festhält:

Tagebucheintrag vom 9. November 1911

„Fritz ist sehr gut und jedesmal wenn er hier war, sehe ich unserer Ehe froher entgegen, kein bischen Angst habe ich. Ich fühle in allem was er sagt u. denkt, daß er mich herzlich lieb hat, in allem schimmert die Freude, mich zur Frau zu bekommen durch. [...] Er fühlt und denkt so anständig und ist gar nicht so blasiert [arrogant] wie ich dachte, jungenhaft froh, glücklich wenn man gut zu ihm ist, im Guten butterweich, aber er weiß, was er will zum Glück. Der einzige von meinen Bedenken, das ich ihm immer wieder betone, ist, daß er sein Bureau aufgibt und nur dichten will zu Hause –. Ich bin zu sehr Banquierstochter und das von der großen Meinung abhängig sein, ist mir unheimlich. Er braucht eine starke Frau, die sich stets gleich bleibt, denn wenn er irgendwie Mißerfolg hat oder etwas ihn drückt, ist er gleich (er ist so sensible, das liebe Kerlchen) so deprimiert. Und dann will er zu mir gelaufen kommen. Und es ist gut, daß ich so bin, wie ich bin. Aber es ist doch eine seltsame Mischung, die er verlangt – reich und stark. Ob ich wohl so reich bleibe – denn mein Charakter ist doch mehr fest, ein bischen laut, herrschend und anordnend. Aber wenn er so gütig zärtlich bleibt, bin ich ja entwaffnet. Er hat noch, trotz seiner langen Junggesellenzeit, sehr sehr viel frische, junge Zärtlichkeit für mich über. Ein bischen traurig wurde ich im Anfang immer bei seinen Liebkosungen, die mir stürmisch schienen. Eine Frau, die so lange alle ihre Liebeswünsche hat verbergen müssen, kann nicht gleich so wohl sich dabei fühlen, dies ‚auf den Mann stürzen‘ wie es manche tun, liegt mir nicht. Ich war erst passiv – fast ‚duldend‘ kam ich mir vor – wagte nicht, meinen Wünschen Gehör zu geben u. schämte mich ihrer. Doch ich danke ihm im Stillen die gütige, vorsichtig werbenden Liebkosungen, und die Mühe, die er sich mit mir gibt.“

~~~~~

Es kommt aber auch zu ersten Irritationen bei Leonie, als sie erfährt, dass sie in ihrer gemeinsamen Wohnung in Berlin getrennte Schlafzimmer haben werden. Fritz könne nicht schlafen, wenn jemand anderes im Raum sei.

„Und ich konnte anstandshalber nicht ‚nein‘ sagen, das hätte so ausgehungert ausgesehen.“

Und inmitten der Hochzeitsvorbereitungen kommt es zum ersten Streit des jungen Paares:

„ich hatte auf der Einladungsliste ein paar streichen wollen, was Fritz nicht paßte, da war er beleidigt, so traurig, als ob er heulen wollte. [...] Und nun bin ich ängstlich geworden, denn meine Zunge ist sehr schnell u. wenn mein eigener Mann empfindlich ist, wird es schlimm für mich.“

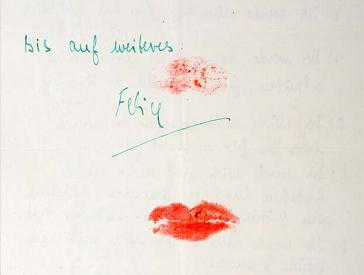

Eineinhalb Jahre lang war das Tagebuch Leonies treuer Begleiter. Am 11. Januar 1912, fünf Tage vor der Hochzeit, schreibt sie den letzten Eintrag hinein, zwischen Wehmut, Vorfreude und Bangen schwankend:

„Das Brautpaar“: Leonie Meyer und Fritz Oliven in ihrer Verlobungszeit, Hannover, Oktober 1911; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2016/428/0, Schenkung von Familie Oliven

Tagebucheintrag vom 11. Januar 1912

„Nun geht meine Brautzeit zu Ende, die eine ungetrübt schöne war. Jedesmal, wenn Fritz kommt, wird er mir lieber, der gute, treue Bube, der so zärtlich und gütig sein kann – und – frech. Mich erschreckt ja noch vieles und manchmal habe ich Angst vor dem Eheleben. Und für ein Mädchen ist es doch eine größere Veränderung als für einen jungen Mann. Ich gehe aus der Vaterstadt, an der ich so hänge, aus meinem Elternhause, aus dem alten lieben Freundeskreis in so ganz neue Umgebung, um ein ganz anderes Leben zu führen als bisher. Ich habe wohl die Fähigkeit, mich sehr rasch einzuleben, aber die neuen Bekannten sind mir doch nicht gleich das, was meine alten Freunde mir waren. Und ob ich mit meinen Schwägerinnen gleich so vertraut werde, weiß ich nicht, wir sind noch ein bischen conventionell zusammen, auch mit der Schwiegermutter und ich habe Angst, daß sie stets Fritz Partei ergreifen werden, weil sie so sehr in ihn verliebt sind.“

~~~~~

Die letzten Zeilen lauten:

„Nun will ich aber dies Buch abschließen mit dem Wunsch, daß das neue Leben, das ich nun beginnen werde, mir ebensoviel frohe, so wenig trübe Tage bringt, wie das alte. Und mein Fritz so bleibt, wie in der Verlobungszeit und ein gütiges Geschick über unserer Ehe walte. Daß unsere Liebe sich stets gleich bleibe, täglich neu und ewig jung, damit unsere Ehe schließlich, die mit einem Übermaß an Liebe begonnen, nicht als ein stumpfes, gewohnheitsmäßiges Nebeneinanderhergehen endige. Daß Krankheit und Unglück unsere[r] Schwelle fern bleibe.“

Zitierempfehlung:

Jörg Waßmer (2021), „Nein,

ich will Dr. O.“. Leonie Meyers Tagebücher aus den Jahren vor ihrer Eheschließung (1910–1912).

URL: www.jmberlin.de/node/7741

Blick hinter die Kulissen: Anekdoten und spannende Funde bei der Arbeit mit unseren Sammlungen (22)