Beiträge aus dem Blog des Jüdischen Museums Berlin

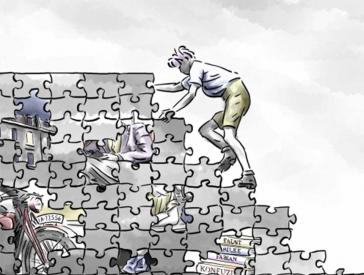

Work in progress

Weil unsere Website seit dem Relaunch von 2016 selbst magazinartigen Charakter hat, ziehen ausgewählte Beiträge aus unserem früheren Museumsblog derzeit nach und nach hierher um. So wollen wir gewährleisten, dass relevante, zeitlose Beiträge künftig einfacher über die thematischen Zugänge unserer Website auffindbar sind. Wer sich speziell für im Blog-Kontext entstandene Texte interessiert, findet auf dieser Seite gebündelt alle bereits umgezogenen Blogbeiträge.

Neue Artikel, Features und Online-Projekte veröffentlichen wir seit 2017 direkt hier auf der Website (alle Online-Projekte anzeigen).

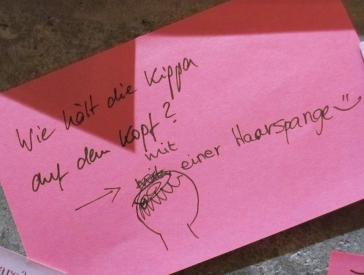

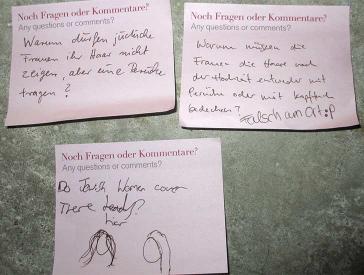

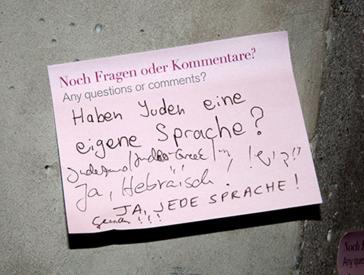

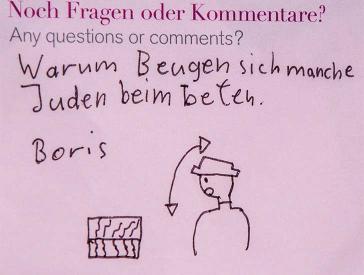

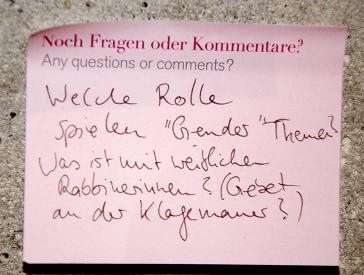

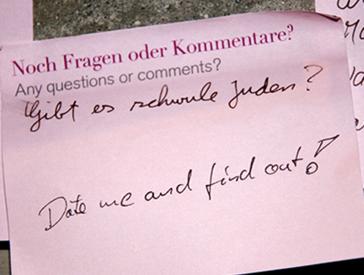

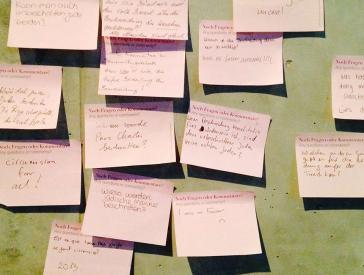

Frage des Monats: Was sie schon immer über Jüdinnen*Juden wissen wollten (7)

Feiertage: Alte Riten, neue Bräuche (19)

Blick hinter die Kulissen: Beiträge zur Ausstellung „Haut ab! Haltungen zur rituellen Beschneidung“ (9)

Blick hinter die Kulissen: Anekdoten und spannende Funde bei der Arbeit mit unseren Sammlungen (22)

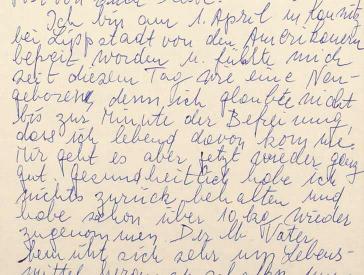

Erfahrungsberichte: Was man bei Führungen alles erleben kann (5)

Blick hinter die Kulissen: Beiträge zur Ausstellung „Welcome to Jerusalem“ (9)

Blick hinter die Kulissen: Beiträge zur Ausstellung „Die ganze Wahrheit“ (7)

Interviewreihe: Neue deutsche Geschichten (12)

Rezensionen: Junge jüdische Autor*innen (2)