Mediathek

Mitschnitte von Veranstaltungen, Tagungs-Dokumentation und mehr

Wir nehmen viele unserer Tagungen, Vorträge und Diskussionsveranstaltungen auf und stellen sie Ihnen hier zur Verfügung.

Da die meisten unserer Mitschnitte Gespräche oder Vorträge sind, eignen sie sich auch für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderungen.

Veranstaltungen mit Zeitzeug*innen

Zeitzeuge im Gespräch: Jack Weil, Video-Mitschnitt vom 10. Mär 2025

Mehr zur Veranstaltung

Zeitzeuge im Gespräch: Kurt Salomon Maier, Video-Mitschnitt vom 28. Okt 2024

Mehr zur Veranstaltung

Zeitzeuge im Gespräch: Herbert Zwartz, Video-Mitschnitt vom 16. Apr 2024

Mehr zur Veranstaltung

Zeitzeugin im Gespräch: Ruth Weiss, Video-Mitschnitt vom 20. Sep 2022

Mehr zur Veranstaltung

Zeitzeuge im Gespräch: Harry Raymon, Video-Mitschnitt vom 28. Feb 2022

Mehr zur Veranstaltung

Zeitzeugin im Gespräch: Eva Schloss zum Holocaust-Gedenktag, Aufzeichnung vom 21. Jan 2021

Mehr zur Veranstaltung

Das Familienalbum: Podiumsgespräch mit Stifter Peter Schaul und Mitarbeiter*innen des Museumsarchivs, Video-Mitschnitt vom 9. Nov 2020 Mehr zur Veranstaltung

Zvi Aviram: Dem Tod von der Schippe gesprungen, Video-Mitschnitt vom 16. Sep 2019 Mehr zur Veranstaltung

Sally Perel: Hitlerjunge Salomon, Video-Mitschnitt vom 12. Jun 2019 Mehr zur Veranstaltung

Peter Neuhof: Eine Jugend im Schatten der Verfolgung, Video-Mitschnitt vom 3. Dez 2018 Mehr zur Veranstaltung

Hanni Levy: Überleben in Berlin, Video-Mitschnitt vom 25. Jun 2018

Mehr zur Veranstaltung

Anita Lasker Wallfisch: Mich hat Auschwitz nie verlassen, Video-Mitschnitt vom 28. Mai 2018

Mehr zur Veranstaltung

Margot Friedländer: Versuche, dein Leben zu machen, Video-Mitschnitt vom 9. Apr 2018

Mehr zur Veranstaltung

Walter Frankenstein: Nicht mit uns, Video-Mitschnitt vom 31. Jan 2018

Mehr zur Veranstaltung

Horst Selbiger: Und es wird kommen der Tag ..., Video-Mitschnitt vom 11. Jan 2018

Mehr zur Veranstaltung

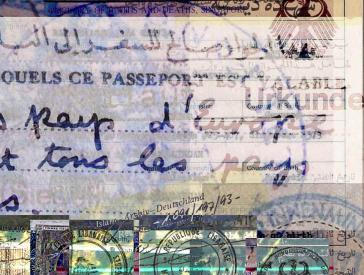

Kurt Roberg: A Visa Or Your Life, Video-Mitschnitt vom 4. Dez 2017

Mehr zur Veranstaltung

Henry Wuga: Ein Nürnberger aus Glasgow, Video-Mitschnitt vom 23. Okt 2017

Mehr zur Veranstaltung

Marko Feingold: Wer einmal gestorben ist, dem tut nichts mehr weh, Video-Mitschnitt vom 10. Okt 2016

Mehr zur Veranstaltung

Zeitzeuginnen im Gespräch: Renate Lasker-Harpprecht und Anita Lasker Wallfisch, Video-Mitschnitt vom 1. Mär 2016

Mehr zur Veranstaltung

Ukraine im Kontext: Kurzinterviews

Warum ist das Erinnern an das jüdische Erbe von Lwiw so wichtig?

Interview mit Sofia Dyak, Historikerin und Direktorin des Center for Urban History in Lwiw

Wodurch unterscheiden sich jüdisches Leben in der Westukraine und in der Ostukraine historisch gesehen voneinander?

In der Vergangenheit gehörte die Ukraine zu unterschiedlichen Staaten bzw. Weltreichen. Die heutige Westukraine war einmal ein Teil von Österreich-Ungarn, und in der Zwischenkriegszeit gehörte diese Region zu Polen. Viele Jüdinnen*Juden sprachen Deutsch, sie sprachen Polnisch oder schrieben Polnisch. In der zentralen, der südlichen und in der Ostukraine, die alle zum Russischen Reich gehörten und Teil des Ansiedlungsrayons waren, wurden mehrere Sprachen gesprochen, vor allem Russisch, aber auch Jiddisch wurde überall gesprochen. Das ist eine wichtige Sprache, die in der [heutigen] Ukraine fehlt. Die Verschiedenheit verstärkte sich durch den Umstand, dass Galizien in das Generalgouvernement eingegliedert wurde, als es 1941 von Nazideutschland besetzt wurde. Viele Menschen konnten nicht entkommen. Wohingegen viele Menschen aus der zentralen und der östlichen Ukraine entkamen. Sie konnten evakuiert werden. In der Westukraine gibt es deutlich weniger Kontinuität, sondern vielmehr einen Bruch. Die jüdischen Bewohner*innen von Lwiw, Riwne, von Stanyslawiw, dem heutigen Iwano-Frankiwsk, und Städten wie Brody und Solotschiw, die die Schrecken der Besetzung und der Schoa überlebten, gingen nach Polen und von dort nach Israel und in die Vereinigten Staaten.

Gedachte man im sowjetischen Lwiw des jüdischen Erbes der Stadt und der Ermordung eines Großteils seiner jüdischen Bevölkerung durch Nazideutschland?

Ganz zu Beginn, als die Rote Armee in die Stadt einrückte, es war Sommer, Ende Juli 1944, berichtete die lokale Presse in den ersten Monaten ziemlich viel über die Gräueltaten, die die Nazis in der Stadt begangen hatten. Doch dann, als sich dieses Bild bzw. die offiziellere Darstellung vom Krieg und von der Besatzung in der Sowjetunion verfestigte, blieb kein Raum mehr für Besonderheiten, geschweige denn für die Einmaligkeit der Ermordung der Jüdinnen*Juden, im Sinne eines Genozids. All das wurde eingebunden in die Geschichte der sowjetischen Zivilbevölkerung. Man fand keinerlei Denkmäler für Jüdinnen*Juden, die ermordet worden waren, oder Orte des Gedenkens an die Schoa. Doch in einigen Städten oder Dörfern entdeckte man manchmal, das hing von der Gemeinde ab, Inschriften mit Namen von Menschen, Zivilist*innen, die umgebracht worden waren. Was die persönliche Erinnerung betrifft, sieht die Sache jedoch vollkommen anders aus. Menschen erzählen Geschichten. Für einige, für viele, ist es eine Geschichte über ihre Familie, denn viele Jüdinnen*Juden haben durch die Evakuierung überlebt, sie entkamen, und sie kehrten zurück, und es ist die Geschichte ihrer Verwandten.

Hat sich das öffentliche Narrativ seither verändert?

Man sagt, dass sich die Dinge nach 1991 verändert haben, doch sie haben sich schon mit der Perestroika, Ende der 1980er-Jahre, verändert, als viele Dinge Thema wurden. Beispielsweise wurde die Gedenkstätte für das Ghetto in Lwiw Anfang der 1990er-Jahre eröffnet. Die Diskussion und die Initiative entstanden mit der Gründung der Sholem Aleichem Jewish Culture Society. Es ist eine Geschichte der späten Sowjetunion, die zu einer Geschichte der frühen unabhängigen Ukraine wurde. Die Geschichte der Stadt war immer noch stark auf die Ukraine ausgerichtet, abzüglich allem, was sowjetisch war. Man entledigte sich der sowjetischen Überreste in der Stadt: Straßennamen, des Lenin-Denkmals. Sie verschwanden ziemlich schnell. Und es war natürlich eine Herausforderung für die Geschichte der Stadt, in der sehr, sehr viele jüdische und polnische Bewohner*innen leben und lebten, wie man dies am besten in das Narrativ der Geschichte dieses Ortes einfügt. Es braucht Zeit, um etwas über die Geschichten der Menschen zu erfahren. Was ist passiert? Wie haben die Menschen gelebt? Etwas über Organisationen, Ideen und Künstler*innen zu erfahren, und über die ganze unermessliche Fülle des Lebens in der Stadt. Einige der Erinnerungsprojekte sind Teil der Suche und zeigen, dass es immer noch so viel zu entdecken gibt, und es gilt, Wege zu finden, um all das sichtbar zu machen. Es gibt Spuren, Zeichen, die nicht von uns heutigen Menschen stammen, sondern die erhalten geblieben sind, entdeckt und sichtbar gemacht wurden. Diese Zeichen sind Inschriften an Gebäuden, die auf Polnisch oder Jiddisch sagen, dass dort früher ein Laden oder ein Büro war, oder es handelte sich um eine Anzeige. Die Schichten und Brüche der Stadt zeigen sich an den Gebäuden. Sie sprechen – wenn man ein offenes Ohr hat und bereit ist, sie zu hören.

Warum ist das Erinnern an das jüdische Erbe der Stadt aus Ihrer Sicht als Historikerin so wichtig?

Warum müssen wir uns erinnern? Ich denke, um menschlich zu sein. Was uns menschlich macht, sind Beziehungen, die Beziehungen zu dem Ort, an dem wir leben, die Beziehungen zu den Menschen um uns herum, aber auch zu denen, die gelebt haben, als es uns noch nicht gab. Ich glaube, sie erzählen uns, wer wir sind. Und je mehr Geschichten wir aus der Vergangenheit bergen können, desto sensibler werden wir und desto bessere Menschen können wir sein. Es geht um die Würdigung der Menschen, die vor mir kamen, die in der Stadt lebten, in der ich heute lebe. Ich glaube, dass diese Empathie Lwiw als Stadt jüdischer machen kann: dadurch, wie es mit seiner Vergangenheit umgeht, und durch die Art, wie sich die Bewohner*innen von Lwiw mit den Menschen identifizieren, die ihr Zuhause verlassen mussten, um hier Schutz in einem neuen Zuhause zu finden. Denn momentan leben in Lwiw 150.000 geflüchtete Ukrainer*innen.

Wessen Verantwortung ist es, die Orte und die Lebensgeschichten, die diese Orte bezeugen, zu würdigen?

Das ist die Aufgabe von uns allen. Zwar gibt es große Projekte, doch daneben gibt es unendlich viele kleine Dinge, die man tun kann. Wenn man beispielsweise in einem alten Haus wohnt, ist es hilfreich, sich zu fragen: „Wer hat hier früher gelebt?“ Man kann ein wenig im Internet recherchieren und herausbekommen, wer vorher in dem Haus wohnte. Man kann respektvoll mit dem Ort umgehen. Ich kann mir also bewusst machen, dass es Menschen gab, die vor mir hier gelebt haben, und dass auch nach mir Menschen hier wohnen werden. Und irgendwann [kann man] die Tür aufmachen, falls jemand klopft oder klingelt und sagt, dass seine Großeltern oder Verwandten hier gewohnt haben. Das sind kleine Dinge, die jeder von uns tun kann. Ganz zu schweigen von der Zivilgesellschaft, von Museen und Künstler*innen, Gemeinden, Historiker*innen und Fachleuten. Das sind wichtige Akteur*innen. Das Gleiche gilt für jüdische Organisationen, denn sie sind zahlreich, und es gibt in der Ukraine nach wie vor eine ziemlich lebendige jüdische Szene.

Ist das Gedenken an das jüdische Erbe Lwiws durch den gegenwärtigen Krieg gefährdet?

Das kann man nie wissen. Jeden Moment könnte eine Bombe auf ein Museum oder ein Kulturzentrum fallen. Und vor allem führt der Krieg zu einer massiven Vertreibung. Man denke nur an Städte wie Charkiw, Dnipro, Kiew und Odesa, die sehr nah an der Front liegen; Menschen sind aus diesen Städten geflohen. Diese Vertreibung ist eine ernsthafte Gefahr für das Fortbestehen des jüdischen Erbes in seiner allerwichtigsten Form: Menschen.

In einem Interview im März 2022 haben Sie gesagt, Deutschland habe die Chance, sein Verhältnis zur Geschichte Osteuropas neu zu denken. Was haben Sie damit gemeint?

Das ist eine längere Geschichte und hat damit zu tun, wie über den Zweiten Weltkrieg gesprochen wird, sowie damit, dass die Sowjetunion oft vereinfachend als Russland dargestellt wird, was aber nicht richtig ist. Und wenn man an Osteuropa denkt und daran, inwiefern es ein Teil der Sowjetunion war … Tatsächlich waren es Belarus und die Ukraine, die die meisten Zivilopfer zu beklagen hatten und besonders unter der Besatzung litten. Außerdem stellten sie einen großen, bedeutenden Teil der Roten Armee. In Belarus sieht die Sache derzeit ein wenig anders aus. Auch in der Ukraine ist es schwierig, die Geschichte der Sowjetära neu zu erzählen und zu überlegen, wie man einen Weg findet, sie anzuerkennen und sie zugleich kritisch zu beurteilen. In Deutschland – und das ist eine Verallgemeinerung – stand Osteuropa ziemlich im Schatten von Russland, aber die Angelegenheit ist eben komplizierter. Osteuropa besteht aus mehreren Ländern mit mehreren Gesellschaften. Das zu erkennen bzw. sich damit auseinanderzusetzen, hilft uns wirklich zu überdenken, wie wir auf den letzten Krieg blicken und wie wir im gegenwärtigen Krieg handeln.

Hat Deutschland seine Herangehensweise im vergangenen Jahr geändert?

Ich habe gesehen, dass es viele Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Interviews gibt, und ich glaube, dass ein Wandel in Richtung einer komplexeren Sichtweise stattgefunden hat, sodass man von Berlin aus nicht einfach mehr direkt auf Moskau schaut, sondern weiß, dass dazwischen noch ein paar andere Orte liegen. Manchmal denke ich, dass der Preis fürs Lernen wirklich hoch ist. Das, was wir gerade in der Ukraine durchmachen, aber auch die Geschehnisse anderswo in Europa und auf der Welt zwingen uns, das zu überdenken, was wir zu wissen glaubten. Das Interview führte Immanuel Ayx; Jüdisches Museum Berlin, Mai 2023. Auf unserer Website finden Sie einen Mitschnitt der Veranstaltung zu Lwiw mit Philippe Sands, Sofia Dyak und Marina Chernivsky am 8. Mai 2023.

Was zeichnet die Erinnerungskultur jüdischer Ukrainer*innen aus?

Der russische Angriffskrieg hat Debatten, wie unterschiedliche Erinnerungen innerhalb der Ukraine in Einklang gebracht werden können, erst einmal zum Erliegen gebracht. Jüdinnen*Juden kämpfen in den Reihen der Armee, und Präsident Wolodymyr Selenskyi, der selbst einen jüdischen Hintergrund hat, ist das wohl prominenteste Symbol für den Wandel des jüdisch-ukrainischen Verhältnisses seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Historisch allerdings war der Versuch der Gründung eines unabhängigen ukrainischen Nationalstaats in der jüdischen Erfahrung mit antisemitischer Gewalt einhergegangen. Ein großer Erinnerungskonflikt in der neuzeitlichen Geschichte ist der Aufstand des ukrainischen-kosakischen Hetman Bohdan Chmelnyckyj (1648̶̶̶̶ 1657) gegen Polen-Litauen. Bis heute gilt der Aufstand vielen in der Ukraine als erster großer Nationalaufstand; ungeachtet dessen, dass es dabei zu massiver Gewalt gegen Jüdinnen*Juden kam. Schätzungen zufolge lag die Zahl der jüdischen Todesopfer während des Aufstands bei etwa 18.000 Menschen, fast die Hälfte der damaligen jüdischen Bevölkerung in der Ukraine. Die größte Katastrophe für das jüdisch-ukrainische Verhältnis waren dann die Ereignisse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wie fast alle europäischen Nationalbewegungen war auch die ukrainische von Antisemitismus geprägt: Ukrainische Nationalist*innen stellten Jüdinnen*Juden als die Ausbeuter des ukrainischen Volkes dar. Diese alten Vorurteile aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit verbanden sich mit neuen Stereotypen über Jüdinnen*Juden als angebliche Profiteure des Kapitalismus, aber erst in den 1920er und 1930er Jahren wurde radikaler Antisemitismus zu einer der einflussreichsten Strömungen im westukrainischen Nationalismus. In der Zentral- und Ostukraine wurden im postimperialen Bürgerkrieg nach dem Zusammenbruch des russischen Zarenreichs Jüdinnen*Juden massenhaft zu Opfern antijüdischer Gewaltakte. In der Westukraine kooperierte die 1929 in Wien gegründete Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) ab 1941 mit den NS-Besatzern aus Deutschland. Auch nachdem OUN-Führer, darunter Stepan Bandera, von den Nazis verhaftet wurden, stellten sich noch viele OUN-Mitglieder der SS als lokale Hilfspolizisten zur Verfügung und halfen, Jüdinnen*Juden zu identifizieren und sie ihren Mördern zu überstellen. Wie in allen Republiken der Sowjetunion wurde auch in der Sowjetukraine, die durch die territorialen Verschiebungen im Zuge des Zweiten Weltkriegs nun auch die Westukraine umfasste, die Erinnerung an den Holocaust unterdrückt. Aber nach Stalins Tod, im so genannten „Tauwetter“ der späteren 1950er- und frühen 1960er-Jahre, geriet diese staatliche Unterdrückung der Erinnerung an ihre Grenzen. Zum 25. Jahrestag des Verbrechens in der Schlucht von Babyn Jar, heute Teil des Stadtgebiets von Kyjiw, wo das größte Einzelmassaker an sowjetischen Jüdinnen*Juden stattfand, gab es eine größere Gedenkveranstaltung, an der auch nicht-jüdische Ukrainer*innen teilnahmen und sich solidarisierten. Das zu Sowjetzeiten errichtete Denkmal in Babyn Jar erwähnte aber nicht, dass die allermeisten hier ermordeten Menschen jüdisch gewesen waren. Erst in der unabhängigen Ukraine seit 1991 wurde es möglich, offen über den Holocaust in der Ukraine zu sprechen, ihn zu erinnern und zu erforschen. Immer noch ist es so, dass der Holodomor, jene von Stalin und seinen Gefolgsleuten verursachte Hungersnot zu Beginn der 1930er-Jahre, die sich in der Ukraine auch massiv gegen die Idee der Ukraine als Nation richtete, eher als das „eigene“ Trauma gilt, der Holocaust als die „andere“, die jüdische Tragödie. Text: Franziska Davies Einen ausführlicher Hintergrundartikel von Franziska Davies über jüdische Geschichte der Ukraine finden Sie im JMB Journal #24. Abbildung: Die erste ukrainische Briefmarke gedenkt des Nationalaufstands der Kosaken. Ukrainischer Briefumschlag; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2022/23/0, Schenkung von Leonid Dolgopiat

Wie hat sich die Erinnerung an den Holocaust in der Ukraine von Sowjetzeiten bis heute verändert?

Interview mit Anna Medvedovska, Historikerin, Institute for Holocaust Studies in Dnipro

Was verbindet Sie persönlich mit Dnipro und dortigem jüdischem Leben in Vergangenheit und Gegenwart?

Ich bin Historikerin und erforsche den Umgang mit dem Holocaust in der Ukraine. Was Dnipro angeht, so betrachte ich die Stadt als meine familiäre Heimat, denn ich selbst bin zwar nicht dort geboren, aber einige Generationen meiner Familie vor mir lebten in dieser Stadt. Ich habe an der Fakultät für Geschichte in Dnipro studiert und die meiste Zeit meines Lebens dort verbracht.

Gibt es eine spezifisch sowjetische Perspektive auf den Holocaust?

Ja, natürlich. Kurz gesagt: Wenn wir über den offiziellen Diskurs in der Sowjetunion sprechen, wollten die sowjetischen Behörden Jüdinnen*Juden nicht als eine separate Kategorie von Opfern herausstellen. Sie leugneten den Holocaust zwar nicht, aber sie gaben den jüdischen Opfern eine andere, eine euphemistische Identität: als Sowjetbürger, als friedliche Sowjetbürger. Im öffentlichen Diskurs hat der Holocaust nie existiert.

Gab es inoffizielle Gegenerzählungen?

Das Ausmaß dieser Tragödie ist so gewaltig, dass es nicht einmal einige Generationen später möglich war, sie zu verbergen. Die Erinnerung wurde in Gesprächen bewahrt, sowohl unter Jüdinnen*Juden als auch zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Bürger*innen. So wussten alle davon. Man konnte im Privaten darüber sprechen, aber nicht in der Öffentlichkeit, nicht in Büchern und nicht in Zeitungen. Sowjetische Schriftsteller*innen und die kreative Intelligenz versuchten, das Thema Holocaust in die Öffentlichkeit zu tragen. Doch ihre Werke konnten wegen der Zensur nicht immer ein Publikum erreichen.

Änderte sich die Erinnerungskultur in postsowjetischer Zeit?

Die Beschränkungen des Gedenkens und der öffentlichen Diskussion wurden schon in den späten 1980er-Jahren aufgehoben. In den 1990er-Jahren, nach der Unabhängigkeit, konnte natürlich jede*r über den Holocaust in der Ukraine forschen, reden und Wissen verbreiten. Aber gleichzeitig nahm der Staat keine offizielle Position zu diesem Thema ein. Die gesamte Initiative für das Gedenken, das Erinnern und das Lernen über den Holocaust lag in den Händen der jüdischen Gemeinden und privater Interessengruppen.

Gibt es Hindernisse, die Geschichte des Holocaust in die nationale Erzählung der Ukraine aufzunehmen?

Das ist eine sehr gute Frage, denn ehrlich gesagt gibt es viele Hindernisse. Aber ein ganz allgemeines kann ich direkt aus Ihrer Frage ableiten, nämlich die nationale Erzählung der Ukraine. Was meinen wir mit diesem Begriff? Eine solche Erzählung mussten wir nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion von Grund auf neu erfinden. Wir mussten die ukrainische Geschichte völlig neu schreiben und die Schwerpunkte ändern, um sie zu verstehen. Was verstehen wir unter einer ukrainischen nationalen Geschichtsschreibung? Was müssen wir darin einbeziehen? Was ist das? Was nennen wir die ukrainische politische Nation? Man muss zudem festhalten, dass wir als Vermächtnis der Sowjetunion unter anderem eine postsowjetische Bürokratie und postsowjetische Historiker*innen geerbt haben, die dazu ausgebildet und bereit waren, die Befehle des Staates zu erfüllen. Man kann dieses Paradigma nicht von heute auf morgen ändern. Es kann Jahre, sogar Jahrzehnte dauern. Doch Schüler*innen und Studierende brauchten ihr Lehrbuch sofort. Um den Holocaust in die ukrainische Nationalgeschichte zu integrieren, müssen wir also zunächst diese Geschichte schreiben und die methodischen Grundlagen und Ansätze für das Schreiben dieser Geschichte verstehen. Das ist das Haupthindernis.

Werden die Diskussionen über Erinnerungskonkurrenzen trotz des aktuellen Krieges weitergeführt?

Im Moment haben wir eine solche Agenda ... es ist sehr schwierig, dagegen anzukommen. Deshalb fürchte ich, dass gerade nicht so viele Menschen über den Holocaust nachdenken und sprechen. Aber jetzt interessieren sich immer mehr Ukrainer*innen für ihre eigene Geschichte. Denn ich würde sagen, wir können von der ukrainischen Gesellschaft nicht erwarten, dass sie den Holocaust als Teil ihrer eigenen Geschichte wahrnimmt, wenn es so viele Kapitel der ukrainischen Geschichte gibt, die nicht objektiv wahrgenommen werden. In der ukrainischen Armee und in der Ukraine insgesamt gibt es viele Ethnien. Es gibt Ukrainer*innen, Jüdinnen*Juden, Rumän*innen, Krimtatar*innen und viele, viele andere Völker. Und ich bin überzeugt, dass es nach diesem Krieg nicht möglich sein wird, die Geschichte der Ukraine nur als die Geschichte der ethnischen Ukrainer*innen zu schreiben. Das Interview führte Mirjam Bitter; Jüdisches Museum Berlin, Mär 2023. Auf unserer Website finden Sie ein ausführlicheres Interview mit Anna Medvedovska sowie einen Mitschnitt der Veranstaltung mit Tetiana Portnova, Anna Medvedovska und Oleg Rostovtsev.

Wie geht die junge Literatur aus Tscherniwzi mit der jüdischen Literaturgeschichte der Stadt um?

Interview mit Oxana Matiychuk, Literaturwissenschaftlerin und Kulturmanagerin in Tscherniwzi/Czernowitz

Welche Beziehung haben Sie zur jüdischen Literatur aus Czernowitz?

Ich bin Oxana Matiychuk. Ich komme aus Czernowitz, und ich bin in mehrfacher Funktion unterwegs: Zum einen bin ich Dozentin für Literaturgeschichte an der Universität Czernowitz. Zum anderen bin ich im International Office der Universität tätig. Darüber hinaus leite ich den Kulturverein in Czernowitz mit dem offiziellen Namen Deutsch-ukrainische Kulturgesellschaft, Partner des Goethe-Instituts. Sowohl in meinem Beruf als auch in meinem Kulturmanagement habe ich zwangsläufig sehr viel mit Literatur zu tun. Und ich habe meine Dissertation auch zur jüdischen deutschsprachigen Literatur der Bukowina geschrieben.

Können Sie uns etwas über die heutige Literaturszene von Czernowitz erzählen?

Die Literaturszene ist wirklich sehr lebendig. Es gibt ein paar Autor*innen, die auch schon international bekannt sind. Zum Beispiel Chrystja Wenhrynjuk ist übersetzt, z.B. Maxym Dupeschko ist auch in einige Sprachen übersetzt. Und als Literaturdozentin kenne ich unter noch Studierenden ein paar Stimmen, die ganz sicher in der Zukunft berühmt werden – oder berühmt werden können, also auf jeden Fall sehr große Begabungen.

Welche Rolle spielt das jüdische literarische Erbe für die jungen Autor*innen?

Ich merke, dass vor allem diejenigen, die selbst den Anspruch haben, literarisch tätig zu sein, oder auch künstlerisch unterwegs sind – es muss ja nicht unbedingt Literatur sein –, dass sie sich gerade für die Literatur, die vor 1940 entstanden ist, interessieren. Anders gesagt: Sie interessieren sich für die Literatur der Bukowina, die im Westen ein Stück Literaturgeschichte, teilweise auch des Kanons geworden ist. Und dazu tragen verschiedene Faktoren bei: zum Beispiel das Literaturfestival Meridian Czernowitz. Der Name sagt schon sehr deutlich, dass der Bezug zu Paul Celan da ist, zu einer seiner Reden. Und weil es zum Glück sehr viel Übersetzungen gibt, vor allem dank dem Übersetzer und Professor Peter Rychlo, können auch diejenigen, die kein Deutsch sprechen, rezipieren. Denn um darüber zu reflektieren, muss man zuerst rezipieren. Da ist die Gesamtausgabe von Paul Celans Werken präsent. Von Rose Ausländer gibt es viele Übersetzungen. Es gibt die Übersetzungen von Selma Meerbaum-Eisingers Werk. Also wirklich sehr sehr viel, dank dem unermüdlichen Peter Rychlo. Und es gibt Bezüge auf die Autor*innen, auf die Texte, in ihren Texten, ich meine in den Texten von jungen Autor*innen. Es sind darüber hinaus sehr viele Kunstprojekte, die dieses reichhaltige literarische Erbe aufgreifen. Und da merken wir, weil wir auch – vor dem großen Krieg zumindest – viel Kulturmanagement gemacht haben, wie viel Potential gerade in der multinationalen, multilingualen Literatur der Bukowina ist. Wir haben auch in unserer NGO viele Projekte, die entweder mit Rose Ausländers oder Paul Celans oder auch Selmas Werk zu tun hatten. Das ist wirklich eine unerschöpfliche Quelle an Ideen, an Impulsen und auch an Inspiration.

Spielt auch die jiddisch- und hebräischsprachige Literatur eine Rolle?

Das leider weniger. Aus dem Grund, weil es aus dem Jiddischen so gut wie keine Übersetzungen gibt. Das Jiddische stirbt leider aus in der Bukowina. Es gab bis vor wenigen Jahren sogar noch eine Sendung auf Jiddisch: Das jiddische Wort. Aber inzwischen sind die letzten jiddischsprachigen Czernowitzer*innen leider tot. Deswegen wartet die jiddische Literatur, zum Beispiel die großartige Literatur von Itzik Manger, von Elieser Steinbarg auf ihre Übersetzer*innen. Es gibt einfach noch zu wenig, das rezipiert werden könnte. Aus dem Hebräischen wurde zum Beispiel sehr gut Aharon Appelfeld übersetzt. Und seine Werke, die es auf Ukrainisch gibt, oder auch auf Deutsch, werden durchaus rezipiert.

Wie hat sich Czernowitz als Topos der Literatur verändert?

Ich merke, dass es in den letzten Jahren Versuche gibt, die Geschichte von Czernowitz nicht nur aus einer Perspektive, wie das früher war – z. B. aus der ukrainischen oder aus der rumänischen oder eben der jüdischen – zu verarbeiten. Sondern zum Beispiel macht Maxym Dupeschko mit seinem Roman, der einen langen Titel hat – auf Ukrainisch: Die Geschichte, die eines ganzen Apfelbaumgartens wert ist – in der jüngsten Geschichte den ersten Versuch, multiperspektivisch die Vergangenheit von Czernowitz aufzuarbeiten. Wirklich ein sehr spannender Versuch. Aber ich merke es auch in den Gedichten, irgendwie sind es ganz viele kurze Formen, ganz viel Lyrik wird geschrieben. Auch bei der jüngsten Generation gibt es tatsächlich die Bezüge, die Versuche, über die Vergangenheit zu sprechen, über die Autor*innen, über die Kunst zu sprechen. Aber das ist wirklich die jüngste Entwicklung. Ich glaube, man hat die Zeit gebraucht, um sich dieser Geschichte anzunähern, bevor man darüber sprechen kann.

Was finden Sie in Bezug auf die ukrainische Literatur aktuell besonders bemerkenswert?

Es gibt angesichts dieses Krieges ja sehr verschiedene Prozesse, die auch im Kunstbereich stattfinden. U.a. sind viele russischsprachige Autor*innen im Konflikt mit ihrer Muttersprache, mit dem Russischen. Und dazu gibt es auch sehr spannende – also wenn man das Tragische weglassen würde – interessante Auseinandersetzungen mit dem Russischen als Muttersprache. Zum Beispiel von Wolodymyr Rafejenko, zum Beispiel von Iya Kiva zum Beispiel von Lyuba Yakymchuk. Das sind alles sehr bekannte Autor*innen, die meistens aus dem Osten der Ukraine stammen und die sich plötzlich in der Situation finden, dass ihre Muttersprache zur Sprache der Mörder geworden ist. Man kann nicht umhin, Parallelen dazu zu sehen, wie es für die jüdische Bevölkerung, auch für die jüdischen Schriftsteller*innen 1941 plötzlich war. Viele Jüdinnen*Juden, viele aufgeklärte Jüdinnen*Juden in Czernowitz haben selbstverständlich Deutsch gesprochen. Sie haben sich an der deutschsprachigen Literatur und Kultur orientiert. Entsprechend sind natürlich Sprachtraumata entstanden. Wie sie die Bewältigungsstrategie entwickeln, ist sehr unterschiedlich. Es ist auch spannend, das jetzt aus der zeitlichen Perspektive zu sehen. Ich sehe einiges, was sie mit den Autor*innen von heute, die sich so schmerzhaft mit der Sprachproblematik auseinandersetzen müssen, verbindet. Das wäre auf jeden Fall ein interessanter Gegenstand für die Forschung – wenn man über der Situation stehen würde, wenn man nicht selber in der Situation drin ist.

Wie kam es zu dem Namen Ihres deutsch-jüdischen Kulturvereins „Gedankendach“?

Der Name, das Wort „Gedankendach“ ist tatsächlich von Rose Ausländer. Wir haben, als wir den Verein gegründet haben, nach einem interessanten Namen gesucht. Es gab so ein paar konventionelle, die wir auf keinen Fall haben wollten. Dann hat unsere damalige DAAD-Lektorin dieses Wort gefunden, im Gedicht „Architekten“. Wir waren einfach begeistert, hellauf begeistert, weil das genau den Punkt traf, die Idee, wie wir unsere Arbeit gestalten wollten. Es traf auch den Moment, dass der Ausgangspunkt unserer Tätigkeit natürlich das Wort war, die Idee, der Gedanke. Deswegen haben wir uns dieses Wort, diesen Neologismus so angeeignet. Das Interview führte Mirjam Bitter; Jüdisches Museum Berlin, Nov 2022. Einen Mitschnitt der Veranstaltung mit Oxana Matiychuk, Peter Rychlo und Mykola Kuschnir am 24. November 2022 finden Sie auf der Veranstaltungsseite.

Warum brachte das historische Czernowitz so viele berühmte jüdische Autor*innen hervor?

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Czernowitz als Hauptstadt der multilingualen Bukowina am östlichen Rand der Habsburgermonarchie zu einer Stadt mit allen administrativen und kulturellen Attributen einer österreichischen k. u. k. Landesmetropole. Fernab von Wien gelegen, war Czernowitz ein Ort, an dem große jüdische, deutsche, ukrainische, rumänische und polnische Bevölkerungsgruppen beheimatet waren. Der jüdischen Bevölkerung wurden hier die vollen Bürgerrechte garantiert, was sie politisch und kulturell zur Entfaltung kommen ließ. Es gibt zahlreiche jiddische Arbeiten, aber auch hebräische Werke, verfasst von Autor*innen, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Israel auswanderten, wie Aharon Appelfeld (1932–2018) oder Manfred Winkler (1922–2014). Der Großteil der Czernowitzer jüdischen Literatur entstand jedoch auf Deutsch, und die Lyrik und das Leben von Paul Celan (1920–1970), Rose Ausländer (1901–1988) oder Selma Meerbaum-Eisinger (1924–1942) rufen bis heute Interesse hervor. Es waren mehr als fünfzig Autor*innen, die ab den 1930er-Jahren in den lokalen Zeitungen veröffentlichten, ihre Erstlingswerke herausbrachten und – abgekoppelt von Wiener Einflüssen – erstmals eine eigenständige, modernistische Bukowiner Literatur begründeten. Das oftmals beschriebene Inselphänomen „Bukowina“ und die Begrenzung des kommunikativen Raums beförderten in dieser kurzen Zeit vor dem Krieg dichterische Begegnungen, die mit der Ghettoisierung, den Deportationen und dem Tod zehntausender Bukowiner Jüdinnen*Juden in den Lagern Transnistriens und jenseits des Südlichen Bug in den Jahren 1941–1944 tragisch zu Ende gingen. Nach 1945 wurde diese Literaturlandschaft neu geschaffen und erweitert durch die Czernowitzer Exilant*innen in Israel, Deutschland, USA, Rumänien oder Frankreich, wobei nun die Erfahrungen als Überlebende, als Ortssuchende und als Erinnernde in ihr dichterisches Werk eingingen. Seit 1991 ist Czernowitz/Tscherniwzi eine ukrainische Stadt, in der das historische und literarische Erbe nicht nur erinnert, sondern in transkulturellen Projekten auf die Gegenwart und Zukunft bezogen wird. Text: Markus Winkler Einen ausführlichen Artikel von Markus Winkler über Czernowitz und die jüdische Literatur finden Sie im JMB Journal #24. Abbildung: Andree Volkmann, Porträt Paul Celan (1920–1970), 2020; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. NDA/963/60

Warum war Kiew eines der wichtigsten Zentren jiddischer Literatur?

Interview mit Gennady Estraikh, Professor für sowjetische jiddische Kultur und Geschichte an der New York University

Wo waren die Zentren jiddischer Literatur im Russischen Kaiserreich und in der Sowjetunion?

Im Russischen Kaiserreich war Warschau das Hauptzentrum jiddischer Kultur. Warschau war das Zentrum überwiegend kommerzieller jiddischer Kultur, hier wurden auflagenstarke Zeitungen und Bücher veröffentlicht. Die wichtigsten Verlage befanden sich in Warschau. Parallel entwickelten sich sowohl Wilna [Vilnius] als auch Kiew zu Zentren jiddischer Kultur. Sie lehnten die kommerzielle Kultur ab und wollten anspruchsvoller jiddischer Literatur Raum geben. Wilna war gut darin, Theoretiker hervorzubringen, und Kiew brachte – wie es sich ergab – jiddische Schriftsteller hervor. Es war also ein Zusammenspiel von zwei Dingen. Als die Revolution kam und der Bürgerkrieg und das Russische Zarenreich zerfiel, lag Warschau außerhalb des sowjetischen Territoriums, Wilna lag außerhalb des sowjetischen Territoriums, also blieb Kiew das Hauptzentrum. So einfach ist das. Tatsächlich dominierte die Kiewer Gruppe – später wurde sie nämlich sogar die Kiewer Gruppe jiddischer Schriftsteller genannt – die jiddische Literaturszene in der Sowjetunion während der gesamten Zeit.

Warum Kiew?

Kiew war eine reiche Stadt. Sie lag außerhalb des jüdischen Ansiedlungsrayons. Und so kam es, dass die jüdische Bevölkerung Kiews eine sehr eigenartige Struktur hatte, denn es war schwierig für eine normale jüdische Familie oder Einzelperson, sich in Kiew niederzulassen. Kiew war ein Ort, an dem eine beträchtliche Anzahl wohlhabender Jüdinnen*Juden lebte – einige von ihnen waren sagenhaft wohlhabend. Gleichzeitig gab es auch eine Gruppe weniger wohlhabender Jüdinnen*Juden, die die Erlaubnis zum Niederlassen erhielten, weil sie in verschiedenen Bereichen qualifiziert waren. Wie Sie wissen, lebte Scholem Alejchem lange Zeit in Kiew. Das war wichtig. In vielen Fällen lief die Geschichte so: Eine reiche Familie durfte Lehrer*innen für ihre Kinder nach Kiew holen. Und natürlich fand eine reiche Familie die Besten und Herausragendsten – was auch immer „herausragend“ bedeutet oder damals bedeutete –, um ihre Kinder zu unterrichten. Diese Leute wiederum schrieben auf Hebräisch, und dann ermutigte Scholem Alejchem sie, auf Jiddisch zu schreiben. Es gab also eine gewisse Grundlage. Im Allgemeinen war Kiew einer der Orte, an dem viele Jüdinnen*Juden hochgebildet oder an Bildung interessiert waren, und einige von ihnen interessierten sich für Jiddisch.

Wie hat sich die „Nacht der ermordeten Dichter“ auf die Verwendung der jiddischen Sprache und Kultur in der Ukraine ausgewirkt?

Zunächst einmal bin ich kein großer Freund des Begriffs „die Nacht der ermordeten Dichter“. Denn am 12. August 1952 wurden dreizehn Menschen hingerichtet, und nur vier von ihnen waren Dichter. Wenn man diesem tragischen Ereignis den Namen „ermordete Dichter“ gibt, dann scheinen die anderen Menschen irgendwie irrelevant. Ich glaube nicht, dass das fair ist, um ehrlich zu sein. Aber auf jeden Fall ist es von Bedeutung, dass in dieser Nacht die vier Dichter und ein Prosaschriftsteller, Dovid Bergelson, hingerichtet wurden, und sie waren die besten Schriftsteller. Sie waren wirklich die besten jiddischen Schriftsteller, die einflussreichsten, richtungsweisend, in jedem Fall literarische Berühmtheiten. Das hinterließ eine Lücke, die danach nicht mehr gefüllt werden konnte. Das gilt auch für die Ereignisse rund um den 12. August 1952, also generell für die Verfolgung jiddischer Schriftsteller, denn viele von ihnen, noch viel mehr jiddische Schriftsteller landeten im Gulag, in den Arbeitslagern. Die meisten von ihnen überlebten, aber dennoch kamen viele von ihnen körperlich und seelisch gebrochen wieder heraus. Und diese ganze tragische Entwicklung brachte, würde ich sagen, Gift in das literarische Milieu insgesamt, in der Ukraine wie auch allgemein in der Sowjetunion. Denn die Menschen teilten sich in zwei Gruppen auf: diejenigen, die in den Lagern gewesen waren, und diejenigen, die nicht verhaftet worden waren. Das hatte eine Entzweiung zur Folge: Waren diejenigen, die in den Lagern überlebt hatten, wichtiger als diejenigen, die von der Geheimpolizei irgendwie „ignoriert“ wurden? Außerdem wurden viele jiddische Schriftsteller – oder einige von ihnen, ich weiß die genaue Zahl nicht – während der Verhöre gezwungen, Kollegen anzuschuldigen. So kamen jiddische Schriftsteller und dieser ganze Kreis aus dieser Erfahrung heraus mit: „Er hat mich denunziert“, „Nein, er hat mich denunziert.“ Außerdem hat es sie – oder zumindest die meisten – natürlich vorsichtig gemacht, vielleicht zu vorsichtig. Es war natürlich Angst. Sie hatten die Erfahrung gemacht, in Gefahr zu sein.

Gibt es eine Erinnerungskultur an die Ereignisse des 12. August 1952?

Fast während der gesamten Zeit der Sowjetunion gab es diesen Prozess und die Hinrichtung einer Gruppe von Persönlichkeiten des Jüdischen Antifaschistischen Komitees offiziell nicht. Die Behörden erkannten es nicht an. Der Tag des 12. August 1952 durfte nicht erwähnt werden. Manchmal fand man einen Weg, ihn zu erwähnen. Zum Beispiel kam 1984 ein Wörterbuch heraus, ein russisch-jiddisches Wörterbuch. Der Herausgeber fügte ein Beispiel in den Eintrag für die Zahl zwölf ein. Unter den Einträgen für elf oder dreizehn gab es keine Beispiele, aber für den Eintrag „zwölf“ führte er ein Beispiel ein: der 12. August. Das ist eine Art verstecktes Gedenken. Offiziell wurde es erst im Dezember 1989 möglich, die Ereignisse um den 12. August 1952 zu erwähnen und darüber zu schreiben. Damals begannen einige der überlebenden Schriftsteller, ihre Memoiren zu schreiben. Und wieder gab es eine erbitterte Konkurrenz zwischen den Memoiren. In verbleibenden Zeit der Sowjetunion gab es also eine Spur dessen, was in und um 1952 geschehen war.

Welche Rolle spielt das Jiddische für Jüdinnen*Juden aus der Ukraine heute?

Ich weiß es nicht genau, weil ich weggegangen bin. Ich habe die Ukraine vor fast fünfzig Jahren verlassen und die Sowjetunion vor mehr als dreißig Jahren. Aber nach dem, was ich weiß, spielt es leider eine minimale Rolle. Es gibt ein gewisses Interesse. Einige Leute lernen Jiddisch, und es gibt Leute, die aus dem Jiddischen übersetzen. Etwas kam vielleicht mit der Wiederbelebung religiösen Lebens, denn oft ist es chassidisch und hat einige jiddische Elemente, aber ... Wissen Sie, in Amerika gibt es diese stark kritisierte Kultur des „Blackface“. Ein amerikanischer Kulturhistoriker hat den Begriff „Jewface“ eingeführt. Ich halte das für einen interessanten Begriff. Wissen Sie, es ist alles so tanzend, schnuckelig jüdisch. Wenn es ein jüdischer Tanz ist, dann mit Schläfenlocken und mit dieser Körpersprache oder was auch immer. Also, diese Art von Performances, jiddische Lieder. Manchmal finde ich es schwierig, mir das anzuhören, weil es kein Jiddisch ist, eher eine Art Jiddisch. Auf jeden Fall ist es ziemlich traurig und die Einflüsse ... Vielleicht können wir es mit Polen vergleichen. In Polen hat man es irgendwie geschafft (man weiß, wie, aber wir haben keine Zeit, das hier zu erklären), eine erhebliche Anzahl von Wissenschaftler*innen auszubilden, die sehr interessantes Material über das Jiddische, die Geschichte des Jiddischen und so weiter produzieren – Menschen, die sich ernsthaft mit dem Jiddischen beschäftigen. Leider ist dies nicht nur in der Ukraine, sondern mehr oder weniger in der gesamten Sowjetunion nicht passiert. Es gibt keine Schulen, keine Hochschulen, die sich mit dem Jiddischen beschäftigen. Es gibt Einzelne, aber das ist minimal, marginal.

Gibt es eine jüdische Widerstandskultur gegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine?

Ich weiß es nicht. Überlassen wir die Antwort den Wissenschaftler*innen in ein paar Jahren, wenn sich der Staub mehr oder weniger gelegt hat. Das Problem ist, und ich hatte Gelegenheit, es zu sehen und zu hören, dass jüdische Ukrainer*innen in einer beträchtlichen Anzahl von Fällen – zumindest anfangs, vielleicht hat sich das später geändert, aber ich weiß von einer solchen Reaktion – mit einem Rückbezug auf die Geschichte reagieren. Geschichte ist ganz allgemein gefährlich, sehr gefährlich. Geschichte ist natürlich wichtig für Historiker*innen, und Historiker*innen sind immer begeistert, wenn etwas, das mit Geschichte zu tun hat, gelesen und diskutiert wird und so weiter. Aber wenn man etwas aus der Geschichte nimmt und es auf eine aktuelle Situation anwendet, kann es schwierig werden. Einige Leute erinnern an Bohdan Chmelnyzkyj 1648-49. Und dieses Jahr 1648-49 als Argument in einer Diskussion über Ukrainer*innen im Jahr 2022 zu verwenden, ist ein bisschen lächerlich. Oder vielleicht die Ereignisse des Bürgerkriegs und sogar des Holocausts zu verwenden. Wie viele Jahre sind wir schon vom Ende des Zweiten Weltkriegs entfernt? Die Menschen vergessen, dass der Großteil der ukrainischen Bevölkerung für einen jüdischen Präsidenten gestimmt hat. Irgendwie finden sie das weniger wichtig als Bohdan Chmelnyzkyj. Die Reaktion ist also gemischt. Außerdem schreibt Scholem Alejchem in der Einleitung zu einem seiner Romane, Funem jarid (Vom Jahrmarkt), dass ein Jude wie ein Zimmermann ist. Ein Zimmermann lebt und stirbt, und auch ein Jude lebt und stirbt. In diesem Sinne ist ein sowjetischer Jude, ein ehemaliger sowjetischer Jude, in erster Linie, oder ziemlich oft in erster Linie, ein Produkt der sowjetischen Erziehung, der sowjetischen Erfahrung, der sowjetischen Sozialtechnik. Wir wissen nicht, welcher der Faktoren eine wichtigere Rolle gespielt hat: die Tatsache, dass diese Person jüdisch ist, oder die Tatsache, dass diese Person sowjetisch oder postsowjetisch ist. Oft ist die sowjetische Identität und der sowjetische Hintergrund stärker als das Jüdischsein. Ich weiß also nicht, wie viele ukrainische oder sowjetische Jüdinnen*Juden zur Ukraine halten und wie viele zu Russland. Wie soll man das überhaupt zählen? Ich hoffe, dass der Großteil auf der ukrainischen Seite ist, aber ich weiß auch, dass es Leute gibt, die wirklich sehr pro-Putin sind. Und dann haben sie ihre Argumente, und ganz oft spielen wieder Bohdan Chmelnytsky, [Symon] Petljura und all das eine Rolle. Vor allem, weil die jüdischen Ukrainer*innen in der Mehrheit kulturell eher russifiziert waren. Sie schickten ihre Kinder auf russische Schulen. Russisch war die vorherrschende Sprache in ihren Familien, ihrer Bildung, und viele von ihnen schauten auf das Ukrainische herab. Es war also eine Art Hochsprache versus weniger prestigeträchtige Volkssprache. Aber überlassen wir das lieber Leuten, die es separat erforschen. Das Interview führte Immanuel Ayx; Jüdisches Museum Berlin, Aug 2022 Einen Mitschnitt von Gennady Estraikhs Vortrag über Geschichte und Vermächtnis des 12. August 1952 finden Sie auf der Website des Symposiums zum 70. Jahrestag der Ereignisse.

Was können Sie uns als Autor und Zeuge der aktuellen Kriegsereignisse über jüdisches Leben in Charkiw sagen?

Interview mit Serhij Zhadan, Schriftsteller, Musiker und Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels 2022

Können Sie uns etwas über jüdisches Leben in Charkiw erzählen?

Ich kann eher darüber sprechen, wie sich die Selbstwahrnehmung vieler Charkiwer, vieler Ukrainer*innen heute verändert, wie sich die Beziehung zum eigenen Land verändert, unabhängig von Nationalität. Ich sehe zum Beispiel, wie viele ukrainische Jüdinnen*Juden heute und in den letzten Jahren die Ukraine unterstützen. Sie versuchen wirklich, sich mit diesem Land zu identifizieren, mit der Zukunft dieses Landes, und sich der russischen Besatzung zu widersetzen. Das ist etwas Neues, das sind wirklich große Veränderungen im Leben des Landes und der Gesellschaft. Denn wenn man sich an die 1990er-Jahre erinnert, oder auch an die 2000er, hat die jüdische Gemeinde damals – wie beispielsweise auch die ethnischen Russ*innen oder andere Minderheiten – ihr eigenes Leben gelebt, sie haben sich nicht immer mit der Ukraine identifiziert, mit dem ukrainischen Staat. Dagegen ist es heute ganz anders: Heute ist die ukrainische Gesellschaft sehr vereint. Heute versuchen die Ukrainer*innen, die Jüdinnen*Juden, die ethnischen Russ*innen, die Krimtatar*innen und auch andere Nationalitäten, die in der Ukraine leben oder die Staatsbürgerschaft haben, die Ukraine gemeinsam zu verteidigen. Deshalb, wenn die russische Propaganda versucht, diesen Krieg, diese Invasion mit dem Narrativ und der Idee der „Entnazifizierung“ zu begründen, indem sie sagt, dass in Kyjiw Nazis an der Macht sind, dass die ukrainische Gesellschaft von der Nazi-Ideologie geleitet wäre, ist das eine große Lüge. Das ist einfach nicht wahr. Gerade wir Ukrainer*innen zeigen ja heute, dass wir uns vor allem um die Idee der Ukraine als Staat vereinigen, ungeachtet unserer ethnischen Zugehörigkeit, dass all diese Menschen heute eine richtige politische Nation sind, wir sind alle Ukrainer*innen, die ihr Land verteidigen. Mich macht es besonders wütend; es ist unangenehm, das hören zu müssen. Warum? Weil ich seit 30 Jahren in Charkiw lebe. Charkiw ist eine wirklich multinationale Stadt, eine offene Stadt, ich habe ja auch heute im Podium darüber gesprochen. Ganz unterschiedliche Nationalitäten haben in Charkiw immer sehr gut und friedlich zusammengelebt, sie liebten diese Stadt und lieben sie auch weiterhin. Als der Krieg angefangen hat, fingen viele Charkiwer an, für den Sieg zu arbeiten, sich gegenseitig zu unterstützen. Ich habe viele Bekannte in der jüdischen Gemeinde in Charkiw, und die betrachten sich nicht als etwas Separates, sie sind mit den Ukrainer*innen einig, sie fühlen sich diesem Land zugehörig, vor allem weil sie verstehen, dass das ihr Land ist, das es heute zu verteidigen gilt.

Was können Kunst und Kultur in der aktuellen Situation ausrichten?

Literatur kann zum einen alles festhalten, was um uns herum passiert. Schriftsteller*innen können als Zeug*innen der Ereignisse fungieren. Ich glaube, das ist eine der Aufgaben von Kultur, ihre Funktion, und diese Funktion ist eine sehr wichtige. Zum anderen ist Kultur sozusagen ein Raum, in dem wir uns immer halbwegs normal und ausgeglichen fühlen. So oder so verbinden wir Kultur mit einer Normalität des Lebens, mit Bildung, mit unserem Background, mit unserer Erziehung. Deshalb ist es für die Menschen – egal, ob sie an der Front oder tief im Hinterland sind – auch heute wichtig, Musik zu hören, Bücher zu lesen und zu wissen, dass es diese kulturelle Komponente gibt, dass es dieses große Feld der Kultur gibt.

Ihr nun auf Deutsch erscheinendes Buch Himmel über Charkiw besteht aus Ihren Facebook-Einträgen im Krieg. Glauben Sie, dass das Ihr zukünftiges Schreiben beeinflussen wird?

Nein, wie soll man das sagen… ich glaube nicht, dass dieser Facebook-Stil mein Schreiben groß beeinflussen wird. Es war keine literarische Erfahrung für mich. Es war eher eine soziale Erfahrung: Ich habe einfach versucht, alles festzuhalten, was mit mir gerade passiert. Ich habe dieses Tagebuch nicht geschrieben, um daraus ein Buch zu machen. Die Idee mit dem Buch kam später. Es war in dem Moment einfach wichtig, sich später an diese Ereignisse erinnern zu können, um all das nicht zu verlieren. Und wie unsere Literatur künftig aussehen wird? … Da bin ich, ehrlich gesagt, nicht bereit, Prognosen zu machen. Es ist noch zu früh, darüber zu sprechen, weil wir jetzt inmitten eines großen, dramatischen und auch blutigen Umbruchs stecken. Wir sollten vor allem selbst überleben und auch unser Land bewahren, damit wir eine Zukunft haben können. Das Interview führte Mirjam Bitter; Jüdisches Museum Berlin, Okt 2022 Einen Mitschnitt der Veranstaltung mit Serhij Zhadan am 9. Oktober 2022 finden Sie in Kürze in unserer Mediathek.

Wie hat sich das Leben der jüdischen Gemeinde in Charkiw durch den aktuellen Krieg verändert?

Interview mit Alexander Kaganovsky, Gemeindevorsteher der jüdischen Gemeinde in Charkiw, der nach Hamburg geflüchtet ist

Wie sah das jüdische Leben in Charkiw vor dem russischen Angriffskrieg aus?

Unsere Gemeinde gehört zu den dynamischsten in der Ukraine. Wir haben alle notwendige jüdische Infrastruktur. Es gibt eine Schule, einen Kindergarten, eine Synagoge. Es finden regelmäßig Gottesdienste statt, Feiertage werden zelebriert. Die neue Geschichte, die vor 30 Jahren mit der Ankunft des Hauptrabbiners Mojsche Moskowitsch begann, ist sehr ereignisreich. Es wurde vieles erreicht – das jüdische Leben in Charkiw ist wieder auferstanden.

Womit haben Sie sich in der Gemeinde befasst?

Als Vorsitzender der Gemeinde hatte ich ganz verschiedene Funktionen. Das ist zum einen die Kommunikation mit den Behörden, ich habe also die Gemeinde bei allen Behörden vertreten, oder zum Beispiel Einladungen für Besuch aus dem Ausland vorbereitet. Die ganze Tätigkeit der Gemeinde lief auf die eine oder andere Weise über mich. Außerdem bin ich seit über 25 Jahren Chefredakteur unserer Zeitung Geulah. Es ist eine sehr gute Zeitung, die sehr beliebt ist, nicht nur in Charkiw. Menschen in der ganzen Welt lesen und abonnieren die Zeitung.

Wie geht es der Jüdischen Gemeinde von Charkiw jetzt?

Unser Hauptrabbiner ist nach Charkiw zurückgekehrt. Trotz einer sehr gefährlichen Lage kam er mit seiner ganzen Familie zurück. Es wurde natürlich Rosch ha-Schana gefeiert, alles, wie es sich gehört. Es gab sehr viele humanitäre Hilfspakete, die nicht nur an Jüdinnen*Juden verteilt wurden. Wirklich hunderte an Paketen. Wir helfen allen Einwohner*innen der Stadt und des Gebiets Charkiw, wir verteilen Lebensmittel. Die Gottesdienste in der Synagoge fanden täglich statt und wurden kein einziges Mal ausgesetzt. Selbst wenn der Rabbiner nicht da war, fand der Gottesdienst regelmäßig statt, wie in guten Zeiten.

Die Gottesdienste gingen trotz Bombardierungen weiter?

Ja, ja, unter Bombardierungen. Viele Menschen fanden Zuflucht in der Synagoge, denn es war zu gefährlich, sich in der Stadt zu bewegen. Und es gab und gibt Menschen, die Gebete leiten können. Als das Ganze losging, kamen Menschen in die Synagoge, die einen Unterschlupf vor Bomben gesucht haben, denn alle U-Bahnstationen waren bereits voll von Menschen, die sich vor Beschüssen und Bombardements versteckt haben. Es wurde jeder aufgenommen, der kam. Insgesamt muss man sagen, dass die Gemeinde die schrecklichsten Prüfungen mit Bravour bestanden hat. Das Stadtzentrum wurde beschossen und die Synagoge liegt ganz in der Nähe. Im großen Saal sind alle Fenster geborsten. Dennoch versuchen alle Menschen aus Charkiw, wo auch immer sie sich befinden, unserer Gemeinde zu helfen – mit allen Kräften. Besonderer Respekt gilt denjenigen, die in Charkiw geblieben sind und diese kolossale Arbeit geleistet haben. Denjenigen, die ihre Arbeit fortsetzen, um den Einwohner*innen der Stadt zu helfen.

Wie kamen Sie nach Hamburg und wie geht es Ihnen dort?

Der Weg war kompliziert, es ging über die Westukraine und dann über Budapest. Als ich in Hamburg angekommen bin, habe ich sofort Kontakt mit dem Landesrabbiner von Hamburg, Rebbe Shlomo Bistritzky, aufgenommen, und der Jüdischen Gemeinde, deren Mitglieder uns sehr geholfen haben. Ohne sie hätten wir es nicht geschafft – ohne Sprachkenntnisse. Und weil alles ja so anders ist: andere Gesetze, andere Verhältnisse.

Wann sind Sie geflohen und warum haben Sie Hamburg ausgewählt?

Weil unser Rabbiner sich mit Rebbe Shlomo Bistritzky in Verbindung gesetzt hat und er hat es empfohlen. Wir haben Charkiw etwas später verlassen. Zu Purim war ich bereits in Budapest. Dort waren wir fünf Tage und kamen nach Hamburg. Wir wollten erst nach Kiel, aber Rebbe Shlomo Bistritzky lud uns nach Hamburg ein.

Wie gefällt es Ihnen in Hamburg – in der Stadt und in der Gemeinde?

Es ist eine wunderbare Stadt und eine wunderbare Gemeinde! Wir wurden sehr warmherzig empfangen. Wir bekamen sehr viel Hilfe und sehr viel Wärme, man spürt die Wärme, die von den Menschen ausgeht. Hamburg ist eine sehr schöne Stadt! Ich habe, ehrlich gesagt, nicht erwartet, dass die Stadt so grün und schön ist. Ich befasse mich erst einmal mit Behördengängen und Beschaffung von Papieren und dem Alltag. Die Alster und die Umgebung, das Stadtzentrum von Hamburg ist wunderschön.

Unterscheidet sich das jüdische Leben in Hamburg vom jüdischen Leben in Charkiw?

Alles ist ganz anders. Natürlich ist alles hier ganz anders. In Charkiw, da war die Gemeinde unsere Familie, wir haben sie alle zusammen aufgebaut. Hier kenne ich mich noch nicht so gut aus. Man sieht aber, dass die Gemeinde zusammenhält und gut organisiert ist. Es gibt ein geistiges Oberhaupt, das spürt man. Unterschiede? Die Reihenfolge der Gebete ist etwas anders als bei uns in Charkiw. Es gibt einige Unterschiede. Aber insgesamt gibt es sehr viel Gemeinsames.

Helfen die Jüdischen Gemeinden in Deutschland den Geflüchteten aus der Ukraine?

Ja! Die Gemeinde hat sowohl bei der Beschaffung der Papiere als auch bei Behördengängen geholfen. Ohne diese Hilfe wären wir völlig aufgeschmissen gewesen. Gleich nach der Ankunft in Hamburg hat man uns in einem Hotel untergebracht. Das alles wurde eben dank der enormen Arbeit der Jüdischen Gemeinde Hamburg möglich.

Ihr Hauptrabbiner ist jetzt nach Charkiw zurückgekehrt. Erwägen Sie die Möglichkeit, zurückzukehren?

In Gedanken bin ich in Charkiw, wie gut es mir in Hamburg auch gehen mag. Ich habe der Gemeinde in Charkiw 30 Jahre meines Lebens gewidmet. Ich wünsche mir, dass endlich wieder Frieden ist und ich in meine Stadt zurückkehren kann. Ich möchte allen ein gutes, süßes neues Jahr wünschen, Frieden, Wohlergehen, Gesundheit! Ich danke Ihnen! Das Interview führte Sofya Chernykh. Jüdisches Museum Berlin, September 2022

Was bedeutet es, in Odesa jüdisch zu sein?

Interview mit Nikolay Karabinovych, Künstler und Musiker aus Odesa

Was bedeutet es, in Odesa jüdisch zu sein?

Jüdisch zu sein, ist in Odesa anders als an anderen Orten in der Ukraine. Das liegt an der Geschichte von Odesa. Heute ist es nicht mehr problematisch, aber früher war es das. Dennoch ist es auf eine gewisse Weise kompliziert, und das hat mit der geschichtlichen Entwicklung und der Vergangenheit zu tun. Zu den ersten offiziell dokumentierten antijüdischen Pogromen in Odesa kam es im 19. Jahrhundert. Doch um zu verstehen, was es bedeutet, in Odesa jüdisch zu sein, muss man nicht nur die Geschichte berücksichtigen, sondern auch das Privileg, ein Außenseiter und Teil einer Minderheit zu sein. Erst aus dieser Perspektive kann man die Wirklichkeit in ihrer ganzen Tiefe wahrnehmen.

Worin besteht für Sie der Geist von Odesa?

Das ist eine sehr komplexe Frage. Die Literatur ist sehr wichtig für den Geist dieser Stadt. Jiddisch und Hebräisch sind von Bedeutung, aber auch die Architektur, die vielen Synagogen. Viele Gebäude wurden von jüdischen Menschen gebaut, die diese unglaubliche Architektur mitgestaltet haben. Odesas Geist ist eine Kombination aus all diesen Dingen. Es ist schwierig, den Geist zu definieren, denn er ist geprägt von den Menschen heute wie auch von früheren Geschehnissen: Einwanderung, Pogrome, Repressionen seitens der Sowjetmacht. Das alles wirkt sich auf den heutigen Geist Odesas aus. Und das macht es schwierig, einen „ursprünglichen“ Geist zu definieren.

Was hat Ihr Interesse an der Erforschung der jüdischen Geschichte und der jüdischen Musik in Odesa geweckt?

Meine Begeisterung für Musik rührt daher, dass ich Musik als eine allgemeine und verständliche Sprache der Kommunikation, des Ausdrucks und des Teilens begreife. Das Hören von Musik weckt Emotionen. Ob man nun Hochzeitsmusik hört, während man ausgelassen feiert, oder ein unglaublich trauriges Lied über irgendeine längst vergangene Tragödie – Musik hilft einem, die Komplexität einer Situation zu erfühlen und zu verstehen. Und natürlich ist die Musik aus Odesa unglaublich interessant und wichtig für die gesamte Klezmer-Bewegung. Viele Lieder wurden ursprünglich auf den Straßen und in den Hinterhöfen von Odesa gespielt. Und da in der Stadt so viele verschiedene Minderheiten lebten, mischten sich die Musikstile.

Wie haben die diversen Minderheiten die Stadt geprägt?

Ich mag den Begriff „multikulturell“ nicht, aber er beschreibt die Lebenswirklichkeit in Odesa sehr gut, denn es ist eine multikulturelle Stadt. Früher lebten dort Rumän*innen, Italiener*innen, Rom*nja, Griech*innen und Französ*innen. Sie haben die Stadt aufgebaut. Anfangs war es eine osmanische Festung namens Khadjibey. Dann kamen viele Jüdinnen*Juden und Griech*innen als erste Welle der Diaspora. Die Stadt war in der Vergangenheit ein Schmelztiegel. Nach der bolschewistischen Revolution verlor sie an Vielfalt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg waren von der Diaspora und den Minderheiten, die früher in Odesa lebten, nur noch vereinzelte Spuren übrig.

Betrachten Sie sich selbst als Teil einer Diaspora aus Odesa?

Ja, ich verstehe mich als Angehörigen der Odesa-Diaspora. Ich bin dort aufgewachsen, und mein Schaffen basiert größtenteils auf meiner Herkunft aus dieser Stadt, darauf, dass ich Jude aus dem ukrainischen Odesa bin. Das ist die unbestreitbare Grundlage, der ich nicht entkommen kann.

Wie wirkt sich Ihre Herkunft auf Ihre Arbeit aus?

Letztes Jahr hatte ich in Brüssel eine Ausstellung im Jüdischen Museum von Belgien. Die Ausstellung hieß Warum stehst du an der Tür? und befasste sich mit jüdischer Literatur und der jüdischen Diaspora in Belgien. Bei meinen Recherchen in der Sammlung des Museums stieß ich auf einen Maler namens Ossip Siniaver. Er wurde vor mehr als hundert Jahren in derselben Straße geboren, in der ich früher wohnte. Sein Lebensweg war unglaublich. Er wanderte nach Belgien aus, studierte dort und wurde durch seine Bilder von Industrielandschaften, Zügen, Waggons und industrieller Infrastruktur bekannt. Als Hommage an sein Werk habe ich eines seiner Gemälde neben meinem Video As Far As Possible [So weit wie möglich] platziert, das ich in Odesa gedreht habe und das sich mit der Geschichte des Salzsees Kuyalnik in Odesa befasst. Das Interview führte Signe Rossbach; Jüdisches Museum Berlin, Januar 2023. Auf unserer Website finden Sie einen Mitschnitt der Odesa-Veranstaltung mit Mikhail Rashkovetsky, Anna Misyuk und Nikolay Karabinovych.

Warum war Odesa ein zentraler Ort jüdischer Utopien?

Interview mit Anna Misyuk, ehemalige Kuratorin des Literaturmuseums Odesa

Was ist Ihre persönliche Beziehung zu Odesa?

Ich wurde in Odesa geboren, 1953, also direkt nach Stalins Tod. Ich hatte also einen glücklichen Start, weil ich nach Stalins Tod auf die Welt kam. Ich habe meine Kindheit und meine Jugend in Odesa verbracht. 1979 fing ich an, im Literaturmuseum von Odesa zu arbeiten.

Warum ist Odesa ein zentraler Ort jüdisch-ukrainischer Kultur und jüdischer Utopien?

Der Geist von Odesa ist vielleicht zusammen mit der Stadt und dem Hafen von Odesa entstanden. Es war eine Zeit neuer Ideen und neuer Lebensformen. Und dieser Geist: eine Stadt freier Menschen, eine Stadt von Menschen, die diesen Ort für sich zum Leben gewählt haben, aus eigenem Willen, eine offene Stadt, offen zum Meer hin, eine Stadt der freien Winde. Ein anderer Ort, ein anderer Raum, ein anderer kultureller Geist. Und ab der Mitte des 19. Jahrhunderts begannen immer mehr Schriftsteller*innen und sogar Beamt*innen, diesen Geist von Odesa mit Jüdinnen*Juden, mit dem jüdischen Geist zu verbinden. In Odesa gehörten Jüdinnen*Juden zu den ursprünglichen Bewohner*innen. Es war eine Stadt der Einwander*innen und Umsiedler*innen, zusammen mit anderen begannen Jüdinnen*Juden, diese Stadt zu errichten und das Leben dieser Stadt zu entwickeln. Es war also ihre Stadt.

Wie wurde Odesa zu einem Zentrum der zionistischen Bewegung?

Vielleicht über 70 Prozent der Schüler*innen und Studierenden in Odesa waren jüdisch. Damals hatte Odesa das drittbeste Bildungsniveau im Russischen Reich, nach St. Petersburg und Warschau. Es gab also viele gebildete Menschen, und damit Leute, die lesen. So kamen Schriftsteller*innen an diesen Ort, weil sie Leser*innen um sich brauchen, ihre Nähe suchen. Und Chaim Nachman Bialik, ein junger jüdischer Dichter, ein hebräischer Dichter, war der erste, der zionistische Gedanken vertrat. Er kam nach Odesa. 1881 gab es ein großes Pogrom im Russischen Reich. Und nach diesem Pogrom, sagte Leon Pinsker, Leib Pinsker, Lev Pinsker – er hatte viele Namen, sein europäischer Name lautete: Leon, sein jiddischer Name: Leib und sein russischer Name: Lev – Dr. Pinsker also, eine der führenden Figuren der Haskala in Odesa, der Aufklärungsbewegung, sagte in diesem Moment: „Nun reicht es.“ Er ging nach Berlin. Er sagte: In Odesa haben wir Steine als Fundament dieser Stadt verlegt, mit unseren eigenen Händen. Doch diese Steine begannen zu schreien: „Geht weg!“ Jene Steine, die wir mit unseren eigenen Händen als Fundament verlegt hatten. Doch schließlich kehrte er nach Odesa zurück und gründete die erste zionistische Vereinigung. Natürlich kannte man damals den Begriff „Zionist“ noch nicht. Sie nannten sich selbst Palestinophiles. Jene, die Palästina lieben. Bis zu den 1920er-Jahren siedelten sich Tausende Menschen in Eretz Israel an, dank der Unterstützung dieses Komitees. 1922 löste die neue Sowjetmacht sämtliche zionistische Organisationen auf und verbat ihre Tätigkeiten. Die Aktivist*innen wurden festgenommen und nach Kasachstan oder Sibirien ins Exil geschickt. Und so wurde die zionistische Bewegung in der Sowjetunion und in Odesa gestoppt.

Ist heute noch etwas von diesem Geist von Odesa übrig?

Natürlich hat sich Odesa heute, der Geist von Odesa und das Leben in Odesa, ziemlich verändert. Also, insbesondere in diesen Kriegszeiten, während dieser feindlichen Übergriffe, ist es unmöglich. Es ist schon allein unmöglich, zu glauben, dass das jetzt in unserer Zeit geschieht … Aber, wissen Sie, viele meiner Freund*innen in Odesa – ob ukrainisch oder russisch – haben das Gefühl, dass wenn die Synagoge in Betrieb ist, wenn die Rabbiner nach Odesa zurückgekehrt sind, in dieser Zeit – dann ist das eine Chance für Stabilität, Stabilisierung. Denn Odesa ohne Jüdinnen*Juden ist unvorstellbar. Das Interview führte Mirjam Bitter; Jüdisches Museum Berlin, Jan 2023. Auf unserer Website finden Sie ein ausführlicheres Interview mit Anna Misyuk sowie einen Mitschnitt der Veranstaltung mit Anna Misyuk, Mikhail Rashkovetsky und Nikolay Karabinovych.

Warum pilgern manche chassidische Jüdinnen*Juden in die Ukraine?

Im 18. Jahrhundert wurden Podolien und Wolhynien (heute vor allem in der Ukraine) zum Ausgangspunkt für den Chassidismus, eine mystische Bewegung, die im Kontext messianischer Erwartungen der Zeit stand. Der Chassidismus breitete sich über weite Teile Osteuropas aus. Heute gibt es überall auf der Welt chassidische Jüdinnen*Juden, für die die Ukraine ein wichtiger Ort ist. Im Städtchen Uman ist Rabbiner Nachman, einer der Begründer des Chassidismus, begraben. Jedes Jahr pilgern hier Zehntausende hin. Kontext der Entstehung des Chassidismus war das Schtetl: kleine und mittelgroße Städte, in denen vor allem oder sehr viele Jüdinnen*Juden lebten und jiddisch gesprochen wurde. Ursprung dieser Siedlungen waren die Güter polnischer Adeliger, wo die jüdische Bevölkerung in Polen-Litauen viele Freiheiten genoss – ein Grund, warum die bäuerliche Bevölkerung, die in Ostpolen oft Ukrainisch sprach, Jüdinnen*Juden als Vertreter des polnischen Adels und damit ihrer Ausbeuter*innen wahrnahm. Das Leben im Schtetl war aber oft selbst von großer Armut geprägt. Gleichwohl war es ein Ort, der seine eigenen kulturellen Traditionen und Ökonomien hervorbrachte. Die neuere Forschung betont außerdem, dass das Schtetl bei weitem nicht so isoliert war, wie lange dargestellt. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich eine Schtetl-Literatur und die jiddische Literatur erlebte eine Blütezeit. Inzwischen ist das Schtetl zu einem mythischen Ort geworden, steht es doch für die Welt des osteuropäischen Judentums, die die Deutschen zerstört haben. Text: Franziska Davies Einen ausführlicher Hintergrundartikel von Franziska Davies über jüdische Geschichte der Ukraine finden Sie im JMB Journal #24. Abbildung: Jakob Steinhardt, Tanzende Chassidim (Simacht Tora), Öl auf Leinwand, 1934; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. GEM 87/17/0, Ankauf aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin. Zum Gemälde in unseren Online-Sammlungen

Was bedeutet der Krieg für die ukrainische Gesellschaft?

Marina Chernivsky, Psychologin und Verhaltenswissenschaftlerin, geboren in Lwiw, aufgewachsen in Israel und seit 2001 in Berlin: Der Krieg ritzt sich nicht nur im individuellen Gedächtnis der Menschen ein, sondern traumatisiert eine ganze Gesellschaft. Die Zeit nach dem Krieg wird kommen und die ukrainische Gesellschaft noch lange beschäftigen. Ich bin zuversichtlich, dass die weitgehende Demokratisierung, die veränderte politische Situation und die wachsende, starke Zivilgesellschaft diesen Prozess gut meistern werden. Auch jetzt sehe ich eine enorme Resilienz und einen Zusammenhalt, der den Einzelnen das Gefühl der kollektiven Selbstwirksamkeit (zurück) gibt. Die gesellschaftliche Haut, die durch den Krieg zerschmettert und durchbohrt wird, wird sich, wenn auch nicht ohne Folgen, wieder zusammenziehen. Die Narben werden bleiben. Das Interview führte Marie Naumann; Jüdisches Museum Berlin, 2022. Auf unserer Website finden Sie das komplette Interview mit Marina Chernivsky sowie einen Mitschnitt der Veranstaltung zu Lwiw mit Philippe Sands, Sofia Dyak und Marina Chernivsky am 8. Mai 2023. Abbildung: Marina Chernivsky; Foto: Benjamin Jenak, Veto Magazin

Ukraine im Kontext: Veranstaltungsreihe

Ukraine im Kontext: Lwiw

Mit Philippe Sands (Völkerrechtler), Sofia Dyak (Center for Urban History in Lwiw) und Marina Chernivsky (Psychologin), Video-Mitschnitt vom 8. Mai 2023, auf Englisch

Mehr zur Veranstaltung

Ukraine im Kontext: Dnipro

Mit Tetiana Portnova (Historikerin), Anna Medvedovska (Historikerin) und Oleg Rostovtsev (Journalist und Vorsteher der Dniprover Gemeinde), Video-Mitschnitt vom 2. März 2023

Mehr zur Veranstaltung

Ukraine im Kontext: Odesa

Mit Mikhail Rashkovetsky (Kurator und Kunsthistoriker), Anna Misyuk (Kuratorin) und Nikolay Karabinovych (Künstler und Musiker), Video-Mitschnitt vom 19. Januar 2023

Mehr zur Veranstaltung

Ukraine im Kontext: Tscherniwzi

Mit Mykola Kuschnir (Direktor des Czernowitzer Museums für jüdische Geschichte und Kultur in der Bukowina), Oxana Matiychuk (Autorin) und Petro Rychlo (Literaturwissenschaftler), Video-Mitschnitt vom 24. November 2022

Mehr zur Veranstaltung

Glückel aus der Schüssel

Gückel ist verwundert: „Hatten wir nicht gerade Ostern?“

Nicht ganz! Orthodoxe Ostern finden eine Woche später statt. Mit alteingesessenen und geflüchteten ukrainischen Familien backt Glückel das süße Paska-Osterbrot. Nicht ohne Grund hört sich Paska wie das jüdische Fest Pessach an. Die bunt dekorierte Paska bekommt vom Priester seinen Segen. Dafür begleitet Glückel ihre neuen Freunde zur ukrainischen Kirche.

Paska-Rezept

Zutaten

- 750ml Milch

- 1/2 Glas Öl

- 2 Kg Mehl

- 3 Päckchen Trockenhefe

- 150g Rosinen oder getrocknete Preiselbeeren

- 250g Butter

- 300 g Zucker

- 2 Päckchen Vanillezucker

- 8 Eier

- 400g Puderzucker

- Bunter Streusel und andere Dekoration

- Paska-Formen

Zubereitung

- Milch, Hefe, 3EL Zucker, 5EL Mehl zu Hefemischung mischen und 20 Minuten aufgehen lassen.

- Geschmolzene Butter, Eier, Zucker, Vanillezucker, Preiselbeeren, Rosinen, Mehl und Hefemischung zusammenmischen und 30 Minuten gären lassen.

- Dann kräftig kneten und nochmal 15 Minuten gären lassen.

- Fertigen Teig in die Formen legen und in den bei 180 Grad vorgeheizten Ofen schieben ca. 15 Minuten backen lassen.

- Eiweiße mit 400g Puderzucker zu Eischnee mixen und auf die abgekühlten Kuppeln schmieren. Danach nach Belieben dekorieren.

Frohe Ostern - щасливого Великодня!

Familie Lavarello aus Berlin-Wilmersdorf zeigt Glückel wie man Ostern auf Italienisch feiert und das jüdische Fantasiewesen staunt über die Bezüge zum jüdischen Pessach-Fest. Diese Folge passt kaum besser zum aktuellen Weltgeschehen, denn Familie Lavarello bäckt einen Kuchen in Form einer Friedenstaube. Der Colomba-Osterkuchen symbolisiert nicht nur den heiligen Geist, sondern auch Versöhnung, Glück und Frieden!

Colomba-Kuchen-Rezept

Zutaten für den Teig

- Colomba-Kuchenform für 750g

- 6 Eier

- 200g Zucker

- 100g Butter

- 1 Orange

- 1 Zitrone

- 60g Mandeln

- 60g kandierte Orangen

- 350g Mehl

- 150g Milch

- 1 Päckchen Backpulver

- 50 g Amaretto di Saronno

Topping

- 100g Kristallzucker

- 100g ganze geschälte Mandeln

Zubereitung

Eischnee im Kühlschrank ruhen lassen. In einer Schüssel die restlichen Zutaten für die Teigmischung rühren und danach vorsichtig den Eischnee unterheben. Danach die Mischung in die Colomba-Kuchenform gießen.

Das Topping dekorieren und im vorgeheizten Backofen bei 170° für 50 Minuten backen. Nach dem Abkühlen servieren.

Buon appetito! Buona Pasqua!

Fantasiewesen Glückel landet in dieser Woche bei Familie Zuckermann am Alexanderplatz. Im Haus der frommen Familie geht es lebhaft zu und doch hat alles seine Ordnung. Das Purimfest steht vor der Tür und Rabbi Nathan zeigt seinen Kindern eine Esther-Schriftrolle. Während Glückel und die Kinder sich verkleiden und die Purim-Geschichte nachspielen, knetet Orit, die Mama, schon den Teig für die Hamantaschen. Schon bald verbreitet das dreieckige Gebäck einen süßen Duft im Hause Zuckermann und es wird in heiterer Purim-Stimmung gesungen.

Hamantaschen Rezept

Zutaten für den Teig

- 4 Becher Mehl

- 1 Becher Zucker

- 1/3 Becher Öl

- 1/2 Becher Orangensaft

- 100 g Butter oder Margarine

- 4 Eier

- 1 Päckchen Backpulver

- 1 Päckchen Vanillezucker

Füllungen

- Backfertige Mohnfüllung

- Pflaumenmus

- Marmelade

- Nugat-Creme

Zubereitung

Den Ofen auf 190° vorheizen! Die Zutaten in eine Schüssel geben und zu einem geschmeidigen Teig kneten und ihn für 30 Minuten in den Kühlschrank legen. Danach den Teig dünn ausrollen und Kreise ausstechen. Je einen 1TL Füllung auf die Teigkreise geben. Drei Seiten so zusammendrücken, dass ein Dreieck entsteht. Die Teigtaschen bei 190° für 15 Minuten goldbraun backen. Guten Appetit!

In unserer dritten Folge wird das jüdische Fantasiewesen Glückel und die chinesische Jiaozi-Kochkunst eingeweiht. Die chinesischen Maultaschen haben viele Namen und sind das Lieblingsgericht von Familie Yang. Am chinesischen Neujahrsfest dekorieren sie ihre Tür mit dem chinesischen Glückszeichen und wie der Zufall es will, landet Glückel vor ihrer Tür. Schnell schließt Familie Yang die blaue Ziege ins Herz. Während Glückel und Familie Yang sich über chinesisches Essen und jüdische Speiseregeln austauschen dampfen die Jiaozi in den Bambuskörben. Zur Feier des Tages bekommen die Kinder Geldgeschenke. Auch Glückel geht dabei nicht leer aus.

Jiaozi-Rezept

- Zutaten für den Teig: 700g Mehl, 300-350ml Wasser, 3-5 g Salz

- Zutaten für die Füllung: 500 g Chinakohl, 5 Eier, 5 Shiitake-Pilze, 8-10 Lauchzwiebeln, 1 TL Sesamöl, 2 TL Rapsöl, 3 EL Sojasauce, 2 TL Fünf-Gewürze-Pulver, 1 TL Pfeffer, Brise Salz

Für die Füllung: Eier im Wok anbraten und zerbröckeln und danach mit den zerkleinerten Shiitake-Pilzen, Lauchzwiebeln, Kohl, Gewürzen und Ölen vermischen.

Für den Teig: Mehl, Wasser und Salz zu Teig kneten. Teigstücke mit einem Nudelholz zu runden Teighüllen rollen. Füllung in die Mitte der Teighüllen legen und zu Jiaozi schließen.

Jiaozi in Bambuskörben 12 Minuten dämpfen lassen. Jiaozi mit verschiedenen Dips servieren.

Guten Appetit!

In der längsten Nacht des Jahres landet Glückel mit ihrer Schüssel in Berlin-Spandau. Sulmaz und ihre Gäste feiern die persische Yalda-Nacht, in der nach altem Glauben ein Kampf zwischen Licht und Dunkelheit tobt. Glückel bäckt in heiterer Gesellschaft Granatapfel-Taler, die an die rote Glut der Sonne erinnern. Bei Kerzenschein und symbolischen Speisen wird Glückel verwöhnt und in ein spannendes Orakel eingeweiht.

In ihrer Schüssel fliegt Glückel von Tel Aviv nach Berlin und landet in der Küche der Familie Eliasson. Tochter Leah und Papa Boris bereiten gerade Latkes für Chanukka vor. Glückel hilft bei der Zubereitung der jüdischen Kartoffelpuffer und vergießt beim Zwiebelschneiden einige Tränen. Beim Zünden der Chanukka-Kerzen unterliegt Glückel einer Knuddel-Attacke vom kleinen Bruder Aaron. Der lässt Glückel erst los als die Latkes auf den Tisch kommen.

Our Stories: Kurator*innen präsentieren Objekte aus der Dauerausstellung

Our Stories: Der zerstörte Tora-Wimpel mit Aubrey Pomerance

Im Epochenraum Katastrophe der neuen Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin findet sich ein Objekt, dem seine Geschichte drastisch eingeschrieben ist: ein Tora-Wimpel, der bei der Verwüstung der Wormser Synagoge während der Novemberpogrome 1938 beschädigt wurde und deutliche Brandspuren trägt. Archivleiter Aubrey Pomerance erzählt die Geschichte des Objekts und wie es in die neue Dauerausstellung gelangt ist.

Jüdisches Museum Berlin, 2023

Our Stories: Alfred Benjamin mit Ulrike Neuwirth

1942 wird ein Toter in den französischen Alpen gefunden. In seiner Jacke: Eine Brieftasche mit Fotos und Dokumenten. Daraus geht hervor, dass es sich um den 31-jährigen Deutschen Alfred Benjamin handelt. Er war 1934 im Auftrag der inzwischen verbotenen KPD nach Frankreich gekommen und hatte in Paris gelebt. Zusammen mit seiner Ehefrau Dora Schaul, die er in den Niederlanden kennengelernt hatte, kämpfte er im Untergrund gegen die Nazis. Archivarin Ulrike Neuwirth erzählt die Geschichte der beiden und wie die Brieftasche in die Sammlung des Jüdischen Museums Berlin kam.

Jüdisches Museum Berlin, 2023

Our Stories: Boris Lurie – Entebee mit Cilly Kugelmann

Ein postkartengroßes Werk des Künstlers Boris Lurie, darauf ein weißer Stern auf gelbem Grund, beschriftet ist es mit den Worten „Judenknax“, „Fasanenstrasse – Synagoge“ und „Entebee“ – von welchen Ereignissen erzählt das Kunstwerk? Cilly Kugelmann, leitende Kuratorin der neuen Dauerausstellung, erzählt die Geschichte des kleinen Ausstellungsobjektes und verrät, was es so wertvoll für die JMB-Sammlung macht.

Jüdisches Museum Berlin, 2020

Our Stories: Der Fingerring mit Miriam Goldmann

Ein winziger Fingerring aus Zinnmessing, darauf ist eine Menora zu sehen – gefunden wurde er erst vor 20 Jahren in Kaiseraugst (Schweiz), datiert wird er aber auf das 4. Jahrhundert. Wie kam er an seinen Fundort und was erzählt er uns über die Verflechtung der Kulturen von Juden und Christen? Miriam Goldmann, Kuratorin für die neue Dauerausstellung, erzählt die Geschichte des ältesten Stückes in der neuen JMB-Dauerausstellung und verrät, warum er für das Museum so wertvoll ist.

Jüdisches Museum Berlin, 2020

Our Stories: Die Boxtrophäe mit Leonore Maier

Ein kleiner Boxer aus Bronze auf einem Marmorsockel, sein linker Arm ist anklebt, doch die Hand fehlt – was erzählt uns dieses Objekt über seinen Besitzer und dessen Lebensgeschichte? Leonore Maier, Kuratorin für die neue Dauerausstellung, erzählt die berührende Geschichte von Günter Loewinski, der den Krieg in Berlin überlebte und seine Boxtrophäe in den Trümmern seines Wohnhauses wiederfand.

Jüdisches Museum Berlin, 2020

Our Stories: Der Pullover mit Tamar Lewinsky

Ein grün-weißer Strickpullover und ein Foto zweier Schwestern aus einem DP-Camp, auf dem eine der beiden den Pullover trägt – was erzählt uns dieser Pullover über die unmittelbare Nachkriegszeit in Deutschland? Tamar Lewinsky, Kuratorin für Zeitgeschichte und für die neue Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin, erzählt von Flucht und Verfolgung, Neuanfang und Erinnerung.

Jüdisches Museum Berlin, 2020

Our Stories: Migrationsobjekte mit Theresia Ziehe

Ein Zirkelkasten, eine Kinderzeichnung, eine koschere Pfanne – was erzählen uns diese Ausstellungsobjekte über die Migrationserfahrungen von Jüdinnen und Juden, die aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kamen? Theresia Ziehe, Kuratorin für die neue Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin, erzählt von sehnsuchtsvollen Blicken zurück und der Verbundenheit mit religiösen Traditionen innerhalb der Familie.

Jüdisches Museum Berlin, 2020

Our Stories: Das Abschiedsalbum mit Aubrey Pomerance

Auswandern oder Ausharren? Zum Abschied seiner Freunde Ernst und Margot Rosenthal im Dezember 1936 schenkt Bruno Heidenheim ihnen ein Album: „Ade, Ade vergesst uns net, wir geben euch den Segen mit. Glück sei die Ernte überm‘ Meer, glaub mir uns fällt der Abschied schwer.“

Voll Liebe zum Detail geschrieben und gestaltet, will er seinen Freunden damit einen „Knigge“ für Amerika mitgeben. Aubrey Pomerance, Leiter des Archivs und Kurator für die neue Dauerausstellung, erzählt über das Zeugnis einer engen Freundschaft und zwei unterschiedliche Lebenswege.

Jüdisches Museum Berlin, 2020

Our Stories: Fanny Lewald mit Inka Bertz

Der Blick in ein Wohn- und Arbeitszimmer des 19. Jahrhunderts: Die behagliche Wohnung gehört der Schriftstellerin Fanny Lewald, die ihrer Zeit erfolgreich einen Salon in Berlin betreibt. Was erzählt uns das Bild über die unscheinbare Frau am Schreibtisch? Inka Bertz, JMB-Sammlungsleiterin und Kuratorin für die neue Dauerausstellung, erzählt die Geschichte einer Kämpferin für die Emanzipation der Frauen und der Juden.

Jüdisches Museum Berlin, 2020

Our Stories: Das Flamenco-Kleid mit Monika Flores

Ein Flamenco-Kleid in weiß, violett und pink, mit Bändern verziert und über und über mit Rüschen bedeckt. Auf den ersten Blick zeigt dieses Kleidungsstück nichts, das man gemeinhin mit Jüdischsein verbinden würde. Doch es gehört einem Juden: Sylvin Rubinstein heißt der Mann, der es kaufte, mit Details ergänzte und später auch selber trug. Monika Flores, Kuratorin für die neue Dauerausstellung, erzählt die Geschichte eines verzweifelten Bruders, der mit dem gewaltsamen Tod seiner Zwillingsschwester auf ganz eigene Art umgeht und von einem jüdischen Objekt, das erst beim genauen Hinsehen seine Identität preisgibt.

Jüdisches Museum Berlin, 2020

Lesezeit in unserer Bibliothek – Vorlesevideos für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren

Kennt ihr die Geschichte von den tapferen Makkabäern und dem Wunder der Öllampe? Hier könnt ihr sie erfahren – auf Deutsch und Hebräisch! Ulrike Sonnemann, Leiterin der Bibliothek des Jüdischen Museum Berlin, und David Studniberg, ebenfalls Mitarbeiter am JMB, lesen aus dem 1937 erschienenen Chanukkah-Büchlein von Paul Hannemann und Heinz Wallenberg. Ihr wollt euch die Illustrationen in Ruhe anschauen? Im DFG-Viewer könnt ihr das Buch online durchblättern. Jüdisches Museum Berlin, 2020

Die Laubhütte im Himmel von Ilse Herlinger. Das Laubhüttenfest Sukkot steht bevor und der kleine Mordche wird losgeschickt, um Reisig für den Bau der Laubhütte zu sammeln. Doch als er ein kurzes Nickerchen macht, beginnt für ihn eine unerwartete und fantastische Reise. Ulrike Sonnemann, Leiterin der Bibliothek des Jüdischen Museum Berlin, liest aus dem 1932 erschienenen Buch Jüdische Kindermärchen von Ilse Herlinger. Im DFG-Viewer könnt ihr das Buch online durchblättern. Jüdisches Museum Berlin, 2020